融合多功能理念的乡村景观重构策略研究

卓友庆 卢丹梅

摘要:城镇化的剧烈冲击致使历史和谐稳定的乡村景观功能迅速遭到破坏,而人类对乡村的需求正不断增长,传统偏重物质形态建设的景观规划设计容易忽略人类真正的需求,难以有效缓解当前发展的冲突。文章尝试运用多功能性理念指导乡村景观规划重构,认为多功能性视角下的乡村景观功能可分为提供生命生存场所的生态服务功能、提供人类居住交流场所的社会组织功能和提供物质生产场所的经济功能,相应的乡村景观类型分为生态景观、聚落景观、生产景观。同时以广州省梅州市松源镇青塘村规划设计实践为例,提出多功能性理念的乡村景观空间重构规划策略,阐述引导景观功能进行优化的操作方法,以期促进乡村景观的可持续发展。

关键词:乡村规划;多功能性;景观重构;乡村可持续发展;青塘村

doi:10.3969/j.issn.1009-1483.2020.07.007 中图分类号:TU982.29

文章编号:1009-1483(2020)07-0041-08 文献标识码:A

Research on Rural Landscape Reconstruction Strategy with Multifunctional Concept: A Case Study of Qingtang Village Planning in Meizhou City

ZHUO Youqing, LU Danmei

[Abstract] The violent impact of urbanization has caused the historical harmonious and stable rural landscape function to be quickly destroyed, and human demand for rural areas is increasing. The traditional landscape planning design that focuses on physical forms is easy to ignore the real needs of human beings, and it is difficult to effectively alleviate the current development of the landscape conflicts. The article attempts to use the concept of multi-functionality to guide the reconstruction of rural landscape planning, and believes that the function of rural landscape from the perspective of multi-functionality can be divided into the ecological service function of providing life and survival places, the social organization function of providing human living and communication places, and the provision of material production places. The corresponding economic functions of rural landscape are divided into ecological landscape, settlement landscape and production landscape. Taking Qingtang Village in Songyuan Town, Meizhou City, Guangzhou Province planning and design practice as an example, a planning strategy for rural landscape space reconstruction in response to the concept of multi-functionality is proposed, and an operation method to guide the landscape function to optimize is expounded in order to promote the sustainable development of rural landscape.

[Keywords] rural planning; versatility; landscape reconstruction; rural sustainable development; Qingtang Village

引言

鄉村景观是由不同生态系统镶嵌组成的有机综合体,景观的要素组成、结构及其生态过程决定了其具有多功能性[1]。然而,伴随城镇化的触角不断向乡村蔓延,乡村的社会、经济、环境形态发生复杂的改变,历史和谐稳定的乡村景观状态被改造成结构单一、功能异化的局面[2]。与此同时,人类对于乡村的需求却不断增加,在自然系统数量有限的条件下,景观的多功能趋势不断得到强化[3]。景观发展与现实需求之间暴露了明显的矛盾,乡村景观规划虽然被视为实现未来乡村景观可持续发展的重要手段[4],但是反观过去一轮又一轮的乡村环境改造运动成效并不显著。乡村景观究竟是什么?如何把握景观功能的规划目标适应不断变化增长的需要?以及如何通过规划设计有效促进乡村景观的可持续发展?面对不断蔓延的衰退趋势,亟待探寻新的规划思路解决这些问题。

1乡村景观衰退现象及其重构迫切性

1.1历史的乡村景观:生态、社会与经济和谐美好

在自给自足的古代农业社会,社会与经济、生态与经济、生态与社会被看成是统一且和谐的。因此才有了“屋舍俨然、良田美池桑竹之属,鸡犬相闻”的桃花源之美[5],成为历史可持续乡村景观的理想写照,也或为当前“美丽中国”“美丽乡村”之滥觞。这种稳定而均质的历史乡村景观,不仅是人类的美好生活需要与社会发展协调的体现,更是乡村景观功能多元发展的结果。

1.2现在的乡村景观:功能全面衰退、异化加重

过去几千年来乡村景观的发展变化是十分缓慢的,而城市化的推进迅速改变了这一稳定的趋势。据国家统计局公布的城镇化资料显示,我国的城镇化率至2018年达到59.58%,城镇人口从1949年的5000万人上升为83137万人,城市发展不断蚕食农业土地、自然生态空间,乡村特色的农业景观与生物多样性受到严重破坏。另一方面,城市现代生活理念向乡村地区渗透,村庄盲目艳羡城市建筑的“高大齐”,致使众多的传统乡村建筑被横排竖直、千村一面的“方盒子”所取代[6],乡村景观与原有真实的社会背景和乡村环境逐渐脱离,原本内涵丰富的景观被改造成结构均一、功能异化的舶来品。乡村长期处于弱势地位不被发展重视,均质稳定的物质空间形态受到剧烈冲击,并且传统美好和谐的社会关系面临解体,乡村景观面临全面、整体性的衰退与异化[7],抵抗外来压力的能力不断减弱。

1.3当代乡村景观重构的迫切性:忽视景观多功能营造,改造成效甚微

城乡发展的严重不平衡导致了诸多问题,自 2004以来国家中央一号文件持续关注三农问题,农村发展逐渐受到了社会的关注,同时人们开始选择回归乡村享受原生、健康的自然环境。在此背景下,国家开始进行了多轮的乡村环境建设,包括新农村建设、农房整治,以及环境风貌提升等一系列人居环境扶持计划与建设活动,虽然促进了基础服务设施的现代化及乡村风貌改良,但仍未能有效抑制聚落社会关系解体、农业耕地废弃、生态环境破坏等情况的发展态势,并且无法满足人类当前对于乡村不断增长的发展诉求。面对外部剧烈的环境冲击和需求的多元变化,景观规划建设不能仅仅停留于静态的物质空间环境建设,需要从社会与人类互动关系入手[8],进一步厘清景观承载的功能,以功能目标为导向深化未来的乡村景观建设。但从过去规划实践研究发现,传统景观规划设计或乡村改造运动大多仅关注于景观保护[9-10]、景观特色[11-12]及景观生态[13]等物质空间建设,较少再进一步对景观多功能价值进行讨论的研究成果,更缺乏从实践操作层面探讨通过景观空间格局优化设计,对设定的功能目标作出有效回应的研究。未来乡村景观发展亟需寻找新的着力点,否则中国更多的乡村地区可能将面临景观异化、褪色及社会矛盾累积等危险。

2乡村景观空间重构与多功能性理念的结合

2.1多功能性理念

多功能性理念的引入为乡村景观重构提供了新的规划设计思路。该理念最早来源于1992年里约召开的“环境与发展”地球峰会,之后被率先引入农业研究领域,在1988年欧盟公布的《乡村社会的未来》的文件中农业多功能作为专业术语首次出现。该理论用于积极应对欧洲转型期农业生态环境发展面临的需求增长、外部环境压力变化等矛盾,促进传统农业向现代农业发展转型,成为沟通可持续农业、田园休闲、食品安全和环境保护之间的桥梁,是识别环境变化对土地利用所产生影响的重要概念,多功能性的引入有效促进了农业的可持续发展。

面对破碎的自然空间、聚落环境的衰败,以及粗放管理的农田等亟待改善的乡村景观现状,多功能理念在景观研究领域也开始得到重视。2000年10月在丹麦召开的多功能景观国际会议,首次提出“多功能景观”的研究议题[14],标识多功能性理念正式引入景观领域研究。国外学者Lovell等认为多功能景观是将生态、生产与文化等功能共同整合到一个土地单元中,突出了多功能景观对于景观规划与管理的重要作用[15]。国内周华荣对干旱区的湿地多功能景观展开了研究,分析其生态过程与景观格局的关系,对湿地的多功能景观进行了评价,并以此为基础提出了相应的利用策略及景观管理政策[16]。彭建等以深圳市为例,以人类社会需求为立足点对城市景观功能进行了划分与评定,结合城市景观空间结构规划对预先设定的功能展开了区域协调规划,以此促进城市环境的改善[17]。综合国内外相关研究表明,景观格局和过程的变化能够引起景观功能及其服务的改变,景观多功能是通过对自然景观功能赋予人类价值评判进而与土地利用决策紧密关联,其功能状态反映当前土地利用和景观保护之间协调程度的表现,能够有效帮助规划厘清现状景观存在的症结,进而制定相应的规划对策。

2.2融合多功能性理念的鄉村景观功能与乡村景观分类

相较传统景观规划设计,景观多功能规划是以预设提升的若干景观功能发展目标对乡村景观格局进行优化调整,规划过程需要完成对相应景观现状特征和矛盾的分析,并且遵循不同景观类型的相应原则和设计要点(见图1)。依据景观的社会经济利用角度,乡村景观一般要求提供生命生存场所的生态服务功能、人类居住、交流场所的社会组织功能和物质生产场所的经济功能,由不同的乡村景观类型体现,分别是聚落景观、生产景观和自然景观。这些不同的景观类型在格局上的异质镶嵌与功能上的相互关联构成乡村景观生态整体性的基础,是构成协调稳定的乡村景观的前提条件。以下分别为不同的乡村景观功能类型特征及其相应景观功能区规划要点:

(1)生态服务功能——自然景观:生态服务功能是指在生态系统中,用于维持人类生存的自然条件和过程。该功能是通过山林、河溪、果园、水塘等生态景观体现出来,相对城市景观识别具有独特的自然风景特征;同时还是乡村发展的生态基底,对于维持乡村经济生产活动、开发建设,创造高品质的人居环境具有重要作用。

自然景观规划需要结合生态整体性的基本原理与方法,遵循人与自然共生的理念及土地的自然演进过程,通过合理的人工规划引导,整合村落内部多样的生态要素,构建稳定完整的系统,提高自然景观的自维持能力,使得村民、游客能够稳定的获得生态、舒适、宜人的环境。

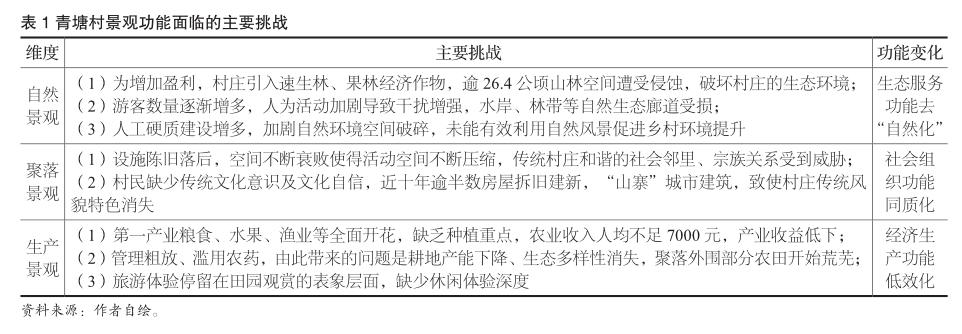

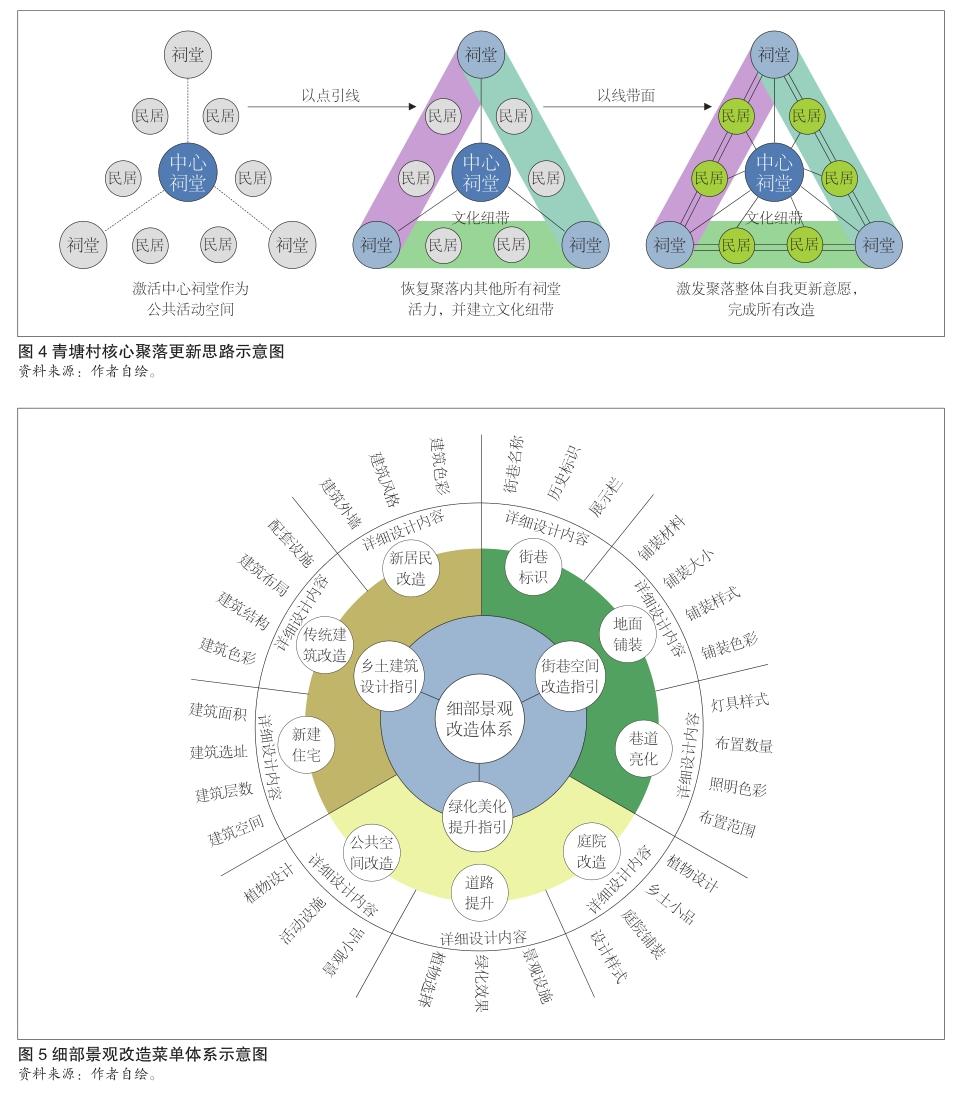

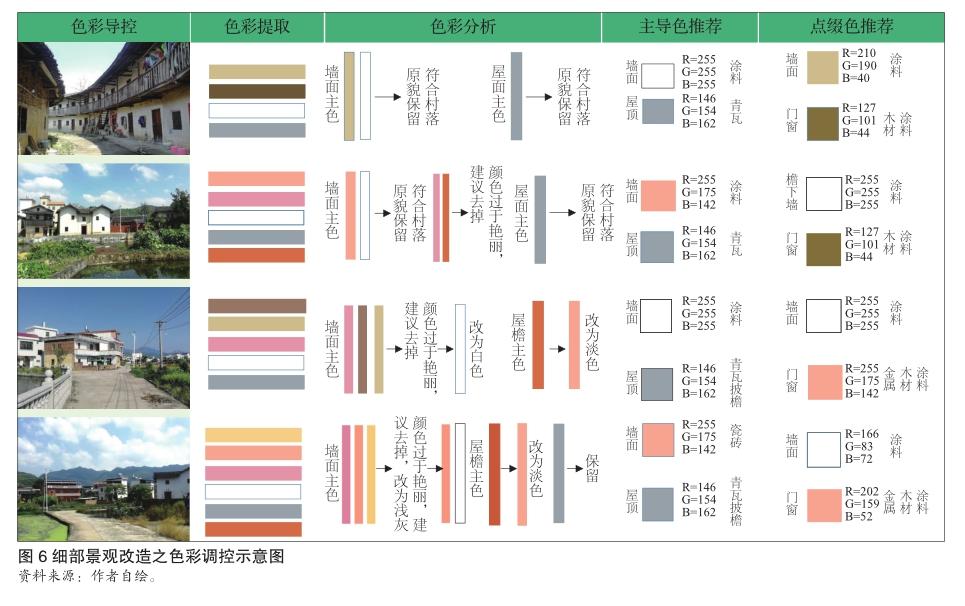

最后,以线引面,以文化景观纽带的示范性效应,激发聚落整体自我更新与发展意愿,规划通过制定一套较为完整的细部景观改造做法“菜单”,包括聚落空间内部街巷空间、乡土建筑设计和乡土绿化建设三大改造指引,共同指导聚落完成整体的环境整治,重新焕发传统聚落景观活力,巩固乡村内部社会关系(见图4—6)。

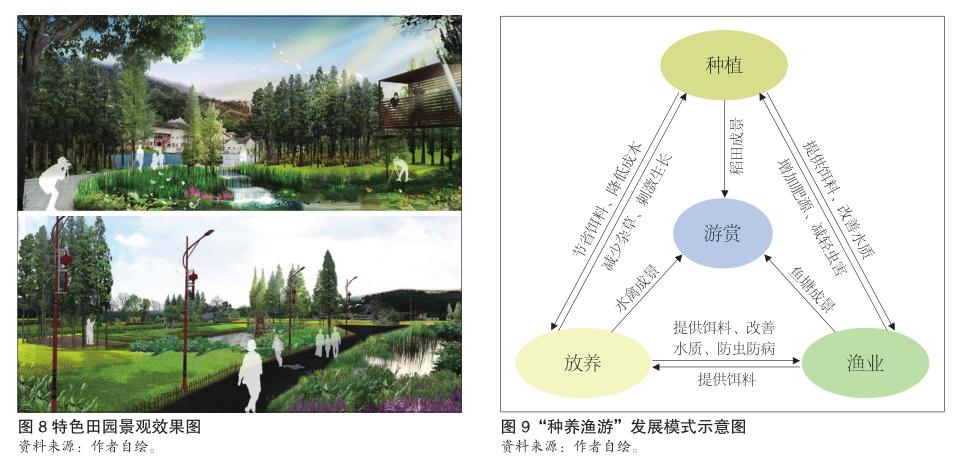

3.2.3 经济生产功能集约化:优化农业空间分布格局,“种养渔游”协同发展

规划针对现状农业景观功能发展矛盾,首先抓住青塘进一步发展田园渔业的契机,征求农户意愿对村内的百口鱼塘进行统一规划管理,重点发展休闲渔业形成特色产品。规划因地制宜,从聚落的服务范围对全部水塘进行分层控制引导(见图7)。聚落内部养殖鱼塘与农家乐结合,发展特色美食体验;距离聚落边缘至一级村道的步行可达性较强区域则用于发展休闲渔业,放养易于垂钓、营养价值高的鱼类,并且设置相关服务设施与景观设施,既是渔业经济区,也作为渔业景观区和渔业休闲体验区;距离聚落较远的区域离水源较近,水质一般较好,则用来饲养对水质要求较高、效益明显的鱼虾,此外结合雏形渔业使用效率低下的考虑,将其余外围渔业作为村庄实验示范基地,发展“藕鱼共生模式”,其是藕田与鱼塘的结合体,使藕与鱼可在同一片水塘里互惠共生,大幅提高鱼塘使用效率,营建优质共生水体,打造循环经济鱼塘。

接着,引入生态发展模式对村内所有农田重新进行调控与引导,运用“鸭稻共作”构建立体种养殖生态系统,不仅能够有效减少农药、除草剂、化肥等人工化合物的使用,还可以保护农业耕地生态,创造更高的经济收益,促进农业良性循环[19]。

最后,规划对各片区田园、水禽和渔业需水、供水情况及种植作物与放养鱼苗数量进行微调整,保证各个分区农业生态的协调,同时考虑成片种植的生态农作物、乡土野趣的鱼塘组合效果,形成稻蔬成景、水禽成景、鱼塘成景的特色田园景观,把农业景观变为可观赏、可游玩、可体验、可产出的资源,将青塘农业建设成“种养渔游”共同结合的良性发展模式(见图8、图9)。

4结语

城镇化的剧烈冲击致使历史的乡村景观功能全面衰退、异化,而人类对于乡村的需求正日益增长。乡村景观空间重构不能只是重塑外表,需要兼顾功能发展进一步对景观空间格局进行调整。“多功能性”理念被视为是实现不断衰退乡村景观可持续发展的重要概念,文章运用该理念对乡村景观功能进行了分类,并且总结了不同功能规划的要点,提出景观多功能规划的整体思路。最后运用多功能景观规划思路指导青塘村景观功能进行协调,以期能够为当前类似地区具体实施景观多功能规划提供有益参考。值得注意的是,乡村景观系统是综合多种功能的复杂有机体系,面对外部介入的调控措施和复杂的环境压力变化各种类型景观也会发生关联作用,未来还需要继续观察青塘的实施成效,对景观功能的相互转化、协同机制等再作出进一步的研究。

参考文献:

[1]汤茜,丁圣彦.多功能景观研究进展[J].生态学报,2014, 34(12):3151-3157.

[2] Foley J. A., DeFries R, Asner G. P., et al. Global consequences of land use[J]. Science,2005,309(5734):570-574.

[3] Fischer J , Lindenmayer D B . Landscape modification and habitat fragmentation: a synthesis[J]. Global Ecology & Biogeograp hy,2010,16(3):265-280.

[4]刘黎明,李振鹏,张虹波.试论我国乡村景观的特点及乡村景观规划的目标和内容[J].生态环境,2004(3):445-448.

[5]俞孔堅.“绿水青山就是金山银山”的逻辑[J].景观设计学,2018,6(6):6-9.

[6]王竹,沈昊.基于景观变化驱动力的乡村空间规划策略研究——以浙江莫干山镇劳岭村规划设计研究与实践为例[J].西部人居环境学刊,2016,31(2):6-10.

[7]鲍梓婷,周剑云.当代乡村景观衰退的现象、动因及应对策略[J].城市规划,2014,38(10):75-83.

[8]林若琪,蔡运龙.转型期乡村多功能性及景观重塑[J].人文地理,2012,27(2):45-49.

[9]王丽洁,聂蕊,王舒扬.基于地域性的乡村景观保护与发展策略研究[J].中国园林,2016,32(10):65-67.

[10]薛飞,朱战强.川西林盘文化景观保护研究[J].中国园林,2013,29(11):25-29.

[11]王静,程丽敏,徐斌.临安美丽乡村精品线建设[J].中国园林,2017,33(3):87-91.

[12]戴松青.“燕城古街”乡村景观营造——北京市雁栖镇范各庄城郊乡村景观规划设计[J].中国园林,2016,32(1):28-31.

[13]王云才.论都市郊区游憩景观规划与景观生态保护——以北京市郊区游憩景观规划为例[J].地理研究,2003(3):324-334.

[14] Brandt J. Multifunctional landscapes-perspectives for the future[J]. Journal of Environmental Sciences,2003,15(2):187-192.

[15] Sarah Taylor Lovell, V. Ernesto Mendez, Daniel L. Erickson, et al. Extent, pattern, and multifunctionality of treed habitats on farms in Vermont, USA[J]. Agroforestry Systems,2010,80(2):153-171.

[16]周华荣.干旱区湿地多功能景观研究的意义与前景分析[J].干旱区地理,2005,28(1):16-20.

[17]彭建,王仰麟,景娟,等.城市景观功能的区域协调规划——以深圳市为例[J].生态学报,2005,25(7):1714-1719.

[18]王美群,王紫芹,李阳,等.基于宗祠保护和利用的郴州乡村聚落规划探析[J].湖南农业大学学报(自然科学版), 2012,38(z1):146-149.

[19]章家恩,陆敬雄,张光辉,等.鸭稻共作生态农业模式的功能与效益分析[J].生态科学,2002,21(1):6-10.