丘陵山地乡村聚落的空间图式研究

张杨 史斌

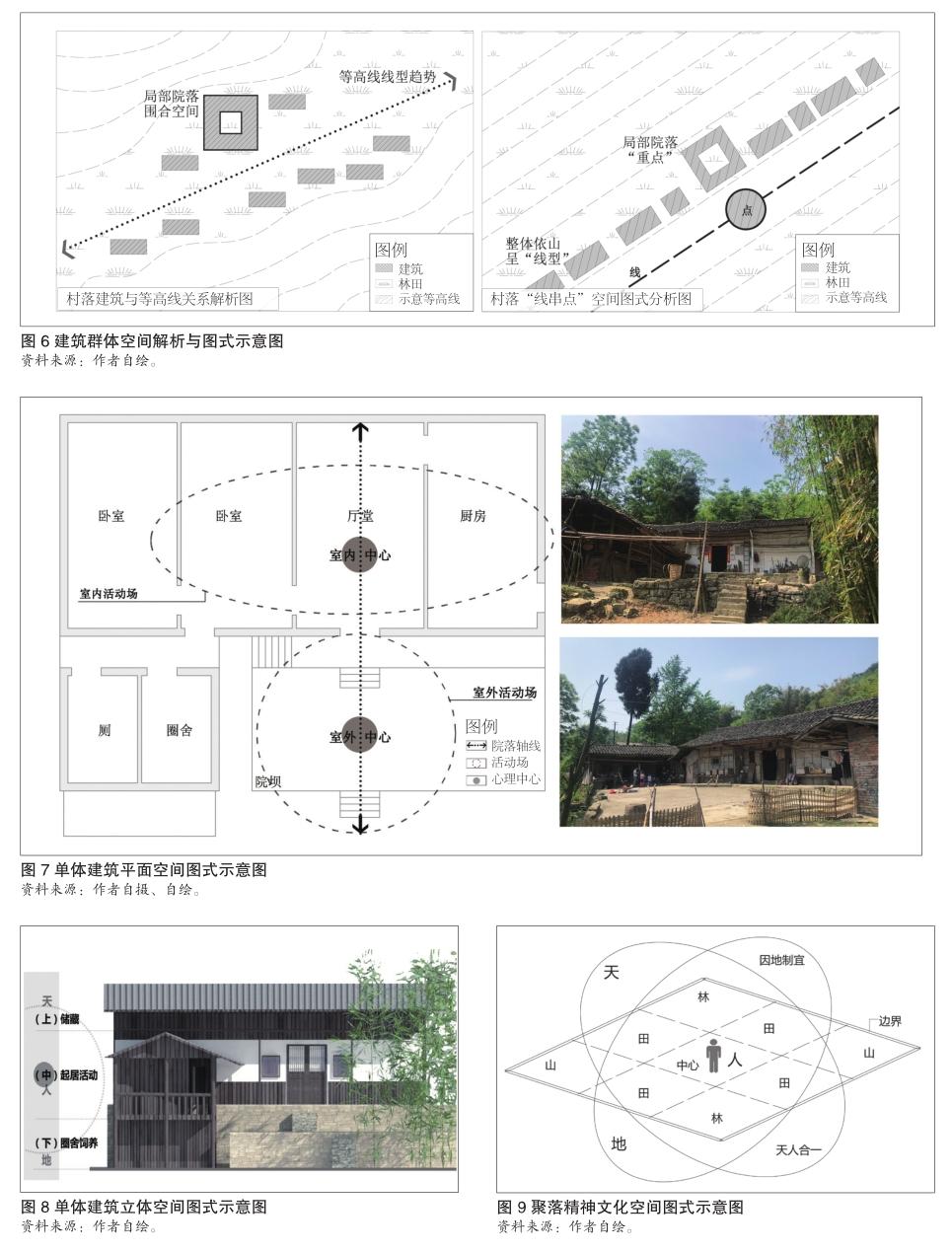

摘要:长期稳定发展的乡村聚落具有内在的逻辑与规律,图式是对其规律的解释。本研究通过现状调查、文献查阅、图示分析的方法从不同视角解析了四川东部丘陵山地乡村聚落的空间图式。结果表明:(1)乡村聚落具有传统营建所追寻的“宇宙图式”思想根源;(2)川东丘陵山地的乡村聚落整体存在物质空间同心圈层图式,生活、生产、生态功能圈层图式,以及生产力、生产关系社会关系网络图式; (3)聚落建筑群体空间图式呈现“线串点”的特点,单体建筑空间具有典型传统建筑的对称及向心性; (4)聚落精神文化空间图式以自我为中心,追求礼制思想影响下的理想愿景。最后,提出乡村聚落空间图式的发展建议。

关键词:乡村聚落;空间图式;丘陵山地;川东地区

doi:10.3969/j.issn.1009-1483.2020.07.011 中图分类号:K901.8

文章编号:1009-1483(2020)07-0072-07 文献标识码:A

Research on the Spatial Schema of the Rural Settlements in Hilly and Mountainous Areas: Taking Eastern Sichuan as an Example

ZHANG Yang, SHI Bin

[Abstract] The long-term and stable development of rural settlements has its inherent logic and laws. Schema is the interpretation of its laws. This paper analyzes the spatial schema of rural settlements in the hilly and mountainous areas of eastern Sichuan from different perspectives with methods of current situation investigation, literature review and graphic analysis. The results show that: (1) The rural settlements have the ideological roots of "cosmological schema" pursued by the traditional construction; (2) The whole rural settlements in the hills and mountains of eastern Sichuan province have the schema of concentric sphere of material space, the schema of life, production and ecological function, and the schema of social network of productive forces and production relations;(3) The spatial pattern of settlement buildings shows the characteristics of "connecting lines and points". The space of single buildings has the symmetry and centrality of typical traditional buildings; (4)The spatial schema of settlement spiritual culture is self-centered and pursues the ideal vision under the influence of ritual thought. Finally, some suggestions on the development of rural settlement spatial schema are put forward.

[Keywords] rural settlement; spatial schema; hilly and mountainous area; Eastern Sichuan

引言

聚落因人的需求而产生,人们对美好生活的向往与需要,迫使乡村社会进步和经济发展成为一种必然。乡村社会的“巨变”,加剧了聚落长久积淀的空间特色与文化内涵的消退,地域文化传承与乡土特色延续成为迫切需要关注的问题。当前,在乡村聚落形态与影响要素[1-3]、建筑空间与文化表征[4-6]、地域文化與营建思想[7-9]等方面已存在大量的研究成果,为乡村聚落的保护利用提供了思路,设计实践[10-12]与技术方法[13-14]的研究为发展实施提供了具体的借鉴路径与保障。社会学视角下的乡村异质化、村庄秩序与权利、乡村治理及居民社会心理等方面的研究成果[15-18],为乡村聚落发展驱动力与体制建设提供了策略指导。

聚落是一个有机复杂系统,不仅“要有人工的构筑物”,还包括“构筑物之间组合的内部空间,以及它的外围经过改造的自然环境”[19]。因此,注重聚落个体或某单项因素的发展难以实现聚落整体的稳定与延续,必须将人、建构筑物、环境及社会文化等要素置于同一系统中,进行整体性研究,找到乡村在长期稳定状态中的逻辑性与规律性,抽象概括出乡村聚落的空间图式,为聚落的延续与发展提供可见的图解“原形”,提升聚落的可持续性。

1图式的概念与理论应用

图式(Schema)一词源于古希腊文,原意是形象和外观,后转意为对最一般的基本特征的描绘,或略图、轮廓、抽象图形等[20]。

学者将图式的概念引入到对人类聚居环境的解释,并发展成为研究人类聚居空间的重要手段[21-22]。当前,人类聚居环境的图式研究主要集中在人类生活空间图式[23-24]、建筑空间图式[25-26]及景观空间图式语言[27-29]三个方面。三者在研究对象(生活空间、建筑空间、景观空间)上存在差异,但都共同强调空间对象存在整体的内在逻辑关联及图式对物质对象的组织起到作用,关注图式对现实对象的概括与抽象,强调图式对事物深层次的结构关系和关联方式的凝练。在研究内容方面,人类生活空间图式的研究主要关注不同时期的人类生活空间的图式特点及发展变迁规律;建筑空间图式研究主要是对建筑原型分析及空间形成原因的探索;景观空间图式注重对景观空间组成要素的分析与组织。

综上,乡村聚落的空间图式是对乡村聚落构成及要素间相互关系的抽象与概括,是对乡村聚落内在稳定结构的反映,并可以用于指导聚落可持续图景的产生。乡村聚落的空间图式是对聚落物质表象与精神内核的有力解释,有助于在乡村振兴浪潮中把握住留下“乡愁”的框架與要素,找到乡村发展与文化延续的平衡点。

2乡村聚落空间图式的思想根源

我国天人合一、风水理论、与自然和谐共生等思想观念对聚落的形成与发展产生了重要影响。《考工记·匠人营国》关于古代王城营建规则的记载,蕴涵着礼制影响下的“宇宙图式”,是对“理想城”的描述[30]。《周易》一书中架构的“天人合一”的思想及其世界图式,是一种向心性空间框架,对聚落的直接影响主要体现在明堂和月令两个方面[31],其中月令图式及思维具有将农业生产居于中心地位,围绕农业生产安排并用以指导和调整农事活动,以农业生态为内容和标志等特点[32]。《周礼·地官司徒第二》对“遂人”的职责描述中,载有:“五家为邻,五邻为里,四里为,五为鄙,五鄙为县,五县为遂,皆有地域,沟树之”,这种乡野之间的层级组织方式对聚落营建及管理产生了深远影响。《尔雅·释地》中载有“邑外谓之郊,郊外谓之牧,牧外谓之野,野外谓之林,林外谓之坰。”聚落及周边环境形成了“邑”“郊”“牧”“野”“林”“坰”的认知圈层。

综上,天人和谐自然观影响下的聚落有机体,在成长过程中形成了内在的统一性与稳定性,传统礼制与国家、社会治理政策进一步强化了这一聚落属性,并促使其不断适应新的社会需求。这种稳定的统一性,使乡村具有了“图式”研究的可能性。图式研究可以在不同尺度的人居环境范围内开展,实现对乡村地域多种功能、关系的概括。本文主要针对丘陵山地乡村聚落及周边环境的空间图式进行分析研究。

3川东丘陵山地乡村聚落空间图式的解析

川东地区位于四川盆地东部,地貌类型主要有低山、丘陵和平原(平坝)三种,丘陵海拔在300~600m之间,较低山300~800m,丘陵与低山相间平行排列,构成平行岭谷式地貌景观,有“盆东平行岭谷”之称[33]。 丘陵山地聚落由于生态及气候垂直分布和方位的差异,存在横、纵两个方向上的场地分形关联[34],在营建过程适应生存压力,形成了“山—水—田—林—村”的有机体[35]。

3.1聚落的空间图式

《黄帝宅经》记载:“宅以形势为身体,以泉水为血脉,以土地为皮肉,以草木为毛发,以舍屋为衣服,以门户为冠带。若得如斯,是事严雅,及为上吉。[36]”这段对住宅选址及地理环境的比喻,形象的表达了聚落地理环境中构成要素及组织要点。川东丘陵山地的乡村聚落尊崇自然,与低山溪谷相融相通,在有限范围内进行生产经营活动,形成了聚落在物质空间、功能组织、社会关系等方面的稳定图式。

3.1.1聚落的物质空间图式

聚落建筑、道路、场地等人工环境及山、水、林、田、草等自然环境构成了聚落整体。丘陵山地的资源现实及生理需求,决定了聚落背山面水、向阳而生的初始状态,长期的农耕生产逐步形成“田”绕“居”的格局。同时,由于受耕作水平、以聚落为中心的自我保护观念、管理组织等因素的影响,聚落仍然保持有一定的“边界”。

在整体平面布局上,聚落居于整体区域环境的中心,向外扩展为农田,田中有水系穿越,便于取水、灌溉与排水,外层以山林划定聚落区域的边界(见图1)。由此,形成以聚落为中心,田—林—山环绕,水系穿越的“同心环形”图式(见图2)。聚落物质构成要素形成的空间图式是乡村聚落所具有表征图式。

3.1.2聚落的功能空间图式

聚落是在不断满足人类需求的过程中发展的,因此聚落具有明显提供生活服务的功能,乡村土地的农业种植使得乡村聚落具有了生产功能,而生态功能体现在聚落选址、房屋形式、建筑材料、山林风水等多个方面[37]。

聚落以物质空间为载体实现各项功能的满足,对应聚落物质空间要素,以聚落提供的生活服务功能为核心,外围土地提供生产功能,环绕的山林具有气候调节、领域边界划定及防护功能,水系兼具生活饮用、生产灌溉、气候调节等多种功能,串联各功能板块。由此,形成了生活—生产—生态的“圈层”图式(见图3)。

在传统乡村聚落,生活、生产、生态功能三者之间存在稳定的和谐关系,动态的能量流动、交互,使得乡村聚落整体功能得以持续,并赋予聚落具有给人以“乡愁”的情感功能。乡村聚落的功能空间图式,具有整体的稳定性,但随着人类需求的增多,生活功能开始多样化,传统的生产与生态面临巨大压力。

3.1.3聚落的社会关系图式

乡村聚落是人们彼此最相熟悉而不感陌生的社会,其社会生活是富于地方性的[38]。在乡村聚落相对封闭的社会空间中,内部人群由于宗族血缘、地缘及频繁的互动交流逐步形成共同的价值观与集体认同意识,并在物质与精神上自我满足,是一种自给自足的小农经济模式的体现[39],最终呈现出单个村落生产、生活有机组织和人地共生的和谐关系[40]。

參考文献:

[1]康璟瑶,章锦河,胡欢,等.中国传统村落空间分布特征分析[J].地理科学进展,2016,35(7):839-850.

[2]纪小美,付业勤,朱翠兰.中国传统村落的地域分异与影响因素研究[J].沈阳建筑大学学报(社会科学版),2015,17(5):452-460.

[3]角媛梅,肖笃宁,马明国.绿洲景观中居民地空间分布特征及其影响因子分析[J].生态学报,2003(10):2092-2100.

[4]徐坚.浅析中国山地村落的聚居空间[J].山地学报,2002(5): 526-530.

[5]吴勇.山地城镇空间结构演变研究[D].重庆:重庆大学, 2012.

[6]何依,孙亮.基于宗族结构的传统村落院落单元研究——以宁波市走马塘历史文化名村保护规划为例[J].建筑学报,2017(2):90-95.

[7]常青.略论传统聚落的风土保护与再生[J].建筑师,2005(3): 87-90.

[8]刘沛林.论中国古代的村落规划思想[J].自然科学史研究,1998(1):82-90.

[9]金涛,张小林,金飚.中国传统农村聚落营造思想浅析[J].人文地理,2002(5):45-48.

[10]郭谦,林冬娜.厘清古村脉络,还原历史原貌——广东从化钱岗村保护与发展研究计划[J].新建筑,2005(4):35-38.

[11]单德启.欠发达地区传统民居集落改造的求索——广西融水苗寨木楼改建的实践和理论探讨[J].建筑学报,1993(4):15-19.

[12]钟国庆.肇庆广府古村落景观格局特点及其保护研究——以蕉园村为例[J].城市规划,2009,33(4):92-96.

[13]陈喆,周涵滔.基于自组织理论的传统村落更新与新民居建设研究[J].建筑学报,2012(4):109-114.

[14]赵烨,王建国.基于形态完整性的传统乡村聚落规划研究——聚落性能化提升规划技术的应用[J].城市规划,2018, 42(11):33-40,53.

[15]徐勇.“政策下乡”及对乡土社会的政策整合[J].当代世界与社会主义,2008(1):116-121.

[16]曹海林.乡村社会变迁中的村落公共空间——以苏北窑村为例考察村庄秩序重构的一项经验研究[J].中国农村观察,2005(6):61-73.

[17]李华伟.乡村公共空间的变迁与民众生活秩序的建构——以豫西李村宗族、庙会与乡村基督教的互动为例[J].民俗研究,2008(4):72-101.

[18]贺雪峰,董磊明.中国乡村治理:结构与类型[J].经济社会体制比较,2005(3):15,42-50.

[19]吴良镛.广义建筑学[M].北京:清华大学出版社,2011.

[20]曹俊峰.论康德的图式学说[J].社会科学战线,1994(6): 49-56.

[21]王珲,王云才.苏州古典园林典型空间及其图式语言探讨 以拙政园东南庭院为例[J].风景园林,2015,22(2):86-93.

[22]王静文,韦伟,毛义立.桂北山地传统聚落景观图式的解构[J].新建筑,2017(3):134-139.

[23]章光日.人类生活空间图式变迁研究[J].城市规划汇刊,2004(3):60-66,96.

[24]章光日.信息时代人类生活空间图式研究[J].城市规划,2005,29(10):29-36.

[25]王贵祥.东西方的建筑空间:文化空间图式及历史建筑空间论[M].北京:中国建筑工业出版社,1999.

[26]孙石村,魏泽崧,张玉坤.人类早期建筑空间形态选择与深层心理分析[J].建筑师,2013(3):53-57.

[27]王云才.论景观空间图式语言的逻辑思路及体系框架[J].风景园林,2017,24(4):89-98.

[28]王云才.基于空间生态特性的景观图式语言研究方法与方法论[J].风景园林,2018,25(1):28-32.

[29]蒙小英.基于图示的景观图式语言表达[J].中国园林, 2016,32(2):18-24.

[30]武廷海,戴吾三.“匠人营国”的基本精神与形成背景初探[J].城市规划,2005,29(2):52-58.

[31]乌恩溥.周易:古代中国的世界图式[M].吉林:吉林文史出版社,1988.

[32]倪南. 易道演绎 从经验、观念到话语、图式[M]. 北京:宗教文化出版社,2006.

[33]柴宗新,穆桂春,陈升琪,等.四川省农业资源与区划:上篇[M].成都:四川省社会科学院,1986.

[34]张庆顺,马跃峰.混沌与秩序并存——传统山地聚落外部空间秩序的分形解读[J].新建筑,2013(2):127-130.

[35]周政旭,封基铖.生存压力下的贵州少数民族山地聚落营建——以扁担山地区为例[J].城市规划,2015,39(9):74-81.

[36]张述任,张怡鹤.黄帝宅经[M].北京:团结出版社,2009.

[37]肖娟,杨永清.基于生态适应性理论的川东民居传统聚落景观分析[J].生态学报,2017,37(13):4529-4537.

[38]费孝通.乡土中国[M].北京:人民出版社,2008.

[39]刘沛林,董双双.中国古村落景观的空间意象研究[J].地理研究,1998(1):32-39.

[40]杨贵庆,关中美.基于生产力生产关系理论的乡村空间布局优化[J].西部人居环境学刊,2018,33(1):1-6.

[41]陈琪玲,毛华松.基于移民社会关系演化分析的巴蜀村镇文化空间特征研究[J].风景园林,2018,25(1):95-100.

[42]熊梅. 川渝传统民居地理研究[D].西安:陕西师范大学, 2015.

[43]魏泽崧,张玉坤.表现与象征的意义——人类居住空间中的人体象征[J].建筑师,2006(5):64-69.

[44]张腾辉.周礼王城:天下一家的空间图式[J].学术月刊, 2012,44(2):115-125.

[45]戴代新,袁满.C·亚历山大图式语言对风景园林学科的借鉴与启示[J].风景园林,2015,22(2):58-65.