论部编版教材初中语文作文系统

钟艾霖 潘国好

摘 要:语文学科可以简单概括为由“听、说、读、写”四大板块组成,其中写作训练这个板块尤为重要,但最终结果却是不甚理想,部编版教材作为写作知识训练的载体,有举足轻重的地位。文章旨在探究部编版教材作文系统的优点和缺点,希望能为老师教学起到作用。

关键词:作文系统;训练形式;范文缺失;文学写作减少

教材是教师教学和学生学习所依据的材料,与教学计划和课程标准构成学校教学内容的有机组成部分。2016年以来,部编版初中语文教材,开始广泛投入使用,教材内容的编排,也受到社会各界的关注,而其中的写作部分,则是以“具体明确,文从字顺”为编写准则。因写作在语文科这一学科中占有重要地位,所以文章就试图来探讨研究部编版初中语文作文系统的特点。

一、 部编版初中语文作文系统的优点

(一)写作知识编排的系统性

何为语文的学科知识体系?又应该怎样去构建?王荣生教授将课程内容知识定义为“特定的课程中学生需要学习的事实、概念、原理、技能、策略、态度”,将广义的“语文知识”界定为“听、说、读、写的事实、概念、原理、技能、策略、态度”。

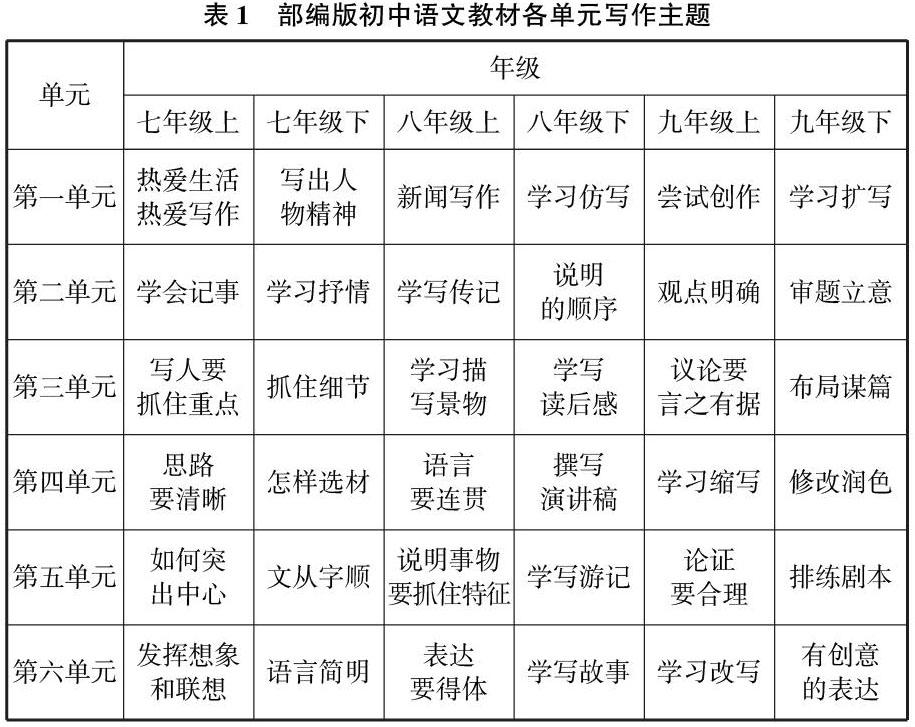

首先,我们可以从上表中看出作文知识体系的安排,是符合学生学习能力的发展的,大部分是按照内容由简入繁、能力由低到高、思维从感性到理性的层层递进关系设置写作主题的。例如,从文体来看,先学习比较常见的记叙文,其次是说明文,最后是议论文。表面上看起来好像只是文体在发生变化,但从背后所蕴含的思维特征来看,教材在训练学生的思维,从“经验型”向“理论型”方向发展。在初一阶段,教材着重要求的是教师引导学生观察、留意周围的人和事。所以对其作文训练的内容,常是与自己身边的事物有关。而在在初二阶段的时候,教材使学生的着眼角度,从观察周边事向观察社会事转变,并且对从社会上收集而来的素材要有自己的思考和见解,所以这一阶段,是以传记、新闻等实用类文体为主,对其作文的语言要求更加准确。到了初三阶段,学生的辩证思维需要得到发展,教材开始要求学生去探究一件事情背后所隐藏的深刻意义,学生自由思考和创作的空间更大。就这样,学生一步一步地在教师的引导和督促下,写作能力得以慢慢提升。

其次,整个初中部编版作文体系,除了解决“写什么”的问题,对于“怎么写”,也做了深入的探究。正如荣维东教授在《写作课程范式研究》中指出“‘新构课程知识概念的重建方向,是从过去单一的‘文章写作知识陈述性知识,向‘过程写作知识操作性知识拓展,再向‘交际语境写作知识策略性知识拓展,然后实现三者的有机融合。”而在这部教材中,“程序性知识”的构建,占了一个极为重要的部分。从上面表格的统计中,我们就可以看出,对于作文应该从那些方面入手写,教材做了详细的讲解。比如:在七年级上下两册中,主要侧重的是记叙文,但对于记叙文写作的方法,也做了详细讲解(大到作文的审题立,小到如何掌握字词等等都事无巨细)。而在八年级教材中,主讲的是说明文,对说明对象及其特点、说明顺序、说明方法等,教材均有涉猎。而九年级则主要讲的是议论文及其论点、论据的选择。教材的每个单元都有侧重点,让学生一个单元掌握一种知识、方法、技巧,这不仅使学生能更好地吸收消化这些知识,还能减轻他们的课业负担,从而激起他们对作文的兴趣。而在这些写作技能方法中,编者又尤其重视学生的语言表达能力。由上表可见,在这36个单元主题中,有6个是专门以如何更好地运用语言为主题的,即:文从字顺、语言简明、语言要连贯、学习缩写、学习仿写、修改润色。在写作中,语言是一种信息载体,它可以承载科学理论、经验总结、思想艺术等。而文章之所以能够动之以情、晓之以理,就在于它作为一种思想交流的媒介,把读者与作者连接起来,进行精神对话。离开了语言的外化,无论多么传奇的故事、多么美好的感情、多深刻的思想都不会被人们所熟识。所以,从这一方面来说,写作就是通过书面语言来与人进行思想交流的一种手段。

(二)写作训练方式的多样化

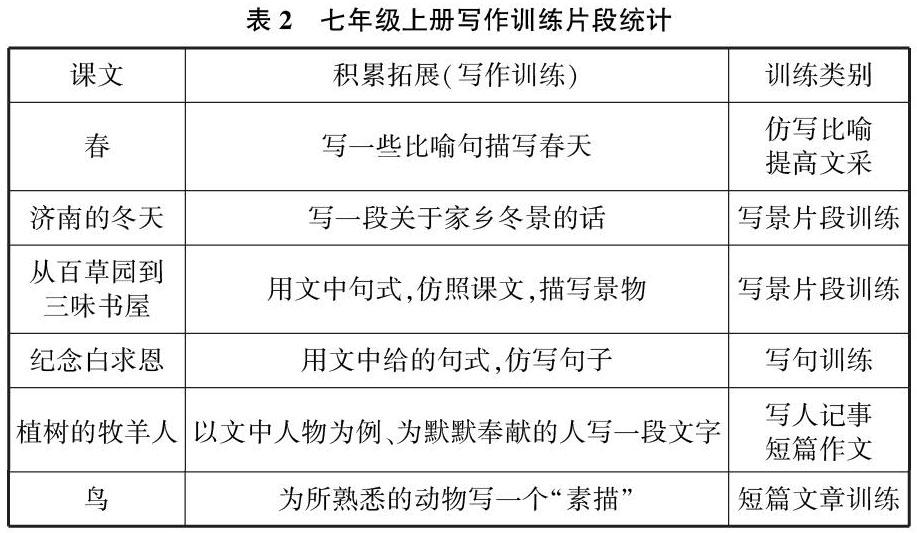

从上文中可以看出,以写作为主题的单元,其课后的写作训练,往往是一篇结构完整的文章。这样一来,对于学生而言,每次的写作训练难度变大,兴趣点也就降低了。而在阅读中的写作训练,主要是由其课后习题中的“积累拓展”体现,其训练方式,也主要是片段性训练组成。现就七年级上册阅读中关于写作训练部分统计如下:

从上表可以看出,阅读中的写作训练与其课文内容是紧密联系的,依托教材的单元主题,进行读写结合的片段型写作训练。并且这片段性写作训练在很大的程度上弥补了专门的写作主题单元的一个不足之处,那就是在后面的阅读写作训练中,学生有了课文作为范本,而这样的范本往往是文質兼美,具有极大的写作资源以供开发。这样一来,对于那些无处下手写作的同学而言,就大大降低了难度。而对于基础较好的学生而言,他们可以汲取课文中的精华,使自己的文章更好。最为重要的是,在这个写作系统的排版中,它遵循了一个“由小到大”或者说是“点面结合”的顺序。在上述训练中,不是一贯的只训练“句子”“段落”“短篇”,而是将其结合起来。这样一来,学生也能有一个从易到难的接受过程,从皮亚杰的认知发展规律理论来说,这样的训练,对于学生的知识接受也更有帮助。

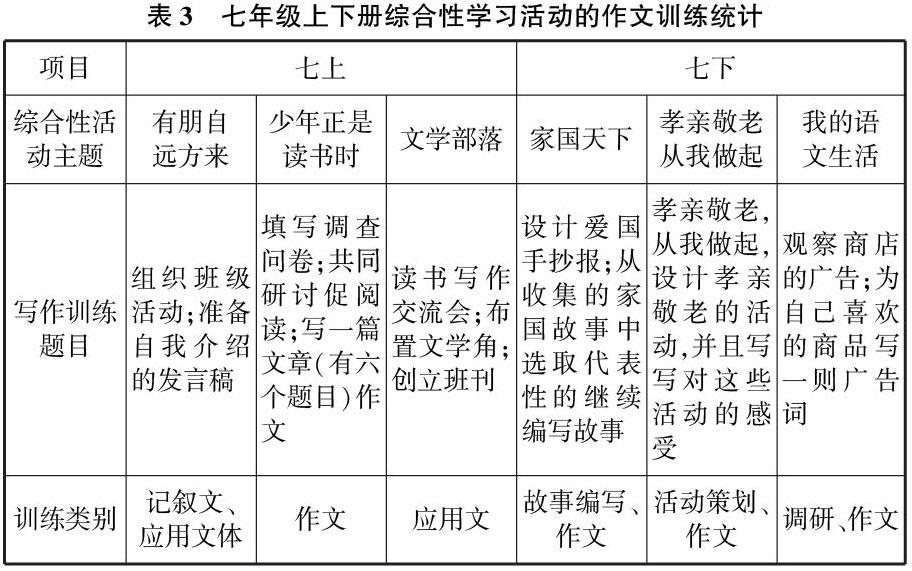

下面我们再来探讨一下综合性学习活动中的作文练习,下表是对部编版教材七年级上下册中的综合性学习中,关于作文训练的统计:

由上表可以看出,每一个综合性的学习单元,都安排有相应的写作训练,但是它与以上的作文单元和阅读中的写作训练又有极大的不同,它的形式更加多样化,也更加贴近生活实际,如:续写故事、写活动心得、办手抄报、填写问卷等,而不单单再是以文字训练这种方式。不仅激发学生的写作兴趣,也培养了其写作热情。更为重要的是,我们知道作文也可分为口头作文和书面作文,对于后一种形式,无论是作文单元,还是阅读中的作文训练,都非常重要,毕竟它也是我们作文的一种表现形式。所以对于口头作文的训练,不应忽视。我们不应忽视口头作文的训练,在提高学生的思维敏锐度、灵活度上,有不可或缺的作用,它为后面的书面作文有章有序的表达,提供了重要的基础。而在上面的综合性学习中,就有很多对于口头作文表达的训练,如:自我介绍的发言稿、创办读书交流会等,无形中训练了学生的口头表达能力。

综合以上两点,我们可以看出:部编版初中语文教材的写作系统,实际上是由“三条线”组成,即:写作单元、阅读中的写作训练、综合性学习中的写作训练,这三者之间既相互联系又各自独立,以此来共同提高学生的写作能力。

二、 部编版初中语文作文系统的缺点

那么在上述的部编版语文教材有诸多优点的情况下,它是否又存在一些不足呢?

(一)写作范例的缺失

對于编者而言,每一版教材的编写,都不可能做到完美无缺,部编版教材也不例外。教材中没关于写作话题的一篇范文。在七年级上册第一单元的写作主题中,是以“热爱生活,热爱写作”为话题,也就是要求同学们仔细留心周围发生的人和事,并且在后面的“写作实践”中,为了发散学生的思维,在教材中列举有三个不同主题的提示,而且每个提示下面都有小问题。例如,第二个主题是“刚进入初中,根据所见所闻,写写想法和感受”,那下面就给出了提示:“新的校园、环境;我是中学生了,感觉真棒;我的同桌真幽默;校园里有一个有趣的地方”等,它为学生提供了众多的思路,也相当于为学生的写作,搭建起了一个框架。可是问题也就在这儿,框架虽然搭建起来了,但是文章的“血肉”如何去填充?怎样填充才算得上是一篇好文章呢?尽管在前面,教材也提出了要语言生动并且富有感染力,把作为一个好文章的标准提出来了,但是我们始终不明白真正的优秀的文章是什么样的?所以,这个时候学生是急需一篇文质兼美的范文,也只有通过反复的阅读、模仿这些范文,学生才能在潜移默化中,明白怎样将文章的“框架”和“血肉”融为一体,活灵活现地呈现出来。所以在有作文训练的章节,需要有一篇文章供学生参考、借鉴,正如王荣生在他的《语文科课程论基础》中详细的阐释到,“知识是随着技能走的,技能又是随着选文练的,怎么读、怎样写的知识,从语文课程研制的角度讲,维系于被选用的这一篇选文。”也就是说,被选进教材的范文,一定是承载各种写作知识和要求的载体,有了这些文章作为参照,我们就更容易掌握。

(二)文学写作所占比较少

写作可以分为文学写作和实用写作两类,而文学写作是作者思想、生活、知识、文字、技巧、理论、政策等各方面的综合反映。因此,要提高写作能力,除了学习一般的写作知识以外,更重要的是在思想、生活、知识、文化、文字、技巧等上面下功夫。然而根据数据统计显示“在部编版教材写作模板中,种类43类,部编版初中语文教材实用类教学文体18篇,文学类10篇,一般文16篇,文学写作所占23%,占比较少。”这样一来,教材对于学生文学写作的训练减少了很多,并且进一步导致学生的表达水平和修辞能力达不到预期的效果,这使得学生写出来的文章缺少文采,黯淡失色,也为今后的发展埋下了隐患。比如,在九年级上册中的第一单元的主题是“尝试创作”,就是以自己学过的诗歌为例,创作一首表达形式相近的诗歌,当然在后面的“技巧点拨”里面,有对写诗的方法、语言、节奏做出的讲解,但是这种理论性的解说,对于九年级的学生来说,却未必适用。文学写作的训练本来就少,这也导致学生平时用在文学积累上的时间并不多,没有足够的素材,就算理论再好,没有“素材的积累”作为填充,再好也是枉然。退一步讲,语文本就是“语言”和“文章”,它是一门人文性学科,并不如其他理工类学科那样,需要准确无误的答案。文学,它是以一种语言来塑造艺术形象、表达感情的审美形态,每个人面对同一种事物,用文学语言孕育出来的鲜活形象皆各有不同,以此,才能使学生的思维无限拓展,想象力飞跃,思想自由。

总之,在简单的了解了部编版教材初中语文的作文体系的优缺点后后,作为语文老师,我们在利用本教材进行教学时,以什么样的教学方法才能使我们的受教育者达到最好的教育效果呢?这也是我们在教学中一直所要探讨的问题。

参考文献:

[1]王荣生.语文科课程论基础[M].上海:上海教育出版社,2003.

[2]荣维东.写作课程范式研究[D].上海:华东师范大学,2010.

[3]于菊霞.部编版初中语文写作模块研究[D].呼和浩特:内蒙古师范大学,2019.

作者简介:

钟艾霖,潘国好,安徽省淮北市,淮北师范大学文学院。