自主创新视角下流通产业动能转换路径及其因素探讨

王伟青 姜玉婕

(河北工程技术学院经济管理学院 河北石家庄 050091)

引言及文献综述

我国流通产业的发展与发达国家存在一定差距,对此我国必须通过提升自主创新能力、突破关键技术实现流通产业内部的技术跨越(王荣等,2019)。在经济“新常态”的背景下,实施创新驱动发展战略的基础是自主创新能力的提升。学术界对自主创新能力与经济增长动力因素之间的关系有着相应研究。刘和东(2007)采用时间序列法选取了1991~2004 年面板数据,其探究了自主创新与经济增长之间关系,对当时的自主创新发展状况进行了总结,结果表明经济增长与自主创新构成了长期的均衡关系,最后其提出了以企业为研发主体、以市场需求为导向的创新发展思路;卢宁等(2010)通过构建自主创新能力评价体系探讨了自主创新能力与经济增长的影响关系,其认为创新投入能力与辐射能力同经济产生了良好互动,其中创新人才发展缓慢是阻碍流通产业自主创新能力提升与实现经济发展的短板;在此基础上,刘和东等(2010)加入了技术转移因素,分别从短期与长期角度对自主创新、技术转移与经济增长的关系进行实证研究,其认为短期内经济增长主要受经济自身规律与波动影响,长期看来自主创新与技术转移才会产生显著影响;陈柳等(2006)使用专利授权数量代表自主创新能力,分析了自主创新能力在我国东中西部地区经济增长中所起的作用,结果显示自主创新能力在东部地区的促进作用没有中西部地区明显,最后其提出自主创新能力发展不平衡会拉大地区经济差异的设想;殷林森等(2007)提出科技经费投入,尤其是R&D 经费投入对高端制造业、流通产业及服务业存在显著的促进作用,科技人员投入对第一产业的作用效率高,科技投入的增加对经济增长的促进作用明显;曹平(2010)通过比较中美日三国经济增长的质量,证实了技术进步显著促进经济增长的结论。然而,国内学术界关于流通产业的自主创新与系统构建及其驱动因素的研究鲜有涉及,最新的研究是梁立华(2016)从品牌建设的角度论述了中国流通产业的自主创新;沈鹏熠等(2016)以江西省为例分别从农村流通观念创新、模式创新、组织创新、制度创新、政策创新、技术创新、企业营销创新、企业管理创新8 个维度体系构建了农村流通产业自主创新的评价模型;张晓琳(2015)探讨了农产品流通产业的创新系统构建与实施路径。这些研究表明,完善流通产业创新环境、夯实流通产业协同创新基础、加强流通产业技术创新,是流通产业自主创新的主要方向。通过上述文献,本文从自主创新与流通产业的影响机制出发探究其转换路径。

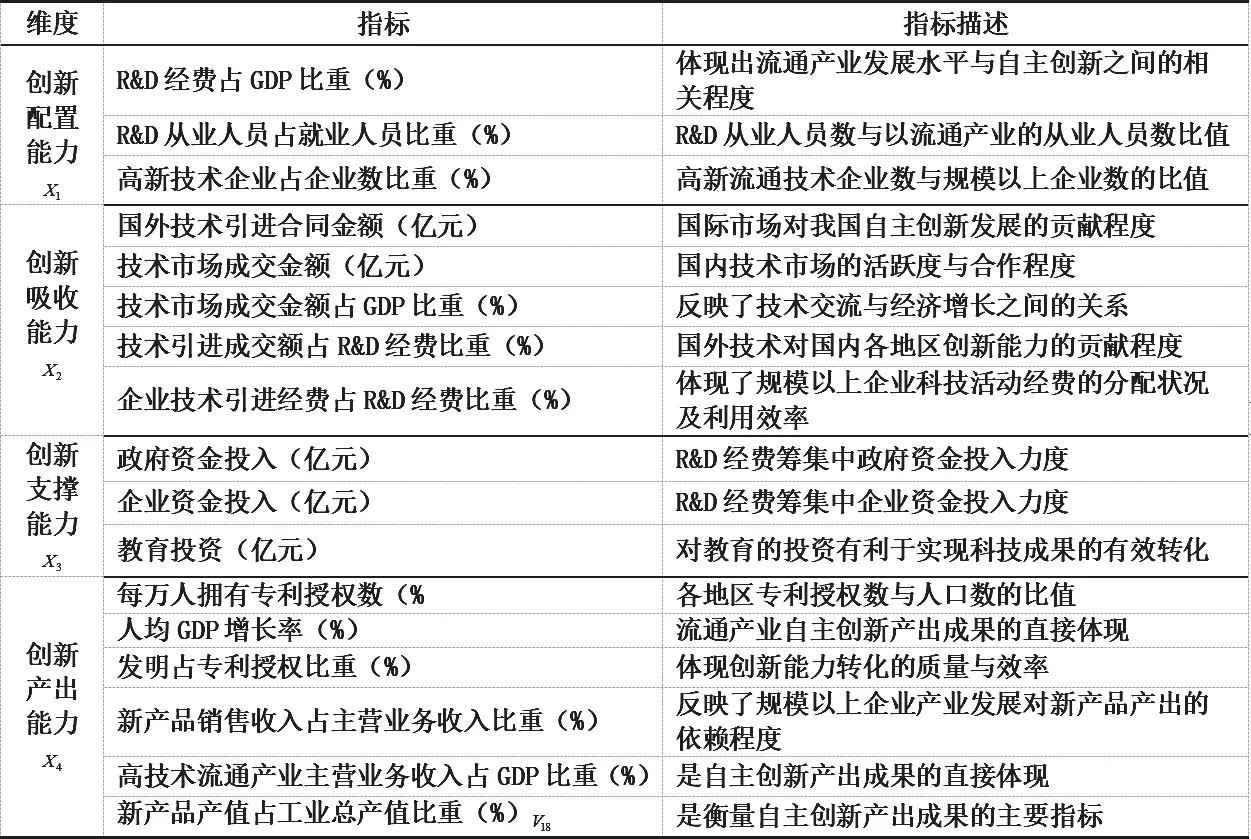

表1 流通产业自主创新能力评价指标体系

研究设计

(一)指标体系构建

厘清自主创新视角下流通产业的动能转换及其影响因素需要详实充分的数据作为支撑,然而流通产业涵盖众多类别,至今学术界和实务界对流通产业的范畴也尚未清晰界定。因此,考虑到流通产业的指标选取难度较大,本文参考《中国流通创新前沿报告》中的体系,结合已有文献中关于区域层面自主创新的驱动因素分析,从创新配置能力、创新支撑能力、创新吸收能力、创新产出能力4 个维度构建了流通产业自主创新动能转换及其因素分析的量表,并结合《中国区域创新能力报告》中关于自主创新能力评价的指标的涵义进行了详细描述与说明,表中采用的数据来源2016~2018 年的《中国统计年鉴》《中国科技统计年鉴》《中国高技术产业统计年鉴》(见表1)。

(二)计量分析

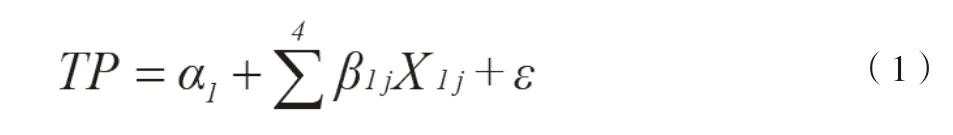

1. 流通产业自主创新能力与技术进步的作用关系。式(1)分析了流通产业自主创新能力对技术进步的影响作用,本文选取2015~2017 年技术统计报告中省份流通产业综合技术进步水平指数作为因变量,用TP 表示,并用表1 中流通产业自主创新能力各维度X1、X2、X3、X4作为自变量进行回归分析,记为模型1。

公式(1)中α1为固定值,表示模型1 中的未观察因素(α2代表模型2 中的未观察因素,以此类推,αi表示模型i中的统计量);β1j表示模型1 中第j个自变量贡献率系数(β2j代表模型2 中第j个自变量贡献率系数,以此类推,βij表示模型i中的统计量);Xj代表X1、X2、X3、X4;ε表示随机扰动项。为测度技术进步对自主创新能力的影响,本文将式(1)中因变量作为自变量,各省份流通产业综合能力分值作为因变量,用ZI 表示(文中其余模型直接定义为Z),之后进行回归分析,记为模型2。

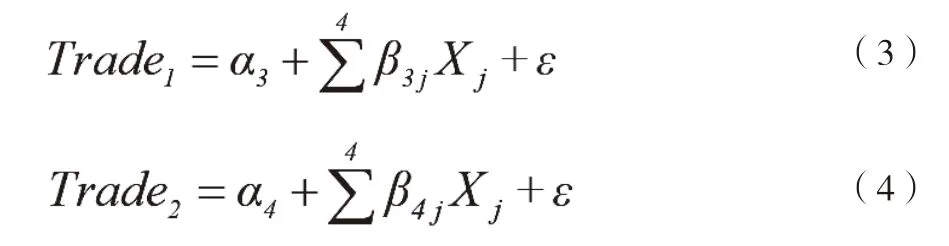

2. 流通产业自主创新与对外开放程度的作用关系。经济“新常态”背景下,要素驱动与资本驱动能力逐渐下降,创新驱动正转变为流通产业蓬勃发展的决定性因素。随着对外开放的不断发展,国际贸易的溢出效应不断带动着我国流通产业自主创新能力的提升,技术吸收与转化成为流通企业竞争力提升的主要途径。根据上述分析,对外开放程度选取流通产业出口总额占GDP比重与FDI 占GDP 比重来衡量,其分别记为Trade1和Trade2,以作为因变量;另外,本文选取流通产业自主创新能力各维度X1、X2、X3、X4作为自变量,进行回归分析,分别记为模型3 和模型4。公式(3)中其余指标定义与式(1)中相同。

为测度货物出口总额与FDI 对流通产业的自主创新能力影响,本文将式(3)(4)中因变量作为自变量,将各省份流通产业综合能力分值作为因变量,用ZI 表示(文中其余模型直接定义为ZI),进行回归分析,分别记为模型5 和模型6。

公式(5)(6)中β5、β6分别表示模型中各自变量贡献率系数;Trade1、Trade2指标定义与式(2)相同,其余指标定义与式(1)相同。

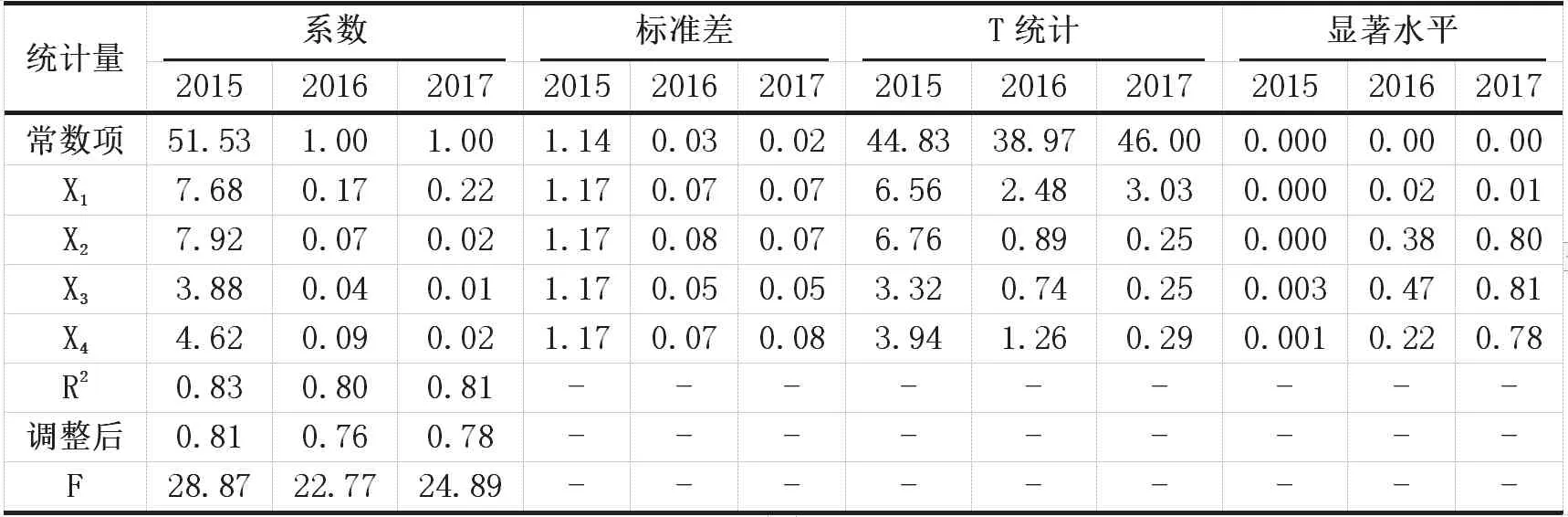

表2 模型1 回归分析结果

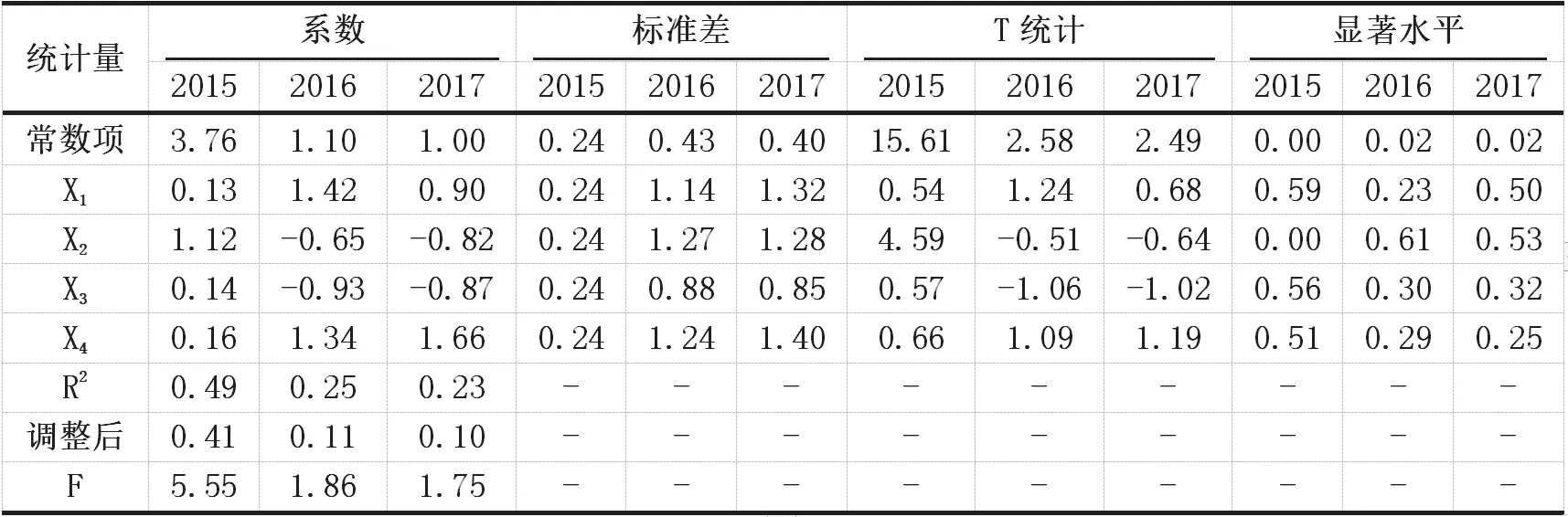

表3 模型2 回归分析结果

实证结果

模型1 的回归结果如表2 所示。由表2 可知,2015~2017 年模型的拟合优度的R2分别为0.83、0.80 和0.81,除去样本容量的影响后,调整后的R2分别为0.81、0.76 和0.78。一般认为R2大于0.6 则认为模型的拟合优度较好,所以模型1 拟合优度较好。其中,F远大于临界值2.76,方程通过显著性检验。White检验得出,Obs*Rsquared=21.93,D.W.=2.72,F=3.35。取α=0.05,n-k-1=23,查卡方分布表有:可得X0.05(23)=35.17>21.929=Obs*Rsquared,所以该模型不存在异方差。取α=0.01,根据样本容量数(N=28)和变量个数(K=4)确定D.W.统计量的临界值dl=0.90 和du=1.51,1.51<D.W.<4-1.51,通过随机误差性检验,不存在自相关。

表4 模型3 回归分析结果

表5 模型4 回归分析结果

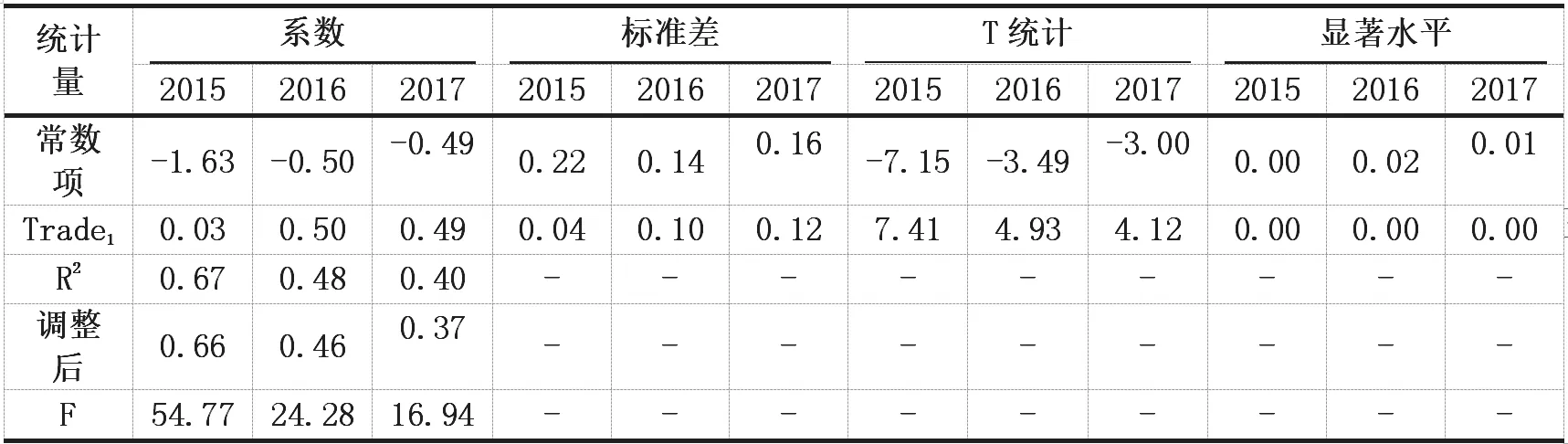

表6 模型5 回归分析结果

由表2、表3 可以看出,由于模型1R2较好,说明2015~2017 年流通产业自主创新能力对技术进步均有明显的正向影响。2015 年各因子都通过了T 检验,其均展现出了对技术进步的显著影响能力。2016 年、2017 年仅技术配置因子通过了T 检验,其余三个因子显著性不理想,技术支撑因子效果最差,唯有X1连续三年均通过T 检验,反映了技术配置因子的影响能力占显著地位。模型2R2除2015 年外均较好,且通过了T 检验,模型整体的可靠性提升,说明技术进步对流通产业的自主创新能力的提升逐渐起到积极显著的作用。

当货物出口总额作为因变量时,回归结果表明(见表4),该模型通过了异方差与自相关检验,F 大于临界值2.71,方程通过显著性检验。对2016 年、2017 年数据处理后进行回归分析的结果表明,R2为0.52 和0.44,除去样本容量对模型的影响后,调整后的R2为0.44 和0.34,模型整体拟合效果欠佳,且2015 年至2017 年数据中4 个自变量均未通过T 检验,说明流通产业的技术创新对货物出口的正向影响较弱。

由分析结果可以看出,X3对对外开放程度的影响较强,X4对外贸依存度的影响反映了GDP 增长率等产出因素的正向影响。2015 年X2对外贸依存度有显著影响,但2016~2017 年X2对外贸依存度的影响排在最末;除技术吸收因子外,技术配置等三个因子在一定程度上推动着流通产业的商品出口发展;引进技术的吸收、消化对对外贸易的推动作用还存在波动性,仍需加强转化稳定性,提高技术扩散的效果。

当FDI 作为因变量时(见表5),虽然2015 年F 5.557大于临界值2.71,但主因子中仅X2通过了T 检验,R2仅为0.491,除去样本容量对模型的影响后,调整后的R2为0.403,而且2016~2017 年的F 均小于临界值,未通过检验。说明流通产业的自主创新能力对吸引外商投资作用较小。

当货物出口总额作为自变量时(见表6),回归结果表明,2015~2016 年F 分别为54.77、24.28 和16.94 大于临界值2.71,且通过T 检验,R2分别为0.67、0.48 和0.40,除去样本容量对模型的影响后,调整后的R2分别为0.66、0.46 和0.37,方程未全部通过显著性检验,2015 年之后,模型的拟合优度明显下降,说明流通产业商品出口贸易对流通产业的自主创新能力有推动促进作用,但相较于2015年推动促进作用不够明显。

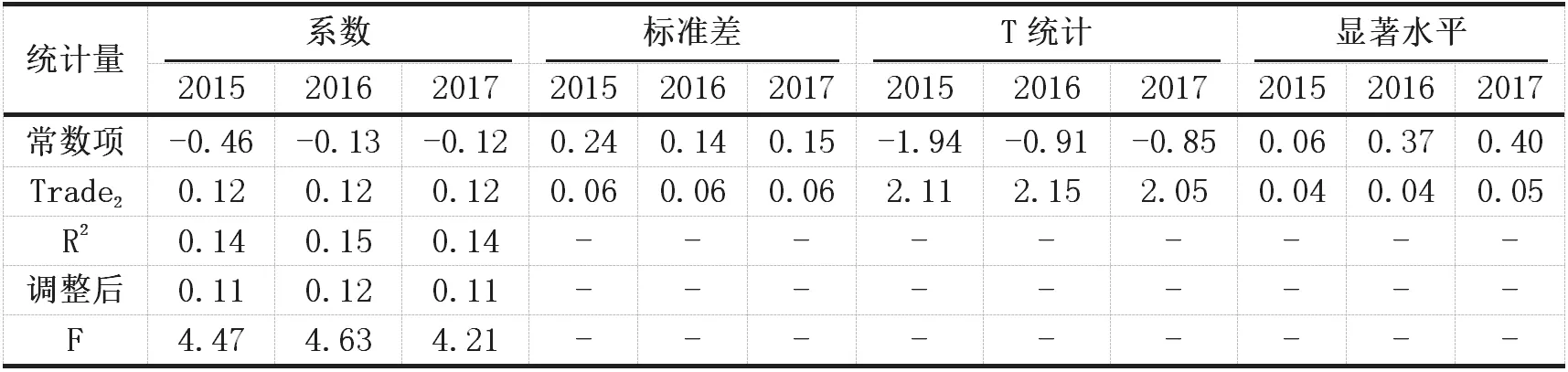

当FDI 作为自变量时(见表7),三年R2均低于0.2,表明FDI 对流通产业自主创新能力的作用程度不大。研究表明,FDI 与流通产业自主创新能力间不存在明显联系。FDI 不仅能带来技术溢出,还会带来技术排挤与竞争,因此能否发挥FDI 的正向作用,不仅取决于金融发展水平,还取决于人力资本水平。

表7 模型6 回归分析结果

结论与建议

第一,流通产业自主创新能力同技术进步正相关,技术配置能力逐渐占据主导地位。对此政府应加大R&D 人力与物力投入,增加企业研发机构数量,提升流通企业的技术吸收与转化能力,发挥其在社会生产力转化与经济发展之间的纽带作用。同时,要完善人才评价激励机制和服务保障体系,保障人才以知识、技能、管理等创新要素参与利益分配,强化对人才的物质和精神激励,营造良好的人才发展环境,逐步提高R&D 经费支出占地区生产总值的比重,拉动创新配置水平。

第二,货物出口总额与FDI 呈现出不同的结果。对此应从技术吸收能力入手,增加企业技术引进的同时,提升转化效率,增加与合作外企的合作与交流,使国外成熟技术为我所用。由于FDI 在其他领域的作用呈现出“双门槛”效应,因此我国流通企业在引进外商投资时需要考虑自身技术,统筹利用外资,调节收入分配政策,以自主创新能力替代劳动力禀赋优势,走出我国目前面临的外资利用陷阱。

第三,模型3 的结果表明,技术吸收能力对对外开放程度的影响作用不强,这与经验不符,当前随着我国“一带一路”倡议的实施,未来将有大量的国外资本涌入国内,若此时流通企业的技术吸收能力仍得不到改善,其将严重制约经济发展与流通产业自主创新能力提升。对此,要鼓励流通企业广泛参与国际合作交流,促进人才资本流动,搭建共性技术研发共享平台,进而实现“一带一路”知识创造和扩散。

——与非适应性回归分析的比较