考虑施工爆破振动影响的小净距隧道设计参数优化研究

赵 杰

(山西诚达公路勘察设计有限公司,山西 太原 030006)

0 引言

随着国家高速公路建设事业的不断发展,我国山区高速公路规模越来越大,其面临的地形地貌、气候、水文地质等条件越来越复杂。小净距隧道由于其地形适应能力强、利于桥隧衔接、提高线形标准等优势,其具有较好的社会经济效益,在山区高速公路设计施工中逐步得到推广。然而,由于小净距隧道的先、后行洞在施工过程中对中岩柱产生多次力学影响,尤其是在软弱围岩地段,受施工爆破振动的影响,中岩柱的稳定性较低,严重威胁施工安全,影响施工进度。

目前,学者们针对小净距隧道开展了大量的研究,也取得了一系列突破性的研究成果。李桂江[1]利用理论分析、数值模拟手段深入研究了浅埋偏压小净距隧道在不同净距及地表坡度下的力学特性,为施工提供技术保障;李磊[2]结合依托工程,综合利用理论分析、现场试验、数值模拟手段研究挤压陡倾千枚岩地层条件下小净距隧道围岩及支护结构的力学特性,并提出施工优化方案;岳旭光[3]利用数值模拟手段对小净距隧道施工爆破振动对邻近隧道的影响进行了研究,总结分析其影响特性,并提出施工控制措施;赵亚龙[4]利用数值模拟手段对小净距隧道先后行洞在不同滞后距离施工状态下的力学及变形情况进行研究,结果显示在滞后距离小于15 m时隧道应力及位移较大,应采取相应的工程处治措施,同时给出了小净距隧道的合理滞后距离应为2~3倍的隧道开挖跨度。上述研究成果为小净距隧道的设计施工技术发展奠定了良好的基础,然而,由于隧道工程受围岩不确定性的影响,各隧道的设计参数均具有其独特性。本文依托某小净距隧道,结合其工程的具体情况,利用现场试验、数值模拟手段研究其受施工爆破振动的影响特性,并提出其设计参数优化方案。研究成果为类似工程的设计施工提供借鉴经验。

1 工程概况

1.1 工程简介

山西某高速公路隧道为双向分离式隧道,其左右 线 起 止 里 程 为 ZK5+550—ZK6+350、K5+550—K6+355,其长度分别为800 m、805 m,属中隧道。该隧址区位于剥蚀中山地貌区,山势陡峻,总体呈中间高、两侧低的趋势,其进出口自然坡度分别为40°、45°,隧址区平均海拔1 350 m。该隧道设计时速为80 km/h,隧道净宽为10.25 m,净高5.0 m。隧道采用新奥法原理施工,其支护结构为复合式衬砌,初支结构为锚杆、喷射混凝土、钢筋网片、钢拱架或格栅钢架组成,二次衬砌为模注钢筋混凝土。

隧道左右洞间距为6.5 m,根据公路隧道设计规范[5]中关于小净距隧道的相关规定:小净距隧道中岩柱厚度小于独立双洞最小净距值,一般小于1.5倍隧道开挖跨度。因此,该隧道属于典型的小净距隧道,其具体情况如图1所示。

图1 隧道洞口现场情况

1.2 地质条件

根据隧道地质勘察结果,隧址区地层由上而下依次为第四系中上更新统洪积粉质黏土(Q2-3)、中上志留统白龙江群下部(S2+3bl1)、中上志留统白龙江群上部(S2+3bl2),其中粉质黏土呈硬塑状,土质不均匀,含有大量的卵石、砾石,主要分布于进出口地表,覆盖厚度较小。中上志留统白龙江群下部岩性主要为泥灰岩、板岩、千枚岩,其表面风化程度较高,呈破碎状,强度较低。而中上志留统白龙江群上部岩性为中厚层白云质灰岩、千枚岩,岩体较破碎,为较硬岩。

1.3 隧道施工现场情况

由于该隧道围岩呈破碎状,整体性较差,围岩条件较差,对小净距隧道的爆破施工极为不利。尤其在隧道洞口段,其上覆围岩厚度较小,属浅埋小净距隧道,围岩的自稳定性较差,给隧道洞口施工带来极大的技术挑战。该隧道右洞为先行洞,其施工至K5+570时,即距离洞口20 m处,在爆破施工的影响下,其初期支护结构右拱肩处产生明显开裂,其裂缝宽度为0.8~2.5 cm,具体情况如图2所示。

图2 隧道初支结构开裂现场情况

2 施工爆破振动特性研究

2.1 施工爆破方案

根据该隧道的设计方案,其在Ⅳ、Ⅴ级围岩条件下分别采用上下台阶法、双侧壁导坑法施工,在爆破过程中采用斜眼掏槽法,其在掌子面开挖轮廓线内0.8 m范围内孔距为0.5 m,呈梅花型双层布设。在掌子面其他部位,炮孔呈梅花型单层布设,其孔距为0.8 m,孔深均为1.0 m。爆破采用13段非电毫秒雷管起爆,各段之间爆破时差大于10 ms,各炮眼装药量均为0.18 kg。

2.2 爆破振动测试方案

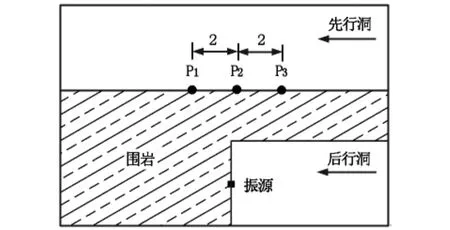

为深入研究小净距隧道先后行洞在施工过程中因爆破振动而产生的相互影响效应,结合依托工程的实际情况,开展现场试验以准确测试爆破振动影响情况,选取先行洞K5+580、K5+675断面为测试断面1、2,其与后行洞的净距均为5.5 m,其围岩分别属Ⅳ、Ⅴ级,整体性较差。分别以上述两个断面为中心,设置3个振动测点,其沿隧道轴线间距为2 m,测点均位于中岩柱的边墙部位,该处为迎爆面,其为最大振动速度及幅度的产生区域。振源设置在后行洞的掌子面中心部位。本次试验采用TC-4850型拾振器,其带有X、Y、Z三向速度传感器,并配有专业数据分析软件。在测试现场,为保证测试数据传输的可靠性,采用粘贴方式将拾振器固定在隧道初支结构表面,并用数据传输电缆将采集到的电信号传输至数据采集箱。本试验的测点布设情况如图3所示,其现场情况如图4所示。

图3 隧道爆破振动测点布设示意图(单位:m)

图4 隧道爆破振动现场测试

2.3 施工爆破振动特性

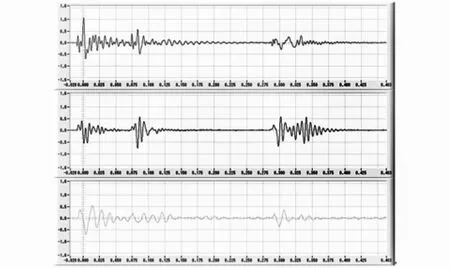

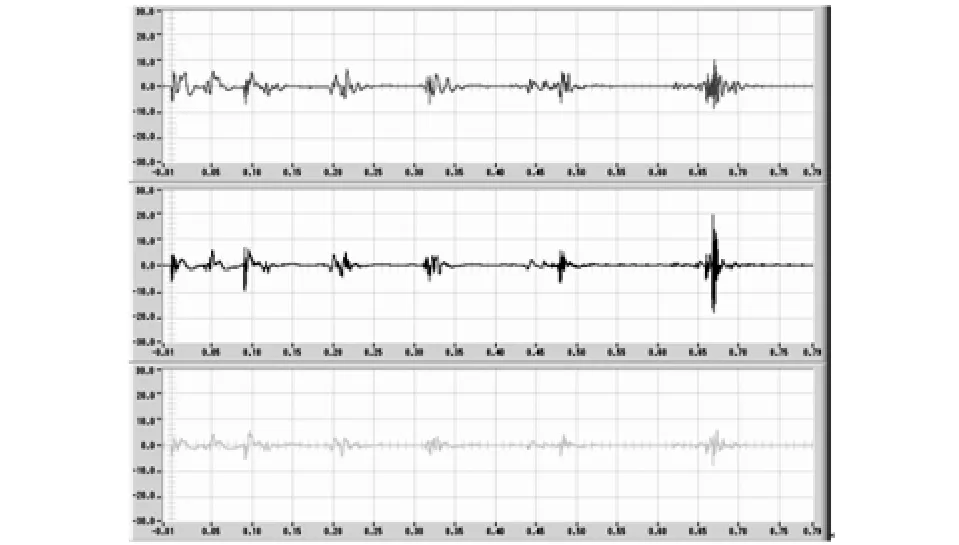

通过上述隧道爆破振动现场试验,测得各测点的X、Y、Z三向振速随时间的变化规律,取断面1、2的中心点(P2)处的测试结果,其具体情况如图5、图6所示。

图5 断面1测点P2三向振速-时间关系曲线

图6 断面2测点P2三向振速-时间关系曲线

通过对上述现场测试结果的分析,可以看出,Ⅳ级围岩爆破振速平均值为20 cm/s,而Ⅴ级围岩爆破振速平均值为12 cm/s。可见,随着隧道围岩级别的提高,隧道围岩整体性差,爆破振动传播速度随之下降,其主要原因在于岩质越完整、越坚硬,振动波在其中传播的速度越快。在爆破振速监测结果中,X方向(隧道边墙法向)的振速明显大于Y方向(隧道边墙平行向)的振速。X方向为爆破振动波的主要传播方向,即爆破振动波的X方向分量对隧道威胁最大。同时,对比分析各测点的振速,可以看出P2相对于P1、P3的振速较大,此原因主要在于P2距离振源最近,其受到后行洞爆破振动的影响最大,因此在小净距隧道施工过程中应将该处作为施工爆破振动重点控制部位。

3 隧道设计参数优化

为深入研究考虑施工爆破振动影响下的小净距隧道设计参数优化技术,结合本项目的技术特点,分别选取双侧壁导坑法(V级围岩)及台阶法(Ⅳ级围岩)两种典型工况,利用数值模拟手段分析其合理净距值,以期为小净距隧道设计施工提供技术支撑。

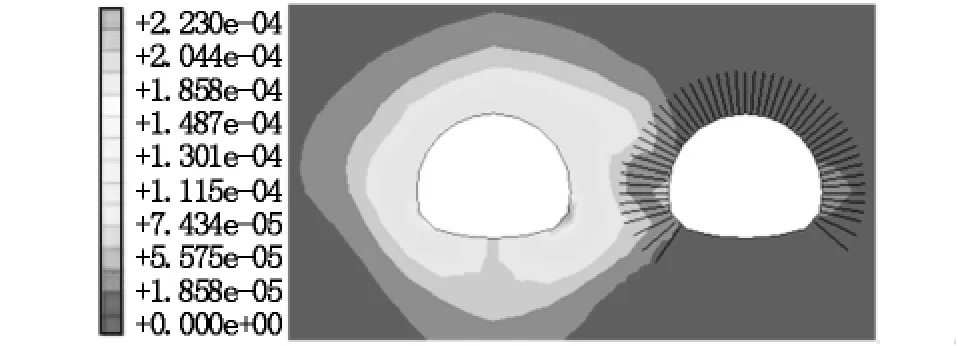

3.1 双侧壁导坑法施工条件下合理净距研究

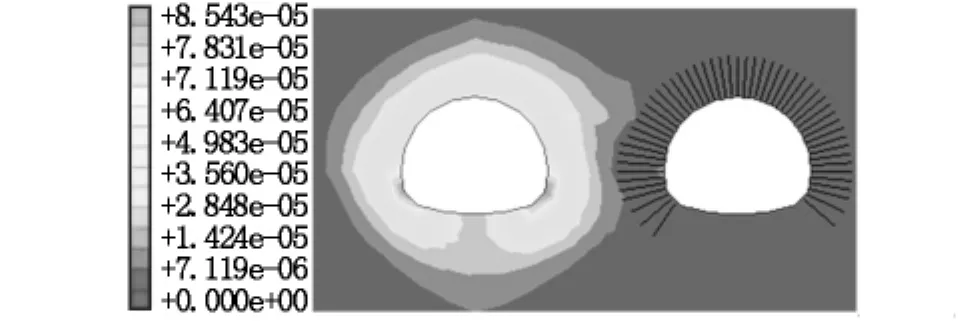

本次数值模拟采用Midas/GTS软件,模型为弹塑性模型并服从Drucker-Prager屈服准则。根据隧道设计参数,选取先后行洞净距为6 m、8 m两种工况,分别模拟后行洞爆破施工对先行洞的塑性区影响,所得计算结果如图7、图8所示。

图7 Ⅴ级围岩6 m净距隧道塑性区分布

图8 Ⅴ级围岩8 m净距隧道塑性区分布

从图7、图8中可以看出,在Ⅴ级围岩6 m净距工况中,采用双侧壁导坑法施工过程中,其后行洞爆破后对中岩柱产生较大影响,塑性区基本贯通,可见6 m净距对于Ⅴ级围岩爆破施工偏不安全,应采取相应工程措施对中岩柱稳定性进行保护。而采用8 m净距时,围岩塑性区范围明显减小,尤其在先行洞一侧的塑性区应变较弱,塑性区未贯通整个中岩柱,小净距隧道整体结构相对稳定。同时,可以看出,小净距隧道后行洞在施工爆破作业时,掌子面对应的先行洞位置受振动影响最为明显,其为爆破施工振动速度影响的控制点。

3.2 台阶法施工条件下合理净距研究

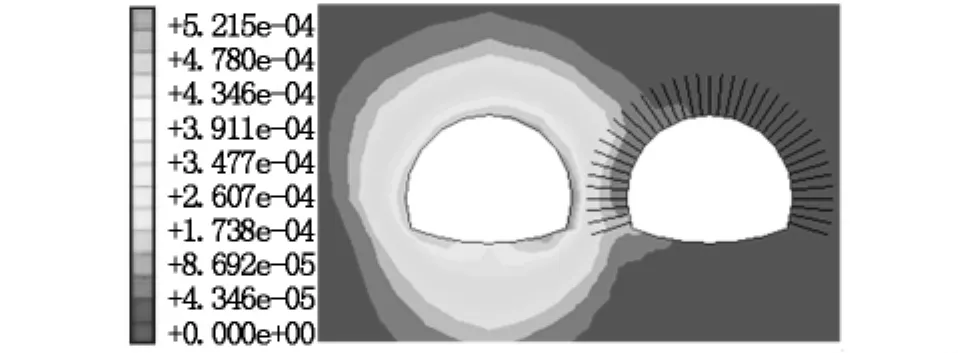

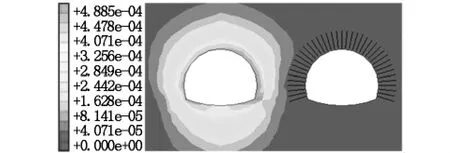

采用与上述数值模拟相同的方法,对Ⅳ级围岩条件下采用台阶法施工的小净距隧道爆破振动影响进行研究,所得净距为6 m、8 m条件下的隧道围岩塑性区分布情况如图9、图10所示。

图9 Ⅳ级围岩6 m净距隧道塑性区分布

图10 Ⅳ级围岩8 m净距隧道塑性区分布

从图9、图10中可以看出,在Ⅳ级围岩条件下,小净距隧道净距为6 m时,后行洞爆破施工对先行洞围岩影响较大,其产生的塑性区完全贯通,中岩柱受力状况较差,极易产生失稳破坏,应及时采取加固措施对中岩柱进行处理,保证其稳定性。在同等条件下,与V级围岩相比,其塑性区分布范围更大,这也进一步验证了爆破振速在Ⅳ级围岩中传播速度较V级围岩传播速度大。当净距为8 m时,后行洞爆破施工后,其产生的塑性区分布范围明显减小,对先行洞的影响较为有限,中岩柱基本处于稳定状态。但其塑性应变值相对于同等条件下的V级围岩偏大,可见,采用双侧壁导坑法施工对小净距隧道施工爆破振动的控制效果优于上下台阶法。

4 结论

本文依托某小净距隧道,结合其工程的具体情况,利用现场试验、数值模拟手段研究其受施工爆破振动的影响特性,并提出其设计参数优化方案,所得结论如下:

a)小净距隧道洞口段上覆围岩厚度小,属浅埋小净距隧道,围岩的自稳定性较差,使得先行洞易受后行洞爆破振动的影响而产生结构开裂。

b)通过开展小净距隧道现场爆破振速测试试验可知,随着隧道围岩级别的提高,隧道围岩整体性差,爆破振动传播速度随之下降。X方向(隧道边墙法向)的振速明显大于Y方向(隧道边墙平行向)的振速。先行洞中对应于后行洞掌子面的位置为爆破振动严格控制的部位。

c)通过数值模拟手段研究可知,在Ⅳ级、V级围岩中,净距为8 m较6 m时的围岩塑性区范围明显减小,中岩柱稳定性增强。且采用双侧壁导坑法施工对小净距隧道施工爆破振动的控制效果优于上下台阶法。