聚焦高考方向 反思历史教学

戴世锋 张笑燕 余舒婷

【名师简介】戴世锋,高级教师、华南师范大学教育硕士导师、华南师范大学本科师范生导师、广州市中小学骨干教师实践导师、广州市戴世锋名教师工作室主持人、华南师范大学砺儒实习工作坊副坊主、广东戴世锋名师工作坊主持人、史风工作坊主持人、《中学生报》主编。广东省教育研究院首届特约教研员、广州市特约教研员、广州市教育评估专家、番禺区人民政府督学。全国优秀班主任、广州市优秀班主任、广州十大杰出青年提名奖获得者、第二届“羊城最美教师”、广州市名教师、番禺区名教师、禺山金才奖获得者、番禺区产业急需紧缺人才、番禺区基层理论宣讲能人。

[摘要]文章通过对2020年全国新课程I卷历史试题基本结构、基本内容、基本特点及近五年全国新课程I卷历史试题变化趋势的分析,聚焦新高考,以高考作为教学的指挥棒,反哺历史教学,为教学提供新的方向。

[关键词]高考;全国新课程卷I;历史教学

[中图分类号] G633.51

[文献标识码] A [文章编号] 1674-6058(2020)25-0006-05

由于新冠肺炎疫情突发,2020年高考延期一个月举行,这注定了2020年高考的特殊性。在疫情防控常态化的形势之下,社会各方通力合作,全力做好考试服务保障工作,保障了这次高考的顺利进行,充分体现了特殊时期的人文关怀。除了高考保障工作以外,2020年全国新课程I卷历史试题的命制也彰显了人文关怀,其以稳为主,稳中有变,权衡了在特殊时期稳定考生心理预期与继续贯彻落实高考改革方针的关系。

一、试题总体分析

(一)试题结构及内容

1.基本结构

2020年全国新课程I卷历史试题结构相较往年,变动不大,仍由选择题(12道)和材料题(必答题、小论文和选答题)组成。题型在稳定中有适度的改革和创新,但难度相对往年有所下降。

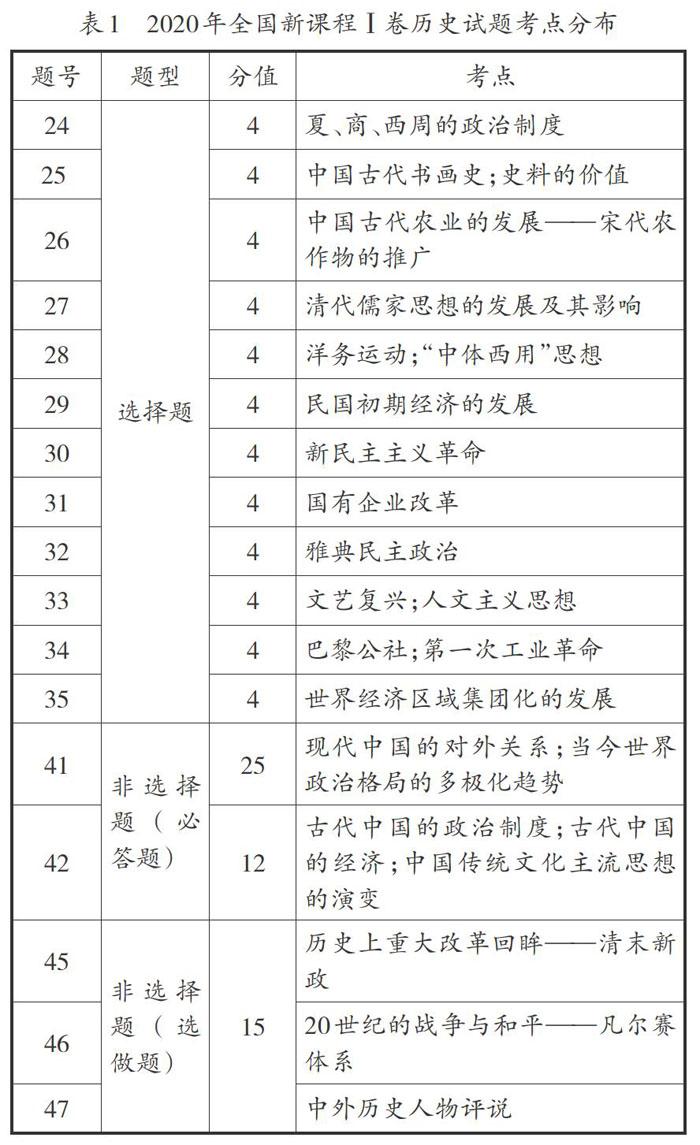

2.内容分布

从表1可以看出,2020年全国新课程I卷历史试题主要考查课本的主干内容和重点知识,侧重考查学生对主干内容和重点知识的把握和基本能力,其中基本能力包括解释、分类(概括)、推理、比较和阐述等。这既有利于降低疫情对考生群体的不良影响,也符合了“一核四层四翼”的高考评价体系对高考命题的要求。

从图1看,古代史(39.2%)、近代史(23.9%)、现代史(36.8%),与《2020年普通高等学校招生全国统一考试文科综合考试大纲》所要求的必考内容比例“古代史(约24%)、近代史(约29%)、现代史(约36%)”大致相符,其中古代史和现代史所占比重大,反映其重视传统文化和关注现实的命题趋势,一线教师在教学中应给予足够重视。

(注:本文世界近现代史的划分依据为吴于廑和齐世荣先生主编的《世界史·近代史编》与《世界史·现代史编》,即1500年至1900年为世界近代史,1900后为世界现代史)

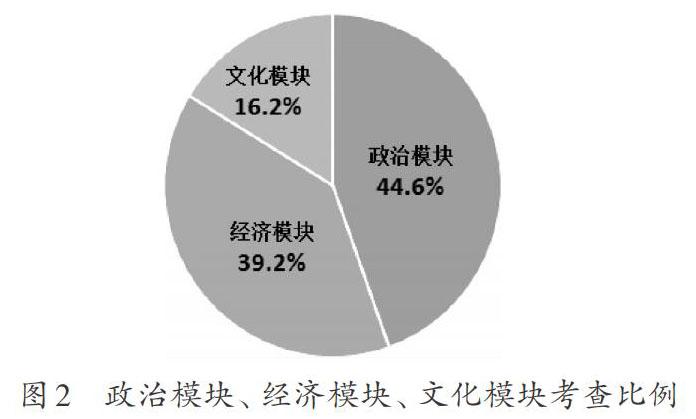

从图2看,政治模块和经济模块所占的比重较大,达83.8%,两者的比重相差不大,文化模块所占比重较少,只有16.2%,这符合我国在进行历史的书写和研究时,侧重对政治史和经济史的书写和研究的特点。 (二)试题的主要特点

1.体现立德树人的根本任务

2020年全国新课程I卷历史试题坚持了立德树人的根本任务,充分发挥了高考对教育的积极导向作用。第47题围绕西魏能臣苏绰的事迹展开,展现其才能超群、政绩卓著、克己奉公、选贤任能、推行改革,为官员树立良好行为规范的史实,突显了历史学科的育人功能,发挥了中国传统文化的教育功能,有利于增强学生的文化自信。第33题呈现了欧洲文艺复兴时期,人文主义思想家蒙田“对人进行全面评价”教育观念的相关史料,体现促进人全面发展的教育观念源远流长,强调要培养德智体美劳全面发展的社会主义接班人,这是我国的教育日的和教育观念在历史试题中的一大体现。以史育人是历史试题的应有之义,因此高考命题强调将“立德树人”的根本任务贯彻到试题的命制中,以高考题引领历史教育的发展。

2.重视学科素养的考查

《普通高中历史课程标准(2017年版)》中指出学科核心素养是学科育人价值的集中体现,是学生通过学科学习而逐渐形成的正确观念、必备品格和关键能力。2020年,教育部考试中心没有发布相关的考试说明,意在改变过分强调知识本位的教育现状,从而引导教学向注重培养历史核心素养转变。因此在高考题中更加注重对历史学科核心素养的考量。如第30题考查了1949年5月中共中央做出的指示对新中国成立初期城市经济发展的影响,体现了政治作为上层建筑对经济基础所起的反作用,这是唯物史观的一大观点,体现了试题对唯物史观的考查。第41题考查了“20世纪50-70年代中国与民主德国、联邦德国关系的变化及原因”、“中德建立战略伙伴关系的历史条件”、“20世纪70年代以来中德关系正常发展的启示”的内容,要求考生对新中国成立初期的50年代、中苏关系恶化的60年代、中国和美国关系的逐步走向正常化的70年代以及改革开放和全球化背景下的新时期这几个时间节点进行观察、分析、思考。考生需要將相关的历史事件和历史问题放在特定的时空框架下,才能更好地对史事进行理解,从而考查了考生的时空观念。由于历史过程的不可逆性,现存史料成了认识历史的重要来源,要形成对历史的正确、客观认识,就必须重视史料实证能力的培养。第42题让考生“就中国古代某一历史时期,自拟一个能够反映其时代特征的书名并运用具体史实给予论证”。这道题一方面给予学生较大的思维空间和组织、运用语言的空间,另一方面也突出考查了学生的史料实证素养。此外,第24题通过“而王不加位,我自尊耳”“乃自立,为(楚)武王”等内容考查考生的历史解释能力。第27题呈现了清代纂修宗谱成风的状况,“每部宗谱均有族规、家训,其主要内容包括血腥伦理、持家立业、报效国家”等儒家伦理观念,体现了儒家思想作为中华民族精神支柱的文化内涵,有利于传承传统文化,培养学生家国情怀素养。高考题在材料选择和考查方式上都体现了对考查学生历史学科核心素养的重视。

3.注重创设历史新情境

新课程改革以来,高考试题的命制呈现了“新情境、新材料、新问题”的特点。高考试题中的新情境主要借助新材料创设,即运用新史料,创设新情境,向考生提出新问题。高考试题情境的创设多体现正面性和积极性,在发挥历史试题“以史育人,以德树人”功能的同时,也力求将试题的情境更加贴近学生的现实生活,体现出人性的真善美及新时期昂扬向上、积极进取的精神风貌。如47题以西魏能臣苏绰的事迹创造情境,展现其克己奉公、以天下为己任的高尚品德,引导学生将个人命运与国家发展紧密结合起来。正如2020年7月7日,习近平总书记寄语中国石油大学的毕业生时所说的:“希望广大学子志存高远、脚踏实地,不畏艰难险阻,勇担时代使命,把个人的理想追求融入党和国家事业之中,为党、为祖国、为人民多做贡献。”

二、近五年全国新课程I卷历史试题对比分析

(一)试题考查比例分析

1.古代史、近代史、现代史考查比例对比(见表2)

2.政治模块、经济模块、文化模块考查比例对比(见表3)

(二)高考题变化趋势分析

通过对近五年全国新课程I卷历史试题的对比分析,可以发现,其存在以下变化趋势:

1.基本特征延续不变

从近年的高考题可以看出,一些基本的特征保持不变,一是依托主干知识设题,注重阶段特征。2017年的第42题让学生结合14-17世纪中外历史事件简表写一篇小论文,2019年的第41题考查特定的“20世纪七八十年代”经济滞胀对各国经济发展的影响,2020年的第41题考查中德在特定的20世纪50年代、60年代、70年代和新时期的关系。二是引入新材料,创设新情境,考查新角度。如2019年的第47题依托国家工程院士、全国劳动模范刘源张的相关材料创设情境,2020年的第47题也以西魏能臣苏绰的相关材料创造历史情境。三是重视学科思维的考查且更重视辩证逻辑的考查。如2016年的第34题考查新型国际组织出现的主要因素,2017年的第29题考查留日学生区域分布不均的主要因素,2020年的第29题考查我国近代经济领域度量衡不统一的原因,这都要求学生运用辩证思维,透过历史现象看历史本质。其他延续不变的基本特征还有古今贯通、中外关联、注重多元史观引领、重视学科素养、联系时政热点等等。

2.稳定中有所创新

近五年的全国新课程I卷历史试题的分布较为稳定,如选择题部分,24-27题一般考查中国古代史,28-31题考查中国近现代史,32-35题考查世界史,这体现了试题分布的稳定性。而其创新之处主要体现在第42题小论文,2019年引用的材料出自钱穆先生的《国史大纲》中的引言,让学生在理解材料的同时,通过所学知识论证材料中的观点,突出考查了学生的史学思想。2020年的小论文则更为开放,让学生自拟一个能够反映其时代特征的书名,并运用具体史实予以论证,突出考查了学生的历史思维能力。近几年第42题的命题都体现了命题者对历史教育功能的思考,也体现了我国历史教育的追求。

3.模块考查略有调整

政治模块和经济模块的内容向来都在高考中占较大比例,2020年也不例外,二者在2020年全国I卷中共占83.8%,经济模块和政治模块的比例基本持平,分别占44.6%和39.2%,由此可见,2020年全国I卷总体上延续了前几年试题分布的传统。从近五年全国I卷在政治、经济和文化模块中分布的比例来看,2019年和2020年的政治模块的比例呈下降趋势,而经济模块的比例则有所上升。此外,从2020年全国I卷中经济模块的具体内容来看,突出强调了经济改革的重要意义,如第26题考查了宋朝经济开发,第31题考查了国有企业的改革,第45题考查了清末新政的经济改革政策,这些题日都弘扬了新时代的经济改革精神。

三、历史学科教学指导

“高考是教学的指挥棒”,对高考试题的分析目的仍是要回归到日常的教学中,通过对试题内容和特点的分析,反哺历史教学,为历史教学提供新方向。

(一)教学立意

“立”就是确立,“意”则指教学内容的中心思想。“立意”,就是提炼和确立教学内容的主题。教学的立意是教学的统帅和灵魂,体现了历史课的教学品质和价值。此外,教学的选材组材也需要根据立意的需要来确定。下面提供几种立意方式供一线教师参考。

1.理论立意

(1)历史唯物史观立意

普通高中历史课程是“用历史唯物主义观念阐释人类历史发展进程和规律,进一步培养和提高学生的历史意识、文化素质和人文素养,促进学生全面发展的一门基础课程”。

①生产力和生产关系。生产力和生产关系的矛盾是人类社会最基本的矛盾。生产力决定生产关系,生产关系又反作用于生产力。例如,我们在复习“中国民族资本主义发展”时就可以按照“生产力与生产关系的作用与反作用”来立意。

②经济基础决定上层建筑。经济基础决定上层建筑,上层建筑对经济基础又具有反作用。如我们在讲授英、美、法等国早期资产阶级革命等内容时可按此來立意。

③阶级矛盾和阶级斗争。如可以用欧洲三大工人运动、1871年巴黎公社和启蒙运动来分别表现阶级斗争中的经济斗争、政治斗争和思想斗争这三种形式。

④个人与社会的关系——人民群众及个人在历史上的作用。在历史教学中,既要肯定人民群众的作用,又要承认杰出人物对历史发展的加速或者延缓的作用。

(2)史学范式立意

①文明史的范式。如从物质文明的角度说明生产力的发展是社会转型的根本动力,从制度文明的角度说明政治、经济等方面转型的特点,从文明协调发展的角度看社会转型时期政治、经济、民族关系等的发展,从区域文明交流的角度看社会转型时期对外关系的发展等。

②从文明史的视角认识世界历史的发展进程。如从物质文明角度看科技革命与资本主义的发展,从政治文明角度看政治革命与资本主义制度的确立与巩固,从精神文明角度看思想革命与社会变革的关系等等。

(3)全球史范式

在历史教学中,可以围绕世界重大事件对中国历史进程的影响展开教学,如新航路的开辟对中国的影响、三次工业革命对中国的影响、两次世界大战对中国的影响等。

2.现实立意

据对高考试题的分析可知,近年高考题注重与现实生活的联系,意在引导学生关注国家、世界和人类的命运。如第35题通过国家在国际贸易中制定相关的政策,要求学生运用世界近现代史的相关知识来认识各国维护国家安全的实质,理解现实国际贸易问题的复杂性。为此我们可以从以下角度立意:①社会问题与民生工程;②思想解放与社会变革的关系;③民族团结与祖国统一;④大国争夺与国际合作;⑤经济发展与公平效率;⑥资源开发与可持续发展。

(二)教材处理

从近年的高考试题中我们不难发现,试题的设置不再以记忆技能为中心,命题的核心在于理解和分析技能,其中理解技能又包括了解释、举例说明、分类、归纳、推理、比较和阐述等,即学科的核心素养。教师对教材的处理可以打破课本的原有框架,建构通史体系,让学生能融会贯通。下面有两种模式可以供我们一线教师参考。

参考一:杨宁一模式

中国古代史

第一章中华文明的起源与初步发展

第二章中华文明的持续发展

第三章中华文明的高峰

第四章转型前夜的中华文明

中国近现代史

第一章嘉道之际的转向与西方殖民主义的东侵

第二章文明的历史拐点

第三章从器物到制度的累进

中国现代史

第一章再造文明

第二章社会主义现代化的历程

参考二:郭富斌模式

第1讲历史学习与历史思维——学法指要

第2讲高考备考与能力塑造——复习指津

第3讲中华文明的初步形成——商周时期

第4讲文明发展与社会转型——春秋战国时期

第5讲社会进步与文明嬗变——秦汉唐宋时期

第6讲近代前夜的挑战与应对——明清时期

第7讲现代化的艰难起步——19世纪中期

第8讲社会的现代化转型——19世纪末20世纪初

第9讲中国的现代化发展道路

1.中国道路的再思考——中共对中国革命道路的探索

2.探索具有中国特色的社会主义道路

3.“封闭”与“开放”——新中国外交历程

第10讲“光荣”的时代——古代希腊和罗马

第11讲“发现”的时代——14 - 16世纪的世界

第12讲“理性”的时代——17、18世纪的世界

第13讲“工业化”的时代——19世纪的世界

第14讲“探索发展”的时代——20世纪前半期

第15讲“对抗”的时代——“冷战”时期

第16讲“剧变”的时代——20世纪80、90年代以来

第17讲思想的力量——近代以来的民主思想与实践

第18讲改革的命运——历代改革回眸

(三)教学方法革新

1.落实主干知识,构建知识体系

主干知识仍然是高考考查的核心,一线教师在帮助学生进行高考复习的过程中要有意识地将知识进行分类,一类是史实性的知识,如重大历史事件的时间、地点、人物等,这是历史课程中的基础知识,教师要帮助学生牢固地掌握这些知识。另一类是结论性的知识,即历史现象的性质、意义、特征、原因、评价、影响等,同时要培养学生对史料的分析能力,让其能对事件做出全面、发展、辩证的评价。

2.创设教学情境,训练历史思维

高考试题更加注重创设新情境,更加注重考查学生对史料的解读能力,因此教师在教学过程中,除了要重视引导学生掌握基础知识外,也要实施情境教学,培养学生从不同角度看待历史事件和解讀历史观念的能力。无论高考材料怎样创新,学生都能万变不离其宗地进行材料解读,并将材料与所学知识相结合。

3.注重文史结合,活跃学生思维

近几年的历史高考试题更加突出考查学生的历史核心能力,高考中图表题和材料分析型的题目也有所增加,这对学生的阅读能力、历史解释能力提出了更高的要求。所以高中历史教师要更加注重对学生阅读能力的培养,提高其对文字内容的分析、概括能力。

总而言之,对于历史教学而言,课程标准和高考评价都是重要的指向标。高考能够帮助教师进行教学反思,发现自身在教学中存在的问题,并加以改正。解读高考试题,归纳命题趋势,能够帮助教师更好地理解当前我国对历史教育的要求,并加以落实。2020年高考试题难度下降,但对学生的历史核心素养和核心能力的要求有所增加,这一方面为历史学科核心素养的落地提供了更大的空间,另一方面又对历史教学提出了更高的要求。一线教师在历史教学中应更加注重教学立意、教材处理以及教学方法革新等。历史教育改革,重在观念革新,更重在行动。路漫漫,历史教育者需继续前行。

[参考文献]

[1]李泳筠.新课标、新考纲下的高三历史教学策略[J].中学历史教学,2007(8):42-44.

[2]魏茜.浅谈基于历史核心素养的高三历史教学[J].课程教育研究,2019(19):52.

[3]方霞.高中历史教学核心目标的制定[J].教学与管理,2018(10):69-70.

(责任编辑 袁妮)

[基金项目]本文系广州市教育科学规划(Cuangzhou education scientific research project)2017年度课题“史学新成果的渗透促进学生历史核心素养提升的研究”(课题编号:1201730006)研究成果;广州市戴世锋名教师工作室研修成果。