多元混合资助模式育人成效的探索

——以上海健康医学院为例

王海峰,钱薇雯

(1.上海健康医学院医疗器械学院,上海 201318;2.上海健康医学院学生工作部,上海 201318)

学生资助作为一项重要的保民生、暖民心工程,是促进社会公平的重要举措。2017年教育部党组发布的《高校思想政治工作质量提升工程实施纲要》指出,要围绕立德树人根本任务,构建物质帮助、道德浸润、能力拓展、精神激励有效融合的资助育人长效机制[1]。洪柳(2018)[2]的研究表明,我国高校在贫困生资助方面取得了显著成绩,但仍存在侧重物质扶贫、忽视精神育人等问题。新中国成立后,党和政府密集出台了相关资助政策,形成了普惠性资助、助困性资助、奖励性资助和补偿性资助有机结合的多元混合资助模式[3]。2007年出台的《国务院关于建立健全普通本科高校高等职业学校和中等职业学校家庭经济困难学生资助政策体系的意见》指出,多元混合资助模式是统筹政府、社会等不同资助渠道,对家庭经济困难学生采取奖、贷、助、补、减等多种方式进行资助,包括国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金、国家助学贷款、勤工助学、学费减免、师范生免费教育以及绿色通道等手段[4]。随着多元混合资助模式的不断发展,资助手段不断丰富。那么不同类型的资助政策的育人功效是否存在差异。同时,随着高等教育体系的不断完善以及高校招生制度改革的不断深化,高校生源结构发展了质的变化,实现了由单一性向多样性的转变[5]。不同类型的资助政策对不同生源学生的育人成效是否存在差异。为此,我们探究资助育人成效的异质性,对构建资助育人长效机制及提高资助育人效果的精准性具有理论和现实意义。

1 文献综述

目前,对高校资助问题的探讨主要关注资助理论的研究[6]、资助政策发展历程的梳理[7-9]、资助政策的国际比较[10-11]、家庭经济困难学生量化指标评价体系的构建[12-13]、资助模式的选择[14-15]以及资助育人的成效等。

针对资助育人的成效,宋晓东、曹宏鹏(2017)[16]对北京市5所重点高校561名应届毕业生进行问卷调查,结果显示目前资助政策的助困效果已初步显露,“奖”和“助”政策能有效激励贫困生投入学习,参加各类集体活动,提升综合素质。吕坤等(2019)[17]以四川省内特困地区的15所高校学生为对象,研究发现高校资助政策体系对困难生学业完成效用明显,但在提升人际交往能力、语言表达能力、实践操作能力、创新能力等方面的实际效力不足。王晓霞(2019)[18]选取35所全国部属高校展开调研,发现95%左右的大学生对本校开展的家庭经济困难学生资助工作表示肯定,其中明确表示满意的比例呈逐年增长趋势,高校资助工作得到大学生的广泛认可。

总结以上研究成果发现,国内外学者已经对高校资助工作进行了比较全面的分析,但针对高校资助育人成效没有得出一致性的结论,将资助政策进行分类并结合学生异质性分析高校资助育人成效的研究更是鲜见。针对以上研究不足,本文以上海健康医学院医疗器械学院2017—2018学年、2018—2019学年家庭经济困难学生数据为样本,实证分析不同类型资助政策育人成效的差异,并提出具有针对性的资助措施。

本文对现有研究进行了拓展:(1)鉴于我国目前实行的多元混合资助模式,不同类型的资助政策的育人功效可能存在差异。因此,在研究中将资助政策进行细分,对比分析不同类型资助政策育人成效的差异。(2)随着高等教育的普及,高校生源类型愈加复杂。由于我国沿海与内陆地区经济发展水平、区域开放程度等方面的不平衡,导致不同生源学生的特性存在差异。因此,在研究中将生源地作为异质性指标,对比分析资助政策对不同生源育人成效的差异,以反映资助育人成效的异质性。

2 资料与方法

2.1 研究假设

奖励性资助是指由中央政府出资设立的,为激励学生勤奋学习、努力进取,在德、智、体、美等方面全面发展的奖学金[19]。实施奖励性资助政策是对学生综合表现的肯定和认可,相比其他资助方式,奖励性资助受助比例更低,具有一定的竞争性,在一定程度上能激发学生的进取心,取得较好的学习成绩,提升综合素质。因此提出假设:

H1a:奖励性资助对沿海生源学生综合素质的影响作用显著为正;

H1b:奖励性资助对内陆生源学生综合素质的影响作用显著为正。

助学金是由中央与地方政府共同出资设立的,用于资助家庭经济困难的全日制普通本专科在校学生[20]。国家助学金是一种无偿的资助形式,学生只享受权益而不履行义务。这种“无偿”无疑助长了少数贫困生不劳而获的错误思想,甚至萌生“我贫困我骄傲”的念头,更有甚者在求职面试中以贫困生获得过国家助学金“标榜”自己或拿到国家助学金后请客、挥霍,没有让国家助学金发挥应有的作用,最终成为经济和思想的“双困生”[21]。我国沿海与内陆地区经济发展水平、区域开放程度不平衡,沿海地区发展好于内陆地区,沿海生源学生相比内陆生源学生经济条件相对较好。助学金对沿海生源学生可能微不足道,但可以解决内陆生源学生的燃眉之急。因此提出假设:

H2a:助学金对沿海生源学生综合素质的影响作用显著为负;

H2b:助学金对内陆生源学生综合素质的影响作用显著为正。

助学贷款是由政府、银行、教育行政部门与高校共同操作的专门帮助高校贫困家庭学生的银行贷款。借款学生通过学校向银行申请贷款,用于弥补在校期间各项费用的不足,毕业后分期偿还[22]。这一方面缓解了学生的经济压力,解了燃眉之急。另一方面相比助学金的无偿给予,助学贷款虽然不需要办理贷款担保或抵押,但需要承诺按期还款并承担相关法律责任。这能帮助学生形成自立自强的观念,鞭策学生勤奋学习、努力进取,促进学生综合素质的提升。但陈艳桃等(2019)[23]的研究表明,部分学生对国家助学贷款政策知之甚少,反映“远水解不了近渴”,减轻经济负担的作用有限。相比沿海地区,内陆地区经济发展相对落后,学生对助学贷款认知度偏低,贷款的不确定性、隐蔽性与双面性让学生在申请助学贷款时有所顾虑。因此提出假设:

H3a:助学贷款对沿海生源学生综合素质的影响作用显著为正;

H3b:助学贷款对内陆生源学生综合素质的影响作用不显著。

2.2 研究设计

2.2.1 样本数据的选取 本文以2017—2018学年、2018—2019学年上海健康医学院医疗器械学院家庭经济困难学生为调查对象。通过问卷调查,综合运用两项选择法、自由回答法、多项选择法以及赋值评价法等,对家庭经济困难学生综合素质、受助情况以及家庭经济情况等进行调查。共发放调查问卷618份,回收590份,其中有效问卷584份。此外,按生源地将家庭经济困难学生分为沿海与内陆生源。

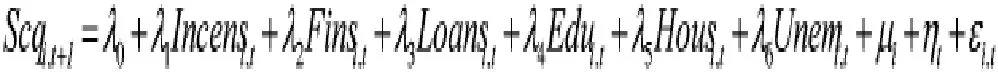

2.2.2 模型建立 以某高校家庭经济困难学生面板数据为样本,将资助政策划分为奖励性和助困性资助。将资助政策作为核心解释变量,同时将影响学生综合素质的其他因素以控制变量的形式引入,对比研究不同类型资助政策对学生综合素质的影响。具体模型构建如下:

其中,i表示学生,t表示年份,ui为不可观测的学生因素,ηt为不可观测的时间因素,εi,t为误差项。

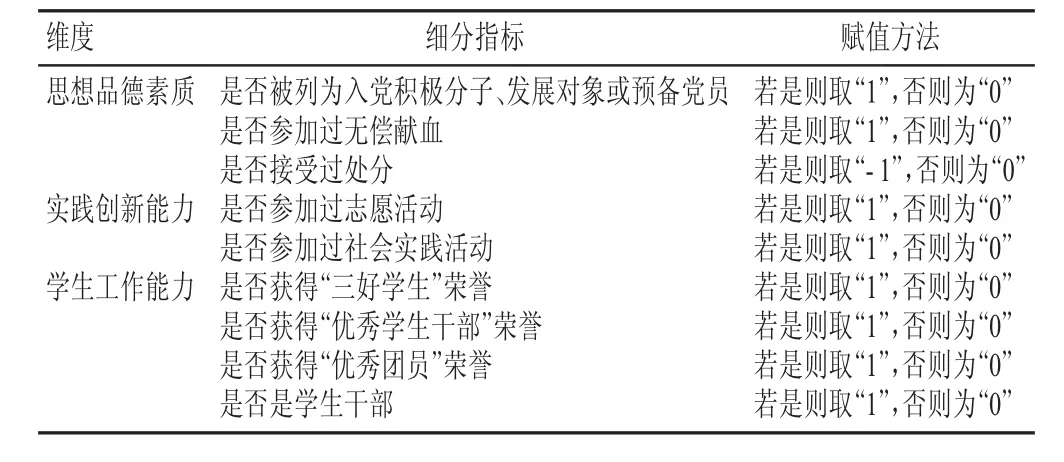

2.2.3 变量设计(1)学生综合素质指数(Scq)。大学生综合素质是生理、心理、思想、道德、文化、能力等方面的综合[24]。因此,结合数据的可得性,本文从学生受助后一年思想品德素质、实践创新能力以及学生工作能力3个维度来评价学生综合素质并赋值。各指标赋值方式见表1。学生综合素质指数(Scq)等于指标体系中各指标的赋值加总,Scq越大,学生综合素质越高。

表1 学生综合素质指标体系

(2)奖励性资助(Incens)。奖学金包括国家奖学金、国家励志奖学金、省级奖学金、企业奖学金以及校奖学金等。因此,本文对各类奖学金进行分析并赋值。具体赋值方法:“4”是学生获得了国家奖学金或国家励志奖学金,“3”是学生获得了省级奖学金,“2”是学生获得了企业奖学金,“1”是学生获得了校奖学金。奖励性资助(Incens)等于上述各指标的赋值加总。

(3)助学金资助(Fins)。本文通过学生获得的助学金金额来衡量助学金资助力度。

(4)助学贷款资助(Loans)。本文以学生当年是否获得助学贷款来衡量助学贷款的资助力度。若学生当年获得了助学贷款则取“1”,否则为“0”。

(5)控制变量。学历层次(Edu):若学生为本科生则取“1”,否则为“0”。学生家庭户籍类型(Hous):若为城镇户口则取“1”,否则为“0”。学生家中是否有失业人员(Unem):若家中有失业人口则取“1”,否则为“0”。

3 结果

3.1 描述性统计分析

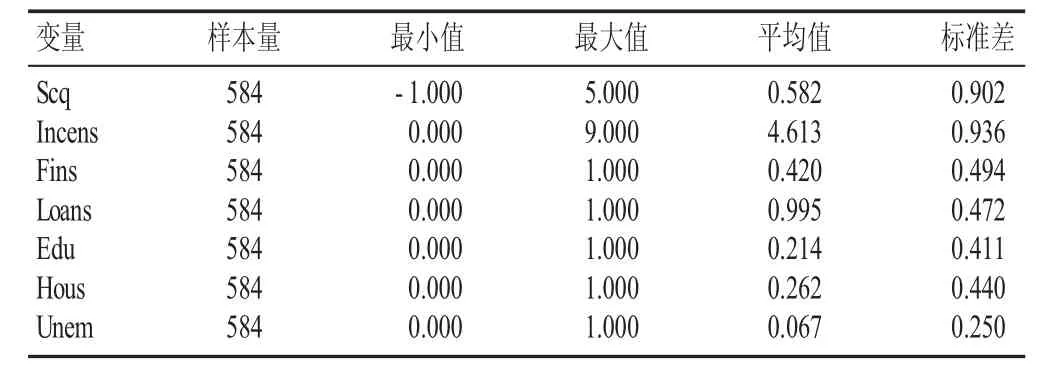

运用Stata13.0计量软件对变量进行统计分析,选取均值、最大值、最小值、标准差4个统计指标(见表2)。

表2 变量的描述性统计分析

3.2 模型估计结果

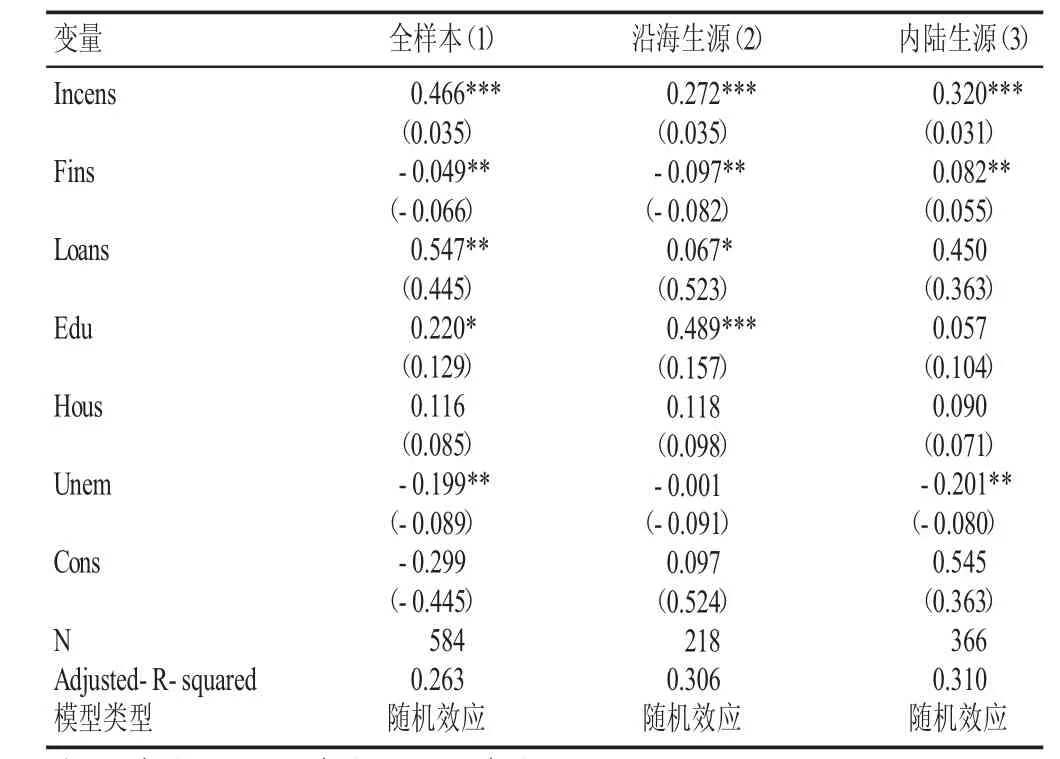

基于以上结论,就资助政策对学生综合素质的影响进行实证分析。在进行面板数据回归分析之前首先进行共线性检验。经检验方差膨胀因子(VIF)均小于3,所以模型不存在严重的共线性问题。其次对模型进行Hausman检验[25],结果显示随机效应模型比固定效应模型更有效(见表3),因此采用随机效应模型来检验资助政策对学生综合素质的影响。

表3 资助政策对学生综合素质影响效应的回归分析结果

表3分生源地检验了奖励性资助和助困性资助对学生综合素质的影响效应。针对奖励性资助,Incens对样本整体、沿海生源以及内陆生源学生综合素质的影响作用在1%的显著性水平下均为正,假设H1a和H1b得到支持。一方面,奖励性资助的激励作用是一个动态连续的过程,不仅体现在奖学金评比过程中,还体现在前期的目标激励、评奖过程的激励、评比后榜样宣传的激励等方面。在当前各高校奖励性资助中,仍存在奖学金评选标准模糊、获奖学生未做好榜样等问题。在今后的工作中应进一步明确奖学金评选标准,不断完善奖学金评选细节,建立严谨高效的评选机制,规范过程管理,同时加大奖学金宣传力度,以使奖励性资助育人作用最大化。另一方面,为了充分发挥奖学金制度的激励导向作用,我国不断鼓励企事业单位、社会团体以及其他社会组织设立各种形式的奖学金来资助家庭经济困难学生。高校也不断拓宽奖学金设立渠道,设立不同类型、不同层面的奖学金,发挥了资助育人的功效。

针对助困性资助,Fins对样本整体和沿海生源学生综合素质的影响作用在5%的显著性水平下为负,对内陆生源学生综合素质的影响作用在5%的显著性水平下为正,假设H2a和H2b得到支持。一方面,相比奖励性资助,助学金属于无偿获得,使得部分贫困生产生不劳而获的思想。为了能够评选助学金,学生中经常出现“比穷”“比哭”现象,不利于学生综合素质的提高。同时,相比奖励性资助,当前高校助学金比重达到了25%,奖学金比重只占6%[26]。助学金受助人数多、比例高、受助标准低,影响了学生学习积极性,让学生出现“学习好不如家里贫困”的不正确思想。另一方面,当前贫困生认定主要包括一般困难和特别困难两类。除孤残学生、烈士子女、建档立卡户、家庭成员长期患重病、家庭遭遇自然灾害或突发事件等特殊情况外,其余学生具体贫困程度难以清晰界定。对比分析助学金对沿海和内陆生源的育人功效来看,发放助学金能提升内陆生源学生的综合素质,但不利于提升沿海生源学生的综合素质。根据研究数据,2017—2018学年、2018—2019学年内陆生源学生家庭人均年收入为5 634元,沿海生源学生为16 230元,内陆生源学生家庭人均年收入远低于沿海生源学生,内陆生源学生家庭经济更为困难。我国高校助学金平均资助标准为每生每年3 000元,这对内陆生源学生而言可以满足在校的基本开支,解决基本生活问题。但相比内陆生源学生,沿海生源学生经济条件相对更好,助学金的作用并不大,反而不利于调动学习积极性,育人功效未得到完全发挥。

Loans对全样本和沿海生源学生综合素质的影响作用显著为正,对内陆生源学生的影响不显著,假设H3a和H3b得到支持。助学贷款虽然是无息贷款,但学生在毕业后要偿还贷款,对学生造成了一定的压力,产生了一定的激励作用。我国自1987年起开始实行助学贷款政策,学校从财政经费中提取奖贷基金向家庭经济困难学生提供无息贷款。2014年7月1日起,进一步调整国家助学贷款资助标准和细化资助比例,以更好地满足解决家庭经济困难学生在校期间的学费和住宿费问题。经过多年的有效运行,资助育人功能得到了发挥,通过引导学生的思想认识、激发学生的感恩情感和拼搏精神,真正投身到改变自己命运、家国命运的社会生产中去。对于内陆生源学生,助学贷款的育人功效未得到充分的发挥[27],可能与国家助学贷款的宣传力度与普及程度、国人“自力更生”“家丑不可外扬”的心理认知特点有关。一方面,内陆生源学生思想相对保守,未形成正确的借贷观念,因不了解国家助学贷款的优惠内容,将国家助学贷款与其他商业银行贷款混为一谈,因害怕受骗而存在排斥心理,导致在面对助学贷款优惠政策时犹豫不决。此外,内陆地区部分特困家庭还贷压力大,部分学生家庭长期未实现脱贫或已经背负巨额债务,导致部分贷款学生在还贷时存在一定的经济压力和精神压力。从研究数据来看,内陆生源学生申请助学贷款的比例远低于沿海生源。另一方面,我国目前对于助学贷款的引导和宣传还不到位,尤其是贷款条件、流程等内容不够透明,使学生对助学贷款的作用和意义认识不够,尤其是对偏远地区学生的宣讲还远远不足。

控制变量基本显著且符合预期,学历层次和户籍类型与学生综合素质成正比,家庭失业人口比重与学生综合素质成反比。这说明本科生综合素质优于高职学生,城镇学生的综合素质优于农村学生,家庭经济条件较好的学生综合素质也较高。

3.3 稳健性检验

为检验上述结论的可靠性,本文进行了稳健性分析。以Scq指标中位数为临界值将指标分为高综合素质组(Scq值大于中位数)和低综合素质组(Scq值小于等于中位数),并用虚拟变量Scq1加以表示。当观测值属于高综合素质组时,Scq1取“1”;当观测值属于低综合素质组时,Scq1取“0”。在此基础上,用Scq1变量替换Scq变量,运用Logistic模型进行回归分析,检验结果表明主要回归结果均保持不变,因此本文研究得出的结论具有较好的稳健性。

4 讨论

以上海健康医学院医疗器械学院2017—2018、2018—2019两个学年家庭经济困难学生调查数据为样本,对比分析了奖励性和助困性资助政策育人成效的差异。研究发现:(1)从总体来看,奖励性资助对学生综合素质的影响作用显著为正,助学金对学生综合素质的影响作用显著为负,助学贷款对学生综合素质的影响作用显著为正。(2)从生源地来看,奖励性资助对沿海和内陆生源学生综合素质的影响作用均显著为正;助学金对沿海生源学生综合能力的影响作用显著为负,对内陆生源学生的影响作用显著为正;助学贷款对沿海生源学生综合能力的影响作用显著为正,对内陆生源学生的影响作用不显著。

针对上述研究结论,提出以下建议:

第一,进一步加大奖励性资助力度,发挥奖励性资助的育人功效。由实证结果可知,奖励性资助能提升学生的综合素质,发挥资助育人的成效。因此,应进一步加大奖励性资助力度,实现资助育人成效的最大化。一方面政府应秉承“奖励优等、鼓励中等、刺激差等”的原则,及时、恰当地提高各类奖学金的奖金额度和获奖比例;另一方面进一步丰富奖励性资助形式,由单一的奖金奖励向奖金奖励、实践奖励等多元化奖励模式发展。可专门针对家庭经济困难学生设立特色奖学金,如自强之星、公益实践等,奖励优秀学生赴国内外交流深造、实习学习等。

第二,重点加大助学贷款在内陆地区的宣传力度。由实证结果可知,助学贷款对沿海生源学生综合素质的影响作用为正,对内陆生源学生综合素质的影响作用为正但不显著。对于内陆生源学生,发放助学贷款未能发挥资助育人作用,政策宣传普及力度不够是主要原因。因此,政府应积极下乡了解民生民情,了解助学贷款实行存在的问题。在学校层面,一方面通过专题讲座加大对助学贷款政策的宣传;另一方面可发挥朋辈间互动和口碑效应,邀请高年级申请过助学贷款的学生进行宣讲,双管齐下加大助学贷款的宣传力度。

第三,完善助学金资助体系,适当设立助学金资助门槛。由实证结果可知,助学金对沿海生源学生综合素质的影响作用显著为负,对内陆生源学生的影响作用显著为正。发放助学金未能发挥对沿海生源学生的育人功效,甚至会抑制沿海生源学生综合素质的提升,助学金的无偿性是可能的原因之一。因此,政府一方面可提高助学金发放方式的灵活性,可由以往一年分秋季学期和春季学期两次发放变为逐月发放,更好地保证受助学生在校学习、生活并帮助学生做好财务规划;另一方面在评定助学金时可参考家庭经济困难学生在上一学年的学习态度和学业情况,对于上一学年学业情况不佳、受过处分的学生予以警告,适当设立助学金发放门槛,从而实现由“输血式资助”向“造血式资助”的转变。

第四,优化多元混合资助结构,转变“一刀切”的资助模式。由实证结果可知,不同类型资助方式的育人成效存在差异,资助政策对不同生源学生的育人成效存在差异。因此,在多元混合资助模式下,应适当控制无偿性资助的力度,加大奖励性资助的力度。同时,针对不同生源学生也不可实行“一刀切”的资助政策。如在助学金方面,可结合实际在确定资助面时适当向内陆地区、贫困地区和少数民族地区倾斜等。