桉小卷蛾触角感器的超微结构

吴梅香, 张太学, 陈开端, 陈 琦

1福建农林大学闽台作物有害生物生态防控国家重点实验室, 福建 福州 350002; 2福建农林大学植物 保护学院, 福建 福州350002; 3西北农林科技大学植物保护学院, 陕西 杨凌 712100; 4福建省连江县植保植检站, 福建 连江 3505004

昆虫最为重要的感觉器官是触角,如果昆虫的触角受损或切除,将极大地影响昆虫寻找食物的能力,扰乱昆虫的交配和繁殖,干扰昆虫正常识别和定位寄主,同时在昆虫遇到敌害时将影响昆虫适时地防御与迁移。昆虫触角上分布着具有触觉、嗅觉、听觉等功能的感器。感器是昆虫体壁的一部分表皮特化而形成的,是昆虫接受外界各种信息,并且可以对周围环境中和体内的各种刺激产生反应,进行种间、种内化学交流通讯的主要器官或结构(彩万志,2011)。昆虫的觅食、交配、产卵、选择栖息产所、寻找寄主等行为大多是通过着生在触角上各种类型的感器来实现的(那杰等,2008; Skirietal.,2005)。掌握昆虫触角上感器的类型、数量和分布是探索昆虫行为内在机理的前提。触角作为鳞翅目昆虫最重要的感觉器官,在为其自身寻找生存环境以及对外界环境的各种刺激做出反应和行为方面具有重要的作用。不同的鳞翅目昆虫,其触角的构造、类型各有差异。综合分析国内外相关研究,发现鳞翅目昆虫的触角感器主要有以下几种类型:毛形感器(sensilla trichodea, ST)(邓顺等,2010; 马瑞燕和杜家纬,2000; Franketal.,2010)、鳞形感器(sensilla squamiformia, SQ)(杨慧等,2008; Ebbinghausetal.,2010; Schneider,1964)、耳形感器(sensilla auricillica, SAu)(曹春雷等,2015; 郝家胜等,2007; 李倩等,2014;王桂荣等,2002; 张蒙等,2014; 张国辉等,2014; Faucheuxetal.,2006)、刺形感器(sensilla chaetica, SCh)(胡文静等,2010; 袁向群等,2013)、腔锥形感器(sensilla coeloconica, SCo)(郭振营和王振军,2015; 尹姣等,2004; Pophof,1997)、栓锥形感器(sensilla stvloconica, SSt) (郭振营和王振军,2015)、锥形感器(sensilla basiconica, SB)(王桂荣等,2002; Maidaetal.,2005)、板形感器(sensilla placodea, SP)(Faucheux,1992)、Böhm氏鬃毛(Böhm hairs)(余海忠等,2007; Faucheux,1992)等。

桉小卷蛾StrepsicratescoriariaeOku属鳞翅目Lepidoptera卷蛾科Tortricidae桉小卷蛾属Strepsicrates,以幼虫卷叶危害桉树EucalyptusrobustaSmith、白千层MelaleucaleucadendronL.、番石榴PsidiumguajavaLinn.、莲雾Syzygiumsamarangense(Bl.) Merr. et Perry等林木和果树的嫩梢、嫩叶及果实(刘友樵,1997; 庞正轰,1992; 吴梅香等,2011)。在南方一年发生7~9代,无明显越冬现象。不同地域间桉小卷蛾发生危害程度不同(卢川川,1985; 庞正轰,2001)。目前国内外关于桉小卷蛾的报道很少,仅有少数生物学特性、化学防治等方面的研究(陈佩珍,1997; 蒋振环等,2014),未见其触角超微结构研究。本研究利用电镜扫描分析鉴定了桉小卷蛾触角感器的超微结构,比较各种感器的形态特征及分布情况,并依据雌雄触角感器的分布差异性推测其可能的生理功能,为更好地利用新的化学信息物质治理桉小卷蛾提供理论参考。

1 材料与方法

1.1 虫源选择

测试扫描的桉小卷蛾成虫采自福州市盖山镇台湾番石榴园,幼虫在养虫室内饲养,饲养条件为温度(25±1)℃,相对湿度60%~70%,用幼嫩桉树叶进行饲养直到化蛹,将雌雄蛹分开放在养虫盒内(茶花牌,18.0 cm×11.1 cm×7.0 cm)直到其羽化为止。将养虫盒放置在一起,使其相互产生性激素刺激以达到性成熟。室内观察发现,桉小卷蛾羽化之后1~2 d是雌虫性腺成熟、雄虫求偶最盛的时期,故选用羽化后2 d的未交配、健壮且触角完整的雌、雄桉小卷蛾成虫用于电镜扫描实验。

1.2 样品的制备

将挑选好的桉小卷蛾成虫放在体视显微镜下,用解剖针小心撕下完整的雌雄触角,在室温下用4%的戊二醛固定6 h左右;再用0.1 mol·L-1的磷酸缓冲液反复冲洗3次,每次10 min;接着分别用30%、50%、70%、90%、100%的乙醇进行不同浓度梯度的酒精脱水,每次脱水15 min (其中100%的酒精脱水2次);最后用乙酸异戊酯进行处理,然后放入蓝色硅胶瓶中干燥备用。将干燥好的样品用导电胶粘在装有双面胶的圆形铜板上(直径2.5 cm),用日本日立E-1010离子溅射仪进行喷金处理(电流15 mA,2 min)。喷金后,在日本日立TM-1000扫描电镜(加速电压15000 V)下采集图像,并保存图片,做好记录。根据Schneider (1964)的触角感器分类方法,分析鉴定桉小卷蛾触角中所分布的感器类型,统计整个触角不同感器的数目,并对各种感器进行初步测量分析。

2 结果与分析

2.1 桉小卷蛾触角的一般构造

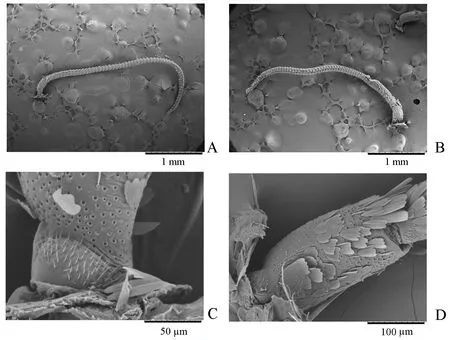

桉小卷蛾的触角由基部粗短的柄节(scape)、短小的梗节(pedicel)及系列小节组成的鞭节(flagellum)3个部分构成,整体呈线状,由基部向着端部慢慢变细。雌成虫触角长度约为3.5 mm,鞭节由大约60鞭小节组成,每一鞭小节背面都覆盖有鳞片且层层相叠。绝大多数的感器分布在触角的腹面和侧面。从触角的鞭节到基部,感觉毛逐渐变密集且变短小。柄节长约200 μm,基部斜圆锥状直径约90 μm,中段和端端圆柱状直径约120 μm。雌、雄蛾触角在外形上没有明显差异,但雄性触角略短于雌虫,长度约为3.0 mm,且鞭节近1/4处有一凹陷(图1)。

图1 桉小卷蛾触角构造Fig.1 Antennal structure of S. coriariaeA:雌蛾触角;B:雄蛾触角;C:柄节基部;D:柄节。A: Antenna of female; B: Antenna of male; C: Base of scape; D: Scape.

2.2 触角感器的形态、种类及分布类型

根据电镜扫描图片,结合相关文献资料的分析整理与对照,鉴定出桉小卷蛾的触角上具有7种感器。

2.2.1 鳞形感器 桉小卷蛾触角上的鳞形感器有2种类型(SQ1和SQ2)。SQ1型的鳞形感器与触角表面覆被的鳞片外形相似,均为基部偏窄,端部较宽;但该类型的鳞形感器数量不多,较窄且着生在臼状窝中,主要分布在触角鞭节表面,更为靠近普通鳞片处或位于普通鳞片的下部,其长度一般在15 μm左右,最宽处接近4.0 μm(图2A,图2B)。SQ2型的鳞形感器基部较细,着生在臼状窝内,中间部分较宽,表面竖条纹明显,长度50 μm左右,中部宽约3.5 μm,主要分布在触角柄节上,且雌蛾数量明显多于雄蛾(图2C,图2D)。

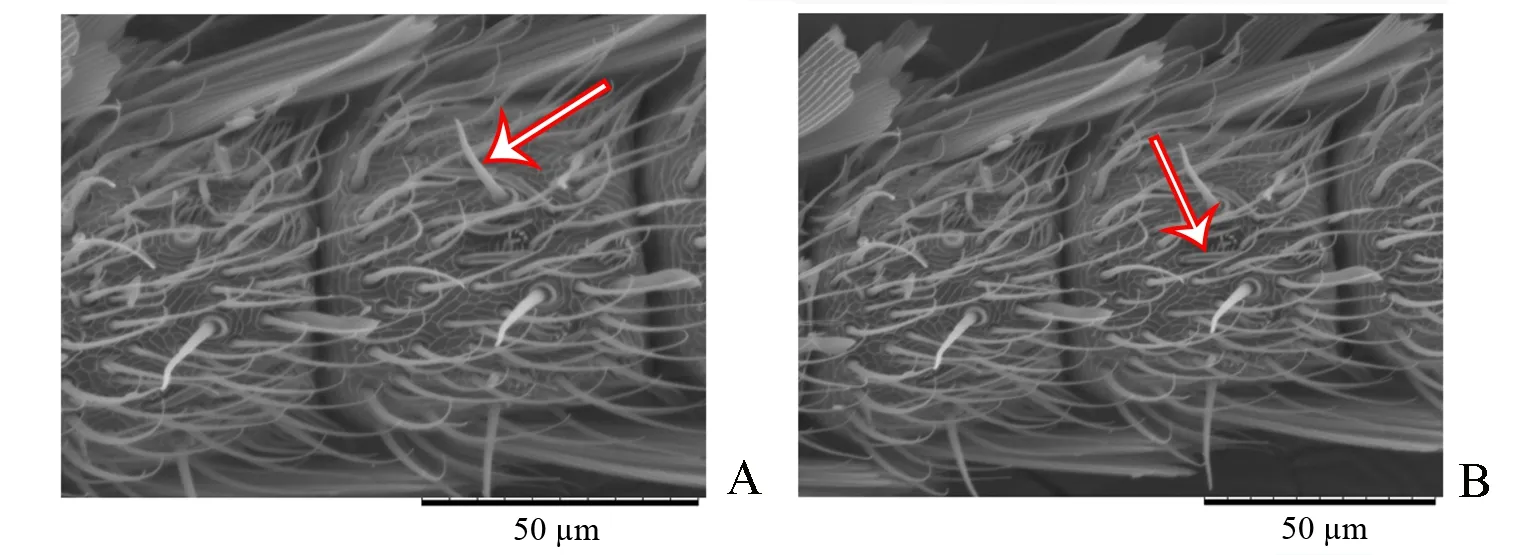

2.2.2 毛形感器 毛形感器在桉小卷蛾触角鞭节的腹面和侧面分布且数量占明显优势。该类感器着生位置处凹陷且呈臼窝状。毛形感器分为2种形态,一种较细长,呈50°~ 80°角生长,且径直前伸或匍匐于触角的表面,排列规整;另一种近端部呈弧形,形态呈钩状或钝圆状(图3)。

桉小卷蛾成虫触角上的毛形感器也表现为2种类型,分别为长直毛形感器(ST1)、长曲毛形感器(ST2)(图4)。其中,长直毛形感器与触角所呈角度小于90°,且感器末端不弯曲略尖,朝向触角的末端,其长度为30.0~50.0 μm,基部直径约2.0~3.5 μm,多见于触角鞭节的分枝顶部腹面;另一种长曲毛形感器的长度略长于长直毛形感器,其长度为38.0~52.0 μm,主要着生在触角鞭节的腹面和2个侧面,感器中段弯曲呈弧状。目前的研究已证实毛形感器是鳞翅目昆虫感受性信息素的主要器官。

图2 鳞形感器Fig.2 Sensilla squamiformia (SQ)A:雄虫触角鞭节中部;B:雌虫触角鞭节端部;C:雄虫触角柄节;D:雌虫触角柄节。A: Middle of flagellum(male); B: End of flagellum(femal); C: Scape of male antenna; D: Scape of female antenna.

图3 触角鞭节中部的毛形感器 图4 触角鞭节上的2种毛形感器

2.2.3 锥形感器 锥形感器主要分布在触角的腹面和主轴的表面,直立或微弯曲,几近垂直于触角表面,着生在臼状窝中,基部较粗大,顶端圆钝且有锥形的小突起,长度约150 μm,基部直径为2.0~3.0 μm(图5A)。

2.2.4 耳形感器 桉小卷蛾的耳形感器位于触角各鞭节的背面和腹面,分布在节与节之间靠近内侧鳞片处,外形类似禾本科植物的心叶,基部表面凹陷,并从基部向前弯曲。基部陷于臼状窝内,端部较宽大呈喇叭状,整体呈牛耳状(图5B)。一般雄桉小卷蛾的该种感器多于雌蛾,雄蛾触角上耳形感器每节2~3个并排生长在一起,而雌蛾触角上的耳形感器往往单个着生。雄蛾与雌蛾的长度也有差异:雄蛾17~20 μm,基部直径2~3 μm;雌蛾16~18 μm,基部直径1~2 μm。一般认为耳形感器是鳞翅目昆虫的嗅觉器官,可以感受植物挥发出的化合物的刺激;但也有学者研究证实鳞翅目昆虫的耳形感器可以对异性产生的性信息素作出反应。

2.2.5 腔锥形感器 腔锥形感器是桉小卷蛾触角表皮下陷而形成的一个浅圆形空腔,中央着生有感觉锥。雌性桉小卷蛾触角上的腔锥形感器主要集中在触角鞭节的端部,并沿其分支方向呈现线性排列,外形像一朵菊花。该类感觉器直径11.0~30.0 μm,其圆腔四周围分布着3~9根不等的环毛,中间的感觉锥可见或不可见。雄蛾触角上的腔锥形感器较雌蛾的要小,且大小基本一致,直径7.4~10.0 μm,环毛5~7根,着生在触角鞭节背面顶端3~4个分支的上部,每个分支上有3~4个(图6)。研究表明,鳞翅目昆虫的腔锥形感器具有感受湿度、水蒸气和二氧化碳的作用,桉小卷蛾的腔锥感器是否具有类似的作用还有待于后续的研究证实。

图5 触角鞭节上的锥形感器(A)和耳形感器(B)Fig.5 Sensilla basiconica (SB)(A) and sensilla auricillica (SAu)(B) of flagellum

图6 触角鞭节端部的腔锥形感器Fig.6 Sensilla basiconica (SB) of flagellumA:雌虫触角;B:雄虫触角。A: Female antenna; B: Male antenna.

2.2.6 刺形感器 刺形感器细长如刺,刚直挺立,较毛形感器粗壮,基部直径2.1~2.3 μm,长度变化较大,基部有一向上隆起的臼状窝,分布于触角鞭节的腹面(图7)。

2.2.7 Böhm氏鬃毛 桉小卷蛾的Böhm氏鬃毛常成簇状分布于柄节基部和梗节基部,与刺形感器相比更短更尖,表面光滑无孔,且绝大部分垂直于触角表面生长。大部分鳞翅目昆虫都具有Böhm氏鬃毛,经研究分析认为是本体机械感器。桉小卷蛾柄节基部有大量Böhm氏鬃毛(图8)。

图7 触角鞭节上的刺形感器 图8 触角柄节基部的Böhm氏鬃毛

3 小结与讨论

鳞翅目昆虫触角感器的种类目前已报道有十多种,本研究通过超微结构扫描,观察了桉小卷蛾的触角及其感器种类、形态与分布发现触角鞭节上的感器种类和数量多于触角的梗节和柄节。实验中共观察到7种感器,大部分感器的形态、结构与其他鳞翅目蛾类昆虫相似。研究发现,桉小卷蛾触角上也存在着毛形感器及耳形感器,二者的形态大体上与柑橘褐带长卷蛾AdoxophyescyrtosemaMeyrick、分月扇舟蛾Closteraanastomosis(L.)等触角上的相似;腔锥形感器第1种类型与棉铃虫Helicoverpaarmigera(Hübner)(王桂荣等,2002)、梨小食心虫GrapholitamolestaBusck触角上的相似(张国辉等,2014)。另外,桉小卷蛾触角上的刺形感器和笋秀夜蛾Apameaapameoides(Draudt)触角上刺形感器的分布规律一致,但形态特征又有细微差别。

在饲养桉小卷蛾过程中发现,该虫可取食桉树、番石榴和莲雾的叶片,同时都可在这3种寄主植物上产卵。而3种寄主植物均属于桃金娘科植物,桉小卷蛾选择它们作为食物和产卵的场所,可能与其触角上的感器能感受该科植物挥发出的特殊气味有关。桉小卷蛾的生长发育、产卵是否在3种寄主植物上具有差异性,及其与触角感器感知能力的关系,还需进一步研究。

本次实验通过电镜扫描对桉小卷蛾触角的形态、结构及感器种类、分布等进行观察,发现桉小卷蛾在触角各处均有不同类型的感器分布,且一些感器的数量较大,可能在感受外界刺激的过程中发挥着至关重要的作用。建议下一步可应用气相-触角电位联用技术GC-EAD和触角电位EGA等技术进一步解释触角感受器的功能。