徐芑南:海底深潜“领航人”

吴章科

徐芑南,深潜器技术专家。

1936年3月生,浙江宁波人。1958年毕业于上海交通大学造船系,2013年当选中国工程院院士。我国深潜技术的开拓者,现任中国船舶重工集团公司第702研究所研究员。2002年起,担任7000米载人潜水器“蛟龙号”总设计师。获国家科技进步一、二等奖,中国科学院科技进步特等奖,中国造船工程学会科技进步特等奖,上海市科技进步一等奖,中国船舶总公司科技进步一、二等奖等十余项奖励。同时获得江苏省科学技术突出贡献奖、上海市科技功臣、光华科技一等奖、何梁何利科技进步奖、全国五一劳动奖章等荣誉。

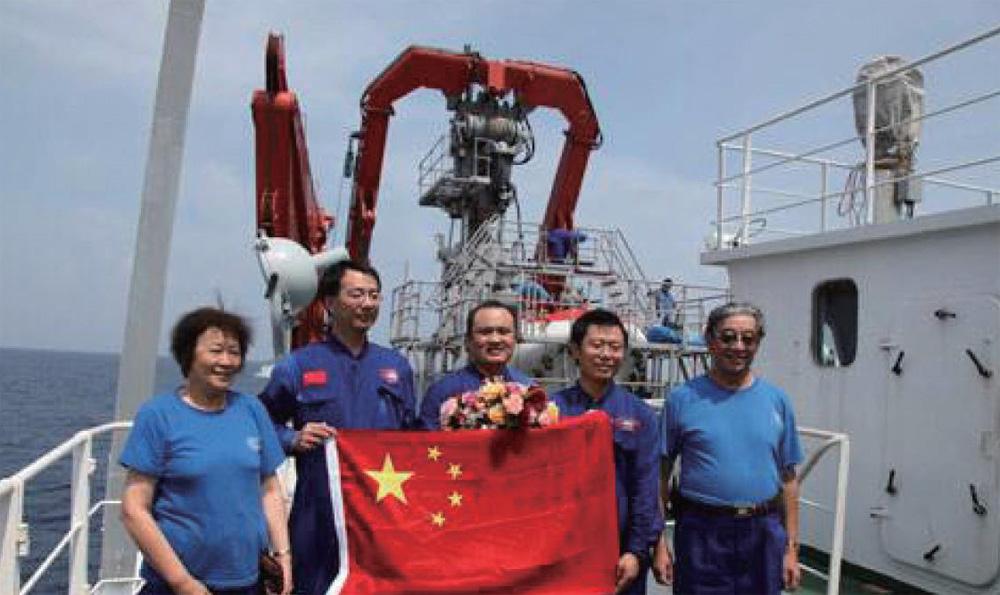

2012年6月24日,是一个永载史册的日子。中国“蛟龙号”7000米海试成功,“蛟龙号”3名潜航员与“天宫一号”3名航天员成功实现“海天对话”。喜讯传来,举国欢腾,有位老人却禁不住热泪盈眶。他就是徐芑南,中国工程院院士、“蛟龙号”总设计师。作为我国深潜技术的开拓者,他用一辈子的辛勤耕耘、执着奉献,实现了中華民族在深潜技术领域的奋力赶超。

为国曼命,抱病出征

1958年,徐芑南从上海交通大学造船系毕业,来到中船重工集团702所开始了潜艇结构的研究工作,从此他的一生都交给了国防和海洋潜水事业。在702所,徐芑南主持与创建了我国最大深海模拟试验设备群和潜水器耐压壳稳性试验研究技术。20世纪80年代起,徐芑南积极投身海洋装备的研制工作,先后担任了4项水下潜器的总设计师。他创造性地研制了多型载人潜器和水下机器人,潜器工作深度由300米、600米、1000米发展到6000米;其类型有载人、无人、有缆、无缆;其控制方式由载人手控、带缆遥控发展到无缆智能控制。几乎所有种类的潜水器,他都做过。

2002年,随着对载人深潜器应用需求越来越迫切,国家正式启动了7000米深海载人潜水器研发项目。当时,我国的深潜技术与国际上还存在明显差距。谁能挑起这副重担?在挑选总设计师时,几乎所有的业内人士都将目光投向了徐芑南。作为我国深潜技术的开拓者和业内公认的载人深潜领航人,徐芑南确实是总设计师的不二人选。但此时,徐芑南已经从中船重工702所退休6年了,正偕老伴在大洋彼岸的美国,与儿孙共享天伦之乐。而他自己还患有高血压、心脏病等多种疾病,一只眼睛几乎仅存光感……面对祖国的召唤,为了能够看到中国人独立自主研制的大深度载人潜水器在深海遨游,徐芑南毅然放弃在美国颐养天年的生活,带着老伴回到祖国,一肩挑起了我国7000米载人深海潜水器的攻关重任。

此后,徐芑南夫妇把家安在了702所招待所,在这里一住就是10年,开始为梦想发起新的冲锋。他说,“九天揽月,五洋捉鳖”是中华民族的梦想,现在7000米载人深海潜水器项目立项了,国家有需要,自己必须为此贡献力量。

凝聚团队,实现跨越

接过“蛟龙号”总设计师的这副担子,摆在徐芑南面前的是数不清的挑战。“蛟龙号”立项之前,我国研制过的最深潜水器只有600米。从600米到7000米,是非常大的技术跨越,深度每增加100米,海水的压力就会增加10个大气压,难度可想而知。徐芑南深知这副担子的沉重。“以前我国没有经验做这么大潜深的载人潜器,所以必须一步一个脚印地提高自己。”徐芑南充分运用自己的丰富经验,着眼全局、统筹谋划,严格遵循“理论计算、仿真分析、技术攻关、样机试验、实物考核”的研制程序,确保“下得去,能作业;上得来,保安全”的总体设计理念得到充分落实。

作为一项大的系统工程,“蛟龙号”涉及耐压结构和密封技术设计、高比强度合金材料的加工成形技术、航行性能优化、水下定位、水下通信、自动控制、应急安全保障等多个领域的前沿技术,需要联合国内上百家科研机构集智攻关。“人人都是主角,人人又都是其他人的配角。大家要相互补台,互不拆台。”这是徐芑南对项目研究人员的要求。为了统筹好“蛟龙号”本体12个分系统工作,他将每一个分系统的“任务输入、成果输出、约束和支撑条件”,按照研发内容、进度和经费,制成表格,按表工作,提高了各分系统之间和整个系统的协同攻关效率,也有利于研制进程中的质量管控。

2009年,“蛟龙号”第一次海试,声学系统就碰到了问题,徐芑南让所有人一起帮忙解决问题。大家分头行动、共同查找原因,后来发现首先须克服的是母船噪声的影响,仅一周工夫,就把问题解决了。“团队中每个人的岗位都很重要。要确保潜水器在7000米深的海底滴水不渗,每一颗小小的螺丝帽都要拧好,否则后果不堪设想。因此团队精神非常关键。”徐芑南说。正是靠着团队的力量,我国载人潜水器的海试一年一个新深度,1000米、3000米、5000米、7000米,每一次下潜,都为“蛟龙号”带来一场技术改进,一个个关键难点,都被徐芑南的团队一一破解,“蛟龙号”一次次向着极限深海挺进,把我国海洋科技创新能力提升到了一个新的高度。

心中“无我”,唯有“深潜”

“在他的心里,除了潜水器,还是潜水器,唯独没有他自己。”徐芑南的夫人方之芬说,不管人有多累,只要一提到潜水器,徐芑南的精神头儿就会立刻旺盛起来,只要一投入到科研工作中,徐芑南就有浑身使不完的劲。

作为总设计师,徐芑南不仅带领科技人员开展技术攻关,而且不顾年龄和身体的限制,坚持亲自验证自己的科研成果。2009年“蛟龙号”第一次海试,尽管已经年逾七旬,徐芑南还是坚持和大家一同登上母船。有人担心他的身体吃不消,劝他留在陆基保障中心,但他说:“第一次海试,作为总设计师哪有不去的道理。”上船的时候,他随身携带着药品和氧气机、血压计等医疗器械,花花绿绿地装满了一个拉杆箱。当时,船刚一离开长江口就遇上超强台风“莫尼克”。巨大风浪中,4500多吨的“向阳红09号”船一会儿被抛上浪尖,一会儿跌入波谷,海试团队的16位年轻骨干有11位都出现严重的晕船症状。“晕船也照样要工作!”徐芑南不顾风浪颠簸,始终坚守在岗位一线。在他的带领下,大家齐心协力克服了海上一切困难,及时做到有关设备的改进、完善。在2个多月的海试中,除了因病不得不上岸休息了10天,剩下的时间,徐芑南都和年轻人一起,坚守在船上。

海试现场,处处活跃着徐芑南的身影。检查设备、交流技术问题、推敲下潜步骤等,他不放过任何可能出现的隐患。每次潜器下水,他都是一连几个小时值守在水面控制室里,不放过水声通信传回来的每一个语音。徐芑南的工作作风和工作热情,深深感染了在场的所有人。后续的5000米级和7000米级海试,由于试验海区较远,徐芑南不能亲临现场,但他一直坚守在海试陆基保障中心,第一时间了解海试情况,并给出相应的技术指导。由于时差因素,海试常常在半夜或凌晨进行,但无论是什么时段,徐芑南都坚持靠前指挥,从未缺席。

徐芑南格外注重对年轻人的培养。平日里,他一有时间就和团队中的年轻人坐在一起探讨,将自己的经验毫无保留地传授给大家。他说:“总设计师首先的工作是做好顶层设计,但更重要的是在实战中带出一支年轻队伍。”正是凭借这样的理念,在“蛟龙号”的科研团队中,担纲12个分系统副主任以上的设计师,平均年龄只有三十来岁。在徐芑南的带领下,“蛟龙号”团队十年磨一剑,实现了中国大深度载人潜器的“从无到有”,从浅蓝走向深蓝,缔造了中国载人深潜的辉煌篇章。

(责任编辑:赵梦祺责任校对:白玉磊)