海上油田稀疏井网辫状河薄泥砾隔夹层预测方法*

冯 鑫 孟 鹏 郭敬民 李 博 赵澄圣 熊 聪

(1.中海石油(中国)有限公司天津分公司 天津 300459; 2.武汉时代地智科技股份有限公司 湖北武汉 430000)

渤海A油田位于渤海西部海域,构造上位于渤海湾盆地埕宁隆起区沙垒田凸起东块东部。油田主力含油层段之一为馆陶组,辫状河沉积,发育大型河道,纵向上多期辫状河道相互切叠、横向上辫状河道频繁迁移,呈“砂包泥”特征、薄隔夹层较为发育。馆陶组三油组(NgⅢ油组)主要为底水油藏,截至目前该油组综合含水94.0%,采出程度12.0%,受到砂体叠置关系和隔夹层分布模式复杂等因素的影响,生产矛盾突出,开发上表现为天然能量充足、压力下降幅度小,含水上升速度快和水平井间产量相差较大的生产特征。通过调研类比分析、岩心识别,结合自然伽马、深浅侧向和声波时差等测井曲线特征,以及油藏动态等资料综合分析表明,研究区NgⅢ油组下部沉积了一套相对稳定的泥砾沉积物;该泥砾隔夹层纵向上厚度较薄(多井统计分析其厚度在0~3 m),横向上全区相对稳定,可对比性较强;其成因主要是河道在迁移改道过程中,侵蚀了前期沉积的泛滥平原泥,形成了滞留泥砾沉积物,与河道滞留砾石共同组成了NgⅢ油组内相对稳定的薄泥砾隔层,在局部侵蚀较严重的区域,形成了优势渗流通道。

为了进一步分析薄泥砾隔夹层对动态开发的影响规律,急需开展隔夹层的空间预测。目前应用较为广泛且适用性较好的一种方法是高分辨率地质统计学反演。Bill Lin Ville[1]等人较早在国际上综合利用岩心、测井等资料进行地质统计学综合分析隔夹层特征,林承焰等[2]在国内较早应用了地质统计学方法进行砂砾岩隔夹层预测;通过近十年国内外学者大量的应用研究[3-6],地质统计学方法在隔夹层预测领域取得了较好的效果。但传统的地质统计学反演主要统计岩心、测井等先验信息来计算统计学特征参数,对于陆上密井网油气田有较好的适用性,而对于海上油气田,井网稀疏、统计样本空间不足,同时辫状河河道频繁摆动,砂体相变快,统计学参数组合与真实特征值往往存在严重的偏差;且受到测井资料品质、地震振幅多解性等因素的影响,预测成果往往与实际生产动态存在比较突出的矛盾;因此在海上辫状河薄隔夹层预测中直接应用常规的地质统计学反演方法就存在极大的不确定性。结合渤海A油田NgⅢ油组的地质、地球物理和油藏等特点,提出了一种稀疏井网辫状河薄隔夹层预测新方法。

1 方法的提出

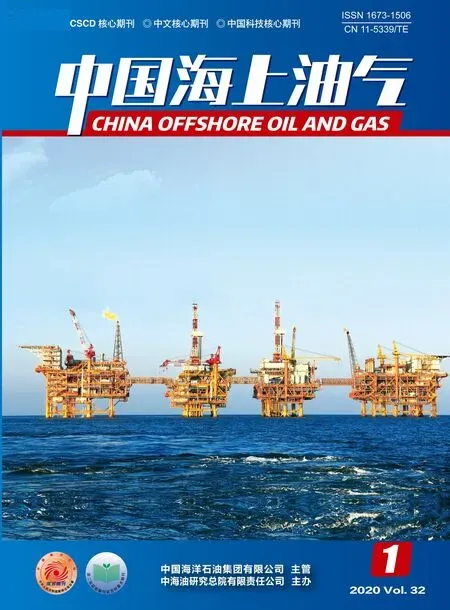

结合渤海A油田NgⅢ油组的地质、地球物理和油藏等特点,提出了一种对稀疏井网辫状河薄隔夹层预测具有一定先进性和适用性的方法,该方法在前期地质综合认识的基础上,分预测前、预测中、预测后3个阶段来开展研究(图1)。

1)预测前综合多学科信息丰富统计样本空间。在传统岩心、测井等先验信息统计的基础上,通过岩石物理分析、地震正演等多学科信息来进一步丰富统计样本空间,从而提高初始参数选取的准确性。

2)预测中细化参数选取过程。在预测过程中,可以通过前期沉积微相、定量经验公式等成果来指导纵横向变程、砂泥比等关键统计学参数优选,从而有效降低由于参数选取偏差而导致的预测成果的不确定性。

图1 海上油田稀疏井网辫状河薄隔夹层预测方法流程Fig.1 Prediction method flow of thin interbed in braided river with sparse well pattern in offshore oilfield

3)预测后引入油藏信息验证并通过迭代反演优化预测成果。传统的地质统计学反演预测成果在实际应用过程中往往与生产动态等信息存在比较突出的矛盾,为了有效地解决这一矛盾,提出引入部分油藏数据来验证预测成果,动静分析进行反演迭代优化预测成果,从而提高预测成果的可靠性和适用性。

2 关键技术环节

本文方法有4个关键技术环节:①预测前通过岩石物理分析确定敏感弹性属性并优选纵向变程;②基于迭代地震正演分析薄泥砾隔夹层大致规模和概率密度函数(PDF);③预测中将今论古结合定量经验公式优选横向变程和砂泥比;④预测后根据生产动态等信息优化预测成果;从丰富先验信息到迭代优化反演,从局部到全面确定统计学引擎中的各个关键参数,从而有效地改善其预测成果的可靠性和准确性。

2.1 岩石物理分析泥砾隔夹层弹性特征

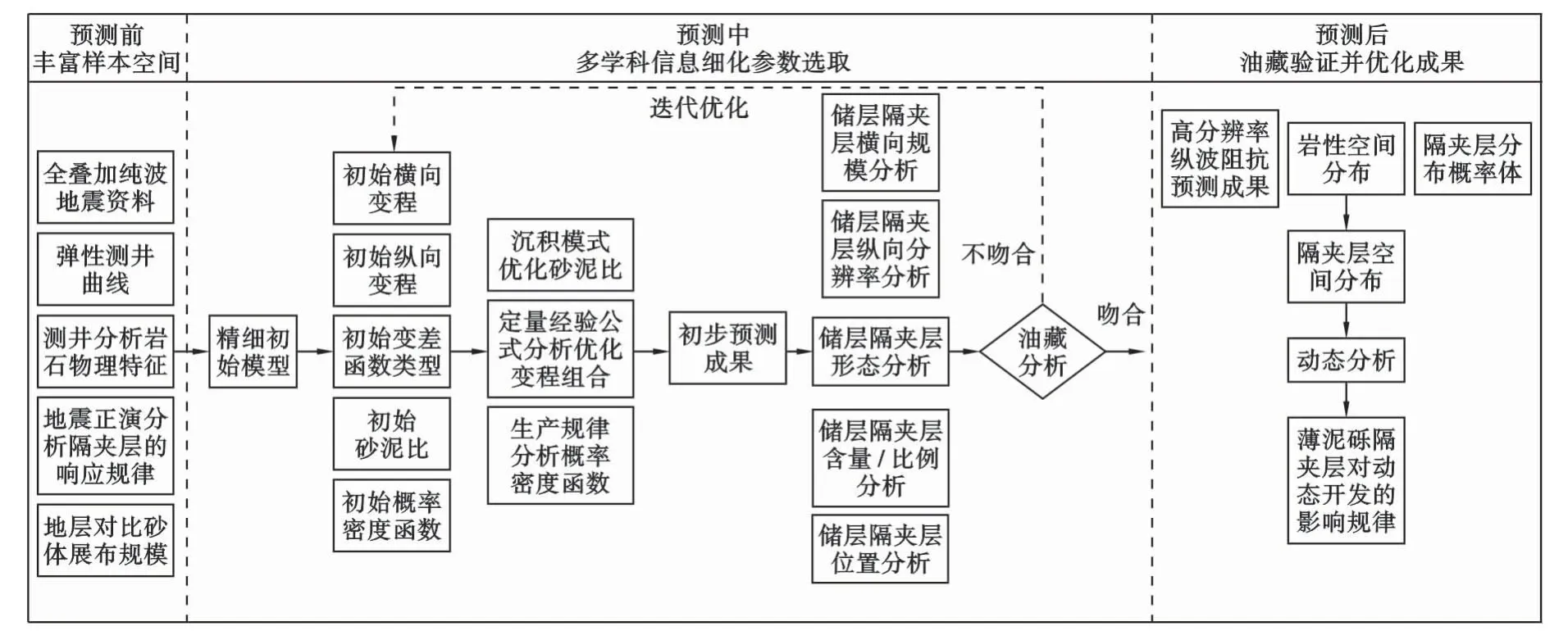

在联合应用井震资料之前,需要重点开展测井岩石物理研究,分析渤海A油田储层隔夹层的测井弹性响应规律。薄泥砾隔夹层在测井上表现为高伽马、中高电阻测井响应特征、并伴随着明显的中子密度交会,从评价井M井测井曲线图纵波阻抗曲线(图2)可以看出,在NgⅢ段储层内部,稳定泥砾岩隔夹层表现为较明显的相对高纵波阻抗响应特征,物性和泥质隔夹层为次高纵波阻抗响应,孔隙砂体整体为低纵波阻抗响应特征,不同类型的储层隔夹层纵波阻抗响应特征差异较明显,为叠后地震预测的可行性奠定了岩石物理基础。

多井统计分析表明该薄泥砾隔夹层厚度在0~3 m(特征M井厚度约为2 m),根据井点泥砾隔夹层平均层速度,等效时间厚度约1~2 ms,初步优选统计学纵向变程为1 ms。

图2 渤海A油田M井岩石物理特征曲线Fig.2 Petrophysical characteristic curve of Well M in Bohai A oilfield

2.2 地震正演总结泥砾隔夹层分布规律

为了更好地开展泥砾隔夹层的空间预测,在隔夹层预测之前,根据目的层井点测井曲线特征值和追踪的泥砾岩顶面构造模型,设计不同的地质模型,应用实际井旁道振幅相位子波,进行褶积方程正演,对正演地震与实测地震作对比分析,归纳总结区域相对稳定泥砾隔夹层的地震响应规律,并不断地迭代优化正演模型,初步分析关键井区泥砾隔夹层的展布形态与分布模式[7]。

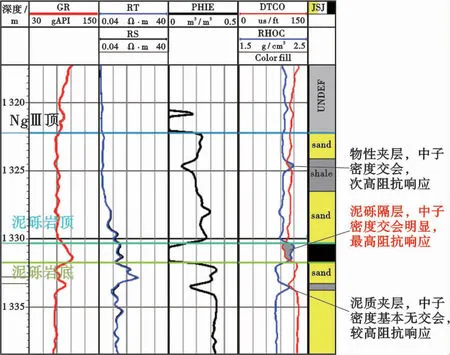

在井震结合追踪的泥砾隔夹层顶面构造层位的基础上,设计正演模型A(图3)(根据钻遇泥砾隔夹层的井厚度统计,取统计最大值3 m和井点特征阻抗值,设计稳定厚度为3 m的地质模型,见图3a);正演结果显示,除井点A附近之外,井区之外正演地震的反射振幅强度和横向连续性均在不同程度上强于实际地震,说明泥砾岩隔夹层在空间上厚度是渐变的且在大部分空间区域厚度可能与3 m厚度差别较大。

图3 地震正演模型A:稳定厚度的泥砾隔夹层正演成果Fig.3 Seismic forward model A:forward results of mud gravel interbed with stable thickness

基于模型A正演成果认识,设计正演模型B(图4)(实钻井多井插值模型,厚度1~3 m),相比于模型A,模型B正演地震(图4b)与实际地震相关性明显提高,但井间局部振幅强度和横向连续性特征与实际地震还有一定差异,据此进一步调整地质模型进行褶积方程正演并迭代优化。

多轮迭代得到模型N(图5)(整体连续,横向厚度渐变,局部不发育),并将正演结果与实际地震进行误差分析,相关性达到了80%以上,较准确地模拟了该剖面上泥砾隔夹层的空间分布。

图4 地震正演模型B:厚度渐变的泥砾隔夹层正演成果Fig.4 Seismic forward model B:forward results of mud gravel interbed with gradual thickness

图5 地震正演模型N:局部渗流的泥砾隔夹层正演成果Fig.5 Seismic forward model N:forward results of mud gravel interbed with local seepage

多个地震模型综合分析表明:①NgⅢ段地震反射振幅强度在很大程度上受到泥砾隔夹层厚度的影响,当厚度越大时,地震反射振幅越强,横向厚度变化越小时,地震反射连续性越好;②NgⅢ油组辫状河泥砾隔层在空间上相对稳定,但局部受到较严重的河道侵蚀,滞留泥砾较少,形成了优势的渗流通道;③根据地震正演隔夹层的横向相变幅度,结合岩石物理分析成果,初步确定了薄泥砾隔夹层纵波阻抗属性的期望和标准偏差,从而确定了统计学预测的关键参数之一——PDF(概率密度函数)。

2.3 定量经验公式分析辫状河泥砾隔夹层规模

在经典的地质研究工作中,“将今论古”是一种有广泛适用性和良好应用效果的技术方法[8]。其中关于河流的定量规模,国内外相关学者利用卫星地图在曲流河和辫状河现代沉积中做了大量细致且深入的研究,结合实钻井资料,总结了各区域有良好针对性和适用性的定量经验公式[9-13],较为准确地描述了不同区域、不同类型河道的沉积单元之间的定量关系。

根据渤海A油田NgⅢ油组的地质特点、井点钻遇的河道满岸深度和地震平面属性图估算的河道宽度等数据进行统计分析,结合区域前期构型研究成果,通过一系列关键井进行误差分析和迭代优化,得到了对本区储层隔夹层研究有重要指导意义的定量经验公式和心滩等构型单位的定量规模(表1):

表1 渤海A油田N gⅢ油组心滩定量规模统计表Table1 Q uantitative scale statistics of the core beach of N gⅢoil formation in Bohai A oilfield

式(1~3)中:Wb为单一心滩宽度,m;hc为心滩坝厚度,m;Lb为单一心滩长度,m;Wc为辫状河河道宽度,m。

井点实钻数据统计分析表明,随着基准面缓慢上升,NgⅢ油组各小层砂地比逐渐降低,单一河道满岸深度在3.4~5.8 m,单一河道宽度在65~137.4 m,河道长宽比在4.22~4.33,河道心滩宽度和心滩坝厚度、单一心滩长度与单一心滩宽度、辫状河道宽度和单一心滩宽度定量关系与数据的相关性达到了0.91以上,通过后续调整井钻遇的心滩厚度和水平井水平段钻遇心滩横向展布大小的验证,定量经验公式计算结果与实际地层误差在20%以内。据此,根据统计的定量经验公式,在传统井震信息统计的基础上,结合沉积模式、井点岩心相、测井相等先验信息,有效地将定量化地质信息融入到了统计学引擎之中,确定了河道的宽度为450~950 m,并初步优选滞留薄泥砾隔夹层的统计学函数类型为99%指数+1%块金值,横向变程为1 800 m×450 m(参考心滩统计数据,河道长度与宽度比取4∶1)。

2.4 引入部分油藏动态数据来指导统计学预测过程

由于未充分考虑测井标准化、地震噪音等因素的影响,在运用预测成果进行数值模拟时往往难以取得较好的历史拟合效果,更会为后期的井位部署引入不确定性,故而提出引入部分生产动态信息来指导参数最终的精细调整。

其实现过程主要是将不同统计学参数组合得到的统计学成果(SMG网格),通过网格转换到静态地质模型和动态油藏数值模型中(CPG网格),分析单井的油藏历史拟合情况,并将数值拟合情况反馈给反演引擎,迭代进行历史拟合和反演参数更新,从而更合理、更有针对性地指导统计学参数组合的精细调整。

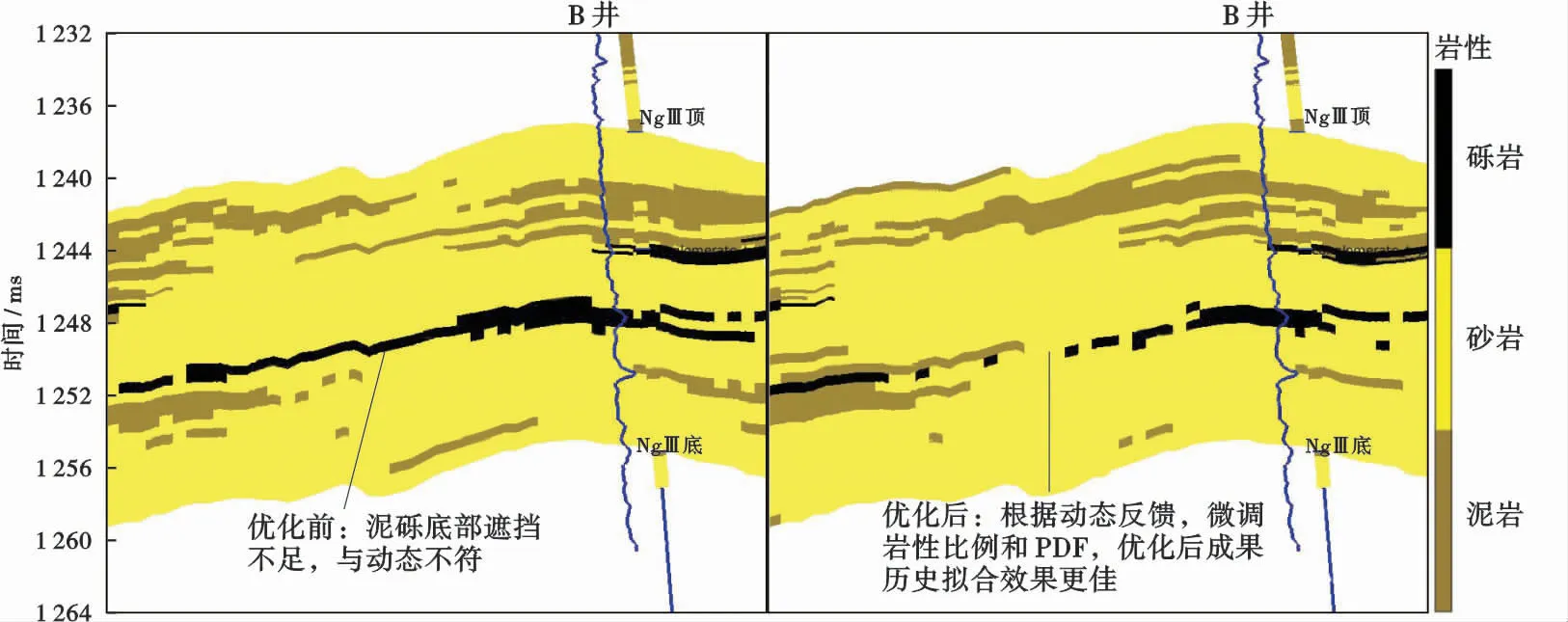

图6为过B井NgⅢ油组2套不同参数(岩性比例+PDF函数)组合条件下的反演对比剖面图,该井在生产动态上表现为初期不含水,后期含水缓慢上升特征,表明储层下部的泥砾隔夹层规模相对较大,在开发前期对水体有明显遮挡。根据生产反馈信息,适当优化岩性比例和PDF(概率密度函数),并更新油藏属性模型,有效地提高了历史拟合的吻合度(图7)。

图6 根据历史拟合情况优化统计学参数成果对比剖面Fig.6 Optimization of statistical parameter results comparison profile based on historical fitting

图7 引入部分油藏动态数据前后A39H井、A12H1井含水历史拟合曲线图Fig.7 Matching curves of water cut history of Well A39H and A12H1 before and after using some reservoir dynamic data

3 应用效果

3.1 空间展布

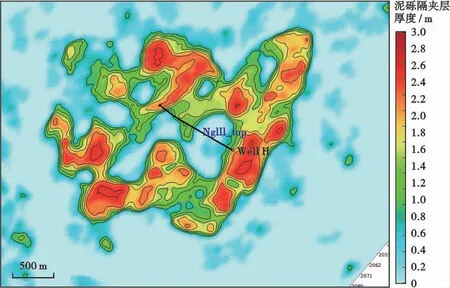

在经验公式、部分油藏动态等多学科先验信息的指导下,不断优化地质统计学参数组合,得到了渤海A油田辫状河薄泥砾隔夹层空间展布形态。

图8为渤海A油田泥砾概率剖面图,红色部分为泥砾岩隔夹层,其在空间上相对连续,横向厚度变化较快,但局部厚度较薄甚至不发育,在动态上形成了优势的渗流通道,而隔夹层发育相当稳定的区域则对底水锥进形成了良好的遮挡条件,这些区域的水平井在开发过程中往往有一定时间的无水采油期,并且后期常常伴随着含水缓慢上升的特征。

图8 渤海A油田泥砾概率剖面图Fig.8 Probability profile of mud gravel in Bohai A oilfield

3.2 分布模式

根据井点统计的隔夹层厚度,优选统计学预测隔夹层岩性概率截止值,提取得到了对渤海A油田NgⅢ油组油藏动态有明显控制因素的泥砾岩隔夹层的空间分布,将其与现有37口水平井生产动态进行比对,与已开发生产井吻合度达到86%,尤其是对一些生产矛盾比较突出的、低含水低液量生产井的隔夹层分布模式进行了系统分析,认为本区薄泥砾隔夹层的分布模式主要有以下2种:

1)水平段底部整体隔夹层局部厚度较薄,形成优势渗流通道。如图9所示,典型井H井油藏动态表现为高水高液量。通过多学科先验信息的地质统计学预测成果分析,可以较清楚地看到该井水平段底部前期沉积泛滥平原泥受到后期河道侵蚀较严重,剩余厚度较薄,底水得以快速突破泥砾隔夹层的纵向遮挡,形成了优势渗流通道。

2)水平井底部泥砾隔夹层沉积相对连续,并伴随一定的侧向夹层分布,形成良好的遮挡条件。如图10所示,典型井M井目的层底部发育相对连续的泥砾隔夹层,且其侧面夹层的发育规律也较广,底部泥砾隔层和侧向泥质物性夹层形成多重遮挡,从而形成了良好的渗流屏障,造成了生产动态上的低含水低液量的特征。

多口水平井综合分析表明,当泥砾隔夹层平面分布范围越广,厚度越厚时,其对底水锥进的遮挡作用越明显。同时,生产上表现为低液量低含水的开发井往往还伴随着一定范围的由泛滥平面泥、废弃河道等形成的侧向泥质遮挡,而局部泥砾不发育的区域则极易形成优势的渗流通道。总之,泥砾岩隔夹层的分布范围、厚度以及侧向遮挡的强度共同组成了本区的剩余油和水体渗流的主要控制因素。

图9 渤海A油田H井附近泥砾岩隔夹层平面时间厚度图Fig.9 Plan time thickness of shale interbed near Well H in Bohai A oilfield

4 结论

1)针对渤海A油田稀疏井网的辫状河薄泥砾隔夹层,从岩石物理和地震正演出发初步确定了区域辫状河隔夹层的响应特征和分布规律,根据定量经验公式进一步分析了本地区辫状河储层隔夹层的展布规模。同时,通过引入部分生产动态数据到反演引擎,较为有效地解决了传统统计学预测成果历史拟合效果差、后验矛盾突出的难题,最终的定量预测成果不仅在细节上能够满足地震和测井响应特征,宏观上更符合沉积规律和地质特征。

2)渤海A油田37口后验开发井统计分析表明,历史拟合良好(相关性80%以上)及以上的井数达到了86%,较前期预测成果的历史拟合吻合度提高了大约15%,有效合理地解释了前期多口井生产开发中的矛盾,并进一步总结了薄泥砾隔夹层对于动态开发的影响规律,为油田后续调整挖潜方向提供了重要的技术支撑。

图10 渤海A油田M井附近泥砾岩隔夹层平面时间厚度图Fig.10 Plan time thickness of shale interbed near Well M in Bohai A oilfield

——以渤海湾盆地L 油田馆陶组为例

——以N油田为例

——以渤海A 油藏为例

——以鄂尔多斯盆地苏里格气田为例