高价彩礼对农村家庭消费的挤出效应

柳清瑞 刘淑娜

摘 要:在社会经济发展过程中,农村家庭普遍存在消费增长变化迟缓的消费粘性。它与消费理论中的习惯形成消费粘性不同,是指农村家庭消费未随收入增长同步变化而表现出的消费粘性,即农村家庭消费率增长率始终围绕零值上下波动。根据农村家庭消费的扩展OLG模型,并利用中国家庭追踪调查(CFPS)数据对高价彩礼对农村家庭消费的影响进行实证分析。實证结果表明:1)高价彩礼对农村家庭消费存在显著的挤出效应,抑制了收入增长对消费的促进作用,从而形成了消费粘性;2)根据贝克尔时间偏好理论,男孩偏好或者育有男孩的家庭面临高价彩礼的冲击,不得不减少当期消费,从而强化了消费粘性;3)高价彩礼严重影响了农村家庭消费结构升级,也进一步强化了消费粘性。进一步实证检验发现,婚姻挤压、城镇化过程中的婚姻观念转变和女性就业异质性是农村高价彩礼的成因,并形成了影响消费粘性的传导机制。在理论与实证基础上,对抑制高价彩礼和促进农村消费增长的相关公共政策选择进行了讨论。

关键词:农村家庭消费;消费粘性;高价彩礼;挤出效应;时间偏好效应

中图分类号:C913.3;F014.5 文献标识码:A 文章编号:1000-4149(2020)05-0087-16

DOI:10.3969/j.issn.1000-4149.2019.00.041

一、问题的提出

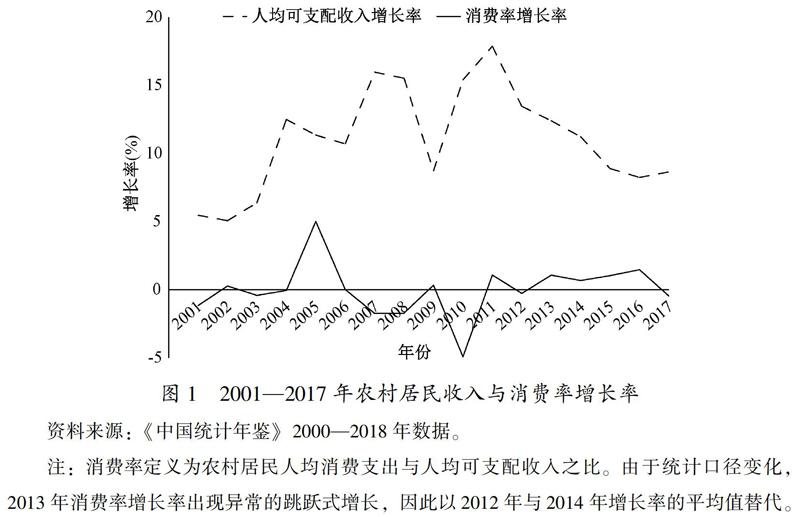

释放农村消费潜力是提振居民消费和促进经济增长的重要途径,这既需要不断促进农民增收,也需要消除影响消费增长的抑制性因素。21世纪初以来,中国农村家庭人均可支配收入逐年提高,并且保持着较高的增长率。然而,农村家庭消费并未表现出与收入同步增长的变化趋势,形成了显著的总体消费粘性(aggregate consumption stickiness)。本文提出的农村家庭消费粘性与霍尔(Hall)提出的随时间变化的习惯形成(habit formation)消费粘性[1]不同,它是指农村家庭消费未随收入增长同步变化,表现为消费率增长率随时间变化始终围绕零值上下波动西方主流经济学的消费粘性概念是指消费效用在时间上的关联性,或曰习惯形成。其理论含义为给定现期消费水平,上期消费的数量越多,则现期消费的效用就越小;表明消费粘性系数越大, 边际消费倾向就越低。本文提出的消费粘性主要是指农村居民家庭消费未随收支增长同步变化而表现出的变化粘性。本文的消费率定义为农村居民人均消费支出与人均可支配收入之比,用以衡量消费粘性水平。。国内学者目前主要对习惯形成的农村家庭消费粘性进行了研究,如从收入分配、预防性储蓄动机、消费习惯等视角进行理论与实证分析,但对本文所提出的农村家庭消费未随收入同步变化而形成的消费粘性关注较少。本文通过对中国农村家庭收入和消费的统计数据以及CFPS家庭调查数据进行的经验事实分析,发现了农村家庭普遍存在的消费粘性现象。农村家庭收入增长较快,虽然农村家庭消费也随时间不断提高,但总体上消费率增长随时间变化始终围绕零值上下波动,表现出一定的消费粘性,即消费未随收入增长同步大幅提高。因此,关于何种因素挤出了农村家庭消费而形成了消费粘性,这个问题非常值得研究与探讨。本文构建了农村家庭消费的扩展OLG模型,并利用中国各省统计数据及CFPS家庭调查数据进行实证检验发现:人口性别比失衡造成了婚姻挤压,从而导致农村婚姻市场价格的大幅上升,即形成了高价彩礼现象;高价彩礼对农村家庭消费产生显著的挤出效应,抑制了时间序列中的收入增长对扩大消费的边际作用。这一传导机制可能是农村家庭消费粘性产生的根本原因。在广大农村地区,婚姻市场价格出现持续上升的发展趋势。尤其是2000年以来,以婚房、汽车等为代表的隐性彩礼逐渐成为婚姻契约的刚性需求,动辄数十万元的高价彩礼成为农村家庭消费增长不可忽视的抑制性因素。高价彩礼给农村家庭带来沉重的经济负担,不仅阻碍了农村消费潜力的释放,甚至成为一些家庭致贫的深层次原因。在这种情况下,本文对高价彩礼对农村家庭消费水平和消费结构的影响进行实证分析,探索高价彩礼与农村家庭消费粘性的相关性,并对高价彩礼形成的逻辑链条和传导机制进行实证分析,将有利于对农村家庭的消费粘性现象提供合理的理论解释。

与国内外已有研究成果相比,本文的主要贡献有两点:一是首次提出与习惯形成的消费粘性存在本质区别的农村家庭消费粘性的概念,并从这一概念出发对农村家庭收入和消费的相关性问题进行理论与实证研究;二是构建了农村家庭消费的扩展OLG模型,将高价彩礼纳入消费理论框架并通过负债效应和时间偏好效应两种作用机制考察其对农村家庭消费粘性的影响,丰富了农村家庭收入、消费和储蓄等问题的研究,为全面提升农村家庭消费水平以及促进消费结构升级提供了新的政策思路。

二、文献回顾

农村家庭收入、消费和储蓄相关性及其变化规律是经济学中一个非常重要的研究领域,也是国内外学者研究的热点问题之一。国外学者主要对习惯形成表现的消费粘性进行研究[2],卡罗尔(Carroll)等对OECD国家习惯形成下的总体消费增长粘性进行了实证分析[3]。国内学者也基本沿用了习惯形成影响消费粘性的研究理路,但关于消费粘性的研究相对较少。骆祚炎引入消费粘性的概念对城镇居民财富的直接和间接效应进行了实证分析[4]。石明明和刘向东从空间和消费黏性的角度对中国低消费率(居民最终消费占GDP比重)之谜进行了理论与实证分析[5]。现有研究成果表明,农村人口比重较高而消费率偏低是导致国内消费不足的重要原因[6-7]。关于农村消费低迷的问题,国内外学者从以下不同视域进行了理论解释:其一,城乡收入差距扩大。中国农村家庭收入较低,边际消费倾向大于高收入家庭,城乡收入差距扩大会降低总体消费率[8],陈斌开利用1978—2009 年省级数据,证明了改善城乡收入分配状况对于总体消费增长的促进作用[9]。其二,预防性储蓄动机。预防性储蓄理论认为经济运行中存在各种不确定性,消费者为了防止未来消费水平下降会提前进行储蓄[10]。大多数研究证实中国农村居民家庭存在较强的预防性储蓄动机[11-12],这与农户收入风险、家庭资产配置、教育成本、养老和医疗保障等因素密切相关[13-16]。农村金融市场不完善以及流动性约束较强,导致农村家庭更倾向于提高储蓄率,这种影响对低收入家庭尤为显著。其三,家庭资产与负债。潘敏和刘知琪利用中国家庭追踪调查数据对家庭负债与消费进行实证检验,结果表明居民家庭杠杆率上升对城乡家庭消费产生了显著的抑制作用[17]。祝伟等对农村家庭消费性负债行为进行研究,认为与健康风险和教育支出相比,农村家庭更倾向于因购买住房和汽车等耐用品持有负债,并且住房负债会显著降低家庭的消费支出和福利水平[18]。现阶段,住房资产在城乡家庭总资产中占比相对较高且存在需求刚性,因此,房价上涨通过购房动机和偿贷动机促使居民提高储蓄率,从而对城乡居民家庭消费产生了一定的挤出效应[19]。除此之外,围绕中国农村家庭消费不足现象,一些学者还从人口结构、融资约束和习惯形成等方面进行理论和实证研究,以期寻求较为合理的解释[20-23]。

城乡婚姻契约中的彩礼和嫁妆在发展中国家普遍存在,大多数发达国家也存在类似的传统和风俗习惯。通常认为嫁妆标志着向复杂的社会结构转变,在以阶级为基础的社会体系中更加普遍;而彩礼与传统农业社会联系紧密,彩礼被认为是对女方父母生育与劳动的一种补偿[24]。婚姻契约中的彩礼与嫁妆之所以引起了国內外学者的极大兴趣是由于其规模较大,足以影响代际与家庭间的财富分配。最新数据显示,南非每桩婚姻的转移支付相当于家庭年收入的6倍,撒哈拉以南的非洲大约为4倍。中国广大农村地区的彩礼在十万元以上,相当于农村人均可支配收入的6倍[25]。中国农村彩礼与嫁妆同时存在,但嫁妆多数情况下间接来自于女方家庭,因此,彩礼是农村婚姻支付的最根本形式。有研究表明,高价彩礼主要发生在中国农村地区,而城镇却不普遍,农村79%的家庭需要支付彩礼,而城镇仅为9% 农村数据样本为1950—2000年,而城镇数据样本为1933—1987年,表明高价彩礼主要发生在农村地区。1960—2000年农村彩礼成本大约相当于家庭耐用品价值的82%。20世纪80年代以来,中国农村地区彩礼金额开始不断上涨,形成了高价彩礼现象,特别是2000年以后高价彩礼水平上升较快。关于高价彩礼的形成因素,有些学者从人口、经济和社会各方面加以解释。

杜巨澜等利用中国综合社会调查数据进行实证检验,认为经济不平等与性别失衡提高了女性在婚姻市场上的议价能力,推动了彩礼价格的上涨[26];魏国学等从农村内部收入差距以及人力资本差距扩大的角度对农村高价彩礼现象进行了理论解释[27]。国内外学者主要在社会学领域研究彩礼和婚姻成本问题,近年来逐步扩大到经济学及其交叉学科领域。例如,一些学者对高价彩礼异化现象的实质、成因和影响进行分析[28-29]。从代际剥削理论出发,彩礼已从礼节性的习俗异化为一种“剥削”形式[30]。还有学者从经济视角考察高价彩礼对农村家庭贫困的影响,并对因婚致贫的机制进行理论与实证探讨[31]。

根据消费理论,高价彩礼以及包括购/建房、购置汽车等大宗商品在内的隐性彩礼将导致家庭财富水平下降,或者产生一定的家庭负债,同时还在一定程度上强化了农村居民家庭的储蓄动机。在研究农村家庭收入、消费和储蓄等问题时,高价彩礼是一个不可忽视的重要变量。国内外相关文献研究表明,关于中国农村家庭消费未随收入增长同步变化所表现出的消费粘性及其影响因素和传导机制的研究相对较少。在国内外已有相关成果的基础上,本文对农村家庭消费未随收入增长同步变化的消费粘性进行创新研究,并重点分析高价彩礼对农村家庭消费粘性的潜在影响,进一步扩大农村家庭收入、消费和储蓄等领域的研究范围,丰富和扩展中国农村家庭收入和消费问题研究的理论模型及其政策含义。

三、农村家庭消费的扩展OLG模型

高价彩礼可能通过两种途径影响农村家庭消费。第一,当婚姻支出超过家庭可支付能力时,家庭通常借债弥补。现有研究表明,过高的杠杆率将通过偿贷压力和流动性约束对家庭消费产生负向影响[32],此时,高价彩礼负债将会对家庭消费产生挤出,本文将这种效应称为“负债效应”。第二,高价彩礼还会通过家庭生育决策的偏好影响当期消费,由于彩礼主要由男方家庭承担,连续时间中的性别偏好就会对家庭的当期消费产生影响。根据贝克尔(Becker)的时间偏好理论,预计未来支出需求较高的家庭通常有着较强的预防性储蓄动机,在时间偏好上也更有耐心,即更看重未来消费,愿意推迟当前消费[33]。因此,男孩偏好或者有子家庭更倾向于减少当期消费,这种效应称为“时间偏好效应”。

为分析高价彩礼对农村家庭消费的影响,本文在经典OLG模型基础上引入两个因素来构建农村家庭消费的扩展OLG模型:一是高价彩礼负债,目的是分析高价彩礼负债对农村家庭消费的挤出效应;二是时间偏好,用以分析在连续时间过程中,预期婚姻支付对不同子女类型农村家庭消费动机和消费行为的潜在影响。对于时间偏好的设定,本文放弃偏好一致性假设,采用贝克尔提出的经典时间贴现因子来表征异质性的时间偏好性质。

假设农村家庭的消费者生存两期:青年期和老年期,且个人初始财富为0。在青年时期获得劳动收入,进行消费和储蓄(为了确保老年时期的生存,假设储蓄为正),老年期依靠储蓄和利息进行消费。假设借贷活动只发生在青年期,且在老年期之前偿还全部贷款。一个农村家庭的典型消费者的扩展OLG模型表示为:

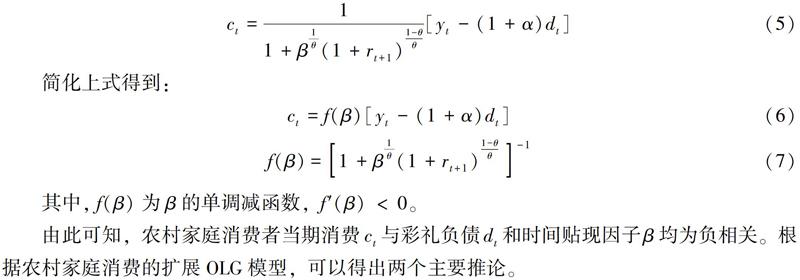

其中,θ为相对风险规避系数,β为时间贴现因子,贝克尔认为预期支出越多的家庭越看重未来的消费,β的值也越大。显然,具有男孩偏好或者育有男孩的家庭未来需要承担更高的婚姻支出,其β将变大。构造拉格朗日函数并求效用最大化的当期消费为:

由此可知,农村家庭消费者当期消费ct与彩礼负债dt和时间贴现因子β均为负相关。根据农村家庭消费的扩展OLG模型,可以得出两个主要推论。

推论1:高价彩礼负债与农村家庭消费负相关。高价彩礼负债水平越高,农村家庭消费水平的挤出效应就越大,即高价彩礼的负债效应。

推论2:时间贴现因子与农村家庭消费负相关。在时间贴现因子下,男孩偏好或者育有男孩的农村家庭考虑未来高价彩礼的预期成本,将选择预防性储蓄,从而减少当期消费,即高价彩礼的时间偏好效应。

四、实证检验

在宏观经济动态运行中,农村家庭消费存在一定的消费粘性。与霍尔提出的习惯形成的消费粘性不同,本文提出的消费粘性是指在时间变化情况下,农村家庭消费未随收入增长同步变化所表现出的消费粘性。如图1所示,2001—2017年农村家庭人均可支配收入逐年提高,并始终保持5%以上的年增长率。然而,农村家庭消费未随收入增长同步变化,表现为消费率增长率始终围绕零值上下波动。根据农村家庭消费的扩展OLG模型,高价彩礼通过负债效应和时间偏好效应对农村家庭消费产生挤出效应。为此,本文利用2016年中国家庭追踪调查(CFPS)数据对农村家庭消费的理论模型进行实证检验。

1.经济计量模型

家庭消费、收入和负债可能同时受到某些不可观测因素的影响,如家庭成员能力、消费观念、周围环境等,从而造成估计结果存在一定的偏误。因此,本文在模型中加入上一期消费以有效控制相关信息的影响,本文构建回归模型如下。

(1)高价彩礼负债效应模型。

为了考察高价彩礼负债对农村家庭消费水平及结构的影响,本文基于理论模型和样本数据构建如下的经济计量模型:

子女性别对家庭消费的影响可分为直接影响和间接影响,直接影响由子女性别虚拟变量的估计系数反映,间接影响指的是子女性别通过影响收入消费倾向和财富消费倾向进而影响家庭消费支出,由交乘项估计系数反映。其中,若子女性别为男性,则boy取值为1,否则为0;若子女性别为女性,则girl取值为1,否则为0。实际上,在未来的农村家庭养老中,儿子和女儿承担的角色存在显著差异,儿子通常承担更重要的养老责任[35]。由此可见,除了时间偏好效应,子女性别还可能通过“养老保障”影响家庭消费心理,进而对当期消费产生影响。为了控制这一效应的影响,本文引入security变量进行识别。若家庭有固定的工资性收入和养老保险则security取值为1,否则为0。

2.数据来源与统计性描述

本文使用的数据来源于2016年中国家庭追踪调查(CFPS),经过数据筛选和整理,最终得到4838个农村家庭有效样本。由于调查信息未包含直接的农村家庭彩礼支出和负债数据,本文所使用的彩礼负债数据是由现有数据计算得出的。具体计算方法是:家庭负债的目的是为了应对购建房支出、生产性投资、大额支出(包括彩礼支出及其他大额支出,如医疗、教育、大宗商品支出等),基于前两种目的的负债会产生明显的财富增值,可以用金融性资产、住房性资产和生产性资产增加值度量,其他大额支出也会反映在分项消费数据中。简单地说,彩礼可视为男方家庭给予女方家庭的婚姻转移支付。因此,对于男方家庭而言,彩礼负债不会造成明显的家庭财富增长。据家庭资产负债核算以及收支数据,可近似计算得出彩礼负债数据。由于隐性彩礼(主要指住房)也可能产生财富增值,根据中国家庭金融调查(CHFS)2015年数据,若将户主年龄控制在40—55岁,则半数以上的农村家庭购/建新房是出于结婚的目的[36]。因此,近似认为户主年龄在40—55岁,且家中有未离家的25岁以下男孩的农村家庭的购建房负债也为彩礼负债。最终计算得出农村家庭彩礼负债的杠杆率为33%

由于家庭资产数据样本缺失,本文用彩礼负债与家庭收入之比表示农村家庭彩礼杠杆率。。耐心变量patient是一个二分变量,表示个体是否具有消费耐心。在跨期消费模型中,缺乏耐心的个体更倾向于当前消费;而具有耐心的消费者更愿意推迟当前消费,以换取未来更高的消费水平。2014年的CFPS调查针对个体在消费方面的耐心程度进行了询问,问题主要涉及制定长远的财务规划、消费模式量入为出、愿意通过借贷维持收支平衡等。本文对各个等级赋值,计算得分和平均值。若得分大于平均值,则patient取值为1,表示具有耐心,否则取值为0,表示没有耐心。

变量的描述性统计结果见表1。

3.实证结果

(1)高价彩礼负债显著抑制农村家庭消费增长。

模型1和模型2主要考察的是高价彩礼负债对于家庭消费的直接作用,模型2在模型1的基础上控制反映家庭人口结构和户主个体特征的变量。模型3和模型4进一步加入彩礼负债杠杆率与收入和资产的交乘项,用以考察彩礼负债对于家庭消费的间接作用。彩礼负债杠杆率levi的估计系数均为负,表明彩礼负债对于农村家庭消费具有显著的抑制作用。家庭收入增长对于家庭消费增长具有显著的正向作用,即收入消费倾向为正。在间接影响方面,杠杆率与家庭收入交乘项的估计系数均为负,表明彩礼负债弱化了收入的消费倾向,即收入增长对消费的边际促进作用,从而对家庭消费产生了间接的抑制作用。不同模型的估计结果都表明,高价彩礼负债通过直接作用和间接作用抑制农村家庭消费水平的增长(见表2)。

(2)高价彩礼负债阻碍农村家庭消费结构升级。

高价彩礼负债不仅影响农村家庭消费水平,也可能对农村家庭消费结构产生影响。为此,本文利用经济计量模型对高价彩礼负债对农村家庭消费结构的影响进行实证分析。借鉴潘敏和刘知琪的分類方法[17],将消费性支出分为生存型消费和发展与享乐型消费。除消费性支出以外,家庭总支出还包括保障性支出和转移性支出。基于CFHS数据的实证结果参见表3。

根据回归结果,彩礼负债杠杆率的回归系数均为负,表明彩礼负债会抑制农村家庭各项支出的增长,尤其是发展与享乐型消费和保障性支出。相比较而言,农村家庭生存型消费表现出明显的刚性特征,并未因彩礼负债发生较大波动。从整体上看,需求层次较高的非基本支出更容易受到彩礼负债的影响,如家庭设备及用品、医疗保健以及保障性支出,而这些消费项目作为衡量家庭生活质量与消费结构的关键指标,对于家庭整体消费提升具有重要影响。综上,高价彩礼的“负债效应”得到了较为显著且稳健的数据支持。高价彩礼负债不仅抑制了农村家庭的消费水平,也抑制了收入增长对农村家庭消费结构的促进作用,从而形成了消费粘性。

(3)子女性别影响时间偏好,男孩偏好或者有子家庭消费水平相对较低。

为考察高价彩礼的时间偏好效应,本文利用经济计量模型对子女性别对农村家庭消费的影响进行了实证检验。模型1和模型2为农村家庭消费回归情况。从直接影响看,子女性别对农村家庭消费的影响存在异质性。有子家庭的消费水平显著高于无子家庭的消费水平,而育有女儿的家庭消费水平相对下降,但在统计上并不显著。由于现有数据并未将包括彩礼在内的婚姻支出从家庭消费中分离,而此类支出通常由男方家庭承担,因此有子家庭的消费水平较高。从间接影响看,子女性别会通过收入消费倾向间接作用于家庭消费,交乘项ln_income * boy的估计系数显著为负,表明有子家庭的收入消费倾向受到了显著抑制,但子女性别对财富消费倾向的影响并不显著。整体而言,高价彩礼的时间偏好效应主要通过子女性别对家庭消费的间接作用来体现,有子家庭的收入消费倾向显著低于其他家庭(见表4)。

随着社会养老保险制度的发展和家庭生育水平的变化,女性在赡养父母和财产继承等方面的责任、权利与男性的区别也在缩小。男女双方家庭各自承担的婚姻成本不必然存在显著差距,对于独生子女家庭而言更是如此。模型3中ln_income * boy的估计系数为负,表明高价彩礼的时间偏好效应在独生子女家庭中仍然存在,但在统计上不显著。时间偏好异质性主要表现为农村家庭消费耐心程度的差异。作为稳健性检验,本文将耐心变量patient作为解释变量,检验子女性别对农村家庭消费耐心程度的影响。模型4的Probit回归估计结果验证了理论模型的推论2,育有男孩的农村家庭在当期更有消费耐心,即愿意减少当期消费而增加未来的消费效用。

五、高价彩礼成因及其影响消费的传导机制

农村家庭消费的扩展OLG模型及实证结果表明,高价彩礼对于农村家庭消费存在显著的挤出效应,是产生消费粘性的重要原因。西方主流经济学理论一般研究习惯形成产生的消费粘性,主要从习惯形成或者预防性储蓄动机等方面研究影响家庭消费的社会经济因素。本文从高价彩礼切入研究家庭消费粘性的形成机制,具体传导机制为:高价彩礼→ 家庭负债/时间偏好→消费粘性。理论解释为:高价彩礼引起家庭负债或者影响时间偏好,进而挤出农村家庭消费,从而形成了消费粘性;家庭负债和时间偏好作为中间变量对农村家庭消费粘性产生了显著的中介效应。为更清晰理解高价彩礼与农村家庭消费粘性的传导机制,本文对高价彩礼的成因及其对农村家庭消费粘性的影响进行进一步实证分析。

根据经验事实与数据的实证分析,农村高价彩礼的成因主要包括以下几方面因素。

其一,婚姻挤压。农村地区性别失衡与女性迁移造成的婚姻挤压是农村高价彩礼产生的根本原因。在广大农村地区,由于生产模式、土地制度以及传统的养老观念等因素,农村家庭的男孩偏好依旧强烈,加之城镇化进程使得农村女性大量迁移,农村地区适龄人口性别比例严重失衡。在婚姻梯度挤压下,农村男性成为婚姻市场议价的弱势群体。根据相关推算,2016年农村地区未婚男性人口比未婚女性人口多出2025万人。许多学者将彩礼视为“女方要价”,农村婚姻市场供求失衡将造成彩礼金额的大幅上涨。本文利用2017年15个省份的平均彩礼水平对此进行检验,结果发现农村适龄人口性别比、农村女性净迁出率与地区平均彩礼金额之间存在正向相关关系。如图2(a)所示,安徽、陕西、湖北、贵州以及云南的农村适婚年龄人口性别比均高于110,而这些地区的平均彩礼金额也达到了6万—10万元,处于全国较高水平。相比较而言,广东和江苏等经济发达地区性别比远低于全国其他地区,彩礼金额也是全国最低。从图2(b)可以看出,女性人口净迁出率与彩礼金额之间也存在明显的正相关关系。河南、安徽、湖北和贵州作为人口迁移大省其女性净迁出率在8%以上,相应地,农村性别比与彩礼金额也处于较高水平。广东和江苏的女性人口净迁入率分别为18%和6%,这两个省份的平均彩礼数额也较低,均在2万元以下。

其二,城镇化过程中的婚姻观念转变。随着越来越多的农村人口向城镇转移,信息传播的壁垒逐渐被打破,农村居民的消费行为、生活习惯以及婚姻观念也会受到城镇家庭的影响。不断扩大的城乡收入差距 根据国家统计局数据,2018年城乡人均可支配收入分别为39251元和14617元,城乡人均消费支出分别为26112元 和12124元。城镇居民的人均可支配收入是农村居民的2.7倍,人均消费支出是农村居民的2.2倍。通过示范效应和婚姻迁移动机两种途径推动农村彩礼金额的上涨。一方面,城镇家庭生活方式和生活水平将通过社会传播媒介改变农村居民的认知,进而形成示范效应,影响农村市场的彩礼要价。国内一些学者认为“婚姻是女性的第二次机会”,不少女性寄希望于通过婚姻实现社会阶层的跃迁。在婚姻契约缔结过程中,女方家庭不仅要考量男方的人力资本水平,还会关注其家庭经济状况。彩礼数额在很大程度上体现了男方家庭的经济实力,因此有能力支付高额彩礼的男性更容易在婚姻竞争中胜出。另一方面,不断扩大的城乡收入差距还会强化农村女性的婚姻迁移动机,加剧农村地区的性别失衡问题。由于适龄女性资源稀缺,农村彩礼金额也将进一步上升。本文利用城乡人均可支配收入比这一指标衡量城乡生活水平差距,并与彩礼金额作散点图(见图2(c))。实证结果发现,全国各地区彩礼金额与城乡人居可支配收入差距存在正相关关系。城乡差距越大的地区(如山西和甘肃),彩礼金额也越高;城乡差距越小的地区,彩礼金额也越低,如广东和江苏,处于全国最低水平。

其三,女性就业异质性。女性就业水平差异也是解释农村高价彩礼的重要因素,女性就业率较低地区的彩礼水平通常相对较高。彩礼起源于传统的农业社会,在农业依赖轻型工具的时代,女性在生产活动中的劳动贡献较大。因此,結婚时男方家庭需要向女方家庭支付彩礼作为补偿,这也是婚姻偿付理论的基本观点。根据这一理论,女性的劳动参与率越高,彩礼金额也应该越高。还有一种观点认为,彩礼异化已超出了婚姻偿付理论和婚姻资助理论的解释范畴,高价彩礼更像是子代对亲代的“经济剥削”。如果新组建的家庭没有能力独立生活,女方将向男方家庭索要高额彩礼。与婚姻偿付理论不同,这种观点认为女性劳动参与率越低,彩礼要价应越高。图2(d)对农村女性就业率与彩礼价格的相关性进行了实证检验,农村女性就业率与彩礼价格之间呈负相关关系,农村女性就业率越高的地区,彩礼金额普遍处于较低水平。相反,内蒙古、河南、山西和甘肃等地区的女性就业率最低,其平均彩礼价格均高于10万元,处于全国较高行列。

根据成因不同,高价彩礼与消费粘性的传导机制存在一定差异。其一,婚姻挤压是农村地区彩礼上涨的根本原因,对农村家庭消费粘性的影响是全局性的。从经验数据观察,高价彩礼通过家庭负债和时间偏好的中介效应显著挤出农村家庭消费,从而强化了农村家庭消费粘性。其二,城镇化进程中的婚姻观念转变也是高价彩礼的重要驱动因素。在社会网络平面化和城镇生活方式的示范下,越来越多的农村女性将住房和汽车等大宗商品作为婚姻契约缔结的刚性需求。此时,大宗商品购买需求的增加将产生大量的固定资产支出,造成农村家庭流动性资产的大幅减少,日常消费性支出水平也因此大幅下降。其三,农村地区彩礼水平与女性就业异质性存在一定的相关性。从农村地区的经验事实观察,女性就业能力越低和经济状况越差,越可能导致家庭在婚姻市场上追求高价彩礼。国内外已有研究发现,在高价彩礼的冲击下,经济状况较差的农村家庭可能用女儿得到的高价彩礼支付儿子结婚所需要的花费,形成资金替代效应[37]。如果女方家庭的经济状况较差或者资源匮乏,高价彩礼在很大程度上会形成“沉淀成本”,从而对男方家庭的消费产生严重挤出,进一步强化了农村家庭的消费粘性。综上所述,上述三种传导机制影响农村家庭消费存在本质区别,三者的协同作用可能成为影响农村家庭消费粘性的新常态。

六、总结及政策启示

本文构建了农村家庭消费的扩展OLG模型,并利用2014年和2016年中国家庭追踪调查(CFPS)数据,对高价彩礼对农村家庭消费的影响进行了实证检验,结果发现,高价彩礼通过负债效应和时间偏好效应挤出农村家庭消费,并抑制了农村家庭消费结构升级,从而形成了农村家庭的消费粘性。本文对高价彩礼的形成链条及驱动因素进行实证检验发现,婚姻挤压、城镇化进程中的婚姻观念转变以及女性就业异质性是造成农村高价彩礼的主要因素,形成了农村家庭消费粘性的传导机制并产生了中介效应。根据理论与实证分析结果,本文提出以下政策建议。

第一,促进区域和城乡经济协调发展,逐步缩小城乡收入差距。农村地区性别比失衡引起婚姻挤压是造成婚姻市场高价彩礼的根本原因。由于人口政策在短期内难以改变农村地区适婚人口性别比失衡的现状,应对婚姻挤压更为有效的措施是缩小城乡收入差距并弱化农村女性的迁出动机。非农村产业部门的发展不仅有利于提高农村居民收入水平和缩小城乡收入差距,同时还将有利于吸纳更多农村女性就业,从而弱化女性索要高额彩礼的动机。为此,在乡村振兴战略中,政府应促进乡镇企业发展和大力改善农村创业环境,制定优惠税收及融资政策以吸引资金和人才。此外,还应加快完善农村基础设施建设,提供均等化公共服务,不断提高农村地区教育、金融、医疗和民生保障水平,真正实现城乡社会经济协调发展,为抑制农村高价彩礼创造良好的农村社会环境,从而截断高价彩礼对农村家庭消费粘性的传导机制。

第二,创新公共政策以提高农村家庭生育水平并促进人口性别均衡发展。在全面放开二孩的人口政策落地的背景下,由于二孩的性别偏好较弱,鼓励家庭生育二孩有助于促进男女数量均衡,缓解农村地区的婚姻挤压。为此,政府应全面推进公共政策和公共服务创新,积极完善生育保险、产假制度和生育补贴机制,降低家庭的生育成本和育儿成本,与二孩政策形成良性互动,切实提高农村家庭的生育率。为了促进新出生人口性别比均衡发展,政府应严格规范各级医院和医疗保健机构管理,禁止非医学需要的胎儿性别鉴定与人工终止妊娠行为。此外,农村地区的环境污染是影响农村育龄妇女生育能力以及胎儿畸形和不明原因流产早产的重要原因。因此,从全面建成小康社会和乡村振兴战略的政策目标出发,为提高农村家庭的生育数量和质量以及实现人口出生性别比的自然选择过程,政府应加强观念引导和市场规制,加强农村环境污染控制和风险识别,推广使用新型生态农业技术,制定新生态农业和环境污染指标标准。在此基础上,严格控制化肥和农药的滥用,优化农村地区空气、土地和饮用水等生态和资源环境。这些政策措施将对提高农村家庭生育率起到重要辅助推动作用,有利于抑制性别比失衡对婚姻挤压的潜在影响,从而弱化婚姻市场价格对农村家庭消费的负债效应和时间偏好效应所形成的消费粘性。

第三,全面推进农村义务教育体制改革,切实减轻农村家庭子女的教育负担,在不断上升的城镇化和工业化进程中促进城乡教育机会平等,提高农村人口的人力资本水平。这将从根本上改变农村婚姻市场定价行为,从而对高价彩礼产生一定的抑制作用。农村人口人力资本水平的提高将改变高价彩礼的传统观念,在农村婚姻市场契约缔结过程中,理性的家庭看重的不是彩礼金额,而是男方的综合条件(包括人力资本水平、家庭收入与社会背景等)。随着农村人力资本水平的提高以及男性劳动力就业率的上升,综合条件优秀的新农村男性将脱颖而出,依靠自身条件优势改变女性的择偶标准和彩礼价格,从而对农村婚姻市场定价产生重要的正向影响。因此,在新时期城镇化进程和推进新农村建设过程中,政府应采取切实有效措施缩小城乡差距和促进教育机会平等以及逐步提供均等化的社会保障和公共服务。

参考文献:

[1]HALL R E. Stochastic implications of the life cycle-permanent income hypothesis: theory and evidence[J]. Journal of Political Economy, 1978, 86(6): 971-987.

[2]SMITH W. Consumption and saving with habit formation and durability[J]. Economics Letters, 2002, 75(3): 369-375.

[3]CARROLL C, SLACALEK J, SOMMER M. International evidence on sticky consumption growth[J]. Review of Economics and Statistics, 2011, 93(4): 1135-1145.

[4]骆祚炎. 消费粘性约束下直接与累积的财富效应测度及其政策涵义——来自城镇居民1990—2009年的季度数据[J]. 中央财经大学学报,2011(12):85-90.

[5]石明明,刘向东. 空间、消费黏性与中国低消费率之谜[J]. 中国人民大学学报,2015(3):46-56.

[6]周建,艾春荣,王丹枫,唐莹. 中国农村消费与收入的结构效应[J]. 经济研究,2013(2):122-133.

[7]張永丽,徐腊梅. 互联网使用对西部贫困地区农户家庭生活消费的影响——基于甘肃省 1735 个农户的调查[J]. 中国农村经济,2019(4):42-59.

[8]甘犁,赵乃宝,孙永智. 收入不平等、流动性约束与中国家庭储蓄率[J]. 经济研究,2018(12):34-47.

[9]陈斌开. 收入分配与中国居民消费——理论和基于中国的实证研究[J]. 南开经济研究,2012(1):33-49.

[10]LELAND H E. Saving and uncertainty: the precautionary demand for saving [J]. Quarterly Journal of Economics, 1968, 82(3): 465-473.

[11]黄祖辉,金铃,陈志钢,喻冰心. 经济转型时期农户的预防性储蓄强度——来自浙江省的证据[J]. 管理世界,2011(5):81-91.

[12]谢勇. 中国农村居民储蓄率的影响因素分析[J]. 中国农村经济,2011(1):77-87.

[13]何立新,封进,佐藤宏. 养老保险改革对家庭储蓄率的影响——中国的经验证据[J]. 经济研究,2008(10):117-130.

[14]甘犁,刘国恩,马双. 基本医疗保险对促进家庭消费的影响[J]. 经济研究,2010(s1):30-38.

[15]凌晨,张安全. 中国城乡居民预防性储蓄研究:理论与实证[J]. 管理世界,2012(11):20-27.

[16]臧旭恒,张欣. 中国家庭资产配置与异质性消费者行为分析[J]. 经济研究,2018(3):21-33.

[17]潘敏,刘知琪. 居民家庭“加杠杆”能促进消费吗?——来自中国家庭微观调查的经验证据[J]. 金融研究,2018(4):71-87.

[18]祝伟,夏瑜擎. 中国居民家庭消费性负债行为研究[J]. 财经研究,2018(10):69-81.

[19]李江一. “房奴效应”导致居民消费低迷了吗?[J]. 经济学(季刊),2017(10):405-429.

[20]崔海,范纪珍. 内部和外部习惯形成与中国农村居民消费行为——基于省级动态面板数据的实证分析[J].中国农村经济,2011(7):54-62.

[21]王小华,温涛,朱炯. 习惯形成、收入结构失衡与农村居民消费行为演化研究[J]. 经济学动态,2016(10):39-49.

[22]MODIGLIANI F, CAO S L. The Chinese saving puzzle and the life cycle hypothesis[J]. Journal of Economic Literature, 2004, 42(1): 145-170.

[23]汪伟,郭新强,艾春荣. 融资约束、劳动收入份额下降与中国低消费[J]. 经济研究,2013(11):100-113.

[24]ANDERSON S. The economics of dowry and brideprice[J]. Journal of Economic Perspectives, 2007, 21(4): 151-174.

[25]刘成良. 因婚致贫:理解农村贫困的一个视角[J]. 南京农业大学学报(社会科学版),2018(3):37-44.

[26]DU J, WANG Y, ZHANG Y. Sex imbalance, marital matching and intra-household bargaining: evidence from China [J]. China Economic Review, 2015, 35(11): 197-218.

[27]魏国学,熊启泉,谢玲红. 转型期的中国农村人口高彩礼婚姻——基于经济学视角的研究[J]. 中国人口科学,2008(4):30-36.

[28]吴书雅. 农村高额彩礼现象探析——基于豫西南地区X村的实地研究[J]. 知与行,2018(6):103-107.

[29]王德福,徐嘉鸿. 作为代际剥削手段的彩礼——转型期华北农村彩礼习俗嬗变研究[J]. 农林经济管理学报,2014(2):210-215.

[30]韦艳,姜全保. 代内剥削与代际剥削?——基于九省百村调查的中国农村彩礼研究[J]. 人口与经济,2017(5):57-69.

[31]安华,陈剑. 农村因婚支出型贫困家庭社会救助机制研究[J]. 社会政策研究,2018(3):57-67.

[32]DYNAN K, EDELBERG W. The relationship between leverage and household spending behavior: evidence from the 2007-2009 survey of consumer finances[J]. Federal Reserve Bank of St Louis Review, 2013, 95(5): 425-448.

[33]BECKER G S, MULLIGAN C B. The endogenous determination of time preference[J]. Quarterly Journal of Economics, 1997, 112(3): 729-758.

[34]JOHNSON K, LI G.Do high debt payments hinder household consumption smoothing?[J]. Finance and Economics Discussion, 2007, 19(1): 59-72.

[35]李俏,宋娜. 農村子女养老中的性别差异:需求、功效与变动逻辑[J]. 社会保障研究,2017(6):38-45.

[36]甘犁,尹志超,谭继军. 中国家庭金融调查报告2014[M]. 成都:西南财经大学出版社,2015:86-93.

[37]陶自祥.高额彩礼:理解农村代内剥削现象的一种视角——性别视角下农村女性早婚的思考[J]. 民俗研究,2011(3):259-269.

[责任编辑 方 志]