跨区域人口城镇化迁移与城乡居民收入差距

陈海龙 马长发

摘 要:在构建两地区两部门理论模型的基础上,设置以中国为背景的情景模拟,研究跨区域人口城镇化迁移对城乡居民收入差距的影响。主要研究结论认为:城镇化水平的状态决定了人口跨区域城镇化迁移对城乡居民收入差距影响的性质;人口迁入地区城乡居民收入差距的变动率上升,迁出地区则下降;城乡居民收入差距变动率的特征受人口跨区域城镇化迁移比重、人口规模、城镇化水平等因素的影响;人口迁移带来城乡居民收入差距“帕累托改进”的可能。笔者认为鼓励人口跨区域城镇化迁移,弱化户籍限制将有利于城乡居民收入差距的缩小,也有利于城乡居民收入差距中地区差距的缩小。

关键词:跨区域人口城镇化遷移;城乡居民收入差距;模拟分析;帕累托改进

中图分类号:C922;F061.5 文献标识码:A 文章编号:1000-4149(2020)05-0118-19

DOI:10.3969/j.issn.1000-4149.2020.00.028

一、引言

“不患寡而患不均”是长期以来社会的共识,改革开放以来中国将经济“蛋糕”不断做大的过程中收入的均等性分配问题解决得不够理想,这已经影响到国民对改革开放美好期望的坚定信念[1]。

改革开放以来中国经济高速增长的同时收入分配结构在持续恶化[2],基尼系数从1988年的0.382上升到2007年的0.473,再到2016年的0.465[3]。巨大的收入差距中城乡居民收入差距的贡献达到40%—60%[4-5],成为收入差距扩大的重要原因[6]。

城乡居民收入差距的影响因素众多,其中人口迁移影响了生产要素的有效匹配,进一步成为城乡居民收入差距的重要影响因素。人口迁移规模的扩大促进了各地区经济的增长,同时迁移的不对称性导致了区域差距的扩大[7]。可见人口迁移是城乡居民收入差距不可忽略的影响因素之一,尤其跨区域人口迁移通过生产要素的匹配影响着城乡居民收入差距,有必要从理论的角度探索人口跨区域迁移对城乡居民收入差距影响的性质,这是本文研究的核心问题。

城乡居民收入差距的研究可追溯到“配第—克拉克”定理,配第论述了产生差异的可能及其影响,随后克拉克认为农业产值比重下降速度超过其就业下降速度,以不对等的结构进行的调整促使了城乡收入差距的扩大[8]。大卫·李嘉图认为城乡居民收入差距产生的根源在于城乡生产方式和产品需求的差异[9]。到20世纪中叶城乡居民收入差距的研究从其演进过程和形成原因的角度形成两条主线:基于Stolper Samuelson定理展开的成因探索和基于扩展发展经济学二元经济转换的库兹涅茨倒“U”型曲线假设的演进过程探讨[10]。

城乡居民收入差距演进过程的研究基于库兹涅茨倒“U”型曲线假设展开,假设认为城镇化过程中城乡居民收入差距先扩大,经历拐点之后开始下降,形成倒“U”型曲线过程。1976年罗宾逊(Robinson)推导论证了倒“U”型曲线存在的必然性,从而提出了Robinson曲线,为实证分析提供了坚实的理论依据。随后部分学者围绕着该曲线进行实证研究,形成了激烈的讨论,不同学者选择不同方法、不同样本进行实证研究,部分实证结果支持了库兹涅茨倒“U”型曲线的假设结论[11-13]。但也有部分学者的实证结论否定了库兹涅茨倒“U”型曲线的假设[14]。支持库兹涅茨倒“U”型曲线假设的研究中,部分学者从实证的角度加以扩展,提出了多拐点、过山车等倒“U”型曲线,从而得到经验数据更好的支持[15]。

城乡居民收入差距形成原因的探讨方面,白重恩、龚刚等设定模型研究认为工业化和城镇化进程是城乡居民收入差距形成的重要原因[16-17],陈斌开、林毅夫则认为政府的重工业优先发展战略减少了劳动力需求进而导致收入分配差距扩大[2]。陆铭等认为财政支出结构是城乡居民收入差距扩大的重要原因[18],还有其他更多的经济政策都显著地影响着城乡居民收入差距的扩大[19-20]。要素不均衡是城乡居民收入差距形成的主要原因,要素不均衡的研究主要集中于教育不平衡,认为人力资本是造成城乡居民收入差距的根本原因[5]。此外,区别于国外的户籍制度开始成为研究的重点内容之一,学者们认为户籍限制是中国城乡居民收入差距高于其他国家的重要原因,并且部分学者研究发现中国城乡居民收入差距的24.8%—28.0%可由户籍限制阻止了农村居民向城镇居民身份转化来解释[19,21]。

上述成果详尽地研究了城乡居民收入差距的演进过程及影响因素,但是并没有研究人口迁移对城乡居民收入差距的影响,以至于现有研究成果存在以下缺憾:①学术界认识到人口迁移对城乡居民收入差距影响的重要性[7],但研究成果却极为稀缺。②受到数据获取的限制,现有研究大多停留在数据估计的方法上,没能提供有效的估算结果,因而限制了现阶段人口迁移对城乡居民收入差距影响实证研究的进展。③人口迁移对城乡居民收入差距的影响研究缺乏严谨的理论支撑,且相关实证研究受所选择样本及数据获取的影响,其结果在没有理论支撑的条件下可靠性大打折扣,其解释能力也较为苍白。

鉴于上述研究的缺憾,本文借助于理论模型分析及数值模拟来研究人口跨区域迁移对城乡居民收入差距的影响。与现有研究成果相比,本文研究主要有以下几个方面的边际贡献:①将人口迁移作为城乡居民收入差距的重要影响因素,考察人口迁移对两地区城乡居民收入差距的影响。②避开数据限制,设定中国为背景的参数进行数值模拟分析,考察了人口迁移对城乡居民收入差距影响的动态特征。③借助于模拟分析研究人口迁移对城乡居民收入差距影响的“帕累托改进”区间,为人口迁移的政策制定提供理论依据。④研究成果额外验证了城乡居民收入差距的倒“U”型过程假设。

二、理论模型

本部分内容从理论的角度研究跨区域人口迁移对城乡居民收入差距的影响,首先构建居民收入差距分析的基本模型,其次在基本模型构建的基础上深入分析,讨论不同城镇化水平条件下人口跨区域城镇化迁移对城乡居民收入差距影响的特征。

1.基本模型

克鲁格曼(Krugman)在迪克西特(Dixit)和斯蒂格利茨(Stiglitz)研究的基础之上,设定了生产的劳动力迁移模型[22],该模型的主要特点是假设经济体仅有两个地区,且都有农村和城镇两个部门,并借助于效用函数优化研究了劳动者行为,提供了规模报酬递增与经济地理关系的模型分析框架。

亨德森(Henderson)和布莱克(Black)的研究提供了城乡生产函数的具体形式[23-25]。本文在克鲁格曼两地区模型框架分析的基础上,借鉴亨德森等所设定的生产函数考察经济体仅有两个地区,每个地区都包括农村和城镇两个部門的状态下人口迁移对城乡居民收入差距的影响特征[22]。假设地区间人口可以自由迁移,生产技术存在城乡二元壁垒,且初步假定两地区城镇之间生产技术水平相同,两地区农村生产技术相同,模型描述如下。

(1)城镇生产部门。

假定两地区城镇居民生产同一种工业产品,城镇生产存在劳动规模效应,为了简化分析,假设资本不存在规模效应,第i个城镇的生产水平Yui可以表示为:

其中下标u表示城镇,i表示地区,本文假设仅有两个地区,故取值为1或2。A为技术水平,Lαui表示城镇生产者个体的劳动贡献,Krui表示城镇生产者资本水平,Lβui为城镇化规模对劳动参与生产的外部性,α>0、β>0、γ>0分别表示劳动规模效应、劳动力和资本的弹性,为了保证劳动规模效应的存在,假设α+β>1,若假定城镇生产者具有无差异水平的劳动力资本,工业产品的价格为p,则城镇生产者的平均工资水平为:

(2)农业生产部门。

假定农业部门同样生产一种产品,不存在劳动力规模效应,或存在负效应(农村存在绝对的劳动力剩余),农村生产的技术水平相同,则农村生产规模为:

(3)人口跨区域迁移。

本文暂不考虑逆城镇化和地区间农村到农村的人口迁移,故假设人口迁移不存在城镇人口向农村迁移,且不存在农村之间人口迁移。因人口从地区1农村迁移到地区2城镇与从地区2农村迁移到地区1城镇是对称的,两者取其一分析即可,本文仅分析从地区1农村人口迁移到地区2城镇的情景(为了文章表述的方便,本文中将人口迁出地设定为地区1,人口迁入地设定为地区2,且在文中交替使用人口迁出地和地区1、人口迁入地和地区2两对名词)。假设地区1农村有θ1Lr1人口从农村迁出进入地区1和地区2的城镇,其中有ρθ1Lr1的人口迁移到地区2的城镇成为地区2的城镇居民(ρ为地区1农村迁出人口中迁移到地区2城镇人口的比重,后面统称跨区域人口迁移比重),实现跨区域城镇化,有(1-ρ)θ1Lr1的地区1农村人口进入本地区城镇,实现区域内城镇化,其中0≤ρ≤1,0≤θ1≤1。为了分析城镇化动态的推进过程,假设地区2有θ2Lr2农村人口区域内城镇化,0≤θ2≤1。

人口跨区域迁移完成后各地区城乡居民工资水平为:

2.分析模型

城乡居民收入差距有绝对差距和相对差距之分,本文借助于相对差距构造城乡居民收入差距变动的分析模型。地区1农村人口迁移出农村,进入地区1和地区2的城镇部门参与无差异的城镇生产,这一过程有两个状态:迁移完成前和迁移完成后,人口迁移前的城乡居民收入差距水平可表示为:

其中IDUR为相对水平的城乡居民收入差距,用城乡居民人均收入水平的比值反映,第一个下标i表示第i个地区,第二个下标0表示人口迁移完成前,第二个下标取值为1,表示迁移完成后。

迁移完成后两地区城乡居民收入差距为:

为了考察城乡居民收入差距在人口迁移过程中的动态变化,构造两地区城乡居民收入差距的相对变动率模型:

3.模型分析及研究假设

(1)城乡居民收入差距变动特征分析。

假设1:农村人口迁出到其他地区城镇的过程中,迁出地区城镇化水平较高时,城乡居民收入差距缩小,迁出地区城镇化水平较低时,城乡居民收入差距扩大。

假设2:人口跨区域城镇化迁移过程中,迁入地城乡居民收入差距缩小。

ρ对迁出地的影响较为简单,其一阶导数小于0,且随着ρ→0时一阶导数趋于最大值,ρ→1时趋于最小值,f1(θ1,ρ)是关于ρ的减速度下降函数,迁出地区人口中跨区域城镇化比重越大,迁出地城乡居民收入差距变动率下降得越慢,即城乡居民收入差距变动率随着ρ从0到1的渐近过程呈现出减速度下降的特征。

最后看地区1迁出人口占迁出地农村人口的比重θ1、跨区域人口城镇化迁移比重ρ对迁入地城乡居民收入差距变动率的影响。

假设3:跨区域人口城镇化过程中,迁入地城乡居民收入差距变动率扩大,迁出地城乡居民收入差距变动率缩小。

(3)人口迁移与城乡居民收入差距——城镇化水平的影响。

式(14)中Lr1Lu1的比值间接反映了城镇化水平,其值越大,城镇化水平越低。假定式(14)中所有参数固定不变,则可以看出f1(θ1,ρ)是城镇化水平的减函数。式(15)与其相似,f2(θ1,θ2,ρ)是地区2城镇化的减函数,但两者下降的斜率不同。迁出地的城镇化水平只影响迁出地城乡居民收入差距变动率,主要表现在迁出地城镇化水平提高,城乡居民收入差距的变动率下降,当其值小于1时,城乡居民收入差距缩小,具有水平的收敛效应。

迁入地的城镇化水平仅影响迁入地区城乡居民收入差距变动率,主要表现在城镇化水平越高,迁入地城乡居民收入差距的变动率下降越快,当其值小于1时,迁入地区城乡居民收入差距相对于ρ具有水平收敛效应。跨区域人口结构Lr1Lu2对迁入地区城乡居民收入差距的变动率同样具有缩小的效应,主要表现在其相对于ρ具有垂直收敛效应。结合跨区域人口迁移对迁入地、迁出地城乡居民收入差距的影响分析,提出假设4。

假设4:城镇化速度、人口结构是人口跨省区城镇化迁移对城乡居民收入差距效应的重要影响因素。

(4)人口跨区域迁移过程中城乡居民收入差距的地区差异变化。

依据前面假设,迁入地区城乡居民收入差距下降,但其变动率扩大,迁出地区城乡居民收入差距可能缩小,且其变动率下降,综合起来,在符合特定环境的条件下,存在迁入和迁出地区城乡居民收入差距同时缩小的可能,且两地区城乡居民收入差距的地区差距同样存在缩小的可能,故提出假设5。

假设5:人口跨区域城镇化迁移有利于城乡居民收入差距的区域收敛,带来城乡居民收入差距“帕累托改进”的可能。

三、研究方法、数据来源以及参数设置

1.模拟方法

从上述分析过程可以看出,人口迁移对城乡居民收入差距影响的分析模型中涉及指标变量较多,难以通过求解模型实现进一步分析,故本文借鉴DSGE没有解析解的处理思想,借助于数值模拟方法,将理论模型限定在具体的环境中模拟分析。本文将以中国为背景,在公式(14)和(15)的基础上模拟人口迁移对城乡居民收入差距的影响。基本思想是对公式(14)和(15)设定外生参数和状态参数,依据公式(14)和(15)所确定的关系模拟城乡居民收入差距的趋势特征。具体的做法是先固定外生参数,在静态模拟的过程中同时固定城镇化水平、人口规模等变量,在动态模拟分析中依据中国城镇化发展速度、人口发展速度设定城镇化、人口规模变量,模拟城镇化、人口规模动态发展的过程中人口跨区域迁移对城乡居民收入差距的影响过程,并进一步模拟分析城乡居民收入差距“帕累托改进”的可能,因不同模拟所需要的变量设定有所差异,具体设定将在具体模拟中介绍。

2.数据来源说明

本文数值模拟过程涉及Lr1、Lr2、Lu1、Lu2、θ1、θ2、ρ等状态参数及μ、α、β等外生参数,模拟的外生参数依据现有研究成果直接给定,所需数据来源于中国经济增长前沿课题组、章上峰等、张健华等学者的研究成果[26-28]。状态参数需要给定相应的初值及动态变量值,状态参数设置过程中用到了2015—2017年中国各省市区及全国人口规模、城镇化水平、城镇化速度等数据,这部分数据来源于2016—2018年《中国统计年鉴》以及第六次全国人口普查资料。

3.参数的设置

(1)外生参数的设置。

劳动的弹性μ、α+β-1反映的是劳动在生产中贡献的比重,目前有多种估算结果。中国经济增长前沿课题组依据份额比例思想计算了2008—2012年期间劳动、资本的相对弹性为0.6、0.4,预测了2013—2018期间相对弹性水平为0.5、0.5[24]。章上峰等借助于变系数模型、变参数模型、面板数据等测算发现资本相对平均弹性系数在0.61—0.637之间,劳动相对弹性系数在0.363—0.39之间[25]。张健华、王鹏估计资本、劳动弹性的平均值为0.565、0.435,劳动相对弹性的最大值为0.4654,最小值为0.4178[26]。考虑到这些估计结果差异较大,且本文劳动弹性区分了农村生产和城镇生产,假定了农村生产是劳动剩余的,而城镇生产是具有劳动规模效应的,故本文在选择劳动弹性时农村取较小值0.363,城镇取较大值0.4654。这种取值方法可能不够严谨,故为保证研究的科学性,本研究进一步对其取值进行敏感性检验,检验结果发现劳动弹性的数值对城乡居民收入差距的影响存在惰性本文将μ值增大10%,迁出地区城乡居民收入差距变动率平均提高0.15%,迁入地区城乡居民收入差距变动率平均提高0.24%。将α+β-1的值提高10%,迁出地区城乡居民收入差距变动率平均降低0.06%,迁入地区城乡居民收入差距变动率平均降低0.2%。这主要是因为本文构造的指标是相对数,分子分母变动具有同步性。。

(2)状态参数情景设置。

本文借助于中国部分城镇的指标变量值进行模拟分析,首先确定人口规模尽管人口规模在文中作为一个变量进入模型,但其对城乡居民收入差距的影响主要取决于相对其他地区人口规模的大小,故该变量本质上反映了人口结构对城乡居民收入差距的影响。,依据理论模型可知人口规模影响人口迁移对城乡居民收入差距的效应,故需要至少确定两个以上大小不同人口规模的状态,依据第六次全国人口普查资料,中国各省区人口规模差异较大,人口规模最大地区广东达到10432万人,人口规模最小地区西藏仅仅300万人口,为了分析结果具有普遍性,在选择人口最小规模时以新疆2181万为参考,为了分析方便确定为2000万,在选择最大人口规模时以江苏作为参考依据,为了分析方便取值为8000万。

城镇化水平的确定参考东西部平均水平,2015年西北地区城鎮化平均水平为48.2%,东部地区平均达到62.1%,为了分析方便本文设置低城镇化水平为40%,高城镇化水平为60%。城镇化发展速度借助于全国平均城镇化率环比增长速度的平均水平确定,计算2015—2017年三年城镇化率的环比增长率的几何平均数为2.238%,以此数据为城镇化变动率的参考标准。在人口规模和平均城镇化率的基础上,可以确定人口规模最小地区、人口规模最大地区不同城镇化水平的Lr1、Lr2、Lu1、Lu2,并借助于城镇化速度确定θ1、θ2,ρ的值从0到1均匀取值,并将其右分化(后面的研究保持同步)。

四、数值模拟及经济学分析

1.静态模拟分析

跨区域人口城镇化迁移对城乡居民收入差距影响的模拟较为复杂,为了模拟分析有序地展开,本部分内容首先以城镇化对城乡居民收入差距影响作为模拟的起始点,其次在起始点模拟的基础上,模拟跨区域人口迁移对城乡居民收入差距的影响,最后考虑了人口规模的影响。

(1)起始点水平模拟:城镇化水平对城乡居民收入差距的影响。

依据库兹涅茨倒“U”型曲线假设理论[11-13],低城镇化率对应了城乡居民收入差距攀升的过程,高城镇化率对应了城乡居民收入差距缩小的过程,故本文选择高低两类城镇化水平进行模拟分析,将两地区人口同时控制在2000万,城镇化水平分别为40%和60%,θ1依据环比城镇化增长速度取值为2%,ρ在[0,1]区间取值,均匀取值25个进行模拟,模拟结果如图1和图2所示。

图1中两地区城镇化水平设置为40%,人口迁移的起始点处城乡居民收入差距变动率R1和R2同时大于1,说明在较低城镇化水平下无论人口迁入地区还是迁出地区,若迁移率小于某一数值时城乡居民收入差距都呈扩大趋势,全社会城乡居民收入差距处于总体攀升阶段。笔者在模拟过程中模拟了城镇化水平为50%的条件下城乡居民收入差距的变动率特征,发现在50%的城镇化水平下城乡居民收入差距的变动率正好为1,鉴于篇幅其图形略去。图2中城镇化水平设置为60%,起始点处城乡居民收入差距变动率R1和R2同时小于1,说明在城镇化水平较高的地区,城乡居民收入差距总体呈下降趋势,且随着跨区域人口城镇化迁移比重的上升,迁出地城乡居民收入差距缩小趋势加快,迁入地城乡居民收入差距缩小趋势放慢,直到R2增大到大于1,城乡居民收入差距开始加速度攀升。

上述选择了40%、50%、60%三个城镇化水平模拟,城乡居民收入差距的变动率从大于1到等于1,再到小于1,说明城乡居民收入差距变动趋势随着城镇化水平提高呈现出先攀升,经拐点后进入缩小过程,符合城乡居民收入差距的倒“U”型理论假设。其经济含义为:城镇化水平较低的条件下,若其他经济变量恒定,跨区域城镇化比重上升不但不利于城乡居民收入差距的缩小,而且推动城乡居民收入差距的区域差距扩大。

(2)同等人口规模、人口由低城镇化水平地区1迁移到高城镇化水平地区2的模拟。

从人口迁移的起始点模拟可知,城镇化水平较高的地区处于城乡居民收入差距缩小的起始点上,而城镇化水平较低的地区则处于城乡居民收入差距扩大的起始点上。人口跨区域城镇化最为常见的特征是:人口由较低城镇化地区的农村迁移到较高城镇化地区的城镇,为了分析发生这种人口迁移时城乡居民收入差距的变动特征,此处设定人口规模相同,人口规模为2000万,城镇化水平存在差异,地区1城镇化水平为40%,地区2城镇化水平为60%,θ1在[0,1]区间上取值,划分为均匀的25等份,参数ρ的值设定为0.5恒定不变和ρ在[0,1]区间划分为25等份均匀增大两种情景,其他所有参数与起始点水平模拟保持一致,设定人口由地区1农村迁移到地区2城镇,模拟结果如图3、图4所示。

图3、图4的共同特征是人口迁出地地区1城乡居民收入差距扩大,但随着地区1农村迁出人口比重的上升,城乡居民收入差距的扩大速度缩小,直到转化为城乡居民收入差距缩小,之后保持着城乡居民收入差距加速度缩小,地区2则为相反的过程。两种情景相比较,可以发现当ρ在区间[0,1]上逐渐增大时,地区1城乡居民收入差距变动率减小的效应更加明显,而地区2城乡居民收入差距扩大的变动率却被抑制。

从图3、图4中可以看出,地区1的R1值不断下降,下降过程与R=1的直线相交后小于1,地区2的R2值不断上升,上升过程与R=1的直线相交后大于1,两交点中间区域同时出现R1<1,R2<1,该情景下能够实现两地区城乡居民收入差距同步缩小,且在R1和R2两条直线相交处缩小速度相同。ρ在区间[0,1]逐渐增大的过程中,两地区城乡居民收入差距下降的并存区间向两边延伸,使得整个区间更长,全社会城乡居民收入差距缩小的可能性范围越大。

在R1、R2两条曲线相交处,两地区在各自既定的城乡居民收入差距水平上同比例缩小,本文定义该处为城乡居民收入差距缩小的社会均衡点。需要强调的是图3、图4中社会均衡点代表了全社会平均的城乡居民收入差距缩小水平,但并不是最优的,因受到城镇化水平、人口规模等因素的影响,不同地区城乡居民收入差距起始点存在差异,同比例下降意味着城乡居民收入差距的地区间差异不能得到收敛,这几种情况将在下面模拟中可以看到。

(3)人口规模差异影响的模拟。

为了考察人口规模差异的影响,在同等规模、人口由低城镇化水平地区迁移到高城镇化水平地区2模拟的基础上重新设置两地区人口规模,将地区1人口规模初始值设定为2000万人口,地区2设定为8000万人口,参数ρ的值设定为0.5恒定不变和ρ在[0,1]区间取值划分为25等份均匀增大两种情景,其他参数与文中第二个模拟相同,模拟结果如图5、图6所示。

从模拟结果可以看出,两条线趋势与上一模拟基本类似,但是数值有明显的差异,具体可以对比城乡居民收入差距变动率的社会均衡点,可以发现无论ρ取恒定值还是渐增值,社会均衡点都有所下降,即城镇化水平及其他所有参数不变时,人口规模小的地区迁移到人口规模大的地区更有利于城乡居民收入差距的缩小。

2.动态模拟分析

人口规模和城镇化水平是影响人口迁移与城乡居民收入差距关系性质的主要因素,其動态过程影响着人口迁移与城乡居民收入差距关系性质的变迁,故本文在此考察人口规模和城镇化动态过程对人口迁移与城乡居民收入差距关系性质的影响。

(1)人口规模动态增大的模拟。

在低城镇化水平地区1迁移到高城镇化水平地区2模拟基础上重新设置两地区人口规模,将人口规模初始值设置为2000万人口,最大值设置为8000万人口,人口从2000万向8000万渐进变化,其他参数与文中第二个模拟相同。人口规模增大的模拟分为两种情景,情景1为地区1人口规模从2000万渐变到4000万、6000万、8000万,情景2为地区2人口规模从2000万渐变到4000万、6000万、8000万,模拟结果如图7、图8所示。

图7中模拟了地区1人口规模从2000万扩大到4000万、6000万和8000万的结果,图中R2、R21、R22三条线重合,R1、R11、R12三条曲线与R2相重合的三条曲线相交点依次向右上方移动,说明地区1的人口规模扩大将使得两地区城乡居民收入差距变动率的均衡点向右上方移动,人口跨区域城镇化迁移带来的城乡居民收入差距平均收敛速度减小。图8中当地区2的人口规模增大,地区1人口规模不变时,两地区城乡居民收入差距同比例下降的均衡点向左上方移动,同样对城乡居民收入差距的平均收敛速度有抑制的作用。两者合起来可以推出,两地区人口规模的上升将抬高城乡居民收入差距变动率同比例缩小的均衡值,减缓了城乡居民收入差距收敛的速度。

(2)城镇化水平提高的模拟。

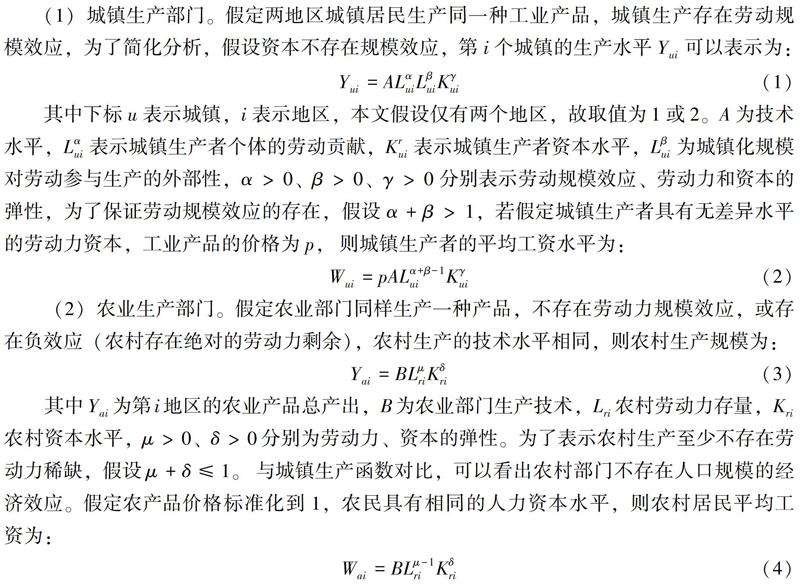

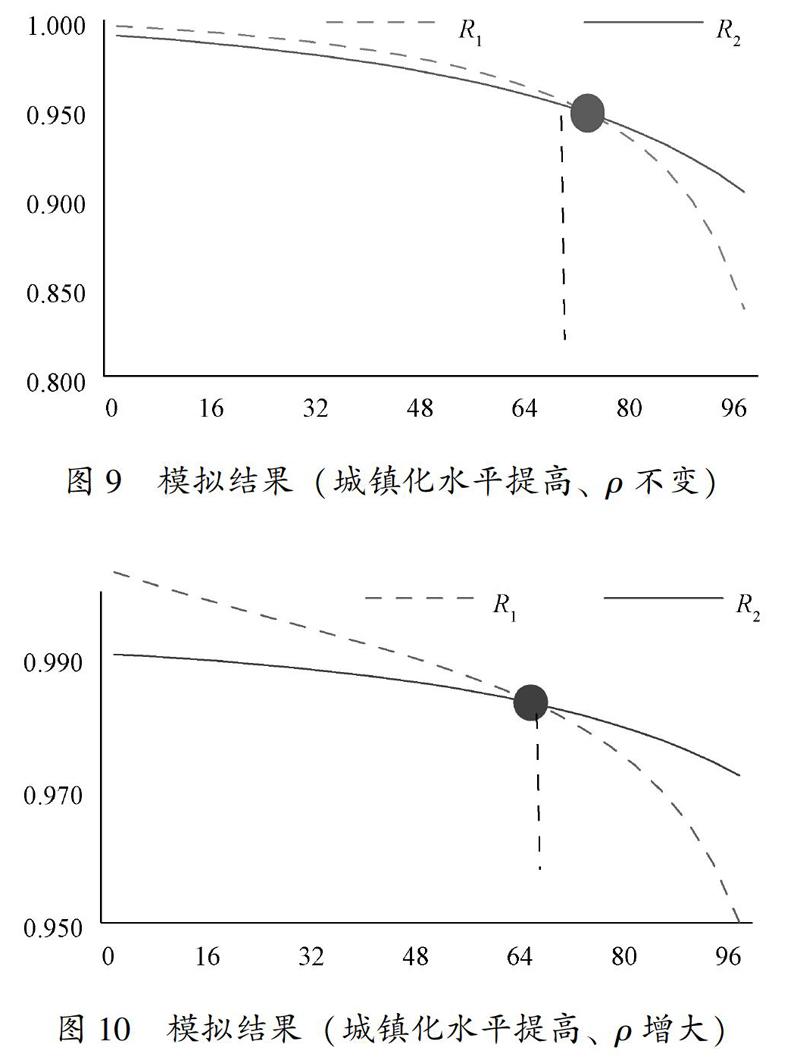

考察城镇化水平的动态过程能更进一步将模拟逼近现实。此处将城镇化水平设置为动态发展过程,地区1以40%为起始点,地区2以60%为起始点,以城镇总人口的2%为增长率构造城镇化率提高的动态过程,分θ1在[0,1]区间上不断增大、ρ不变和θ1不变、ρ在[0,1]区间上不断增大两种情景模拟,人口规模不变,地区1为2000万,地区2为8000万,其他参数与文中第二个模拟一致。模拟结果如图9、图10所示。

图9中设置了两地区城镇化水平不断上升对城乡居民收入差距的影响,θ1在[0,1]区间上不断增大、ρ不变时,城镇化率的上升改变了两地区城乡居民收入差距变动率趋势的特征,随着农村迁出人口比重的增大,地区1城乡居民收入差距变动率由线性下降转变为加速度下降。地区2城乡居民收入差距变动率的趋势由城镇化率不变时的线性上升转变为非线性加速度下降。但因地区1城乡居民收入差距变动率的加速度值大于地区2,两地区依然存在交点,即存在城乡居民收入差距同比例缩小的社会均衡点,这说明在城镇化推进过程中,地区1农村人口迁出比重越大,跨区域城镇化迁移促进城乡居民收入差距缩小的速度越快。图10在图9模拟的基础上将θ1设置为不变值、ρ在[0,1]区间上不断增大,可以发现结果与图9相似,但通过比较可以发现两地区城乡居民收入差距缩小速度的社会均衡点水平有所提高,说明在城镇化提高过程中,θ1和ρ具有同等效应,但θ1效应要强于ρ。

由此可见,无论其参数如何变化,城鎮化水平的提高改变了城乡居民收入差距变动率的趋势,加速了城乡居民收入差距收敛速度。

五、人口迁移带来城乡居民收入差距的“帕累托改进”分析

1.城乡居民收入差距的“帕累托改进”区间

模拟分析中可以看出人口从低城镇化地区1的农村迁移到高城镇化地区2的城镇时,总会存在两地区城乡居民收入差距同步缩小的区间。如图11中将整个过程划分为三个区间,A点之前为第一区间、AC为中间区间、C之后为第三区间。第一区间存在R1>1,第三区间存在R2>1,即第一区间和第三区间城乡居民收入差距总有一个地区处于攀升状态,都是不够理想的状态。

较为理想的区间为AC段,AC区间任意一点使得两地区城乡居民收入差距缩小,且存在一点使得两地区城乡居民收入差距的区域差距收敛,即AC之间存在一点使得全社会城乡居民收入差距不断收敛,且城乡居民收入差距的地区差异也不断收敛,存在“帕累托改进”的可能。

图12中模拟了两地区城镇化率不断上升,农村迁出比重θ1、θ2也随之上升,ρ在[0,1]区间逐渐递增的情景,其中R2为地区2的城乡居民收入差距变动率。此处将整个区间划分为两个,点F之前为第一个区间,点F之后为第二个区间。人口由低城镇化水平地区1农村迁移到城镇化水平较高地区2的城镇,在两地区城镇化率水平不断提高的过程中,两地区城乡居民收入差距都不断缩小,受跨区域城镇化人口迁入的影响,地区2收敛的速度由快于地区1向慢于地区1转变。与静态模拟结果相比,城镇化的推进改变了地区2城乡居民收入差距扩大的趋势,使得地区2城乡居民收入差距呈缩小趋势,但仍与地区1城乡居民收入差距变动率的曲线存在交叉点。在点F的右侧,两地区城乡居民收入差距都呈现出收敛趋势,且地区1收敛的速度大于地区2,因地区1城乡居民收入差距变动率的起始点大于地区2,在F点右侧两地区城乡居民收入差距缩小的同时城乡居民收入差距的地区间差距也在缩小,即人口迁移带来城乡居民收入差距“帕累托改进”的可能。

2.跨区域人口城镇化比重ρ动态的“帕累托改进”分析

ρ的动态分析内容复杂,鉴于版面有限,本文对ρ的“帕累托改进”动态分析仅限于中国目前人口跨区域迁移对城乡居民收入差距影响的情景。设置地区1人口规模为3000万,依据西北地区平均数2896万人设置,不考虑人口增长率的影响,城镇化率为40%,地区2设置人口为6000万,依据东部地区平均6179万人设置,设置ρ=0.5、ρ从0到1的渐变过程及ρ从1到0的渐变过程,其他参数与前面模拟保持一致。

图13中R1、R11和R12分别为ρ=0.5、ρ从1到0及ρ从0到1的渐变过程,R2、R21和R22与之相对应。G点为R1和R2的交点,H点为R12和R22的交点, R11和R21没有交点,说明在跨区域城镇化比重ρ下降时两地区城乡居民收入差距不存在同比例下降的过程。

在跨区域城镇化比重ρ恒定的基础上考察其由小增大的过程可以发现,相交点由G点移动到右下方H点,说明维持两地区城乡居民收入差距同比例缩小需要更大的跨区域城镇化人口比重ρ,城乡居民收入差距的地区差距缩小空间也随着ρ逼近于1而不断缩小,即“帕累托改进”需要更大的ρ值。

六、研究结论

1.研究结论

本文构建两地区劳动力迁移的生产模型,以劳动力迁移模型为基础构建城乡居民收入差距的模型分析框架。首先通过理论模型分析人口迁移对城乡居民收入差距的影响,提出研究假设;其次在理论分析的基础上,设置以中国为背景的模拟情景,模拟分析不同条件下人口迁移对城乡居民收入差距的影响;最后模拟分析了人口迁移对城乡居民收入差距影响的“帕累托改进”条件,得出以下研究结论。

(1)城镇化水平的状态决定了人口迁移对城乡居民收入差距影响的性质。无论人口迁入地区还是人口迁出地区,城镇化水平的状态决定了城乡居民收入差距变动率的初始值,在城镇化水平较高的状态下,城乡居民收入差距全面缩小;城镇化水平较低的状态下,城乡居民收入差距全面攀升,对于人口迁入地区,通常为城镇化水平较高的地区,故人口迁入地区城乡居民收入差距缩小。该结论验证了假设1和假设2,同时验证了城乡居民收入差距符合倒“U”型假设理论。

(2)城镇化水平保持不变,迁入地城乡居民收入差距的变动率呈上升趋势,而迁出地城乡居民收入差距的变动率呈下降趋势,且上升和下降的趋势是对称的过程,验证了假设3。

(3)城乡居民收入差距变动率的特征受人口跨区域迁移比重、两地区人口规模及城镇化水平的影响。两地区具有同等人口规模、由较低城镇化水平地区迁移到较高城镇化水平地区时,两地区城乡居民收入差距的变动率存在一个交点,且交点处是否大于1由两地区城镇化水平及差距决定。无论是人口迁出地还是人口迁入地,当人口总规模动态扩大时,将提高城乡居民收入差距同比例缩小的均衡值,抑制了城乡居民收入差距缩小的速度。若两地区人口规模不等,且由人口规模较小地区的农村迁移到人口规模较大地区的城镇,两地区城乡居民收入差距变动率的相交点垂直下移。人口跨区域迁移比重的增大将使得两地区城乡居民收入差距变动率的交点倾斜下移,两地区同步缩小城乡居民收入差距的速度加快。城镇化水平的提高改变了城乡居民收入差距变动率的趋势:由线性转变为非线性,尤其人口迁入地区城乡居民收入差距变动率由上升转为下降,出现两地区城乡居民收入差距变动率同步下降的特征,验证了假设4。

(4)人口迁移带来城乡居民收入差距“帕累托改进”的可能,且受人口跨区域城镇化比重ρ的动态影响,人口由低城镇化水平、规模较小地区的农村迁移到高城镇化水平、规模较大地区城镇时,两地区城乡居民收入差距的变动率存在一个交点,且在交点之后与迁入地区城乡居民收入差距变动率等于1之前形成一个区间,该区间两地区城乡居民收入差距都处于收敛过程,两地区城乡居民收入差距的地区间差异也处于缩小的过程,该区间是人口跨区域迁移带来城乡居民收入差距的“帕累托改进”区间,验证了假设5。

2.有关缩小中国城乡居民收入差距的思考

中国人口基数大,城镇化水平差异大,长期以来人口向东南沿海地区聚集。在不考虑其他影响因素的环境下,这种状态基本符合人口规模不变、人口从较低城镇化地区的农村迁移到较高城镇化地区的城镇,且城镇化快速发展的情景模拟。依据模拟结果中国城乡居民收入差距的变动率目前应该是下降的,若跨区域人口迁移比重大于特定水平时,中国各地区城乡居民收入差距整体缩小,且依据“帕累托改进”区间的分析发现,所有地区城乡居民收入差距缩小的过程中城乡居民收入差距的地区差异也在缩小,有全面缩小不平衡的可能(中国城乡居民收入比值的统计数据已经证实这一点,2014年之后中国城乡居民相对收入差距总体开始下降,而此时中国城镇化水平超过了50%)。故笔者认为有效促进跨区域人口城镇化迁移,减小户籍限制将有利于城乡居民收入差距的缩小,也有利于城乡居民收入差距的地区差异加速缩小。

参考文献:

[1]张涛.中国收入差距的变动及其原因分析:1985—2012年[J].数量经济技术经济研究,2016(12):3-22.

[2]陈斌开,林毅夫.发展战略、城市化与中国城乡收入差距[J].中国社会科学,2013(4):81-102,206.

[3]洪兴建,马巧丽.中国城镇居民家庭收入流动性及其对收入不平等的影响[J].统计研究, 2018,35(4):64-72.

[4]CHEN Jiandong, DAI Puming, HOU Wenxuan, FENG Qiaobin. The trend of the Gini coefficient of China[R], 2010.

[5]韩其恒,李俊青.二元经济下的中国城乡收入差距的动态演化研究[J].金融研究,2011(8):15-30.

[6]李实.中国个人收入分配研究回顾与展望[J]. 经济学(季刊),2003(2):379-404.

[7]刘生龙.中国跨省人口迁移的影响因素分析[J].数量经济技术经济研究,2014(4):83-98.

[8]魏君英,吴亚平,吴兆军.基于库兹涅茨拐点的中国城乡居民收入差距与经济增长关系的实证研究[J].中国农业资源与区划,2015(6):112-119.

[9]大卫·李嘉图.政治经济学及赋税原理[M].周洁,译.北京:华夏出版社,2005:246-247.

[10]江春,司登奎,苏志伟.中国城乡收入差距的动态变化及影响因素研究[J].数量经济技术经济研究,2016(2):41-57.

[11]AHLUWALIA M.Inequality, poverty and development[J].Journal of Development Economics,1976,3(4):307-342.

[12]ANAND S, KANBUR S M R. Inequality and development: a critique[J].Journal of Development Economics,1993,41(1):19-43.

[13]郭熙保.从发展经济学观点看待库兹涅茨假说──兼论中国收入不平等扩大的原因[J].管理世界,2002(3):66-73,154.

[14]RAM R. Economic development and income inequality: an overlooked regression constraint[J].Economic Development and Cultural Change, 1995,43(2):425-434.

[15]許冰,章上峰.经济增长与收入分配不平等的倒U型多拐点测度研究[J].数量经济技术经济研究,2010(2):54-64.

[16]白重恩,钱震杰.国民收入的要素分配:统计数据背后的故事[J].经济研究,2009(3):27-41.

[17]龚刚,杨光.从功能性收入看中国收入分配的不平等[J].中国社会科学,2010(2):54-68,221.

[18]陆铭,陈钊.城市化、城市倾向的经济政策与城乡收入差距[J].经济研究,2004(6):50-58.

[19]蔡继明.中国城乡比较生产力与相对收入差别[J].经济研究,1998(1):13-21.

[20]YANG Dennis Tao.Urban-biased policies and rising income inequality in China[J]. American Economic Review Papers and Proceedings,1999,89(2):306-310.

[21]SHI X. Empirical research on urban-rural income differentials: the case of China[R]. CCER working paper, Peking University,2002.

[22]KRUGMAN P. Increace returns and economic geography[J].Journal of Political Economic,1991,99(3):483-499.

[23]HENDERSON J V. Sizes and types of cities[J].American Economic Review,1974,64(4):640-656.

[24]BLACK D, HENDERSON J V. A theory of urban growth[J].Journal of Political Economy,1999,107(2):252-284.

[25]HENDERSON J V. How urban concentration affects economic growth[R]. The Word Bank Policy Research Working Paper,Washington D C, 2000.

[26]中国经济增长前沿课题组,张平,刘霞辉,袁富华.中国经济转型的结构性特征、风险与效率提升路径[J].经济研究,2013(10):4-17,28.

[27]章上峰,许冰.中国经济非稳态增长典型事实及解析[J].数量经济技术经济研究, 2015(3):94-110.

[28]張健华,王鹏.中国全要素生产率:基于分省份资本折旧率的再估计[J].管理世界, 2012(10):18-30,187.

[责任编辑 方 志]