抵触控制规则下白洋淀水村的建设与发展研究

孔俊婷 马晓宇

摘 要: 雄安新区建设使白洋淀特有的洼淀聚落遗产——水村,面临改造、搬迁等乡村转型与重构状况。通过对白洋淀39个水村现状突出问题的梳理分析,借用美国区划法中抵触控制规则的问题解决思路,将其包含的“延续存在”、 “限制扩大”、 “渐进补救”、 “限期消除”四项基本原则进行诠释与引申,并应用到解决水村的发展建设与环境保护的矛盾中,探究了白洋淀不同类型水村“动态发展式”的转型与重构途径。旨在增强人文关怀,更好的协调水环境保护与乡村发展的关系,保护水乡特色。

关键词:雄安新区;白洋淀;水村;抵触控制;自然保护区

中图分类号:F426.4 文献标志码:A 文章编号:1674-7356(2020)-03-0001-06

白洋淀湿地为华北极其稀缺的生态资源,被誉为“华北之肾”,2002年被河北省列为自然保护区。雄安新区成立后,白洋淀水域处在新区规划范围内。为更好地保护湿地,淀区水村面臨改造、搬迁等乡村转型与重构状况。《中华人民共和国自然保护区条例》规定,在划定的保护范围核心区内不应该有人,人只能在缓冲区、实验区内活动。而直到今天白洋淀内仍有39个拥有六七百年历史的水村,生活着近10万居民,这些水村位于安新县区域。在安新县规划文件中曾提到处于湿地保护区核心区与缓冲区的水村将限期全部搬迁,如今雄安新区的建设使该保护区内所有水村全部搬迁成为一种规划趋向。在已有的相关研究中大多提出的是“终极式”的集聚、搬迁等解决方式,缺乏过渡过程与有效指导理论。从长远考虑,或许最直接有效的方式是进行移民搬迁,才能根本解决当地水污染问题。但位于淀区之内的水村是白洋淀特有的乡村形态,是我国乡村聚落的典型标本,承载了长时段、多层次的人水互动历史,可谓一笔宝贵的聚落遗产[1-2]。且淀区村民在内心深处急切渴望世代生存的家园能保留下来,更好的建设与发展。再者,这么多人口要生态移民显然不是短期能解决的。

淀内水村是在历史发展中自然形成的,因白洋淀湿地自然保护区的设立,一些水村的存在便不能符合法规中的条例,这种现象在一定程度上类似于美国区划法中所谓的“抵触”。因此在雄安新区这一“千年大计”追求可持续发展的建设过程中,有必要借助美国区划法抵触控制规则的问题解决思路来指导白洋淀水村的建设与发展。

一、抵触控制规则的解读

(一)抵触控制规则的内涵诠释

抵触控制规则来源于美国区划法,其为针对“某项开发在其建立时合法,却因为城市采用了新的或修正的区划法规,不再符合区划法规中一条或多条规则的现象”[3]所制定的控制规则。

美国各城市区划法中的“抵触”大都涉及地块、建筑、用途与标志四方面,其价值观念为承认抵触的合法性,允许继续存在和发展,在此基础上可以有条件的进行修复、扩建、重建及变更,但其抵触程度不得增加并应最终消除[4]。因而在抵触控制规则中,对于“抵触”的处理包含四项基本原则:延续存在、限制扩大、渐进补救、限期消除。

(二)抵触控制规则的内涵引申

美国区划法的抵触控制规则虽侧重的是细小的规范层面,呈现的却是一种矛盾的解决办法。在白洋淀水环境保护和村庄建设与发展的冲突面前,借用区划法抵触控制的基本原则,将其内涵进行引申,将村庄布局规划由“终极蓝图式”转变为“动态发展式”[5]。具体引申含义为:

延续存在——遵循乡村发展规律,村庄这一形态可以合法的保留下去,但不能增加对环境的继续破坏。从发展的角度考量,根据村庄具体情况进行集聚或者原地提升改造发展,同时注重文脉的延续。

限制扩大——限制村庄规模与人口数量,建筑高度、密度、色调等;限制个体对环境的破坏等,以此防止“抵触”程度扩大。

渐进补救——有计划地对村庄的建筑量进行削减,将村内用地向单一化转变,逐渐退地还淀;补救失业状况,为村民谋求新的经济出路。

限期消除——依据村庄所处区位的生态敏感性以及村庄发展潜力的综合状况,设置合理使用期限,在期限内居民可以继续生活,但不能继续对环境造成负面影响,到期后必须搬迁,最终消除“抵触”,完成退地还淀。

二、白洋淀水村的类型划分

水村,又称“岛村”,是以湖岛为基础形成的村落,大都形成于宋明时期,因村庄四面环水,交通不便,受外界影响较小,至今有的村庄仍保留着浓厚的聚落氛围是我国乡村聚落的典型标本,也是白洋淀特有的乡村形态。因为之前四周水环绕,村民依水而生,将这些村庄统称为纯水村或淀中村,相对于水村,还有沿白洋淀堤岸而生并非四周环水的半水村(淀边村),它们是乡村中比较独特的一种村庄形态。《安新县志》中记载,白洋淀保护区及周边涉及10个多镇,39个纯水村(淀中村),134个半水村(淀边村),水村聚落与园田散布在白洋淀之中。已有研究对淀中39个纯水村的分类常见的有以下三种。

(一)按在自然保护区的区域进行划分

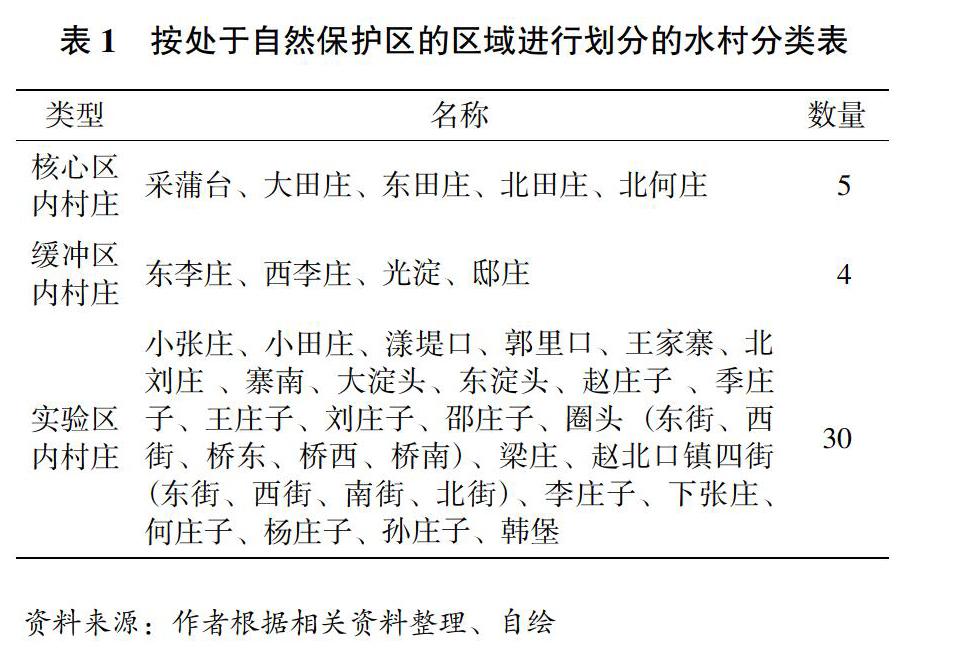

在《河北省白洋淀水体环境保护管理规定》(1995)中,明确了白洋淀水体环境保护区域分为三级保护区,其中一级保护区就是白洋淀大堤以内的淀区,即所有水村所处的区域。在《安新县城市总体规划纲要》 (2009—2030)中指出,根据生态敏感性,将白洋淀一级保护区再细化分为三个次级保护区,即核心区、缓冲区、实验区。根据水村所处保护区的区域分为核心区内村庄、缓冲区内村庄与实验区内村庄(表1)。

(二)从特色资源价值角度进行划分

将村庄分为遗存资源村庄、旅游特色村庄、一般村庄;或重点村、特色村、一般村[5-7]。

(三)根据村庄所处的区位进行划分

将村庄分为主航道沿线村庄、镇(乡)区所辖村庄、景区周边村庄[6]56。

综合分析发现,对白洋淀39个水村的分类按处在自然保护区的区域进行划分,能将村庄清晰的剥离出来,同时该划分角度依托于法律条文,更便于借用美国区划法规寻求自然保护区不同类村庄的建设与发展途径。期间可以将村庄的资源价值以及所处区位状况综合考虑进去,使村庄的发展路径更加合理完善。

三、白洋淀水村现存的主要问题

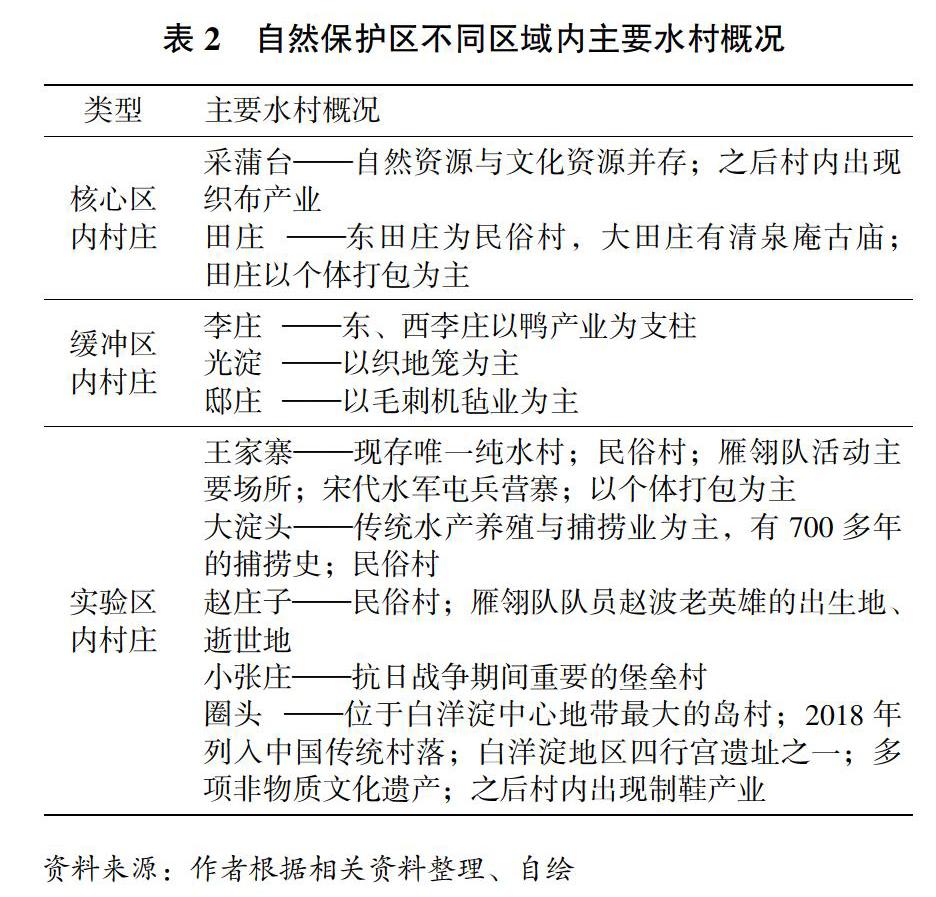

通过大量的资料查阅、实地调研、村民访谈与深入研究,发现处于白洋淀自然保护区的三类水村,发展状况虽有些许差异(表2),但整体状况相似,均面临以下主要问题:

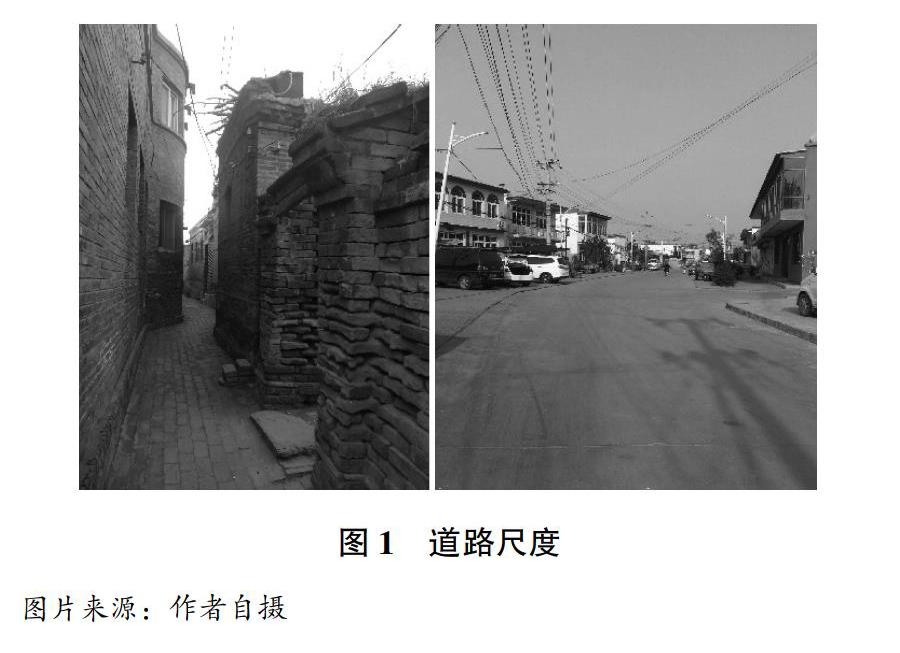

(一)建筑风格混杂,传统水乡风貌淡化

白洋淀水村整体状况为村中心老房子居多,灰砖结构、平顶一层,为“马鞍脊,四平山”的地方传统民居形式。由于建设用地少,建筑紧凑,院子与砖砌道路都很狭窄,形成很多胡同,在这部分区域仍能看到一些老村的肌理。但大部分村子老建筑没能成片保留下来,建设用地面积稍微宽敞些的老房子被用红砖翻新或盖成二层楼房,表面还贴了瓷砖,屋顶采用预制楼板等,村内的河淀被填成宽阔的道路,破坏着传统水村肌理(图1)。村中心外围地区住宅的建设就相对粗放,且建筑样式各异,甚至有些村庄在美丽乡村建设过程中盲目建造了江南水乡风格的建筑,有些村庄还出现了一些厂房(图2)。整体来看水村建筑风格混杂,北方传统水乡风貌正逐渐被淡化甚至消失。

(二)市场需求减少,传统手工艺渐失

芦苇制席是当地村民世代为生的主要经济来源之一,随着生产生活方式的改变,市场对席子的需求大大减少,加之制席过程繁杂,芦苇经济效益逐渐降低。许多稍年轻的白洋淀村民纷纷转行,外出打工或在村内从事制鞋、织布、毛毡等对环境有污染但经济收入高的产业,孩子主要在学校接受教育不再从小学习编篓制席,水乡的传统手工艺正逐渐被放弃、丢失。这也导致当地的芦苇大片大片无人收割,从而致使水村周边本来优质的芦苇质量越来越差,长期下去还会影响水质。

(三)各村产业单一,未具规模且分散

自雄安新区建设以来,村内的污染产业均被严格清理,许多工厂关闭或外迁,村民任何建设活动均被禁止,一些民俗村的农家乐也被暂停经营。以这些产业为主要经济来源的许多村民失业,有技术或力气的村民选择外出打工,一些上年纪的村民仍坚守着制席、打包、织网、捕鱼、摆渡游客等的个体劳动,且不同水村个体劳动的侧重点不同(表2),加之大部分村之间有水相隔,整体来看各村产业单一,分散且未形成规模。

(四)文化意识薄弱,传承与发扬不足

白洋淀水村是红色文化所在地之一,在抗日战争、解放战争、抗美援朝时期涌现出许多战斗英雄。目前村民很少会提及,甚至年轻一些的都不太知道这些可以让他们引以为豪的红色文化,对村庄自身文化优势和文化的巨大发展潜力认识不足。

现有的烈士祠布置比较简单或选址比较偏僻,有的形同虚设。很少再有村民愿意花费几年时间传承当地的特殊技艺,发扬就显得更加困难。因此能目睹村民与鱼鹰协同在水中捕鱼的几率越来越小,当地一些健身武术或杂技等非物质文化遗产也面临失传的状况。

(五)卫生设施增强,环保政策仍待完善

在国家针对乡村发展的一系列政策下,水村基础设施逐渐完善。村内都铺设了饮用水以及污水处理管网,设有污水处理站,垃圾桶、公共厕所等。但在日常生活中还会经常看到村民在淀中洗涮拖布或将粪便倒入水中等现象,这与乡村地区的观念相对落后、政策和法规不健全有密不可分的關系[8]715。

(六)向往美好生活,背井离乡不舍

虽然水村之前与外界没有道路相连,生活存在极大不便,但一方水土养一方人,历代村民已经习惯了这里的生活方式。村民向往美好生活,且现在生活水平日益提高,这里承载了长时段、多层次的人水互动历史,承载了他们难忘的记忆。在老一辈村民内心深处是希望永远不要离开故土,在此见证生活的日益美好。此外,对搬迁后在城市生活不适应的各种担忧也增加了他们背井离乡的不舍。

四、抵触控制规则在白洋淀水村建设与发展中的应用

(一)“限期消除”——核心区内水村的建设与发展

在自然保护区核心区内,禁止任何单位和个人进入,除依照条例规定经批准外,也不允许进入从事科学研究活动①。因此,在自然保护区核心区内是不允许有人类活动的,建设发展受到较大的限制,不宜进一步开发[6]56。核心区水村的存在显然是明显的“抵触”,可以从区划法中对这种明显抵触的处理方式得到启发,采取适合本地的“限期消除”原则。

设置较短合理使用期限,引导村民生态搬迁。

雄安新区建设体现的是可持续发展,而非短期快速的一次性规划,基于此应结合总体规划为核心区村民设定合理的短期使用期限。在该期限内村庄与村民可以继续存在,到期限后村民必须全部撤离。该期限可以使不同年龄段村民在各自方面做好充分的准备,将其损失降到最低,引导他们陆续搬迁并进行妥善安置。

在此过程中要对核心区五个村庄的文化、手工艺等进行系统性的发掘、记录与整理,收录到档案或今后的文化展馆中,搬迁之后再进行村庄建筑的拆除。采蒲台这种自然与文化并存的宝贵村落,原住民虽然不能保留,但在满足生态保护要求的前提下,一部分具有真实感、原生性的水乡建筑是有必要适当保留下来的。因区域的发展一定要以文化为基石,保留住一些文脉,作为历史的见证,供后人纪念与缅怀,也为这里的村民留下一丝看得见的“乡愁”。

(二)“限期消除”+“渐进补救”——缓冲区内水村的建设与发展

保护区核心区外围可以划定一定面积的缓冲区,只准进入从事科学研究观测活动①。这一点并没有排除人可以在该区域的存在。缓冲区的村庄更偏重于发展产业,不乏“散乱污”现象,且自然与文化资源相对另外两类村庄并不突出,对这类村庄在建设与发展过程中可以坚持“限期消除”与“渐进补救”结合的原则。

1. 设置相对较长合理使用期限

按自然保护区的生态敏感性分析,缓冲区的四个村庄也是需要搬迁的,但搬迁的时间没有核心区紧迫,因此可以为其设立相对核心区村庄较长的合理使用期限,待核心区居民妥善安置后再进行该地区的搬迁,一方面可以汲取核心区搬迁与安置经验,在一定程度上也缓解国家与地区的压力。

2. 土地后续使用单一化,建筑物减量化

在设定的合理期限内,对已长时间荒弃达到或超过一定年份的,或者已经破损无法使用的建筑陆续进行拆除。拆除的建筑用地可先用于菜地或其他绿化,等后期全部搬迁后再在建筑拆除过程中适当实施退地还淀。

因缓冲区的村庄偏重于发展产业,村内有不少厂房。对于停产或外迁的产业厂房适当拆除,使村内土地使用逐渐朝着单一化方向还原,留一些较好的闲置厂房暂时转化为手工业、农副产品加工等无污染产业的集中制造场地,解决部分村民因工厂关闭造成的失业问题,保证村民的利益。如果条件允许,一些厂房可以作为科学研究活动的场所,减少了建设时间与费用。

3. 对村民进行工作培训,做好思想工作

针对不同年龄段尤其是暂时还没找到工作的村民,免费进行不同工作岗位的培训,教授他们一些在城镇可以更好适应生活的基本工作技能,为其谋求搬迁后的工作出路。对老一辈村民做好思想工作,排除他们内心存在的对新地区生活的担忧,让他们感受到搬迁之后生活会更加美好,也会有不少机会让他们很好的发挥余热。

(三)“延续存在”+“限制扩大”—— 实验区内水村的建设与发展

缓冲区外围划为实验区,可以进入从事科学试验、教学实习、参观考察、旅游以及驯化、繁殖珍稀、濒危野生动植物等活动①。这在一定程度上并没有排除村民可以继续在此居住的情况,但不得不在以后的发展中进行建筑、人口等的限制,使“抵触”程度不再增加。因此可以采取“延续存在”与“限制扩大”结合的原则。

1. 延续村庄肌理,限制村庄规模

对村庄进行整治,将村中心部位仍留存的老房子与胡同进行保护与修复,对后期那些无序扩张、破坏村庄肌理比较严重的建设进行拆除或改造;从目前来看,对填淀形成的一些有必要保留的主要交通道路进行合理绿化与规划,改善失调的尺度,将这种传统的水村交融、丰富多变的村庄肌理延续下去。

在考虑水村所处区域生态敏感性的前提下,对村庄的现状、文化价值、发展潜力等整体情况进行评价,确定哪些村庄需要集聚发展,哪些只需在现状基础上进行稳步提升。限制围淀造地,控制新建住宅,登记村内人口数量,对长期在城里生活但村中仍闲置房屋的家庭以及想流转土地的村民进行沟通,在保证村民利益前提下使他们安心迁出,实现淀区人口自然削减,逐步退地还淀、退田还湿,将村庄规模限制在合理范围内。

2. 延续水乡风貌,限制建筑风格

水村是我国北方地区白洋淀特有的乡村形态,要将该地区的水乡风貌延续下去。在今后的发展过程中,应借鉴国内外优秀案例,将当地的元素创造性的融入设计中,限制建筑的高度、密度以及色调,延续水村原有格局与空间尺度,在传统的基础上合理规划现今发展所需要的道路尺度与布局,对后期新建的异类建筑进行改造,逐步还原本地建筑风格。

3. 延续传统文化,谋求传承之路

重视并宣传本地红色文化、渔家文化、芦苇文化、民俗文化等,将传统文化延续下去,提升村民文化自信。与雁翎队相关的文化类村庄需要将历史人物或英雄人物的事迹挖掘并整理出来,利用村中闲置房屋进行改造,设置村史馆或文化展馆。在当地学校开设文化宣传教育活动,让村民从小了解家乡历史,增强文化传承与发扬意识。充分利用当地的旅游资源,开设与芦苇相关的手工课,为芦苇以及当地精巧的编织手艺谋求新出路。编织成精巧的小物件或者芦苇画,作为当地旅游的特色产品或纪念品出售给日益增多的游客,同时利用传统编织技艺制作更符合当代生活需求的产品远销出去。

4. 延续水乡产业,集聚种类规模

将各村主导的制席、打包、织网、捕捞等传统水乡产业集聚形成规模发展,各村分工合作,拓展销售市场,提高生产效率与村民工作积极性,带动村子整体致富。

与自然、文化并存的特色村庄内村民形成股份合作,发展旅游业。适当改造民房,制定统一的接待标准和规章制度,为游客提供食宿条件,逐步完善服务业。

5. 限制细节污染,完善环保政策

本地有污染产业已被停止或转移,此后应重点关注生活污染。完善环保政策,规范环保行为,建立“政府主导、各方参与、多级联动”的污染防治管理监督机制[8]715,奖惩分明,限制村民日常细节对水环境造成的影响,从点滴抓起,让一切生活污水通过地下管道汇聚污水处理站,才能有效改善鄉村生态环境。

五、结语

雄安新区建设使白洋淀特有的水村聚落遗产面临自身发展与环境保护冲突难题,水村的转型与重构亟需引起学术界的高度重视。本文尝试借用美国区划法中抵触控制规则的问题解决思路来处理水村面临的难题,根据水村现状将区划法中的“延续存在” “限制扩大” “渐进补救” “限期消除”四项基本原则的内涵进行诠释与引申,探究出白洋淀自然保护区核心区、缓冲区、实验区内水村可分别采用“限期消除” “限期消除” + “渐进补救” “延续存在”+“限制扩大”的建设与发展的途径,将以往村庄“终极蓝图式”规划转变为“动态发展式”,充分彰显“千年大计”的可持续发展理念。以期启迪决策者与规划师,要在理性分析的基础上,充满人文关怀的进行空间管制,避免处于生态敏感地区的特色村庄所蕴含的地域文化被湮没[9]。

注释:

① 《中华人民共和国自然保护区条例》 (1994年版)第十八条、第二十七条规定。

[参考文献]

[1] 周永广,马金涛,吴茂英. 基于“真实性”体验的乡村旅游社区化发展研究——以河北白洋淀“岛村”为例[J]. 浙江旅游职业学院学报,2009,5(4):1-8.

[2] 贺鼎. “凡益开题”第十三期:水环境、聚落遗产与雄安新区发展[J].中外建筑,2018(3):16-20.

[3] 杨军. “抵触”控制:介于合法与违法之间的管理——以美国区划法规中的“抵触”控制规则为例[J]. 城市规划,2012,36(11):67-69.

[4] Zoning Resolution-The City of New York[EB/OL]. [2018-12-31]. Department of City Planning(New York). https://www1.nyc.gov/site/planning/zoning/access-text.page#collapse5.

[5] 趙毅,段威. 县域乡村建设总体规划编制方法研究——以河北省安新县域乡村建设总体规划为例[J]. 规划师,2016,32(1):112-118.

[6] 张颖,王丹,王芳. 水环境制约视角下生态敏感地区居民点空间布局研究——以白洋淀区域为例[J]. 中国名城,2016(8):53-57.

[7] 段威. 生态保障背景下的村庄连片整治规划探索——以白洋淀地区为例[J]. 小城镇建设,2015(5):53-57.

[8] 王永生,刘彦随. 中国乡村生态环境污染现状及重构策略[J]. 地理科学进展,2018,37(5):710-717.

[9] 王莉莉,王英帆,崔羽. 地域文化视角下生态敏感地区规划策略探析——以西安市厚畛子镇规划实践为例[J]. 城市发展研究,2014, 21(12):102-107.

Construction and Development of Water Villages in Baiyangdian under the Rules of Conflict Control

KONG Junting, MA Xiaoyu

(School of Architecture and Art Design, Hebei University of Technology, Tianjin 300401, China)

Abstract: The construction of Xiong′an New Area makes water village, the unique shallow lake(Wa Dian) settlement heritage of Baiyangdian, face reconstruction and relocation. Based on the analysis of the current situation and prominent problems of 39 water villages in Baiyangdian, the paper uses the idea of American Zoning Regulations law to explain and extend the four basic principles of "continuous existence", "limited expansion", "gradual remedy" and "deadline elimination", and applies them to solve the conflict between the development and construction of water villages and environmental protection, and explores the ways of transformation and reconstruction with "dynamic development" of different types of water villages in Baiyangdian. The purpose is to strengthen human care, better coordinate the relationship between water environment protection and rural development, and protect the characteristics of water villages.

Key words: Xiong′an New Area; Baiyangdian; water village; the rule of conflict control; natural reserve