历久弥新

揭继荣

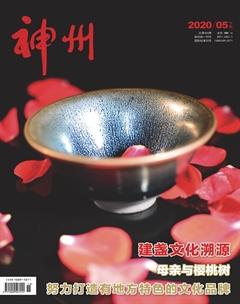

摘要:建盏作为中国陶瓷史上一颗璀璨的明珠,深受文人墨客的钟爱,正是源于文人雅士的热爱与追捧,让土与火的交融造就出巧夺天工的建盏。

关键词:建盏;传承;发展

一、建盏的文化内涵

建盏产自建窑,是中国古代八大名瓷之一,为宋代皇室御用茶具,因窑址位于福建建阳而得名。建窑黑釉茶盏器形质朴,不事过多的堆饰,只在釉色上下工夫,追求自然的窑变效果。与宋文人士大夫的审美趣味相为表里,建盏也激发了众多文人墨客的创作灵感,留下了一篇篇赞誉备至的诗文歌赋。斗茶诗文、茗茶宋画正反映了这种时代精神,使用建茶和建盏品茗给士大夫阶层以无限的情趣,他们在其中得到了自己所需要的超脱感和心理上的愉悦,我国古代的饮茶艺术也因此发展到了历史的巅峰。从这个意义上说,建盏是一个美妙的社会文化载体。

二、建盏的烧制工艺

建盏制作难度大、烧成几率低、生产成本高这一重要特点是解释建窑许多问题的基本依据。它蕴藏着令人神往的迷一般的建盏最本质也是最丰富的内涵—自然窑变的不可再生性与无法预测性。它们真正是土与火高难度结合的陶瓷产物,黑釉表面分布着的多姿多彩的斑纹都是在窑火中天然形成的。最有代表性的是兔毫、油滴、鹧鸪、曜变等品种。

兔毫因茶盏内外非釉面结晶而现出细长如兔毛状的纹路而得名,又根据兔毫盏色泽的微妙不同分“金兔毫”、“银兔毫”和“黄兔毫”。兔毫盏的特征是在黑釉上透出黄棕色或铁锈色细长的条状纹,好像兔毛一样,因而称作兔毫盏。其形成机理大体是由于在烧成过程中,釉层中产生的气泡将其中的铁质带到釉面,当温度达到1300°C,以上,釉层流动时,富含铁质的部分就流成条状纹,冷却时从中析出赤铁矿小晶体所致。兔毫盏的坯土应首选水吉大黎的高岭土,因为这个地方的高岭土,铝含量高达20%-30%,高铝量能使釉面的流动相更强,从而增加玻化面感,使作品釉面光泽,毫纹向外放射,极为美现,但要严格控制温度,若温度过高则容易造成干口。

油滴是建窑黑釉茶器中的名贵珍品,其形成原因也很复杂,因此存世量也不多。油滴盏的釉面密布着呈银灰色金属光泽的小圆点儿,因形似油滴而得名。油滴的形成是由于铁的氧化物高温下在釉面聚集,冷却后以赤铁矿和磁铁礦的形式从中析出晶体所致。油滴也可分为金油滴、银油滴,金油滴的结晶釉色呈黄色,银油滴的结晶釉面则呈银白色。油滴的坯土应选水吉南山的高岭土为主配置,南山的高岭土,石英、长石成分较多,耐高温且易于结晶。

鹧鸪斑也是建窑黑釉盏中的极品,在黑色釉面上分布大小不均的白色圆形斑点,黑白分明,视觉冲击力十分强烈。其形成原因有两种,一种是自然生成,属于窑变类,其二则是以白釉点染而成。鹧鸪斑的坯土同油滴一样,应选水吉南山的高岭土。

曜变茶盏更是建窑黑釉茶器中的珍贵品种,曜变盏外形尤为端庄,盏内外壁黑釉上散布浓淡不一、大小不等的琉璃色斑点,光照之下,釉斑会折射出晕状光斑,十分神奇。曜变的形成原理很特殊,在烧窑中釉水发生变化,这种变化系偶然出现,非窑工人力可为,因此,其成品极为罕见,传世的三件曜变盏均被日本奉为国宝,其中静嘉堂文库收藏的耀变盏又称“禾叶天目”。

无论何种建盏的创作,对于建盏艺人来说,首要的任务是要继承传统,因为只有通过对建盏传统技艺的理解和熟知,才能不断地汲取古人技法的特色和优点,并加以学习,不断地运用到自己的创作中去,才能创作出优秀且富有生命力的建盏作品。我对于建盏创作过程中常见的三个问题的有一些自己的经验心得,在此与大家分享,如有不妥之处,望大家予以指正:

1.流釉,建盏釉面局部流动呈条带状。主要产生于三个方面:釉料配方、施釉和烧成工序。造成的原因可能是:釉配方较软,溶剂较多,釉熔温度低;釉层太厚,或上釉时的厚薄不均匀;烧制时温度过高。解决方法:

1.1调整釉料配方,提高熔融温度,减少熔剂,提高高温的粘度;

1.2改进上釉的工艺手法,控制釉的浓度,上釉时经常将釉水搅拌均匀,不要随便添加生水;

1.3烧制过程中温度不宜过高,不能超过坯釉所需的温度;

2.釉裂,多产生于配方、配料、琢磨时间、上釉和装烧工序。解决方法:

2.1调整坯料的组成,减少石英的含量(细沙);

2.2调整釉的配方,使坯和釉的膨胀系数相适应,正常情况下,釉的膨胀系数略低于坯的系数,比如:釉里面不宜过多的加入长石类的溶剂,因长石的膨胀系数较大,热能定性较差,易龟裂,可适当的加一点滑石(7%)以下;

2.3适当控制上釉的厚度,釉层稍薄,一般油滴为:1.0-1.2,兔毫为1.5-1.8左右。上釉时,经常搅拌釉浆,防止分层沉淀,同时控制釉料的细度和稠度,釉浆的比重一般为0.45-0.48左右;

2.4检查球子的质量,不符合要求的及时更换,大小比例要合理,磨好后要一次性倒出干净,防止粗细不一。

3.缩釉,缩釉的原因:坯内含碳酸盐过高(田泥用的不当);流动性太差的釉,上釉后多余的釉不易流动,积在坯体底部;流动性太强的釉,上釉后多余的釉聚滴时间太长,烧成时由于表面张力致使釉面收缩;烧成时窑内水汽太多,坯体潮湿,加热后局部的釉层便卷起;上釉或素烧坯存放时间太长,坯体有灰尘,油脂和汗迹影响了粘附。解决方法:

3.1缩短磨釉时间,釉颗粒适当增粗;

3.2对流动性较差的釉适量加一点碱性溶剂,增加其流动性,釉软则减之;

3.3严格控制釉的比例,上外釉面应在1.42-1.48,在干燥的季节应在釉中添加一点清水,防止蒸发,使釉变浓;

3.4烧成温度在500-650°C时应缓慢升温,温坯不能上釉。

三、建盏的传承和发展

“传承”固然是我们的必经之路,然而“发展”更能体现我们当代建盏艺人对于建盏艺术的价值。建盏烧制工艺的传统技法,是与中华民族文化意识审美观念的艺术造型有机结合,造就了建盏独特的文化审美。建盏作为传统工艺品,既有根深蒂固的文化艺术基础,又有建盏艺人们丰富的技术和经验积累。千年文化的积淀,中西方文化的交流,宋文化、茶文化与瓷文化的相互辉映,赋予了建盏更多一份东方魅力与世界色彩。

历久而弥新,今天,我们对于建盏的美感认知和体验,也并非因艺术的现代进化而有所改变,建盏艺术并不是机械的反应自然和生活,而是按照中国人民的审美观念,对客观事物进行概括、提炼和加工,从而创作出的比自然更美、比生活更高的建盏艺术作品。因此承载着宋代的文化和审美的建盏艺术,在今天依然能够得到人们的喜爱。

参考文献:

[1]宋代建盏的科学研究[J].陈显求,陈士萍,黄瑞福,周学林,阮美玲.中国陶瓷.1983 (01)