艺术之道 不避雕琢

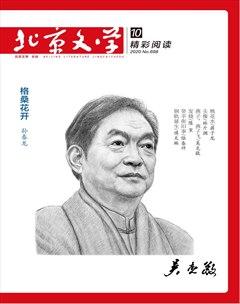

刘庆邦

在林斤澜老师生前和身后,我至少写过两三篇关于他的文章。那些不算短的文章,多是记述我对林老的印象,极少谈及他的具体作品。文坛公认,林斤澜在短篇小说创作方面道行很深,作品比较难懂。我之所以不敢谈他的作品,是有畏难情绪,担心说不到点子上,被人笑话了去。

《北京文学》创刊70周年之际,2020年开设了一个回顾和纪念性的栏目,要把在该刊发表的经典性作品重温一下。既然是重温经典,林斤澜的获得过全国短篇小说奖的《头像》光彩依旧,当然赫然在列。每篇重发的作品后面须配一则短评,《北京文学》把为《头像》写短评的任务交给了我。出于对林老的一贯尊重,也是感谢《北京文学》对我的信任,这个任务万万不可推辞。好吧,我来写一下试试。至于能不能说到点子上,我只能以我之心,贴着林老的心,尽量加以理解。

这篇《头像》,并不是很难懂。我准备的是读三到四遍,结果只读了两遍,就自觉懂得差不多了。《头像》发表于1981年《北京文学》第7期。新中国成立60周年时,刘恒主编的《北京短篇小说名作60年60篇》(上下卷),收录了这篇小说。作为副主编之一的评论家孟繁华先生,在书的序言中特意提到了《头像》,并引用了一段林斤澜对黄杨木雕刀刀见功的刻画。他言道:“与汪曾祺齐名的短篇小说大师是林斤澜先生,他的《头像》在当时也是振聋发聩之作。在1981年林先生就有这样的笔法,实在是令人叹为观止。”繁华先生对《头像》的评论如此之高,连“观止”都用上了,恐怕不能再高了吧。然而我由衷赞同繁华兄的评价,觉得他说出了我也想说的话。的确,在将近四十年前的那个时候,我们这些后来的写作者,还不知道怎样写短篇小说,还在“点灯熬油”地苦苦摸索,是“文革”前就已成名、功力深厚的林老,通过《头像》,及时为我们作出了示范,并树立了标高很高的标杆。重读这篇小说,我仿佛听见林老像当年那样微笑着对我们说:写短篇小说没什么,写着写着就会了。

《头像》篇幅不长,我数了一下,大约七八千字的样子。但作品简单而丰富,体小而博大,诗意而深刻,纸短而情长,是真正经典意义上的短篇小说。那么,这篇小说究竟高在哪里呢?我想来想去,用一句话概括,是其上升到了一种“道”的层面。当我们的小说还在现实的泥淖里挣扎,上不了“道儿”时,林老已超然高蹈,写得头头是“道”。天有天道,地有地道,人有人道,世界万物,各有其道。“道可道,非常道。”在我看来,林斤澜老师的这篇小说至少载有短篇小说之道、艺术之道和为人之道。

先说短篇小说之道。小说写一位叫老麦的画家,在“十年浩劫”之后,顺风顺水,青云直上,连续三年获奖。这天下午,老麦在人民礼堂参加了美术界第三次颁奖典礼,领取了奖状、奖金,还有画册、速写本等奖品,把备用的手提包装得鼓鼓的。领奖那一刻,带响的和不带响的镜头对准着他来,闪光灯乱闪一气,那是相当的风光和热闹。傍晚散场,老麦骑车拐进马驹胡同时,偶尔想起学生时代的好哥们儿梅大厦。梅是学雕塑的,几年来,梅沉寂得无声无息,像失踪了一样,他三年都没见过梅大厦了。获奖兴奋之余,他决定顺便去看看住在“马驹尾巴胡同后坑”的老朋友。老麦如愿见到了久违的、待在原地的梅大厦,小说的画面如画轴一样徐徐展开。小说中的人物只有三个:老麦、梅大厦,再加上一个老太太。场景也只是有三处,一处是梅大厦的工作室兼卧室,一处是老太太住的小屋,还有就是乱七八糟的大杂院。人物少,人物关系也不复杂、不密切,几乎是疏离状态,这样的小说是很难写的。场景单调、局促,没有什么流动的风景可供转换,无法增添额外的色彩。故事发生的时间也很短,前前后后也就是一顿饭的时间。对一般作者来说,这样的小说是难以想象的。可林斤澜就是敢于把自己逼到墙角,勇于知难而进,善于在螺螄壳里做道场。一开始,我也有些替林斤澜发愁,怎样才能把这个搞雕塑的梅大厦写活、写立体呢?既写出思想的深度,又写出历史的厚度,塑造好这个人物呢?读着读着,我就释然了。林斤澜以梅大厦的婚姻生活为线索,举重若轻地就写出了梅大厦人生的前半生。老麦夫妇曾为梅大厦介绍过两次对象,都没有成功。第一次介绍的是一位女诗人,女诗人似乎没看上梅大厦。第二次介绍的是一位成了寡妇的中学女教师,走到约会的楼门口,梅大厦看到附近的玉石厂扔的下脚料,觉得可以用作雕塑艺术品的材料,一时有些着迷,竟然记错了门牌号。真正与梅大厦构成婚姻关系的,是一位跟梅大厦同在特种工艺厂工作的白胖白胖的女工。女工要跟梅大厦学艺,要给师傅洗衣服,抓着衣服就掏兜,有回掏着了存折,说师傅你真逗,挣钱不花,老了白搭。于是向梅大厦发起了进攻,成了梅大厦的妻子。梅大厦遂有了一段幸福生活。接着“文革”开始,梅大厦因走了“白专道路”,被弄走“全托”了半年。等他回到家里,两间屋子里的家具被搬得溜光,白胖女人也不知和谁“串联”去了。老麦见梅大厦孤身一人,屋里冷冷清清,还靠煮挂面维持生活,十分清苦,第三次提出给梅大厦介绍一个对象。梅大厦连说了三个不用,说他“没有时间”。那么他的剩下的不多时间,要用到哪里去呢?都要贯注在艺术创造上。婚姻是人生的一个穴,也是这篇小说的一个穴,林斤澜点到了这个穴道,以点带面,就把整篇小说盘活了。

再说艺术之道。这篇《头像》看似写故事,写人物,写人的情感和人的命运,内里通篇的主旨却是在写艺术创造之道。林斤澜通过小说启示人们,艺术创造的大道是这样的。不仅雕塑是这样的,世界上所有艺术之道都是如此。这些道体现在梅大厦的身上,是甘于清贫,耐得住寂寞;是不跟风,不赶潮流,坚持独立思考和自由创造;还是不断学习、借鉴和创新。与老麦对比,在老麦忙于应付来信、来访、来约稿之际,梅大厦从不露面,美术界听不见他的名字。老麦在梅大厦简陋的小屋里看到,外屋的窗下,有个煤气炉。里屋靠里角落里,有张木板单人床,白床单黄不搭拉的。只有这一炉一床,才表明还住着个人。梅大厦本人,花白的头发乱蓬蓬的,细眼睛挂红丝,小个子还有点儿驼腰。他就像一个不起眼的泥瓦匠,穿一身劳动布工作服,往哪儿一拍,都少不了粉尘飞扬。除此以外,屋里全是木头架子,架子上摆满了雕塑作品。那些作品有陶瓷的、玉石的、石头的,还有黄杨木、楠木的等。所有作品都是出自梅大厦的手。他的手与众不同,那是一双“皮肤紧绷,肌肉鼓胀,伸缩灵活的年轻的手啊”。 梅大厦用手抚摸着这几年创作的作品,一一为老麦介绍。作品中有振翅欲飞的雄鹰,有静静的白天鹅,还有的一时看不分明是什么。梅大厦介绍到每一件作品,都有些爱不释手,眼里放出异样的光芒。梅大厦的艺术之路并不是一帆风顺,也曾有过跟风的教训。有一个架子顶部,放着一件“一身尘土、背着二胡的女兵”的陶瓷作品,梅大厦认为那是他最糟糕的作品,“现在看都懒得看一眼,这么不经看。” 梅大厦得出的体会是:“想搞艺术,就不要想好命运。”在老麦去看望梅大厦的时候,梅大厦认为,不管是创作环境,还是创作状态,都是他一生最好的时候,“思想上自由,生活上自由,艺术上我觉着看得见自由王国了。”别看梅大厦过的是寂寞的生活,但他在创作上敞开胸怀,兼收并蓄,一点儿都不保守。他新近创作的少妇木雕头像,吸收了现代派的表现手法,大胆创新,是他最得意的作品。作品不是写实的,是变形的。头像脑门长,眼皮也长,从眉毛到下面的眼睛,竟有一个鼻子的长度。这是一个眼睛半闭、嘴唇紧闭的深思的面容,有了长长的脑门和长长的眼皮,思索似乎才可以尽情盘旋。林斤澜写道:“森林里常有苍老的大树,重重叠叠的枝叶挂下来,伞盖一般笼罩下来,老树笼罩在沉思之中。这个少妇头像,是沉思的老树的精灵。”这是小说的点睛之笔。

第三是为人之道。不管做什么事情,首先是做人。为人之道,当是艺术之道的基础。如果连人都做不好,何谈艺术之道呢!在这篇小说里,梅大厦的为人之道主要体现在他善待老太太上。上岁数的老太太和他住隔壁,那壁不是砖墙,是编在一起的高粱秆上抹一层泥。虽是隔壁,却一点儿都不隔音,他这边做雕刻时一敲打,那边打春节犯了心口疼的老太太心口就震一下。为了避免母亲一样的老太太心口疼,他只好把做雕刻的事停下了,从春节到现在,他使劲忍着,再没有做一件作品。其实老太太对他的雕刻行为一点儿都不理解,以为他是想女人想疯了,才在夜里不睡觉,做些石头人、木头人代替女人。出于对梅大厦心疼和爱护,老太太不想让梅大厦做那些东西。这样一来,老太太的误解就和梅大厦的艺术创造产生了矛盾。矛盾当前,梅大厦的选择,是宁可暂停艺术创造,也要保重老太太的身体健康。任何艺术创造,说到底,不都是为了人好嘛,不是为了人类好嘛!

最后再说几句关于雕琢的话。有人说林斤澜的小说过于雕琢了,那么他就写了一篇以雕琢为题材的小说,用小说表明,雕琢有时是必要的,也是艺术之道。做木雕,不精雕细刻能行吗?玉不琢不成器,做玉器不反复琢磨也是不行的。

责任编辑 侯 磊