辽河三角洲异质生境芦苇种群生长动态对比研究

陈 龙,张美玲,李俊和,陈洪利,赵珈祎

(1.辽宁省盘锦市气象局,辽宁 盘锦 124010;2.辽宁省大洼县气象局,辽宁 大洼 124200)

芦苇是一种广泛分布在世界各地不同生境的重要植物,为长根茎型无性系植物,天然种群主要依靠营养繁殖更新种群,具有较高的经济价值及生态价值[1]。位于辽河三角洲的辽河口国家级自然保护区芦苇面积816 km2,是中国典型的芦苇沼泽分布区,在全球范围的湿地生态系统中极具代表性。该保护区是亚洲东北部水禽繁殖的重要区域,芦苇的长势直接关系到该湿地生态系统的稳定和鸟类保护[2-3]。在中国天然湿地面积呈大幅持续减少的情况下[4-5],芦苇以其抗逆性强、适应性广的特性,在维持湿地生态系统稳定、保护珍稀鸟类资源等方面都发挥着重要作用[6-7]。

自20世纪以来,国内外许多学者对芦苇种群生长发育特征、生理生化、生态效应、外界环境影响等进行了广泛的研究[8-10]。陈晨等关于土壤对芦苇生长发育的影响研究得出,从壤土到黏土、通气性好是芦苇生长发育好、产量高的必备条件之一[11]。沈红研究了盘锦湿地芦苇,结果表明:芦苇在日平均温度5 ℃左右的低温慢慢发芽生长;积温越高芦苇的产量越高[12]。贾庆宇等分析了盘锦湿地优势植物芦苇的群落学特性,结果表明:盘锦湿地芦苇地上部生物量峰值出现在7月,4~7月芦苇茎重与叶重呈显著的正相关;地下部生物量存在明显的季节和垂直变化规律,其中0~30 cm的须根干重最大值出现在7月,根茎干重最大值出现在6月;根冠比最低值出现在7月,分层营养物质主要在30 cm以下积累[13]。陈敏等得出芦苇叶片各生理指标和地下水埋深度存在着密切的相关关系,与可溶性糖含量、MDA含量、SOD活性呈正相关,与叶绿素含量、POD活性呈负相关[14]。邓春暖等研究表明,干湿交替比持续淹水条件更有利于芦苇的生长,可以增加芦苇叶片的光合速率、提高芦苇的光化学性能、减少热损耗、提高光系统Ⅱ的活性。干湿交替的芦苇叶片叶绿素含量明显高于持续淹水组[15]。芦苇在维持湿地生态系统平衡和物种多样性方面也发挥着重要作用。芦苇的根可疏松土壤,死后可留下相互连通的孔道和有机物残体。无论土壤原始的孔隙率如何,芦苇可稳定根际的导水性,在2~5 d内的芦苇根系的导水作用可与粗砂相当[16]。当污水通过芦苇湿地生态系统时,芦苇能从污水中吸收营养物质并加以利用,而且能吸附和富集重金属和一些有毒有害物质,使水质净化[17-18]。王铁良等研究了盐胁迫对芦苇和香蒲生理特性的影响,结果表明:芦苇受到盐胁迫,使其体内超氧化物阴离子产生速率降低,丙二醛的含量升高[19]。张爱勤等研究了扎龙湿地芦苇生长与水因子关系,结果表明:水质主要是通过溶解氧(DO)、生化需氧量(BOD)、高锰酸盐指数和水的总硬度对芦苇的生长产生影响[20]。

国内研究者对芦苇种群生物量和生产力的研究报道也较多,研究区域几乎涵盖了我国芦苇分布的所有地区,但是针对不同生境条件下芦苇生长发育的不同气象、水位、水质等环境条件及不同条件下的芦苇生长发育、生理生态特征变化规律的对比研究还鲜为报道。在异质生境中,植物分株构件大小具有较大的可塑性,均可在种群和分株等水平上进行检测[21],植物对异质环境的适应变化,不仅能够反映出植物分株、种群对环境的适应能力和生长发育节律,也能够反映出环境条件对植物分株及种群影响和饰变程度[22]。受多种因素影响,盘锦辽河口芦苇湿地的面积在逐渐萎缩,其中2014年盘锦芦苇湿地监测面积为643 km2,2015年盘锦芦苇湿地监测面积为632 km2,较2014年减少11 km2[23]。尽管近年来盘锦市人民政府加大了湿地保护的力度,而辽宁省气象局遥感中心的高分卫星监测数据显示,2015~2018年间,盘锦辽河口湿地芦苇面积又减少了约19 km2,由多种原因引起的芦苇湿地面积萎缩已经成为一个不争的事实。在盘锦辽河三角洲开展异质生境芦苇群落生长动态研究,可以为该地区芦苇湿地生态系统保护和已退化芦苇种群恢复提供科学依据。

1 研究地区与研究方法

1.1 研究区概况

试验观测区域位于中国气象局沈阳大气环境研究所盘锦芦苇野外观测站和盘锦市大洼区辽滨鸭舌岛。观测区域年平均气温9.5 ℃,年降水总量655.2 mm,年总日照时数2648.8 h。全年无霜期190 d。

1.2 试验方案

观测区域选择在盘锦市大洼区赵圈河镇的盘锦市湿地生态监测站苇田观测场和位于辽东湾新区的辽滨鸭舌岛内的人工灌溉苇田,观测时间为2018年5~11月。苇田观测场内水质以纯河水灌溉为主,鸭舌岛内水质以咸水(河水+海水)灌溉为主,均为人工灌溉。芦苇发芽后,定期进行水质、密度、发育期及生物量等指标的测定。由于苇田为季节性灌水,每年8月下旬后苇田水位逐渐接近土壤表面,而此时芦苇已进入开花期,各项生长发育指标均已达到最大值,故除发育期外的其他测定指标的测定均在5~8月进行。

1.3 试验方法

1.3.1 2种生境条件下芦苇生境水质的测定 每10~15 d进行水质取样,采用多参数水质测定仪测定水样的pH值、电导率、溶解氧、溶解性有机物等,每2周测定1次,观测时间为9:00~15:00时,测定周期为5~8月。

1.3.2 芦苇发育期与密度观测 芦苇发芽后,每周观测2次,分别为周一和周五,分别记录不同发育期出现的日期,测定周期为5~11月。芦苇发育期主要有萌芽期、展叶期(盛期)、开花期(盛期)、果子或种子成熟期(完熟期)、果子脱落或种子散落期、黄枯期(普遍期)。

每15 d测定1次芦苇密度,密度测定方法:不同生境的观测区,随机各选取3个1 m2样方逐株统计样方内的芦苇株数,并做好记录,测定周期从5月中旬到6月底。

图1 生态站苇田观测场和辽滨鸭舌岛位置分布

1.3.3 芦苇生物量指标测定 每隔15 d左右对芦苇生物量取样,测定指标包括植株株高、叶面积、生物量(茎、叶干重)等。在实验室内,将3个样方各取的10株芦苇,分别测量株高、地上部干重、叶面积指数等。株高测定方法采用米尺直接测量。叶面积指数=叶面积长宽乘积×密度/单位面积;叶面积则采用辽宁省芦苇科学研究所王国生、钟玉书等发明的芦苇叶面积简易测定法,即芦苇叶长宽乘积与叶面积之间的相关性最大,面积与叶长宽的乘积的相关系数为0.9914。地上部干物重是将所有的芦苇样品植株剪碎分装后,置于烘箱内先在105 ℃下杀青,然后在85 ℃下烘干至恒重,称重。

1.4 数据处理方法

试验数据的整理及统计分析采用Excel 2003和SPSS 19.0软件。

2 结果与分析

2.1 不同生境条件下芦苇生长环境水质的对比分析

从表1可以看出,观测场苇田和辽滨鸭舌岛苇田的pH值均偏碱性;观测场苇田pH值明显高于辽滨鸭舌岛苇田。观测场苇田pH值变化范围为7.4~10.1,最大值出现在8月15日;辽滨鸭舌岛苇田pH值变化范围为6.58~7.41,最大值出现在7月15日。

表1 不同生境条件下芦苇生长环境水质对比

观测场苇田的电导率低于辽滨鸭舌岛苇田的电导率值。观测场苇田电导率变化范围为2.3~4.5 μS/cm,最大值出现在8月30日;辽滨鸭舌岛苇田电导率变化范围为3.5~7.6 μS/cm,最大值也出现在8月30日。

观测场苇田水中的溶解氧低于辽滨鸭舌岛苇田的溶解氧值。观测场苇田溶解氧含量变化范围为0.3~7.0 mg/L,最大值出现在7月15日;辽滨鸭舌岛苇田电导率变化范围为15.4~19.9 mg/L,最大值也出现在8月30日。

观测场苇田水中的溶解有机物含量低于辽滨鸭舌岛苇田。观测场苇田溶解有机物含量变化范围为0.3~3.7 mg/L,最大值出现在7月30日;辽滨鸭舌岛苇田溶解有机物含量变化范围为1.2~5.6 mg/L,最大值也出现在7月30日。

2.2 2种不同生境条件下芦苇生育期对比分析从表2可以看出,辽滨鸭舌岛芦苇同一发育期较观测场苇田略早。从萌芽期至3叶期,苇田观测场芦苇发育期较辽滨鸭舌岛芦苇有所提前;随着发育期进程的推进,相同发育期出现的时间差异在逐步扩大,同一发育期时间变化范围为2~6 d,但总体差异不显著。

表2 不同生境条件下芦苇生育期的比较

从表3可以看出,苇田观测场芦苇和辽滨鸭舌岛芦苇从萌芽期至黄枯期累计天数逐渐增加,全生育期天数分别为210和206 d。萌芽期至展叶期历时天数都是13 d;开花期至黄枯期总生育期历时天数逐渐增加,分别为116~210 d和115~206 d。同一发育期历时总天数差距最多的是种子成熟期、种子散落期和黄枯期,均为4 d。

表3 2种不同生境条件下芦苇生育期累计时间 d

2.3 2种不同生境条件下芦苇密度的对比分析

从表4可以看出,各个观测时期的苇田观测场的芦苇密度均大于辽滨鸭舌岛;苇田观测场4个测定时期的芦苇平均密度为106.5株/m2,辽滨鸭舌岛芦苇平均密度为74.5株/m2,苇田观测场芦苇平均密度较辽滨鸭舌岛密度高43%。

表4 不同时期苇田观测场和辽滨鸭舌岛芦苇密度对比

2.4 2种不同生境条件下芦苇株高的对比分析

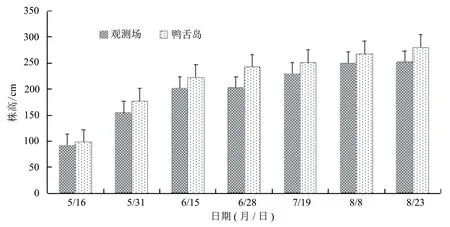

从图2可以看出,各个观测时期的苇田观测场的芦苇平均株高均小于辽滨鸭舌岛芦苇平均株高;芦苇观测场和辽滨鸭舌岛芦苇最大株高分别为251.9 cm和280.6 cm,均出现在8月23日。2种不同生境的芦苇平均株高差异最小值为6.2 cm,出现在5月16日;平均株高差异最大值为40.3 cm,出现在6月28日。

图2 不同生境条件下芦苇株高随时间的变化

2.5 2种不同生境条件下芦苇叶面积指数的对比分析

从图3可以看出,各个观测时期的苇田观测场的芦苇平均叶面积指数均小于辽滨鸭舌岛芦苇平均叶面积指数;芦苇观测场和辽滨鸭舌岛芦苇最大叶面积指数分别为13.11和11.77,均出现在7月19日。2种不同生境的芦苇平均叶面积指数差异最小值为0.38,出现在5月16日;平均叶面积指数差异最大值为2.66,出现在6月15日。

图3 不同生境条件下芦苇叶面积指数随时间的变化

2.6 2种不同生境条件下芦苇地上部干重对比分析

从图4可以看出,各个观测时期的苇田观测场的芦苇平均地上部干重均小于辽滨鸭舌岛芦苇平均地上部干重;芦苇观测场和辽滨鸭舌岛芦苇最大地上部干重分别为20.7 g/株和38.2 g/株,均出现在8月8日。2种不同生境的芦苇平均地上部干重差异最小值为2.1 g/株,出现在5月16日;平均地上部干重差异最大值为23.4 g/株,出现在6月28日。

图4 不同生境条件下芦苇地上部干物重随时间的变化

3 结论与讨论

(1)不同生长区域芦苇的水质不同,总体上观测场苇田的pH值高于辽滨鸭舌岛,电导率、溶解氧、溶解有机物含量低于辽滨鸭舌岛。

(2)不同生境条件下的芦苇种群发育期和全生育期略有不同,总体上辽滨鸭舌岛芦苇同一发育期较观测场苇田略早。随着发育期进程的增加,相同发育期出现的时间差异在逐步扩大。从萌芽期至黄枯期累计天数逐渐增加,苇田观测场芦苇全生育期天数较辽滨鸭舌岛芦苇增加4 d。同一发育期时间变化范围为2~6 d,但总体差异不显著。植被物候主要受到光照、温度、土壤湿度等环境因子的影响,而植被物候变化又反过来影响地表径流、热量存储和传输等一系列环境因子,植被物候是生态变化的指示器。同一地区由于气温、光照差异较小,植被发育期的早晚往往和土壤含水量息息相关。本试验中的不同生境条件下芦苇发育期的不同,可能是由于辽滨鸭舌岛位于辽河盘锦和营口交界处右侧,属于河堤梯级供水的上游,每年春季上水较大洼区赵圈河苇田观测场早造成的。

(3)不同生境条件下的芦苇生长发育指标差异较大,表现为辽滨鸭舌岛芦苇的密度低于观测场苇田芦苇密度;辽滨鸭舌岛苇田芦苇株高、叶面积指数、地上部干重均大于观测场苇田芦苇。2种生境条件下芦苇的密度、株高、叶面积指数和地上部干重最大值均出现在6月中旬至下旬,这与Asaeda等的芦苇生长发育规律研究结论基本一致,芦苇地上生物量一般在7~9月份出现峰值,到生长季末期生物量有下降的趋势[24]。

综上,不同生境条件下的芦苇生长环境的水质和芦苇群体生长发育指标差异较大,密度较大的苇田观测场芦苇植株生长发育指标明显低于辽滨鸭舌岛芦苇,这可能与密度引起的芦苇种内竞争有关,但发育期总体表现出基本一致的规律性。水质方面苇田观测场pH值过高,溶解氧和溶解性有机物偏低是影响该地区芦苇生长发育的主要环境因子。受试验设备条件限制,本项目仅对不同生境的芦苇生长发育及水质条件做了初步的分析与探讨,对不同生境的水质营养及土壤养分状况尚未做检测,后续会根据研究规划,做进一步的检测分析。