IL-33和IL1RL1基因单核苷酸多态性与特应性皮炎相关性研究

杨 艳 陈 荃 刘玉梅 周 欣 田 歆 高爱莉 熊斯颖 陈晓吟 李 薇 朱慧兰

广州市皮肤病防治所,广东广州,510095

特应性皮炎(atopic dermatitis, AD)是临床较为常见的一种慢性炎症性皮肤病,具有明显的遗传因素并受到环境因素的影响。单卵双胎和双卵双胎中AD的一致率分别为77%和15%[1]。研究发现,AD可能与皮肤内发生的免疫功能失调有关,T辅助(Th)-1和Th-2细胞的细胞因子之间失衡在AD的病理生理中起着重要作用。因此,研究细胞因子基因的单核苷酸多态性(single nucleotide polymorphisms,SNPs)与AD的发病机制之间的关系具有重要的意义[2]。IL-33同时具备前炎症因子和抗炎症因子的双重作用:一方面它参与了变态反应性疾病中Th2介导的炎症应答;另一方面,它在动脉粥样硬化、2型糖尿病、肥胖以及心肌重构等病理过程中发挥保护作用[3];同时,IL-33也被认为是连接天然免疫与获得性免疫防御的重要桥梁[4]。IL-33和其受体IL1RL1结合发挥生理作用。本研究旨在探讨中国汉族人群IL-33和IL1RL1基因SNPs与AD易感性的相关性。

1 对象与方法

1.1 研究对象 该研究纳入了2015年3月至2018年3月在我院皮肤科接受治疗的AD患者89例,作为AD组。AD的临床诊断及病变程度判断均是根据Hanifin和Rajka标准[5],包括中度组和重度组。同时纳入了138例无AD病史的健康受试者作为对照组。该项目得到了本院医学伦理委员会的审查和批准。在采血之前,从所有受试者处获得了知情同意书。

1.2 主要试剂 AxyGene小量全血基因组DNA提取试剂盒购自长春百奥公司,SNaPshot多重分析试剂盒由上海Invitrogen有限公司提供,dNTP-mix由北京全式金公司提供,Platinum Taq聚合酶,SAP,ExoI,DNAmarker由上海 Invitrogen 有限公司提供,其他常用试剂均为国内分析纯试剂。

1.3 方法

1.3.1 DNA抽提和PCR扩增 采静脉血2 mL,按照AxyGene小量全血基因组DNA试剂盒说明书提取 DNA,加入1×TE 缓冲液溶解,4℃储存备用。引物由上海Invitrogen有限公司设计和合成。

1.3.2 PCR反应体系的优化 PCR扩增体系(40.0 μL):模板DNA 2.0 μL,10×PCR Buffer(Mg2+free)4.0 μL,10 mM dNTP 1.0 μL,上、下游引物混合液各1.0 μL,ddH2O 30.0 μL, MgCl2(50 mM)1.6 μL,Platinum Taq酶(5U)0.4 μL。混匀后置于PCR热循环仪(Bio Rad公司,美国) 进行扩增。反应条件:95℃预变性2 min,94℃变性20 s, 55℃退火30 s, 72℃延伸 40 s,共33循环,最后72℃延伸10 min,4℃保存。1.5%琼脂糖凝胶电泳检测PCR扩增产物,由上海 Invitrogen有限公司优化。

1.3.3 PCR产物及延伸产物的纯化 根据文献研究及课题组既往研究,IL-33基因的[密码子(codon,cdn)10 C/T和cdn 25 G/C]和IL1RL1基因的(-1092 A/G,-592 A/C和-819 T/C)可能与AD具有相关性,因此,以IL-33基因的[密码子(codon,cdn)10 C/T和cdn 25 G/C)]和IL1RL1基因的(-1092 A/G,-592 A/C和-819 T/C)单核苷酸多态性位点作为目标位点以分析其与AD之间的相关性。PCR反应体系总体积10.0 μL,其中 ddH2O 7.5 μL;SAP(1 U/μL)0.3 μL; ExoI(20 U/μL)0.2 μL; PCR产物2.0 μL震荡混匀,37℃保温100 min,75℃保温存放15 min灭活ExoI酶和SAP,4℃保存24 h。SNaPshot延伸反应的优化:总体积5.0 μL,PCR产物1.5 μL,Probe Mix 1.0 μL,Reaction mix 2.5 μL。延伸反应条件:96℃变性10 s,51℃退火 5 s,60℃延伸30 s,共25循环,4℃保存。延伸产物纯化:总体积8.0 μL,其中 ddH2O 2.5 μL,SAP(1 U/μL)0.5 μL,延伸产物5.0 μL震荡混匀,37℃放置1 h,75℃保温15 min灭活SAP 酶,4℃保存24 h。

1.3.4 测序 使用3730XL型DNA 测序仪(Applied Biosystems公司,美国),对样本进行测序,委托上海Invitrogen有限公司进行。比较两组患者的IL-33[密码子(codon,cdn)10 C/T和cdn 25 G/C]和IL1RL1(-1092 A/G,-592 A/C和-819 T/C)的等位基因、基因型和单倍型的频率。

1.4 统计学方法 采用SPSS 23.0统计软件进行统计学分析,2组患者间的等位基因、基因型和单倍型的频率比较采用χ2检验,以P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 患者的一般临床特征 本研究共纳入89例AD患者,其中男52例,女37例,患者平均年龄(15.34±1.34)岁。依据病变程度,中度和重度AD患者分别为52例(58.4%)和37例(41.6%)。80例(89.90%)患者有AD家族史。67.4%患者皮肤点刺试验≥1种过敏原阳性,外周血嗜酸粒细胞平均数为269/mm3,血清总IgE中位数为33 IU/mL。

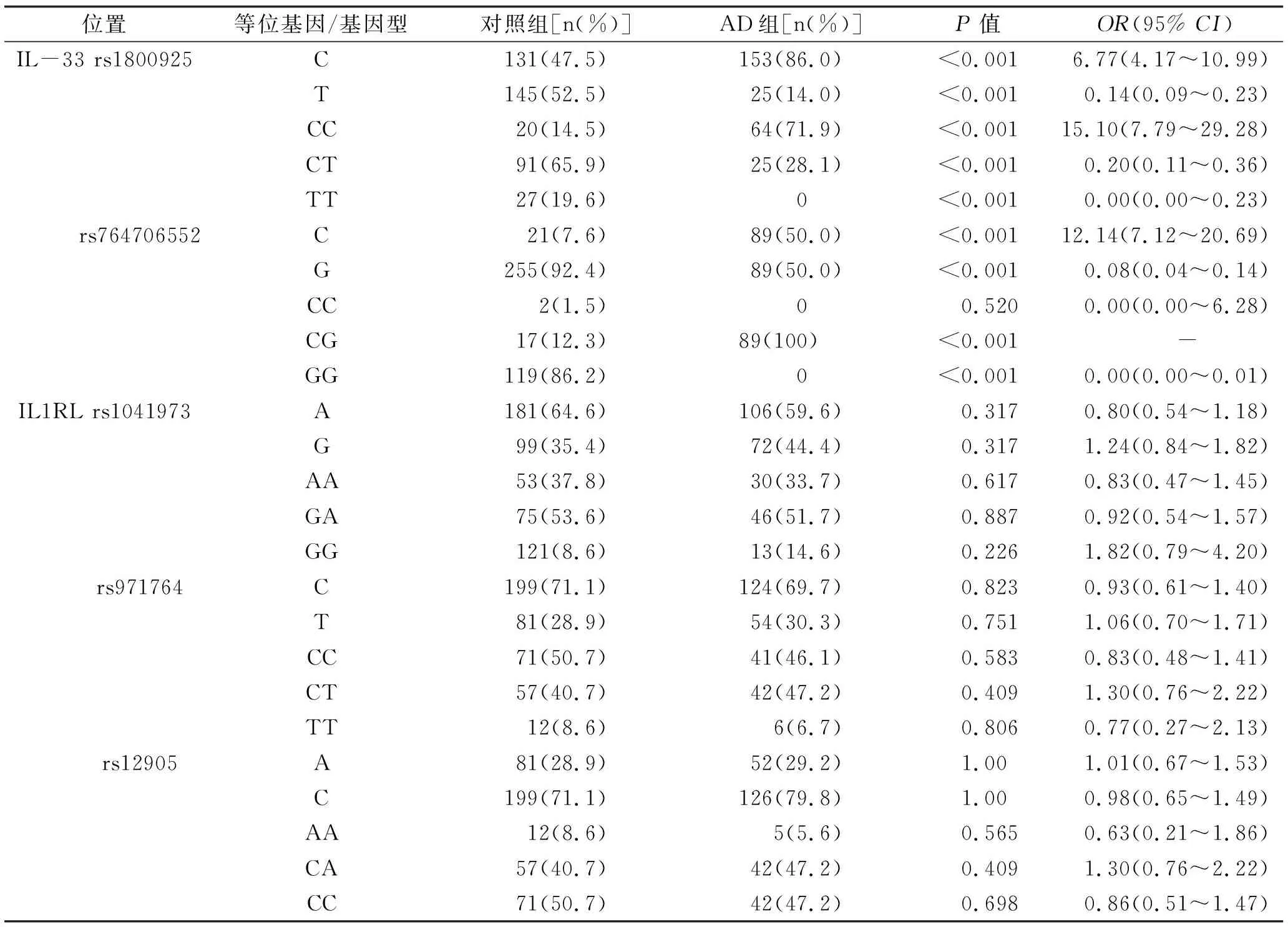

2.2 两组受试者的等位基因和基因型频率比较 AD患者的IL-33密码子cdn10 C等位基因的频率显著增加(P<0.001,OR=6.77),而在相同位置的T等位基因的频率显著下降(P<0.001,OR=0.14)。对照组中IL-33 cdn 25 G等位基因的频率显著高于AD患者(P<0.001,OR=0.08)。IL-33 cdn 10和25的CC(P<0.001,OR=15.10)和CG(P<0.001)基因型与AD易感性显著正相关。两组患者的IL1RL1基因的等位基因和基因型频率无明显差异(均P>0.05)。见表1。

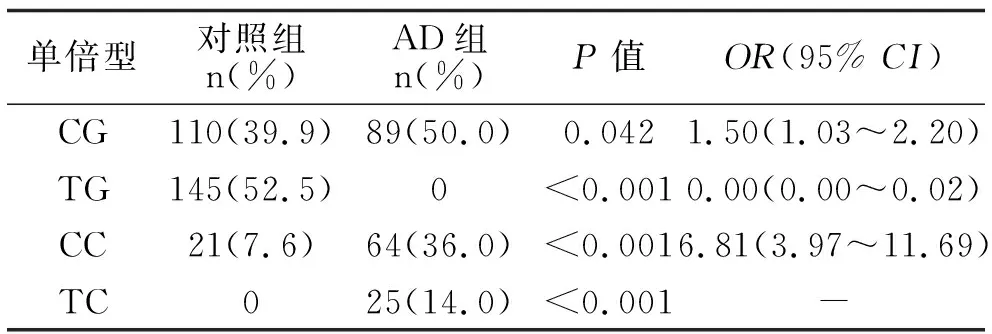

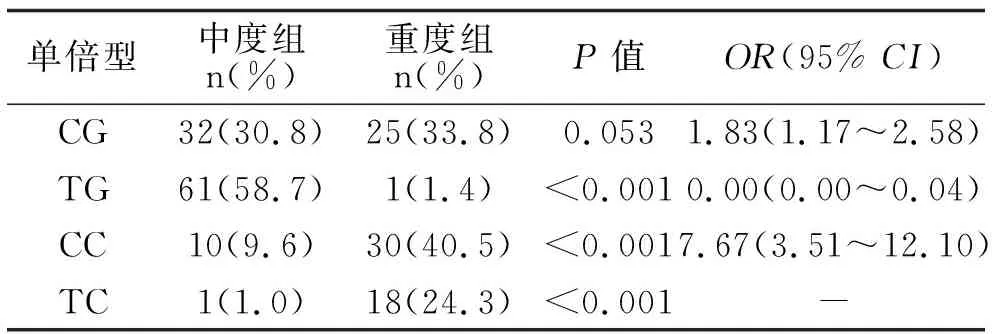

2.3 不同组间受试者IL-33的单倍型频率比较 AD患者的IL-33 CC型(36% vs 7.6%,P<0.001)和TC型(14% vs 0%,P<0.001)单倍型频率显著高于对照组。AD患者的IL-33 TG单倍型频率显著低于对照组(0% vs 52.5%,P<0.001)。见表2。重度组患者的IL-33 CC型(40.5% vs 9.6%,P<0.001)和TC型(24.3% vs 1.0%,P<0.001)单倍型频率显著高于中度组。重度组患者的IL-33 TG单倍型频率显著低于中度组(1.4% vs 58.7%,P<0.001)。见表3。

3 讨论

AD是一种慢性复发性、瘙痒性、炎症性皮肤病,约80% 成人患者对吸入性过敏原及食物过敏,伴有高水平的血清特异性IgE和总IgE[6]。AD发病的免疫学异常表现为Th1/Th2细胞平衡失调及相应细胞因子、免疫炎症因子分泌异常。在AD急性期以Th2反应为主,AD皮损处活化的Th2细胞产生IL-13等多种细胞因子,介导IgE依赖性的炎症反应。一些与过敏性体质有关的疾病如AD、哮喘和过敏性鼻炎等,其中IgE构成此类超敏反应性疾病发生的主要机制,与发病过程及其临床表现三者密切相关[7]。有研究[8]结果显示 IL-13 基因 rs1800925位点多态性与过敏性疾病显著相关。

表1 两组受试者的等位基因和基因型频率比较

表2 AD组与对照组IL-33的单倍型频率比较

表3 中度组与重度组患者IL-33的单倍型频率比较

当受到病毒感染、机械损伤、变应原及内部诱因刺激时,受损或坏死的上皮细胞会释放IL-33。而这些刺激因素又同时激活如Toll样受体等模式识别受体,这也间接导致了上皮细胞中IL-33的释放[8]。目前发现多种炎症细胞,包括肥大细胞、巨噬细胞、嗜碱粒细胞、嗜酸粒细胞、自然杀伤细胞、Th2细胞及CD34+细胞等都能表达 IL1RL1[9-11]。一些变态反应性疾病中IL1RL1 在血清和/或上皮的表达明显增高[12,13]。IL-33可表达于皮肤角质形成细胞、肥大细胞、巨噬细胞、树突状细胞和成纤维细胞[14,15]。当内源性或者外源性致敏原刺激人体内皮细胞或上皮细胞后,可导致IL-33释放,功能异常的IL-33与肥大细胞和嗜碱粒细胞等炎症细胞膜上功能或数量异常的IL1RL1结合,可介导产生一系列炎症反应。IL-33/IL1RL1 通路激活可能进一步使Th2和Th17等失去平衡,导致炎症反应的持久发生。

IL-33和IL1RL1基因SNPs与AD易感性的相关性尚未得到充分的研究。本研究结果显示,与对照组相比,AD患者IL-33 cdn 10的C等位基因和CC基因型明显过表达,而AD患者的IL-33 cdn 10的T等位基因以及TT和CT基因型的频率明显低于对照组,表明它们对于AD可能具有保护作用。而以往没有任何研究发现这种相关性。此外,本研究发现IL-33 cdn 25的C等位基因与AD显著正相关。该等位基因在正常人群中的频率非常低,而50%的AD患者在该位置存在C等位基因。此外,本研究还发现cdn 25的G等位基因和GG基因型对于AD可能具有保护作用。这些结果与Stavric等[16]的研究结果基本一致。Arkwright等[17]的研究结果显示,在此位置将G替换为C会导致较高的AD风险。另外,本研究结果显示,CC和TC单倍型频率与AD显著正相关,而TG单倍型对于AD具有保护作用。Stavric等[16]的研究结果也显示,CC与AD显著正相关,而TG与AD显著负相关。本研究没有发现两组患者的IL1RL1基因在-1082 A/G、-819 C/T和-592 C/A位置的等位基因和基因型频率存在明显差异,提示IL1RL1基因内可能还存在其他多态性,影响了AD的发生发展。

综上所述,本研究是针对中国汉族AD患者进行的首次研究,发现IL-33基因多态性与AD之间存在相关性。AD患者和对照组之间的IL-33 cdn 10 C/T等位基因以及CC、CT和TT基因型、cdn 25 C/G等位基因以及CG和GG基因型频率具有显著性差异。此外,AD患者和对照组、中度组与重度组AD患者之间的TG、CC和TC单倍型频率具有显著性差异。