从舞台形象设计看敦煌壁画中的建筑形象

吴露茜

(北京舞蹈学院,北京 100081)

延绵千年灿烂历史文化的敦煌壁画中,不仅记载了从北魏至宋元千年间的百姓生活场景,也体现了绘画艺术中布局、线条、取材、色彩等风格和技巧上的演变;更是详细记录了建筑类型、院落布局、房屋结构、细节雕饰、取材用料等建筑方面翔实的历史资料,为填补中国建筑史实提供了无限珍贵的资料宝库,也为今天的舞台作品创作提供了丰富的素材和启迪。

本文循着敦煌壁画独特的建筑审美范式,展现舞台美术设计师沿用亦真亦幻的建筑透视手法,在舞台上重塑敦煌昔日的辉煌。

1 敦煌壁画中亦真亦幻的建筑透视

1.1 在西域文化影响下的建筑透视

由于敦煌是古代中国的西方门户,在早期开凿的敦煌石窟中,既可以看到来自西域文化的艺术样式,也可以看到东方本土的艺术样式对西域文化的解读和传承。对比现存较为完整的印度阿旃陀石窟中的雕像与窟室结构,可以看出早在北凉时期,来此传教的佛教僧人就已经因地制宜地将传统的印度石雕造像改为以壁画的形式表现。由于印度石窟多开凿于坚硬的黑岩石壁上,形成了早期以石雕造像为主、壁画为辅的独特石窟艺术。佛教在传入中原的过程中,经过了以新疆等地的砂岩为主的石窟开凿,发展出与印度石窟截然不同的艺术范式,即以岩彩壁画为主、泥塑造像为辅的石窟样式。真正进入敦煌后,他们开窟造像技艺纯熟,善于用深浅不同的几何形图案表现立体感(图1),但仍然保留了诸如将佛像置于凹陷的佛龛中、利用半浮雕感的凹凸表现窟内房檐结构(图2)等西域传统样式。并且同一时期的壁画中,亦可见带有将阙与殿堂相结合,融合外来的佛教内容与民族建筑之形式的阙形龛。通过在平面上绘制的台阶、本生图中的宫阙建筑等,初步显示出此时绘画匠人已具有相对准确的透视观念,并运用得当,画面呈现强烈的立体感,并富于装饰性。

图1 北凉第二七二窟顶东坡(来源:中国敦煌壁画全集1,天津人民美术出版社)

图2 北凉第二七二窟窟顶内景(来源:中国敦煌壁画全集1,天津人民美术出版社)

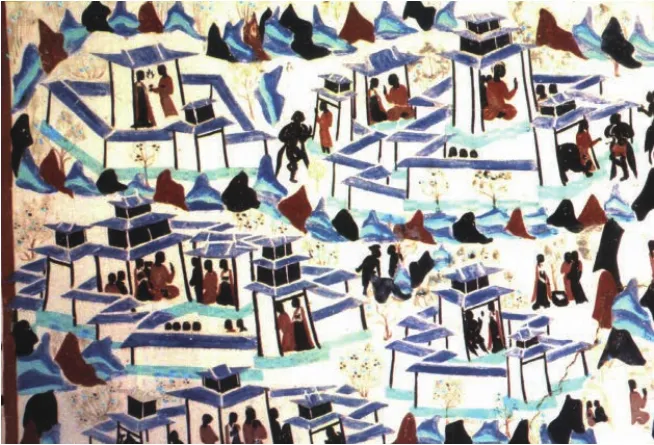

随着佛教东传逐渐本土化的影响,为了更好地被中原的教徒理解和接纳,壁画佛本生图与经变图中建筑物象,如宫阙、城池、寺庙院落、佛塔等建筑样式均参考本土样式。虽然早期的画匠沿袭西域理念具有透视意识,但在绘制复杂的中式建筑时往往选取平行视点,将建筑平面展开,并无准确的透视关系,也无明显的前后遮挡关系,不过仍然可以从建筑物墙壁的分割线和对屋顶侧面形态的细致刻画感受到立体的意味(图3),并对屋内陈列进行了较为细致的描绘,画面生动富有趣味。

1.2 中国传统文化影响下的独特建筑透视

虽然早期西域绘画技法对敦煌壁画的影响源远流长,隋唐鼎盛时期乃至宋元末期,均有迹可循(图4)。但中后期的画匠在沿袭前人技艺的基础上,吸收了中国传统国画,发展出了“界画”等技法,进一步完善了壁画中建筑的透视效果,使建筑物象愈发具体和精致,既饱含着对西方极乐净土幻象的美好寄托,也更加生动地对古人生活场景进行了记叙。

由于敦煌壁画在吸纳中国绘画技法上具有滞后性,使其既保留了早期的审美范式又能够在探索中取长补短,完善了一直以来表现建筑时的短板,成就了唐朝时期盛极一时的艺术巅峰。

观者置身于敦煌石窟,常常会惊叹这些沉积千年的壁画所带来的视觉冲击力,不仅是因为敦煌壁画独特的审美体验冲击着人们的视觉感官,还有特殊的观赏角度和独特的窟室结构共同营造的审美体验。

1.3 敦煌壁画中独特的建筑透视

敦煌石窟的窟室结构主要可分为中心塔柱式、覆斗顶式、人字坡式和少数巨型窟室。由于不同石窟的观赏顺序与观赏角度不尽相同,窟内壁画呈现的主题也丰富多样。受西域佛教传统巡回礼影响,早期开凿的中心塔柱式石窟壁画中描绘的佛教故事主要随着观赏者在窟内行进的方向呈线性展开,此时的壁画构图呈现“异时同图”的特点,观赏者的视点也是随着画面而移动的,建筑物作为各种辅助的意象呈现。

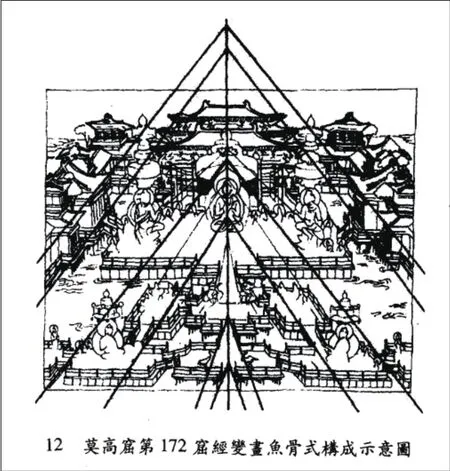

随着中后期窟室的开凿面积越来越大,唐代流行的大型经变图集中突出了具有敦煌特色的独特审美范式,也是在舞台上最常复现的一种构图方式(图5)。大型经变图以净土世界为中心,或以佛经中所记的主要人物活动为中心,具体描绘该佛经的主要内容,人物众多,场面宏大,构图相较以前的经变图更具有统一性。这一时期的经变图在讲述佛法时更注重对恢弘建筑和壮观场面的刻画,意在突出表现佛教的理想天国——净土世界。让前来瞻仰地信徒更直观地感受到佛教的魅力,因此,展现一个较为真实的佛国世界比描绘晦涩难懂的佛理更能吸引虔诚的教徒。所以,在这种经变图中往往主要突出主尊佛像和其身后的大殿,画匠采取仰视的角度,意在烘托庄严的气氛,突出表达对佛祖的敬意;而在表现大殿旁边的建筑时,往往采用平视的视点,意在展示西方净土世界的繁华与美好;主尊佛像前广阔的舞台上熙熙攘攘,错落有致地分布着亭台楼阁、雕栏水榭,一派繁荣景象均采用俯视的角度才能将其囊括其中。这些看似消失点不统一,完全不遵循透视法的意象“不合理”地拼凑在一起,但却使画面中的建筑、佛像和自然景物都协调一致,使画面空间容量极大,包容万象。这种独特的透视规律恰恰符合创作者和观赏者在传达和解读佛教经变画的内在逻辑。正是因为敦煌壁画中这种亦真亦幻的建筑透视,多重视点下超现实的体验,才带给人们独特而全新的审美范式。

图3 北魏 第二五七窟 西壁(来源:中国敦煌壁画全集1,天津人民美术出版社)

图4 隋代 第四二三窟(来源:中国敦煌壁画全集1,天津人民美术出版社)

图5 唐代 第一七二窟构图示意图(来源:敦煌建筑研究,机械工业出版社)

图6 “一带一路”文艺晚会《千年之约》演出剧照

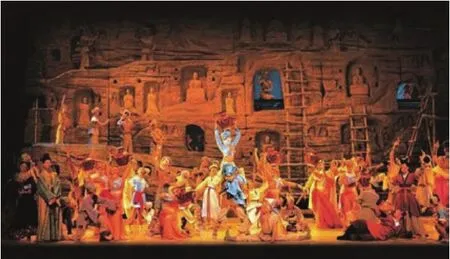

图7 兰州歌舞剧院《大梦敦煌》剧照(舞美设计:高广健 摄影:林毅)

敦煌壁画创意临摹

2 敦煌壁画建筑艺术在舞美设计应用

2.1 复合透视法在舞美设计应用

独特的敦煌建筑透视法与舞台美术呈现的视点有异曲同工之妙。大型经变图中采用的复合透视符合观众在不同视点下观看镜框式舞台时的体验,观众坐在剧场中的不同位置时所看到的舞台透视是截然不同的。人们进行舞美设计时,往往也需要考虑不同视点下的观演体验,在舞台上利用复合透视呈现舞美设计既不突兀,也符合内在逻辑。

例如,由著名导演陈维亚执导、国家大剧院舞美总监高广健担任舞美设计总监的“一带一路”国际合作高峰论坛文艺晚会《千年之约》(图6),该作品的舞美设计以展现西方极乐世界的经变图为主题,重现了昔日重镇敦煌的盛唐气息。为了使构图和谐统一,在背景“飞天”、天顶藻井、两侧车台的浮雕壁画、龛内的佛祖与舞台前区伎乐天中运用了壁画中的复合透视法,并采用了全息投影技术使整个壁画瑰丽多彩,舞台效果亦真亦幻。

2.2 敦煌壁画材质的启发

笔者通过对敦煌壁画中建筑形象的学习和解读,进行了创意性临摹。在临摹建筑画的过程中,结合了岩彩的绘画理念,即对“材质”的感悟。敦煌建筑画除了独特的透视视点和简洁概括的色块表达外,与其他类型壁画最大区别就在它将矿物质颜料层层叠叠地绘制于砂岩上,砂岩表面自然呈现出粗粝的肌理质感,在经历千年岁月的打磨后,岩彩氧化以及砂岩剥落造成的残缺美也是敦煌壁画富有视觉冲击、最独特的魅力之所在。

这种强调“材质”的创作手法也时常被运用在舞台美术设计当中。例如,在兰州歌舞剧院打造的经典舞剧《大梦敦煌》第二幕中(图7),舞台背景的莫高窟山岩浮雕呈现出粗粝的砂岩质感。这种孕育出敦煌壁画独特美感的“材质”一下子就将典型的历史环境显露出来,很直接地将敦煌的地理环境和故事氛围烘托出来。

3 结语

敦煌壁画中的建筑资料无疑是丰富而珍贵的,对舞台美术设计也具有启发作用,不仅为后人提供了独属于敦煌的审美范式,也提供了丰富而又翔实的历史资料。今天,当人们重新面对尘封百年的敦煌画卷,看到的不仅是伟大壮观的艺术遗产,而且是中国文化史中一份无比珍贵、无比丰富的资料宝藏。许多以敦煌为主题的舞台美术作品仅仅只是将敦煌壁画当作单一的背景来使用,相信更多艺术工作者都会在今后的设计中继续挖掘敦煌壁画广阔的可能性,与现代科技结合,将亦真亦幻的世界艺术更有深意地呈现在舞台上。