我国网球运动体能科研文献研究

杨 宇 王力晨

我国网球运动体能科研文献研究

杨 宇 王力晨

(北京师范大学体育与运动学院,北京 100080)

通过对网球体能科研文献进行计量可视化分析,探寻我国网球体能科学研究的发展历程及规律;以体能构成要素为依据,对体能科研文献数量进行统计,分析现有研究的侧重点,指出现有研究存在的不足,以期为网球体能的科学研究提供指导。结果显示:近十年关于网球体能的科研文献较多,研究内容主要集中在网球运动员的身体形态、身体机能和身体素质等方面。在网球运动员身体形态的研究中,身体形态对运动成绩影响的实证研究较少,缺乏不同网球运动员身体形态与运动成绩的相关性研究,同时作为网球运动员身体形态重要组成部分的内部形态特征的研究较为罕见。在对网球运动员身体机能的研究中,对于网球项目供能特征的研究,国内外学者的观点是不同的;对于不同年龄和级别运动员供能特征的研究也有不同的结果。对网球运动员身体素质的研究中,主要涉及网球运动所需运动素质的训练,其在网球体能研究中占据较大的比重。

网球;体能;体能;科研文献

近些年来,我国网球运动的发展总体比较乐观。在竞技体育领域,2004年雅典奥运会李婷和孙甜甜获得女子双打冠军,2011年和2014年李娜分别获得法网和澳网女单冠军,足以证明我国网球运动竞技水平取得了长足的进步。同时,我国其他网球单打运动员也相继在国际网球赛事中取得了良好的成绩,进一步推动了我国竞技网球运动的繁荣发展。在大众健身领域,随着老百姓观念的提升,网球运动以其独特的魅力和良好的健身价值,发展得越来越火热,网球人口逐年增加,呈现出蓬勃的发展趋势。当今竞技网球运动的竞争越来越激烈,通过技战术创新提高运动成绩的难度很大,因此体能就成为提高竞技能力的关键。总体来看,我国网球的竞技水平同网球强国还存在较大的差距,尤其在体能方面的差距更加明显。

1 我国网球体能研究文献分布情况

1.1 网球体能科研文献计量可视化分析(来源:中国知网,时间:2019年2月13日8:00)

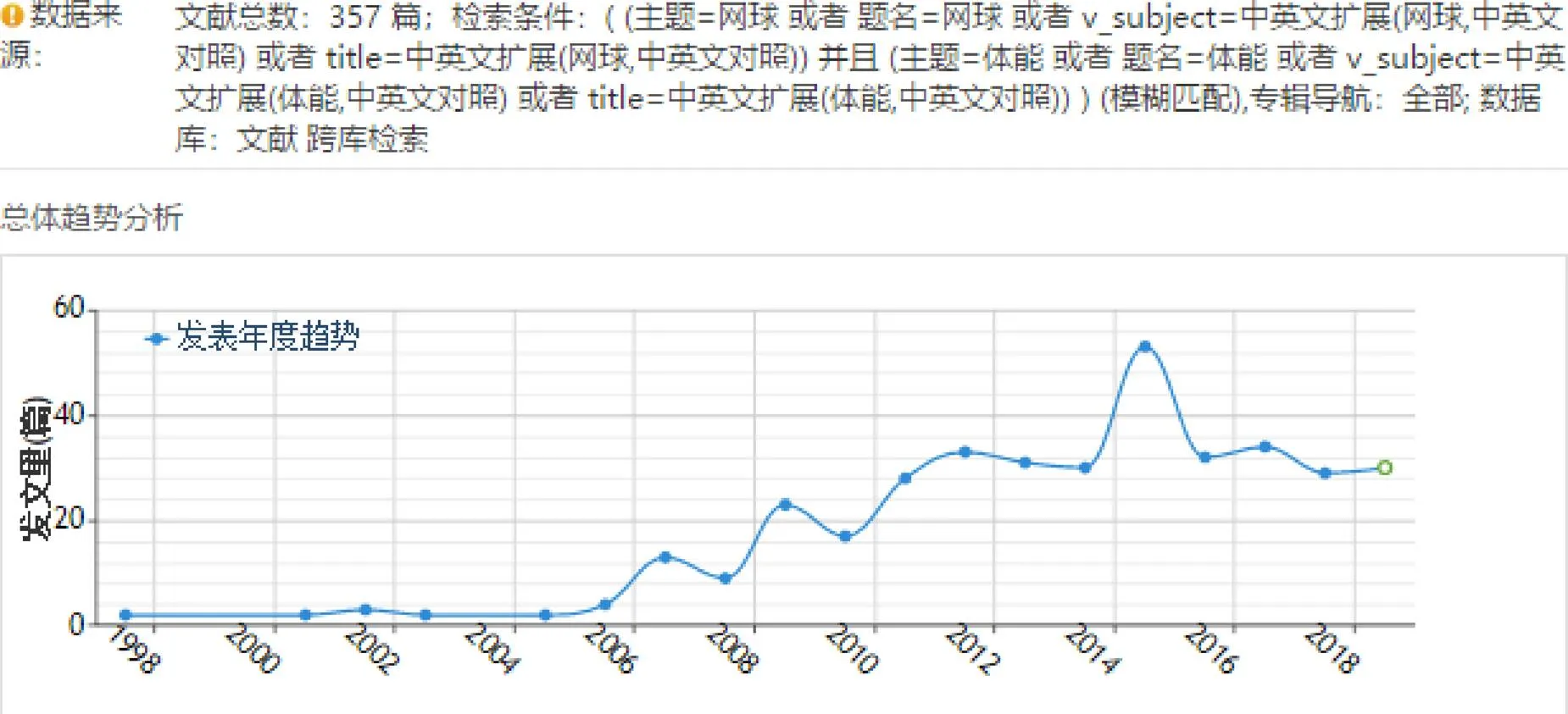

图1 网球体能科研文献计量可视化分析

通过中国知网检索主题词“网球+体能”,可以得到1998-2018年网球体能科研文献的计量可视化分析图(见图1)。其中,横坐标代表文献发布年度,纵坐标代表年度发表文献数量。共检索到文献375篇,总体趋势为发文量随着年份的增长递增。为便于进一步分析,现将上图划分为两个阶段。

第一阶段为趋势图的前半段(1998-2006年)。总体来看,该阶段网球体能科研文献发文量少,曲线趋于平稳状态,增长趋势不明显,反映出这一时期我国网球体能科研成果较少。

第二阶段为趋势图的后半段(2006-2018年)。该阶段较第一阶段年度发文量有大幅度上升,从图1可以看出大部分的网球体能科研文献集中在近十年,并且趋势图表现出明显的阶段性特征,可细分为2006-2008年、2008-2012年、2012年之后。

网球体能科研文献的发文量变化遵循我国现代体能科研发展的阶段性特征。20世纪90年代末到2004年是我国现代体能理论引进阶段。随着北京申奥成功,我国体育事业的发展迎来了难得的发展机遇。高水平竞技领域开始重视体能训练,但苦于没有理论的支撑,我国的专家学者将目光转向体能训练发展比较成熟的国家,力求提升我国体能训练的科学化水平。这一时期国外的许多关于体能训练的著作被翻译成中文,为我国各项体育运动的体能训练提供理论支撑。

2004-2008年是学习消化阶段。随着北京奥运会的临近,各运动项目的备战工作全面展开,全新的训练理念、训练方法被应用于训练实践中。在这一时期,我国专家学者对不同项目体能训练理论的实践应用进行分析,在吸收消化国外理论知识的同时,结合国内实践形成了适合我国实际情况的理论成果。

2008-2012年是吸收应用阶段。北京奥运会上我国金牌总数高居第一位,奥运备战工作取得巨大成功。针对备战北京奥运会的实践经历,我国专家学者分析备战训练过程,总结训练经验与成果,挖掘训练中存在的问题,逐步形成一些体能训练理论与应用成果。这一时期,核心力量训练、功能性训练、动力链等理论被提出并应用,在此基础上我国学者提出了本土化的体能训练理论,建设的体能训练综合实验室、场馆等为我国备战2012年伦敦奥运会奠定了坚实的基础。

2012年之后是我国体能训练蓬勃发展与创新阶段。通过引进、吸收消化以及应用,以成功的备战奥运为主线的体能训练理论被广大体育工作者所接受和认可,辐射领域进一步扩大,体能训练被应用于不同人群、各级比赛、各种项目的训练中,创新实践层出不穷,体能训练迎来了蓬勃发展的趋势,科研成果空前丰富。

综上所述,我国的体能训练理论与其他体育强国相比起步较晚,虽然在备战奥运的过程中取得了成功,但毕竟所经历的时间较短,没有长时间系统的实践验证,因此我国体能训练的发展还不够成熟。

由网球体能文献计量可视化分析图可见,我国网球体能研究与我国现代体能科研发展历程基本符合。网球在我国的发展并不顺利,近几年才步入新阶段。总体来看,网球体能科研文献发文量不多,同其他优势运动项目相比,我国网球体能理论研究落后于实践。我国网球体能研究起步较晚,网球体能训练理论还不成熟,网球体能的科学研究和训练实践还有很长的路要走,仍需体育科研学者和相关从业者进一步探索。

1.2 网球体能构成要素的科研文献数量分析(来源:知网,时间:2019年3月1日8:00)

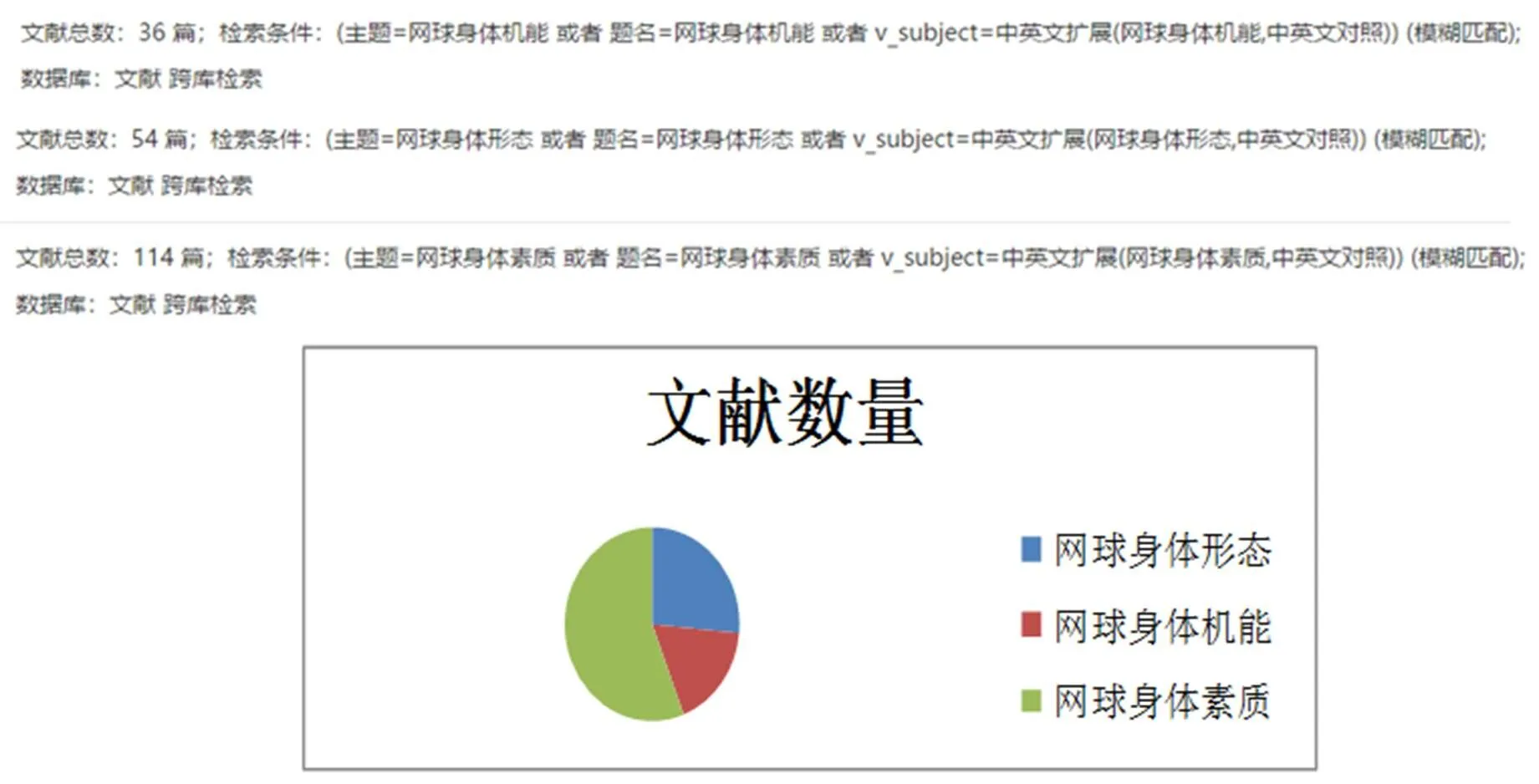

图2 网球体能构成要素的科研文献数量分析

体能是指运动员机体的基本运动能力,是运动员竞技能力的重要组成部分。体能由身体形态、身体机能和身体素质三个因素构成。其中,身体形态是身体机能的物质基础;身体机能是运动素质的生理基础;运动素质是体能的外在表现,是反映体能水平最具有代表性的一个因素,受遗传的影响较小,通过后天的科学训练可显著提升运动表现。

通过中国知网分别以体能的三个构成因素为主题词检索相关文献,得到网球体能构成要素的科研文献数量分析图(见图2)。从图2来看,大部分网球体能研究集中在网球运动员身体素质的研究上,对网球运动员身体形态和身体机能的研究相对较少。从科研文献数量和体能训练实践来看,我国科研学者主要将体能构成因素中的身体素质的研究与实践作为重点,身体形态和身体机能的研究相对薄弱。

2 我国网球身体形态、身体机能方面的研究

2.1 关于网球运动员身体形态方面的研究

田麦久教授在2000年版《运动训练学》的项群理论章节,将网球运动划分为技能主导类隔网对抗性项群,同时指出优秀网球运动员的身体形态特征为:身高和体重适中,腰短、骨盆小、臀肌上收、手臂长、跟腱长、足弓高,满足这些身体形态要求才能够在比赛中做到快速反应、快速移动、快速挥拍击球。在网球运动员选材时,运动员的身体形态特征是重要的参考指标,也可以这么说,运动员的身体形态在很大程度上决定其是否适合从事该项运动。从现有研究成果来看,通过对优秀职业网球运动员身体形态进行研究,指导网球运动员选材和训练的文献较多,但是缺乏身体形态与运动成绩的相关性研究。运动员的竞技表现是一个综合性问题。在身体形态这一层面,不同运动员具有不同的身体形态,探究不同身体形态与运动成绩的关系更具有实践意义。此外,现有研究成果很少涉及运动员的内部身体形态指标,如心脏的纵横径、肌肉的形状及横断面等。

孙艳和姚文德将世界优秀网球运动员作为研究对象,以网球运动员的选材和培养为视角进行研究,涉及世界优秀男女网球运动员身体形态特征、职业化发展道路的年龄特征、运动寿命等方面,该研究较为系统地总结了运动员的选材和培养的成功经验,为网球运动员的选材和培养提供了参考依据。其中对网球运动员身体形态的研究中,对男女网球运动员身体形态进行了横向比较,是对该领域研究的进一步深化。该研究分析网球运动员身体形态主要还是为选材提供依据,因此说并没有进一步深入探索。

从文献检索情况来看,我国目前对网球运动员身体形态的研究内容主要集中在优秀网球运动员的外部形态上,主要目的是为网球运动员的选材提供依据。网球运动员身体形态对运动成绩有何影响的实证研究较少,缺乏不同网球运动员身体形态与运动成绩的相关性研究。同时,作为网球运动员身体形态重要组成部分的内部形态特征的研究较为罕见。总体来看,对网球运动员身体形态进行研究的文献较少,研究的角度较为单一,需要相关科研工作者做进一步探索。

2.2 关于网球运动员身体机能方面的研究

网球运动是一项非连续性、强度不断变化的非周期性运动。从目前的研究文献来看,关于网球运动身体机能和代谢特征的研究还存在争议,王卫星教授在《高水平运动员体能训练的新方法》一书中认为,网球运动是一项以无氧供能为主、有氧供能贯穿始终的运动项目。在网球运动中,既需要瞬间的爆发力(ATP供能占20%)和较短时间对抗能力(糖酵解供能占70%),又需要长时间持续运动(有氧供能占10%)的能力。在活球期(从发球开始至回合结束)主要以无氧代谢系统供能为主;在短时间的回合里以无氧磷酸原供能为主;当对抗激烈、回合较多时(超过10s的回合),无氧酵解系统也参与供能;运动间歇期主要是有氧代谢供能。运动中,机体必须依靠高强度的有氧供能能力来加速机体恢复,消除乳酸,以便继续完成下次的快速爆发性运动。

姜晓宏、周洪革研究认为,网球运动中ATP的供应需要有氧代谢和无氧代谢共同提供。无氧代谢中的无氧耐力是网球运动中能量的主要来源,其中无氧耐力供应ATP占3/4,有氧代谢供应ATP占1/4。但是在青少年的网球运动中,有氧代谢是能量的主要来源。

而在国外的相关研究中却出现了不同的结果,seliger等人的研究认为,网球运动的能量代谢中有氧代谢占88%,无氧代谢只占12%。另有一些国外学者(Misner等,1980;Docherty,1982;Copley,1984)的研究结果同seliger的研究结果相似。

明确网球运动员在比赛中的供能特征,可以为运动员训练的持续时间、运动强度、间歇时间等提供参考依据,由于网球运动员的体能训练会直接影响竞赛表现,所以具有重要的实践意义。但是从现有研究成果来看,对于网球项目供能特征的研究,国内外学者的观点是不同的;对于不同年龄和级别运动员供能特征的研究也有不同的结果。这说明目前网球运动员身体机能的研究还不够深入,不同年龄和级别运动员供能特征的细化研究还需进一步探索。

3 我国网球运动员身体素质方面的研究

3.1 对网球运动员力量素质的研究

王卫星教授认为,在网球运动中,力量素质是网球运动员专项对抗能力、专项速度、专项技术掌握与完善的基础和保障,力量训练是运动员进行技术、战术和体能训练的基础。高水平网球运动员力量训练的核心要素包括快速力量、核心力量和快速力量耐力,其中基础力量是重要因素,养护性力量是辅助要素。

网球运动是典型的快速力量项目,具体表现为击球一瞬间、每一步的启动和制动、整个场上的移动和发球。良好的快速力量是提高竞技能力的保证。李文平的研究指出,现代网球运动竞争激烈,为了提高球速,网球运动员在力量训练过程中应将爆发力和快速力量训练作为训练重点,同时也要做到基础力量、快速力量和爆发力训练的协同发展。彭颖的研究指出,运动员发球和接球的力度主要取决于手臂的力量,运动员在场上的灵活性和速度能力表现主要取决于腿部的力量。当手臂和腿部力量较弱时,运动员会在比赛中难以应对对手的发球和多角度来球。因此应该同样重视运动员上、下肢的力量训练。周建梅认为,在网球训练中采用不同的技术规格会产生不同的技术效果,所以训练时应该注重用力的角度、方向、姿态等因素;在力量训练过程中应该重视运动员的核心力量和速度力量的训练;遵循多变性的力量训练原则,不断对运动员机体产生新异刺激,提高训练效果;应注重小肌肉群的训练,不仅可以增加击球稳定性和力量性,还可以有效防止运动损伤。

从现有科研文献来看,关于网球运动员力量训练的研究相对来说较为充分。网球作为快速力量性项目,运动员的神经系统对力量训练的适应也是至关重要的,而以上研究的角度大多数是从肌肉系统对训练的适应进行的,缺少神经系统对力量训练适应性方面的研究。由于网球的击球动作特征普遍存在左右侧躯体肌肉力量发展不平衡的现象,在力量训练的过程中虽然有交叉迁移效应,但是大多数网球运动员的正手侧力量表现都要优于反手侧,这种力量的不平衡是否会对运动员的竞技表现产生影响,是否会导致运动员发生运动损伤需要进一步探索。

3.2 对网球运动员速度素质的研究

速度是网球运动员体能水平的直接体现。由于网球项目的特征,网球运动员的速度素质是其明显的专项特征。王卫星教授认为,在网球体能训练中发展运动员速度素质的重点在发展中枢神经对机体的控制上,在突出加速和起动能力训练的同时,也要强化减速和急停能力的训练,两者的有机结合才能达到使运动员在场上能快速移动、灵活反应的效果。

网球运动员应该具备的网球运动专项速度包括对来球判断的反应速度、击球前脚步的移动速度和击球时的挥拍速度。矫利华的研究分别指出这三种专项速度的具体训练方式。专项速度的训练应该在运动员体能充沛的情况下进行,训练强度应接近或高于实际比赛的强度。对网球运动员移动速度的训练,可以通过提高动作频率和加大动作幅度来进行。准确的预判和快速的移动能使运动员抢占有利位置打出制胜得分。运动员从引拍到完成击球的快慢是动作速度的体现,通过迎前击球可以有效保证动作的快速和完整。

通过文献研究结果来看,网球运动员的速度训练要兼顾运动员上肢与下肢的训练,同时在速度训练的过程中要注重训练方法的全面性、训练方式的多样化。网球运动的速度素质训练需与专项紧密结合,在训练过程中动作模式需与竞技需要结合到位。如果在快速移动训练中的持拍跑动结合训练较少,会使运动员不易产生专门化运动知觉,导致训练效果下降。

3.3 对网球运动员耐力素质的研究

网球比赛用时有明显的项目特征,即没有明确的时间限制,一场比赛用时可以是1小时,也可以是2-3小时甚至更长,因此网球运动员的耐力素质有其自身特点。张琪、李俊的研究结果表明,网球运动员的专项耐力素质不同于其他项目。网球运动的专项耐力素质是一种强度不断发生变化,且与速度结合较为紧密的专门耐力素质。在高水平的网球比赛中,负荷强度会随着对手的技术水平和进攻能力不断发生变化,这就要求网球运动员的专项耐力素质具备较强的应变性。由于网球比赛用时长,运动员的大脑皮层需长时间保持兴奋状态,所以对网球运动员神经系统的要求较高,这是网球专项耐力素质一大特点。

蒋洁的研究指出,网球运动员专项耐力素质评价是一种综合性评价,要求运动员在具备良好耐力素质的同时,展现出快速的移动能力和爆发式的挥拍,在经历长时间的能量消耗后运动能力不出现明显的下降,并在比赛过程中始终保持正确的技术动作。刘建和的研究指出,网球运动员在耐力素质训练过程中应该注重恢复,通过专门化的训练加强机体的恢复能力,并注意控制体重,消除肌肉中多余的脂肪。段小和专门针对网球项目运动员体能训练中的脚步和专项耐力训练指出,体能训练应符合网球运动的专项特点,尽量设计为持拍有球的练习方式,强调有球与无球训练手段相结合。同时,他还指出网球运动员的体能训练应该追求系统的、全面的、科学的训练效果。

通过文献研究结果来看,网球运动员的耐力素质训练较多地与网球专项技战术训练相结合,在提升技战术水平的同时发展运动员的耐力素质。运动员的训练积极性是耐力训练过程中需要考虑的一个问题,会直接影响训练效果。因此,与耐力素质训练相结合的综合性训练方法是网球运动员进行耐力素质训练的重点,对于这一方面还应该深入研究。

3.4 对网球运动员灵敏素质的研究

灵敏素质是指人体在各种条件下能协调完成复杂动作的能力。网球运动员应具备迅速变换动作和变换方向的灵敏素质。灵敏性练习是发展人体在各种复杂条件下,快速、协调、准确、灵活地完成动作的练习。灵敏性是多种能力的综合表现,对于网球运动来说,其表现为运动员能根据场上的变化做出准确、迅速的反应并完成相应动作。目前,网球灵敏素质的研究同速度素质相结合,单独研究网球运动员灵敏素质的相关文献很少见。灵敏素质在网球运动素质中非常重要,其相关研究应更加具体和深入。

4 小结

通过对我国网球运动体能的科研文献进行计量可视化分析,总结归纳我国网球体能科学研究的发展轨迹。总体来看,我国网球体能的研究起步较晚。从网球体能构成要素的科研文献数量分析得出,网球体能研究的内容主要集中在运动员身体素质的研究上。本文分别对网球运动员身体形态、身体机能与运动素质等因素进行了有一定深度的探讨,阐述了网球运动员的身体形态、身体机能及运动素质各构成要素间的作用,分析了研究现状,指出了目前研究中存在的不足。

在网球运动员身体形态的研究中,研究内容主要集中在优秀网球运动员外部形态的研究,主要目的是为网球运动员的选材提供依据。网球运动员身体形态对运动成绩有何影响的实证研究较少,缺乏不同网球运动员身体形态与运动成绩的相关性研究。同时,作为网球运动员身体形态重要组成部分的内部形态特征的研究较为罕见。

在对网球运动员身体机能的研究中,对于网球项目供能特征的研究,国内外学者的观点是不同的;对于不同年龄和级别运动员供能特征的研究也有不同的结果。在这方面还需要进一步探索。

在网球运动员的身体素质的研究中,分别对网球运动员力量、速度、耐力、灵敏等构成要素进行了分析,综述了研究的进展,指出目前各要素研究存在的不足。希望能够为从事网球体能科学研究的工作者提供帮助,为网球专项体能科学研究贡献力量。

[1]田麦久.运动训练学[M].北京:人民体育出版社,2000.

[2]孙艳,姚德文.世界优秀网球运动员的年龄特征——兼析影响优秀网球运动员寿命的因素[J].山东体育科技,2004(2):24-25.

[3]王卫星.高水平运动员体能训练的新方法[M].北京:北京体育大学出版社,2013.

[4]姜晓宏,周洪革.网球运动训练中能量供应关系初探[J].辽宁体育,1991(3):39-40.

[5]李文平.网球专项体能训练理论研究综述[J].内江科技,2013(5).

[6]彭颖.网球运动体能训练探讨[J].河南科技,2012(6).

[7]周建梅,张志华,杨慈洲,等.我国奥运备战女子网球运动员体能训练实践研究[J].北京体育大学学报,2010,33(6).

[8]矫莉华.当代网球体能训练理念与方法思考[J].南京体育学院学报(自然科学版),2010,19(2).

[9]蒋浩.现代网球运动员专项体能特征的理论研究[J].体育世界(学术版),2012(2).

[10]刘建和,孙良勇,温宇红.2003年中国运动训练学理论研究成果回顾[J].成都体育学院学报,2004(4):36-40.

[11]段小和.网球运动体能问题探究——费德勒2011年澳网男子单打半决赛失利分析[J].南昌教育学院学报,2011,26(2).

On the Research Literature of Tennis Players’ Physical Fitness in China

YANG Yu, etal.

(Beijing Normal University, Beijing 100080, China)

杨宇(1994—),硕士生,研究方向:球类教学与训练。