任务驱动下审辩式思维在二轮复习中的培养

——以汉代复习备考为例

《普通高中历史课程标准(2017年版)》(以下简称为《课程标准》)中强调:“高中历史课程学习,要进一步拓宽学生的历史视野,发展历史思维,提高历史学科的核心素养”。在高考备考复习过程中,二轮复习环节是达到以上要求的关键阶段,笔者结合以往的二轮复习发现,学生往往是被动接受专题复习的内容,不能真正理解专题复习设计的内涵,思维无法真正突破,不能客观、全面、辩证地分析历史问题。因此,笔者以汉代史实复习备考为例,浅谈在任务驱动背景下如何培养学生的审辩式思维,让学生懂得在二轮复习中“要什么”“学什么”和“会什么”,同时落实好核心素养的要求,提升专题复习的效果。

一、以试题为任务导向,总结多元化命题角度

二轮复习应对一轮复习的知识进行巩固和升华,教师应引导学生学会对高考真题进行再利用,在做题的基础上,让学生对试题的考查角度进行总结并归类,发现高频考点及次考点,从而和课本相关知识点形成关联。因此,教师可以通过任务驱动的方式让学生完成以下内容。

【任务1】以时空为维度,让学生对2015 —2019年有关汉代社会历史发展的高考试题进行归类,并分析、总结出命题角度。

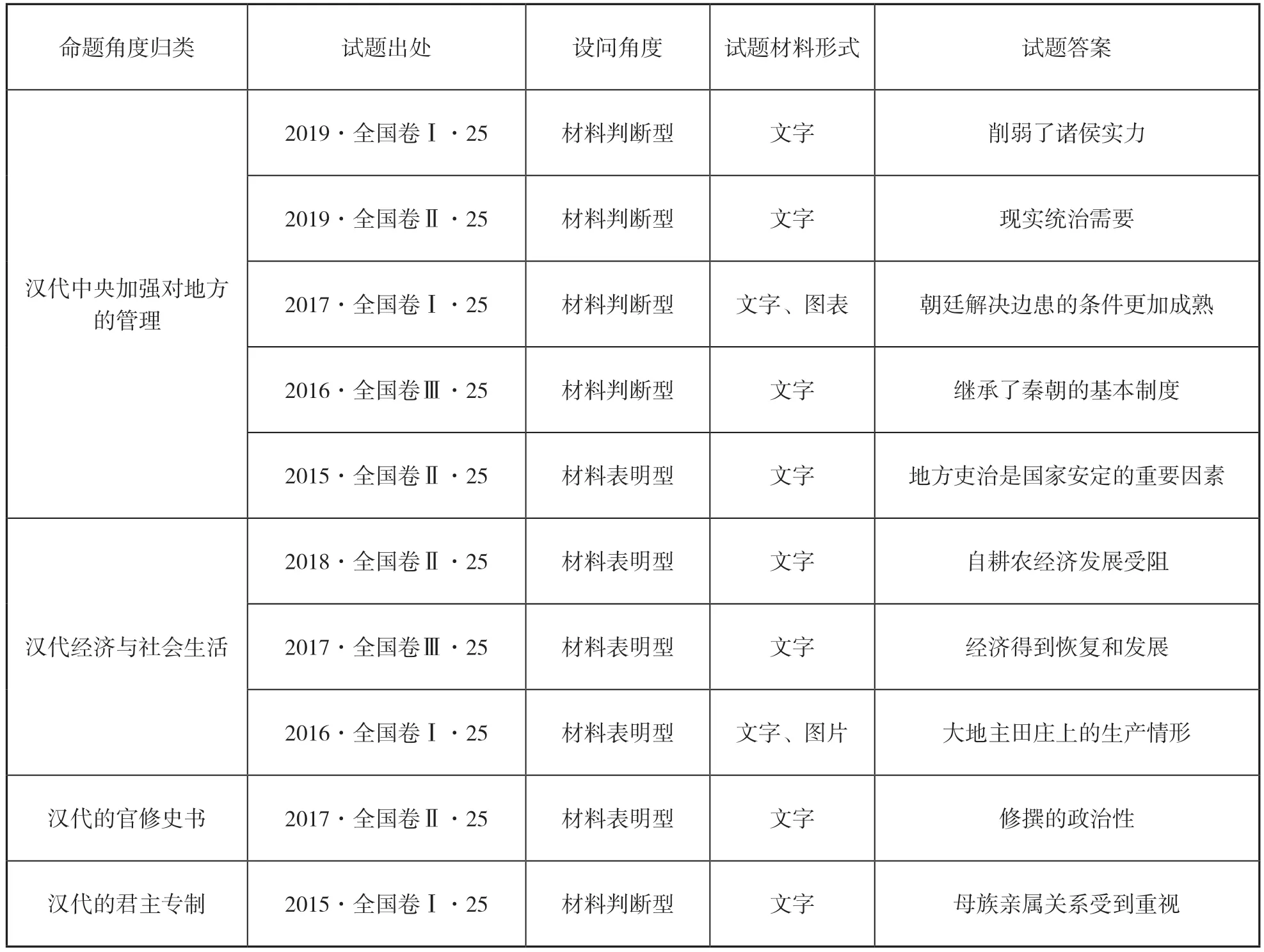

表1 2015—2019年全国卷试题回顾与分析

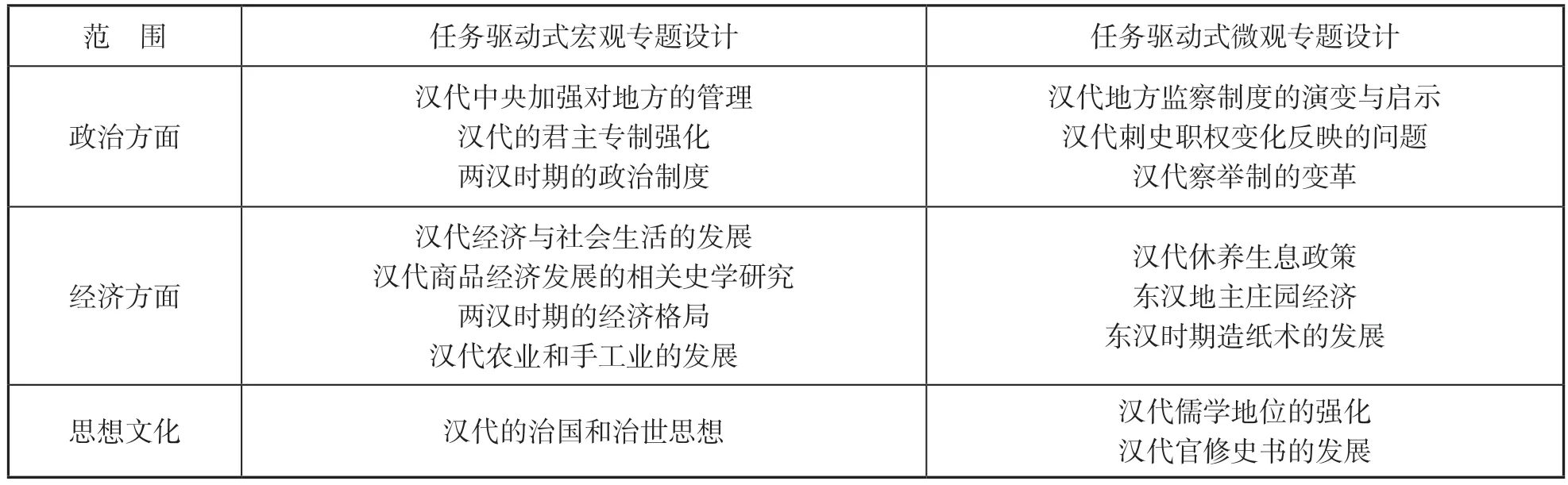

【任务2】结合以上的探究,教师可以让学生对高考真题进行再度挖掘和整理,依据命题角度进行专题设计,总结二轮复习的相关专题,丰富史料,拓展阅读视野。

表2

通过这些专题设计,学生会对试题考点有明确的把握,教师可在引导学生再次回归课本知识的同时,激发学生探知、了解专题知识点整体脉络的兴趣,促使学生探知新史料,不断加深对专题知识点的理解,为审辩式思维培养奠定开阔的史料视野。教师还可继续以任务驱动的方式让学生围绕汉代的政治、经济、思想文化和对外交流等方面内容进行史料搜集和拓展,笔者尝试布置如下任务:

【任务3】围绕高考试题的命题角度和试题材料的呈现形式,结合任务2概括的小专题方向进行史料拓展。

材料一关于汉代社会历史发展的部分画像砖

图1 男耕女织图

图2 农事图砖像拓片

图3 沽酒图

图4 市井砖像拓片

图5 男女耕种画像石

图6 扬场画像砖

图7 西汉授经讲学砖像

图8 持节吏画像砖

图9 胡人牵驼画像石

图10 井盐画像砖拓片

材料二今法律(重农抑商)贱商人,商人已富贵矣。

——《汉书·食货志》

材料三“汉承秦制”与史实不符,秦始皇废分封推郡县制,汉代取“郡国并行”制,汉在秦爵二十级之外,另封王侯,汉爵不似秦以功劳为赏爵标准。秦废世卿世禄,汉爵可世袭、可买卖,秦法严酷,汉法为宽,秦“繁刑严诛”,汉“刑法大省”,秦“赋敛愈重,戌徭无已”,汉“省徭薄赋”。

——胡一华《“汉承秦制”质疑》

材料四(樊)重字君云,世善农稼,好货殖。重性温厚,有法度,三世共财,子孙朝夕敬礼,常若公家。其营理产业,物无所弃,课役童隶,各得其宜,故能上下勠力,财利岁倍,至乃开广田土三百余倾。其所起庐舍,皆有重堂高阁,陂渠灌注,又池鱼牧畜,有求必给。

——《后汉书·樊宏传》

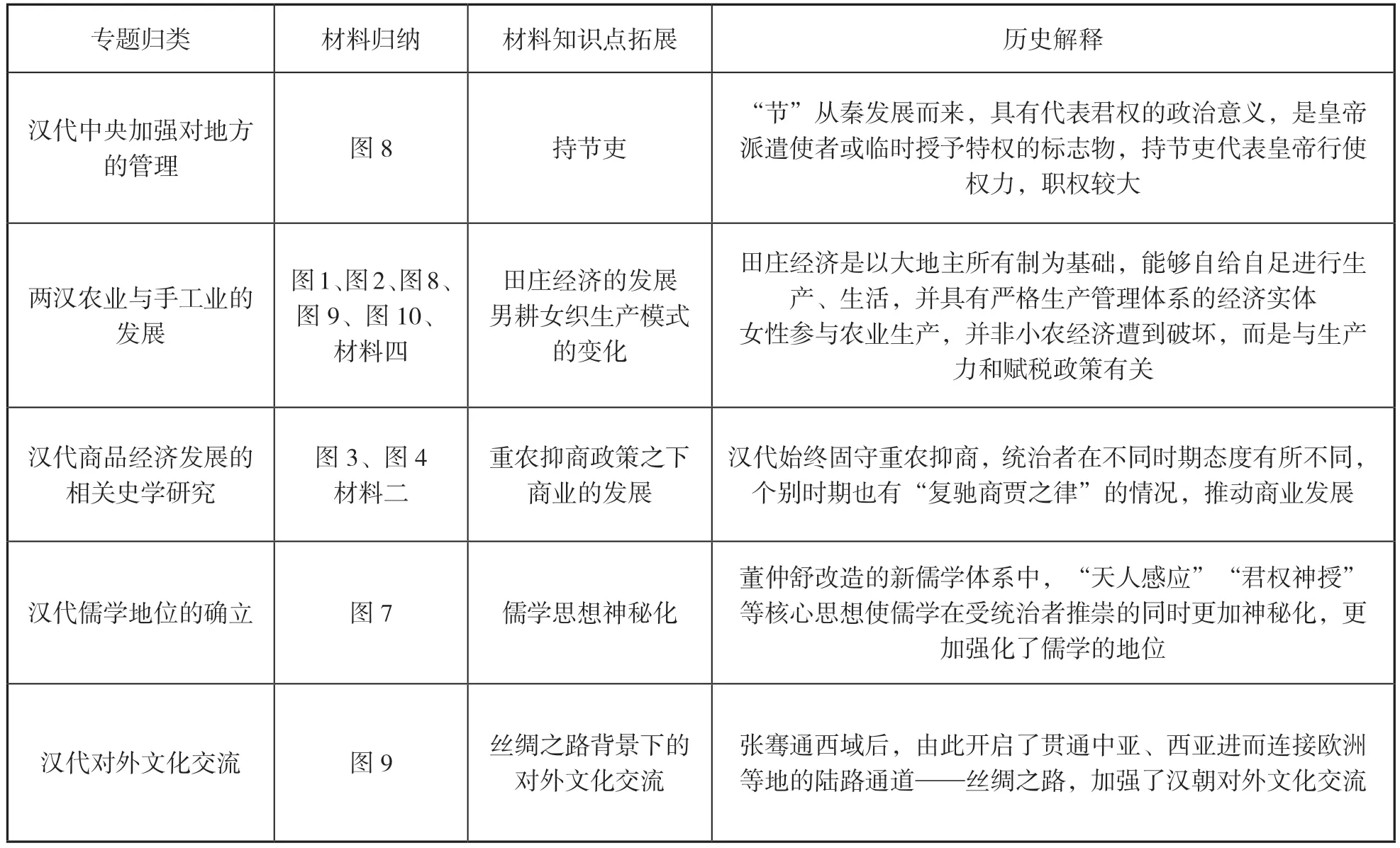

【任务4】分别归纳材料呈现的历史信息,并进行专题归类和材料解释。

表3

学生通过以上任务问题,对汉代不同阶段、不同范围的史料进行搜集、归纳和分析,一方面,学生对多元史料的考查有了清晰的认识,逐步建立专题思维下知识点的联系,为达到二轮复习所要求的知识点纵深理解打下基础;另一方面,在史料拓展的过程中,学生更多接触到同一知识点不同方面的新史料,开阔、丰富学生视野的同时,为形成客观、全面的审辩思维能力创造条件。

二、合理质疑,不懈追问,形成辩证思考习惯

教师在二轮复习过程中,在拓展和理解史料的基础上,更要让学生在思维上实现对知识点认识的飞跃。这就要求在二轮复习过程中,教师要善于引导学生在面对不同史料时,打破学生的惯性思维,在简单任务问题的基础上,设计更有价值的任务问题,这是学生学会运用审辩思维的重要途径。教师应通过制造认知冲突,打破原有固定的知识结论,呈现史实的多样性,引导学生不断质疑、合理探究,并在这一过程中,培养学生形成辩证思考的习惯,有效运用审辩思维解决问题。为此,笔者围绕高考试题的命题角度,结合前文的史料,设计如下问题任务:

【任务5】汉代是小农经济确立并发展的时期,男耕女织的生产模式成为主要生产方式,为什么会出现如图2所呈现的集体耕作的场景,请依据图1、图2、图5、图6和材料四内容进行分析。

【任务6】汉代推行重农抑商政策,对商人严格限制,但市场又呈现活跃的局面,以致民间出现“因贫求富,农不如工,工不如商”的思想倾向,请依据图3、图4和材料二内容对该现象进行分析。

结合任务问题,教师可进一步追问:汉代小农经济确立的因素及形式是什么?集体耕作是汉代哪种经济类型,为什么会出现?两者之间有何关系?

结合课本知识点和拓展材料可知,汉代小农经济是在生产力(铁犁牛耕、灌溉技术等)不断提高及新的生产关系逐步确立的基础上发展起来的,形成了以家庭为生产单位,男耕女织的小农经济模式。学生结合史料可知,集体耕作主要是自西汉出现至东汉时期不断发展壮大的田庄经济,由于汉武帝时期“外事四夷”,长期战争,需要大量财力支持,而富商大贾“财累万金,却不佐国家之急”。因此,国家采取了盐铁官营的措施,垄断大宗商品贸易,导致商贾把资金转入土地,出现了“以末致富,用本守之”的局面,加之生产力的发展,大规模开垦成为可能,助推了土地兼并的发展,至东汉时,田庄经济的发展达到一定规模。

对于二者关系的思考是教师帮助学生形成辩证思考的关键,教师应引导学生对小农经济和田庄经济进行分析。田庄经济的支柱是众多破产的自耕农,以小农为主的自然经济是自耕农存在和发展的条件,田庄经济成为破产农民的生活保障,集体耕作逐步出现,加之汉代实行“编户齐民”政策,田庄成为国家赋役的可靠来源,统治者自然允许其发展。审辩式思维要求全面分析,教师还应引导学生思考田庄经济带来的负面影响,如流民问题、封建地方割据势力的膨胀等,都成为威胁汉政权和社会稳定的因素。基于这种追问及拓展延伸下的辩证思考,学生对汉代农业发展和土地所有制等专题内容可形成较为客观和全面的认识。

在任务4中,就商业的发展而言,教师引导学生结合课本知识点可知,重农抑商政策是汉代统治者对待商业的主导政策,但并不意味着国家放弃商业的发展。结合图3和图4可知,统治者对商业进行了严格管控,市坊界限分明,但并没有限制正常的商业交易,甚至还一度出现繁荣局面。通过联系当时农业和商业的发展可以得出,汉代统治者在稳固政权方面始终固守重农抑商政策,抑商方面主要限制商人与国争利的行为,为了扩大财政收入,实行盐铁官营等政策,这又助推了田庄经济的发展,给汉代政权带来了多方面的影响。

由此可见,在二轮专题复习时,审辩思维可以帮助学生在不同专题间建立客观联系,让学生在质疑和追问的同时,学会一分为二地分析问题,在面对高考试题的新材料时,可以更加全面、客观地分析、理解,奠定好有效解题的基础。

三、注重实证,包容异见,学会周密思考、论证

纵观近几年的高考试题,新材料和新情境依旧是主要的命题呈现方式,历史发展观和过程论的内容不断融入。因此,二轮复习要在培养学生学会辩证思考的基础上,进一步引导学生不断挖掘史料的多元价值,运用审辩思维对不同的历史解释进行周密的思考论证,重现历史真实,达到二轮复习与学科核心素养所要求的能力立意。所以,笔者结合史料,继续设计如下问题任务,进一步训练学生的审辩思维,打破学生的僵化思维。

【任务7】依据汉代相关史实并结合材料三,分析对“汉承秦制”的质疑是否合理,进一步思考汉对秦的继承性与相切性。

“汉承秦制”作为汉代相关史实的重要历史概念,通常会在复习中再次予以确认,甚至作为简单的识记内容重复和强化,学生往往不会对此概念进行深入思考与分析,更不会提出质疑。当拓展史料(材料三)与学生以往的认知产生冲突时,学生记忆中的历史解释被打破,史料的多元价值信息冲击学生的思维。这就要求教师应帮助学生重新建立认知结构,不断训练学生的审辩思维能力,对新材料所呈现的问题进行周密、理性地分析,面对不同的历史解释,在包容中不断求证,揭示其表象背后的深层因果关系,形成自己的历史解释,从而接近历史真实。

第一,教师可引导学生对史料进行解读和分析,使其清楚史料的质疑是客观存在的历史现象,质疑符合一定的客观历史事实,从而培养学生面对不同史料,进行客观分析的历史态度,打破学生僵化的历史时空观。

第二,教师可根据学习任务提出的问题,引导学生分析“汉承秦制”是否合理,在这个过程中,教师应注意引导学生运用史学理论进行分析,结合时空观念,从时空变化中分析汉代是否继承了秦制。从短时空方面而言,自秦末至汉初,汉代统治者所推行的一系列政策均与秦制相差较大,因此,学生可以初步得出结论:质疑具有一定的合理性。

在此基础上,教师引导学生结合课本知识点及拓展史料,运用中时空长时空进行分析判断,不难发现,汉代中后期,随着汉王朝国力的不断增强,就地方管理方面而言,汉朝在推行秦制的基础上继续强化,郡县制全面推行,刺史、持节吏等一系列制度得到发展,统治者不断强化中央集权和君主专制,汉承秦制在这一方面又得到了印证。

教师在引导学生进行最终历史解释时,要让学生认识到,将不同的史学观点置于不同的时空中,会产生不同的结论,因此历史解释是具有相对意义的。汉初国力衰微,统治者不得不采取温和的措施,稳定政权、发展经济,并未照搬秦制。随着国力的不断强大,加强集权统治愈加重要,加之汉初推行的部分措施出现问题,统治者在秦制基础上进一步从政治、经济和文化思想方面进行强化,继承性和相切性进一步体现。

学生在这一过程中,在逐步学会包容不同史学观点的同时,通过运用审辩式思维,客观认识了历史发展的复杂性,最终发掘史料呈现的多元历史价值,进一步升华了运用审辩式思维解决历史问题的能力。

四、力行担责,彰显素养,理性、客观总结结论

在二轮复习过程中,审辩式思维培养的最后一个关键环节是让学生“力行担责”,做到客观、公正地评价史料,避免主观臆断,以达到《课程标准》所要求的理性分析和客观评判的态度、能力与方法,教师可结合史料布置任务。

【任务8】结合图1、图5和图6,分析汉代农业生产中为什么会大量出现女性直接参与生产的情况,这是否打破了男耕女织的生产模式?

课本知识点强调男耕女织贯穿整个封建社会,学生结合汉代农业发展和小农经济的形成等专题,可以从生产工具、技术及统治者的政策等方面进行思考。一方面,家庭为单位的生产模式下,工具革新推动效率不断提高,为了提高产量,女子在汉代直接参与农业生产的情况比较普遍;另一方面,因为男子承担了更多的赋役,所以女子更多参与到农业生产中。尽管如此,小农经济背景下的男耕女织的家庭生产状态并没有发生变化,两者之间并非绝对对立,而是一种紧随汉代社会生产实际的客观状态。审辩式思维不断训练学生的求证探索意识,有利于二轮专题复习的有效实施,在此过程中,既提升了学生的知识层次,又有助于其更好地达到二轮专题复习的要求。

【原创试题巩固1】图11为四川广汉县出土的汉代《市集图》,此图可用来说明当时 ( )

图11

A.政府不断放松商业管控

B.商业经营活动繁荣

C.商人社会地位不断提高

D.市坊界限已被打破

【解题思路】本题主要考查汉代商业发展的概况。结合题意和图片内容可知,市场交易种类较多,且交易频繁,这一定程度上体现出汉代社会商业经营的繁荣,故B项正确。汉代统治者在不同历史时期对商业的发展态度有所不同,但总体而言,始终固守重农抑商政策,A项说法错误,故排除;题意无法体现C项内容,故排除;市坊界限被打破是在宋代,与题意时间不符,故D项排除。

【原创试题巩固2】杜庆余在《汉代田庄商业经营探析》中论述道:“汉代田庄存在并行的内、外两个市场,内部主要满足庄园内部日常生活需要,外部则为了获得货币和增值,对外经营主要通过田庄主进行,由于善于经商,田庄主往往又是大商人”。据此可知,当时 ( )

A.鼓励田庄进行商业活动

B.田庄经营活动十分活跃

C.地方豪强势力威胁中央

D.重农抑商政策逐步取消

【解题思路】本题主要考查学生对汉代田庄经济的判断和分析。结合题意可知,汉代田庄经济的内、外两个市场具有一定的互补性,共同促进田庄经济的发展,体现出较强的活跃性,故B项正确。依据题意可知,题中并未反映汉代政府支持其进行商业活动,故A项排除;题意强调汉代田庄经济的经营状况,并未体现对中央集权的威胁,故C项排除;重农抑商政策在汉代始终是统治者固守的基本政策,逐步取消一说不符合史实,故D项排除。

综上所述,在二轮复习过程中,教师应把握二轮专题复习特点,通过任务问题进行有效引导,培养学生的审辩式思维,实现一、二轮复习之间思维提升的要求,有效贯穿核心素养要求,提升学生的抽象概括水平、辩证思维能力,不断升华其对知识点的认知和理解。形成“以不变应万变”的迁移能力和思维方法,不断适应新课程改革下高考试题能力立意的要求,真正发挥学生在二轮复习中的主动性。