基于历史学科核心素养 促进劳动教育有机渗透

近年来,劳动教育备受瞩目,习近平总书记曾在多个场合强调劳动的价值、歌颂劳动的伟大,并指出应加强对广大青少年的劳动教育。2018年9月10日,习近平总书记在全国教育大会上提出,“坚持中国特色社会主义教育发展道路,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人”。

与此同时,2019年《普通高等学校招生全国统一考试大纲》(以下简称为《考试大纲》)在“考核目标与要求”中增添了“引导其实现德智体美劳全面发展”这一新内容。2019年高考全国卷充分体现了《考试大纲》的理念,在三套全国卷中多处弘扬了劳动精神,因此,在高三历史复习中,教师亟需聚焦劳动教育这一主题。在本文中,笔者将基于历史学科核心素养,浅谈高三二轮复习中如何渗透劳动教育。

一、秉持唯物史观,彰显劳动价值

唯物史观认为,人民群众是历史的创造者。马克思、恩格斯在《神圣家族》中曾深刻指出:“在历史发展进程中起决定作用的是社会物质生产,而不是‘自我意识’,人民群众的物质生产是历史的‘诞生地’。”广大人民群众通过自己的辛勤劳作创造了无数辉煌灿烂的文明,推动了人类社会的进步。因此,在教学中,教师应告知学生,劳动人民是社会发展的“助推器”,使学生树立科学的唯物史观。

例1.(2018·全国卷Ⅰ·24) 《墨子》中有关于“圆”“直线”“正方形”“倍”的定义,对杠杆原理、声音传播、小孔成像等也有论述,还有机械制造方面的记载。这反映出,《墨子》( )

A.汇集了诸子百家的思想精华

B.形成了完整的科学体系

C.包含了劳动人民智慧的结晶

D.体现了贵族阶层的旨趣

【解析】本题考查唯物史观素养。根据所学知识,墨子代表平民阶层的利益,《墨子》中所记载的相关科技成就是他在长期实践中的经验积累,因此,它包含了劳动人民智慧的结晶,故答案为C项。

例2.(2019·全国卷Ⅰ·34)工业革命前,英国矿井里使用蒸汽唧筒抽水。1765年,修理过唧筒的瓦特发明了一种单动式蒸汽机,后在工厂主的合作和资助下,终于改进制成“万能蒸汽机”,并广泛使用到工业领域。该过程表明,第一次工业革命期间生产领域的主要发明创造 ( )

A.源自于劳动实践

B.依赖于科学理论的突破

C.取决于资金保障

D.得益于各阶层广泛参与

【解析】本题考查第一次工业革命的特点。“修理过唧筒”表明这一时期的发明离不开瓦特的个人劳动实践,故答案为A项。事实上,第一次工业革命时期,多数发明都源自劳动实践,学生所熟知的哈格里夫斯、克隆普顿等,均为普通的纺纱工人。直至第二次工业革命,科学与技术才开始紧密结合。

龚奇柱曾提出:“科学家的发明创造不过是集中了多少年来劳动者的成果,少数有名的科学家的贡献,总是同无数无名科学家,即平凡劳动者的辛勤劳动分不开的”。例如,《九章算术》的成书正是因为广大人民群众在生产劳动中会遭遇种种麻烦,也正因如此,中国古代科技才具有实用性、经验性等特征。在高三二轮复习中,教师应使学生认识到劳动的价值所在,以中国古代史为例,笔者谈谈自己的做法。

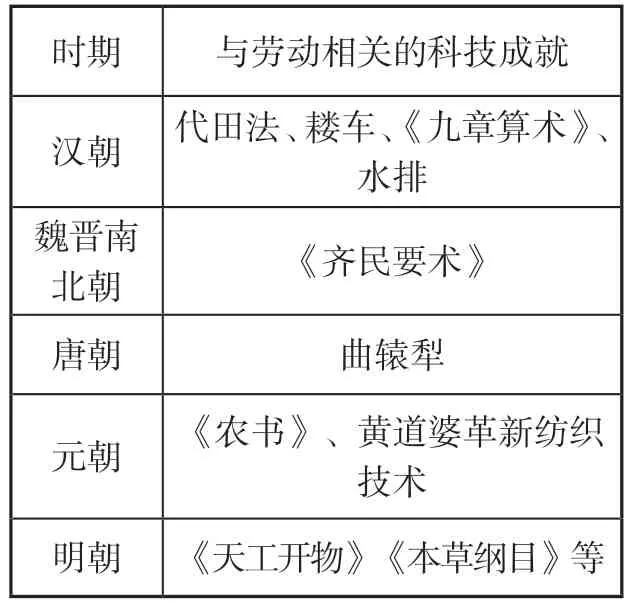

表1

笔者给学生提供表1,让学生结合人教版必修二及必修三的相关内容,填写不同时期与生产劳动密切相关的科技成就。在此基础上,笔者引导学生理解劳动如何在其中发挥作用,并使学生意识到中国古代科技不断进步这一现象背后所体现的唯物史观。

二、拉大时空范畴,关注劳动人民

(一)走进人民生活

通过研究近几年全国卷和部分省、市自主命制的试卷,笔者发现,高考试题侧重考查古今中外劳动者的生活状况,使学生学会尊重与关心劳动人民,感受他们为民族乃至国家所做出的巨大牺牲,并切身体验他们的人生价值的实现。据不完全统计,2015至2019年间,每年都有涉及该内容的试题。

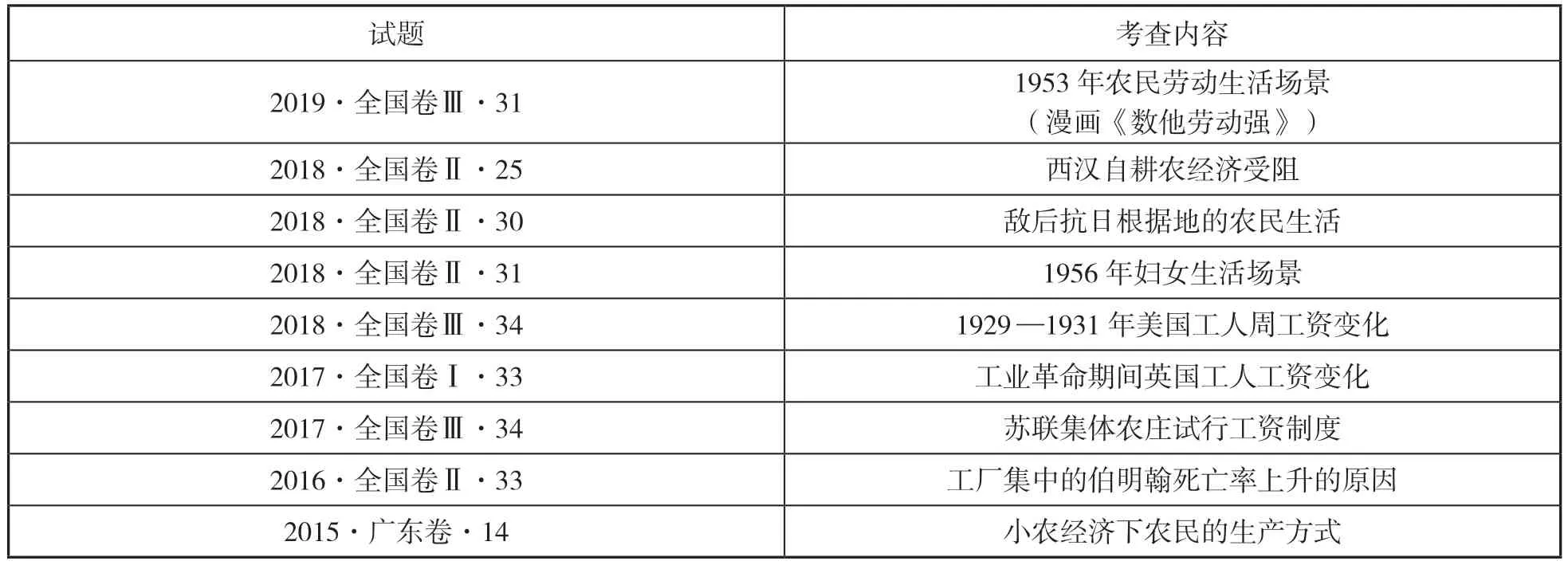

表2

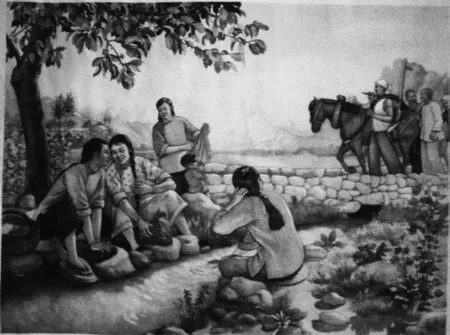

例3.(2019·全国卷Ⅲ·31)图1是1953年创作的年画。该作品( )

图1 《数他劳动强》

A.继承了中国传统文人画作的基本风格

B.描绘了农民参与社会主义生产的场景

C.体现了“双百”方针提倡的创作精神

D.倡导了适应国家建设需要的社会新风

【解析】本题主要考查学生的时空观念素养。1953年,正值农业合作化运动兴起之时,为了建成社会主义制度,广大农民群众支持农业生产建设和国家实行的农业改造,这倡导了国家经济建设需要的社会新风,故答案为B项。在此时期,工人阶层也在鼎力支持国家经济建设,在复习中,学生也可适当聚焦该时期的工人生活。

又如,在复习中国古代的盛世时,教师习惯从统治者的政策进行分析,却忽视了人民群众的力量。若没有普通劳动人民的默默付出,统治者只能是“巧妇难为无米之炊”。许倬云认为,“男耕女织是以妇女为后备劳力,于农忙时从事劳作,平时则操持家务,也从事以纺织为重要项目的农舍手工业。事实上,农事稍闲时,男子也将多余的时间与精力投入手工业生产”,这才是中国古代农民的最真实写照。

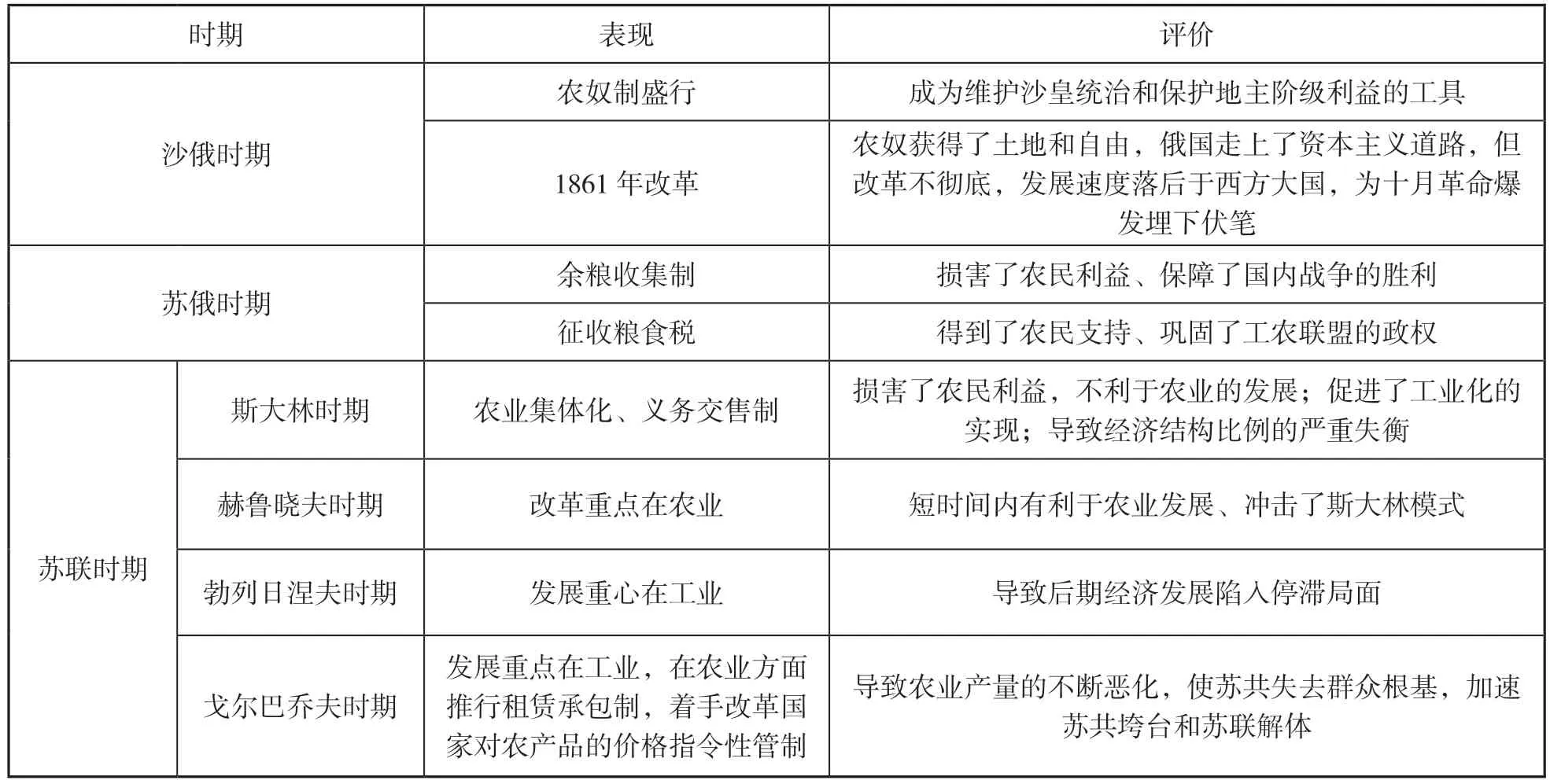

再如,近现代中国的农民、工人阶层是如何响应革命、支援国家建设的?西欧中世纪的农民、近现代西方的工人是以何种方式促进西方社会发展的?苏(俄)联的农民、工人生活状况是怎样的?教师在高三复习中应成为学生深入群众生活的“引路人”,可以不断拉大时空范畴,让学生在贴近劳动人民生活的同时,逐步培养时空观念素养,笔者以不同时段俄国和苏联农民生活为例:

表3

(二)正视人民地位

人民群众尽管为人类社会的发展付出太多惨痛的代价,但教师不应只教授给学生劳动人民的悲惨生活,还需因势利导,促使其认识到劳动人民社会地位的不断提升。古往今来,不同国家与政府都给予劳动人民不同程度的关怀,教师在复习过程中,可依照朝代和国别架构出相关的具体内容。

例4.(2015·全国卷Ⅰ·34)1935年8月,美国国会通过法案,其中规定凡年满65岁的退休人员,根据原工资水平每月可获得一定数额的养老金。与该规定属于同一法案的是( )

A.制订公平经营章程

B.建立失业保险制度

C.提供农副产品补贴

D.规定最低工资水平

【解析】本题主要考查罗斯福新政时期美国政府的社会福利制度。材料反映的内容与社会保障制度相关,而建立失业保险制度也与社会保障制度相关,故答案为B项。在此期间,除了这些措施,以工代赈等也体现了美国政府对劳动人民的重视。

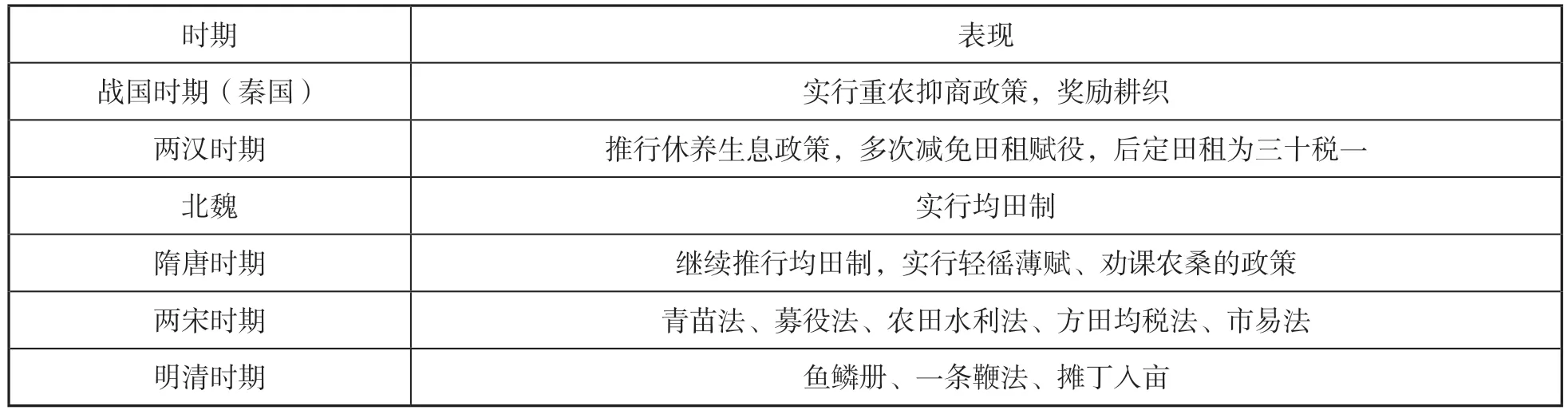

又如,在复习中国古代小农经济时,教师需说明统治者是如何保护农民切身利益的,学生需认识到实行均田制、鱼鳞图册制度等政策的目的。教师还可适当补充中国古代政府保障农民利益的其他措施,笔者以中国古代史为例,引导学生制成表4。

表4

再如,改革开放以来,国家如何为广大劳动者谋福祉,其地位又有哪些改观?工业革命以来西方统治者如何加强社会保障建设?工人阶级的政治地位是如何提高的?二战后,西方福利制度是如何变迁的?限于篇幅,不再一一举例,笔者相信,使学生在不同时空中“穿梭”,其时空观念素养定将得到进一步强化。

三、精选多元史料,实现“五育”融合

德智体美劳并非孤立存在,而是一个相互依存、相互促进的有机整体。在二轮复习中,教师应植入多元化的情境材料,打通其内在关联,从而实现“五育”融合育人。笔者仅从德育与劳育、美育与劳育融合的角度浅谈自己的实践经验。

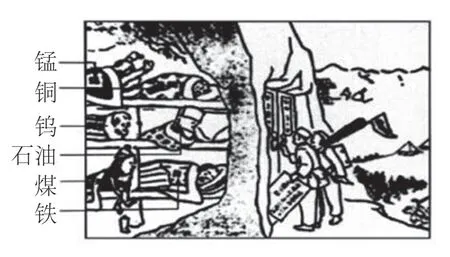

例5.(2018·全国卷Ⅰ·31)图2是1953年的一幅漫画,描绘了资源勘探队员来到深山,手持“邀请函”叩响山洞大门的情景。这反映了当时我国 ( )

图2

A.已经初步改变工业落后局面

B.开始进行对矿产资源的开采

C.国民经济调整任务基本完成

D.大规模的经济建设正在展开

【解析】材料反映了1953年人民群众勘探矿产资源的情景,第一个五年计划开始于1953年,大范围勘探矿产资源表明国家工业化建设正在全面展开,故答案为D项。就本题而言,它既涵盖了劳动教育内容,也凸显了德育精神。

又如,2019年全国卷Ⅰ第47题,以中国工程院院士、全国劳动模范刘源张的个人经历为依托,旨在增强学生的爱国主义情怀。因此,教师需精选典型材料,充分挖掘典型人物发扬劳动精神、奉献精神的历史细节,并将其呈现给学生,在培养学生史料实证和历史解释素养的同时,厚植学生的家国情怀,促进“立德树人”这一根本任务的有效落实。

例6.(2016·全国卷Ⅰ·25)图3为汉代画像砖中的农事图。此图可以用来说明当时 ( )

图3

A.个体农户的生产劳作状态

B.精耕细作农业的不断发展

C.土地公有制下的集体劳作

D.大地主田庄上的生产情形

【解析】本题考查了学生的劳育、美育。在解答本题时,学生需从美术作品中提取有效信息,图3反映的是集体劳动的场景,故A项错误;精耕细作在图3中无法体现,故B项错误;战国时期,封建土地私有制开始确立,故C项错误;集体劳动可能与庄园经济兴起相关,故答案为D项。

又如,在观赏法国米勒的《播种者》《拾穗者》时,学生不仅要获得艺术美的体验,还需寻求其中的劳动美。在赏析《伏尔加河上的纤夫》时,除了一味斥责俄国工业文明的落后,学生还需走进1861年俄国农奴制改革后的农民的真实生活,察觉劳动人民的悲惨命运。为了更好地将美育与劳育有效贯通,教师可精选漫画、绘画、新闻照片等史料,在解读图片信息的同时,使学生的史料实证、历史解释素养落地生根。

总之,在当下,教师需要引导学生高度关注劳动教育,在复习中,教师可以将其作为专题进行系统化复习,通过不断实践,它必将唤醒学生对劳动教育的重视。在此过程中,学生还会对人类文明的发展进程形成更加清晰的认识,唯物史观素养也将得到进一步发展,还可有助于培养学生的时空观念等素养。