略谈二轮复习中如何凸显学科核心素养

《普通高中历史课程标准(2017年版)》(以下简称为《课程标准》)已经颁布实施,把历史学科的核心素养确定为唯物史观、时空观念、史料实证、历史解释、家国情怀五个方面,已在近几年高考试题命制中得到了实施与体现。为了实现高效备考,做到有的放矢,在二轮复习环节如何“凸显”学科核心素养呢?笔者根据多年备考实践经验,浅谈二轮复习中凸显学科核心素养的方法。

一、运用通史范式,凸显时空观念

“通史”为贯通的历史,即以时间为主线连贯叙述一个国家、地区或世界从最初到现在的历史,其通常是二轮复习教学选用的视角与范式。它是在第一轮专题复习基础上,以史观为统领,进一步打通必修、选修模块间联系,将散见于必修、选修教材各专题的各个考点按一定历史时期的政治、经济、思想文化等相关内容给予纵横联系、前后贯通,使知识综合化、规律化、系统化,以培养学生的“时空观念”。

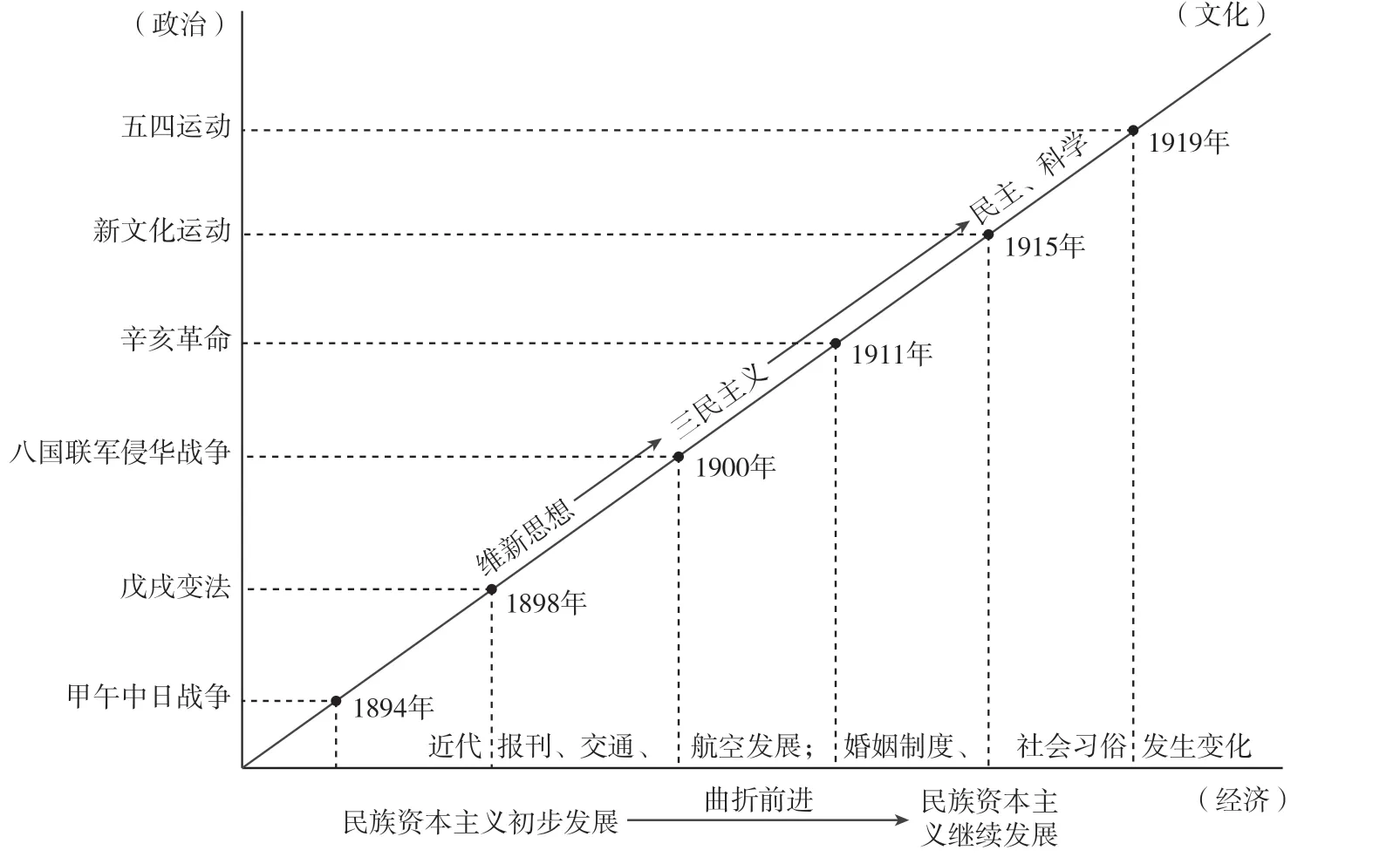

时空是历史的最基本要素,任何历史事实都是在特定的、具体的历史时间和地理条件下发生的,只有将其置于特定历史进程的时空框架中,才能实现对其准确理解,实现建构历史事件、历史人物、历史现象之间的相互关联,全面理解历史上的变化与延续、统一与多样、局部与整体。因此,在二轮复习中,教师应以特定的历史时期为主题,将政治、经济、文化等方面的考点罗列出来,分别建立历史阶段数轴,标识节点史实,形成三维立体历史坐标,直观呈现某一重大节点史事在长时段时空下的历史地位,或某一段历史时空下重大史事间的联系,以更好地培养学生的历史时空思维。例如,复习“近代中国觉醒与探索(1895 —1919年)”时,可以根据《普通高等学校招生全国统一考试大纲》(以下简称为《考试大纲》)中规定的考点内容,以三维坐标的形式,建立历史时空数轴,再现时空观念下的节点史实间的关系。

图1

教师还可引导学生对每一考点史实以通史范式进行短时段、中时段、长时段的纵横联系与多层次历史解释,如辛亥革命,从短时段角度看,其是1911年10月10日资产阶级发动的推翻清王朝的武昌起义;从中时段角度看,政治上,清王朝成为列强统治中国的代理人,中国需要救亡图存。经济上,民族资本主义得到发展,需要在中国确立资本主义制度。思想上,三民主义形成与发展,为革命提供理论指导;从长时段角度看,辛亥革命是中国近代史上第一次巨变,是中国现代化进程中重要的里程碑。

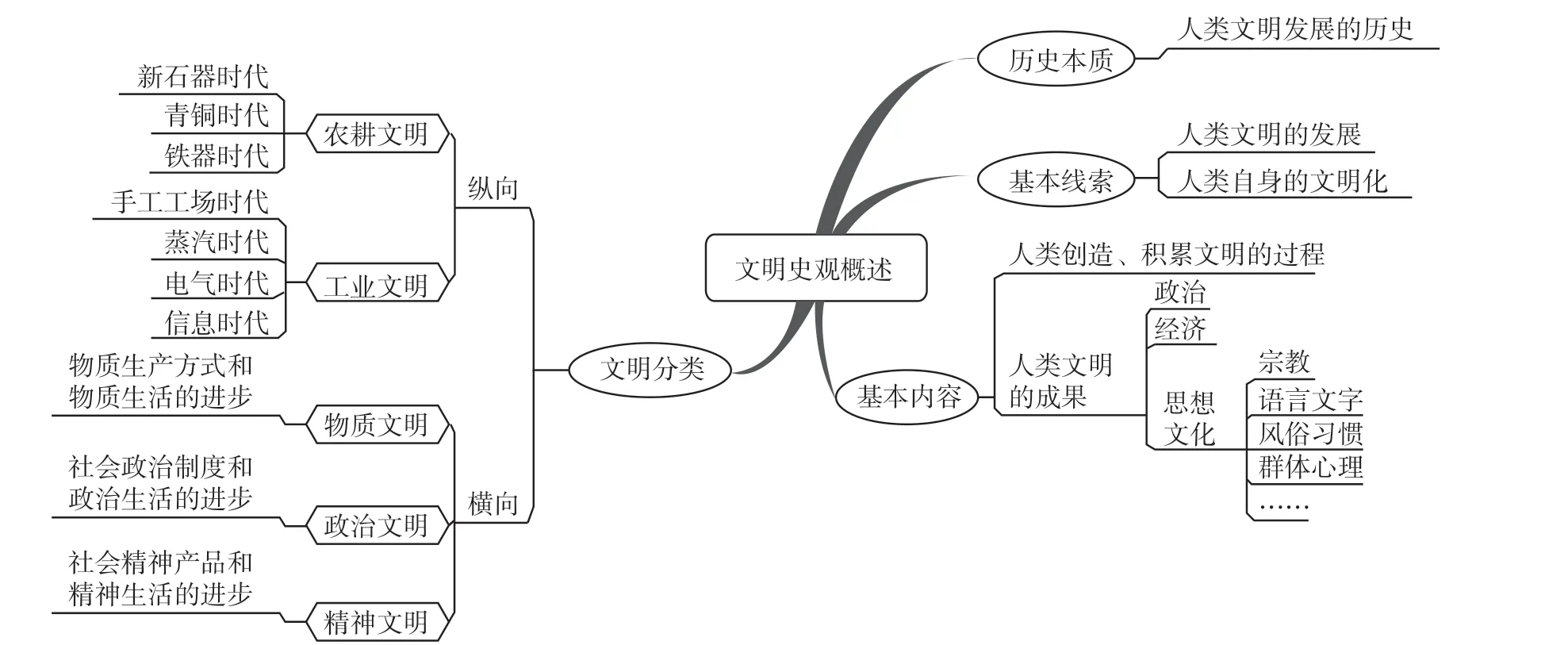

二、融通考点联系,凸显唯物史观

融通是将纵向历史发展的每一历史现象、历史事件、历史人物或横向发展的政治、经济、文化等方面进行因果联系,因此,在通史复习教学中,教师面临着以何种史观为指导实现考点间融通的问题。唯物史观是总结人类社会发展一般规律的科学,是科学的社会历史观,是认识、改造社会的一般方法论,由生产力史观、社会形态史观、阶级斗争史观(革命史观)组成。《课程标准》中对课程性质明确规定:“普通高中历史课程,是在义务教育历史课程的基础上,进一步用历史唯物主义观点,多角度地反映历史演进的基本过程,展现人类在历史上创造的文明成果,揭示人类历史发展的基本规律和大趋势”。《考试大纲》的高考命题指导思想也指出:“注重考查在唯物史观指导下,运用学科思维和学科方法发现问题、分析问题、解决问题的能力”。

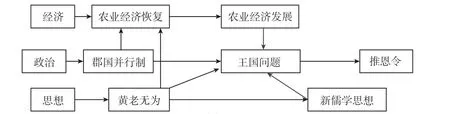

因此,在二轮复习中,教师应引导学生充分理解与领悟唯物史观的具体原理,学会具体问题具体分析。在面对不同历史阶段的具体政治、经济、文化等方面的重大史事之间的关系时,学会灵活选择具体、适用的原理,合理融通与阐释彼此间的因果联系,使学生认识到唯物史观在认识历史中的根本性地位。例如,在复习“古代中国文明初步发展(秦汉时期的中国)”时,教师可运用唯物史观中的生产力史观对重要考点进行融通解释。由于封建经济的发展,小农经济占据主导地位,具有分散性、封闭性,易导致政治割据。因此,在政治上,统治者创立专制主义中央集权制度,保证统一的多民族封建国家形成并不断发展。汉初在地方实行郡国并行制,以“黄老无为”作为治国思想,至汉武帝时期出现王国问题,为迎合统治者加强中央集权的需要,董仲舒创立了新儒学思想,提出“罢黜百家,独尊儒术”。

图2

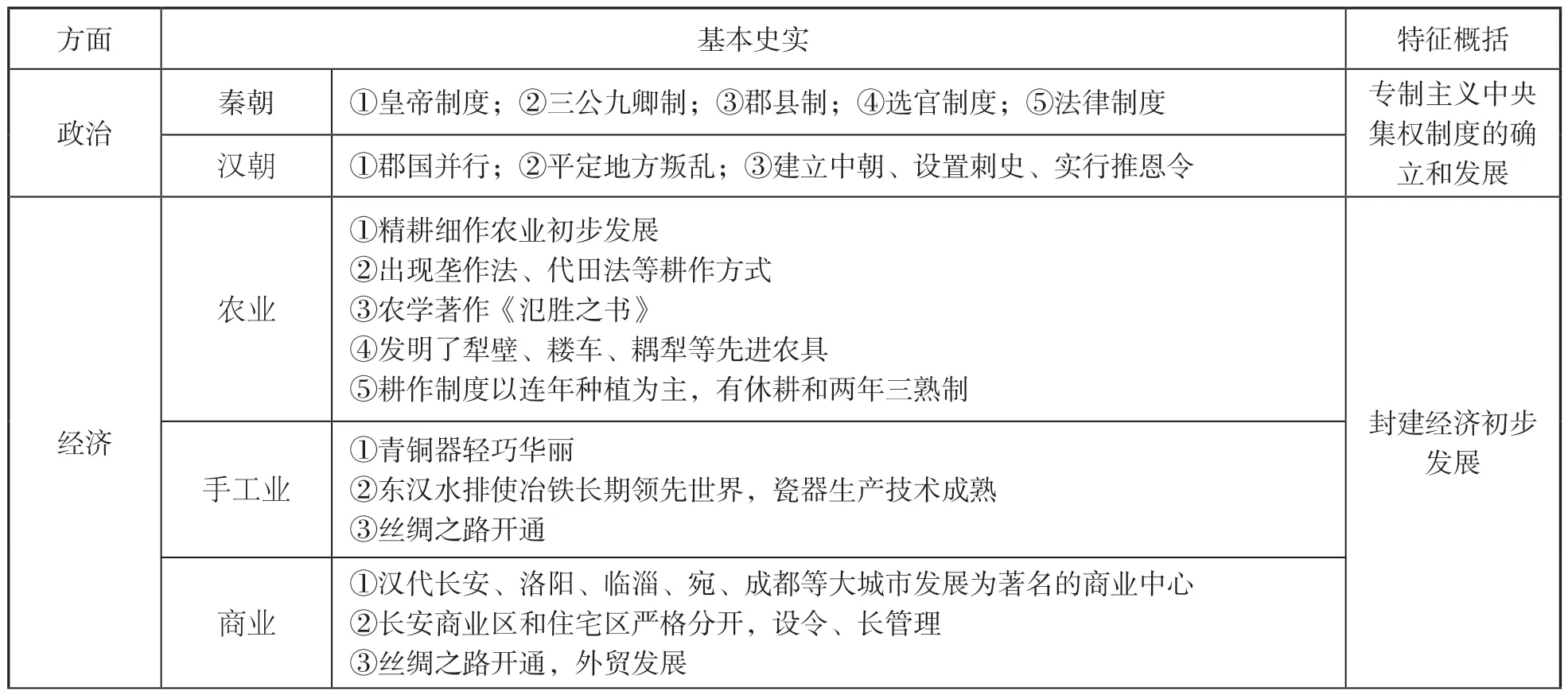

三、概括阶段特征,凸显史料实证

历史阶段特征是人类社会发展的各个不同时期和每个时期的不同阶段在政治制度、经济发展、思想文化、阶级关系、国际关系等领域呈现的带有普遍性的基本特点,是历史认识由感性上升到理性的重要表现,其建立在基本史实基础上,体现了“论从史出”的认识原则,是“史证意识”素养的体现。因此,概括特定阶段历史特征及培养“史料实证”素养是二轮复习教学的重要内容之一。教师应根据一定历史阶段的政治、经济、思想文化的基本史实,运用辩证思维的基本方法,对阶段基本史实进行归纳与演绎、分析与综合、抽象与具体等认识,揭示社会发展在政治、经济、文化方面的内在逻辑联系,归纳历史阶段发展的各个方面的基本特征,实现历史认识的升华,凸显对“史料实证”素养的培养。例如,在复习“古代中国文明初步发展(秦汉时期的中国)”时,可对其阶段特征进行归纳:

续表

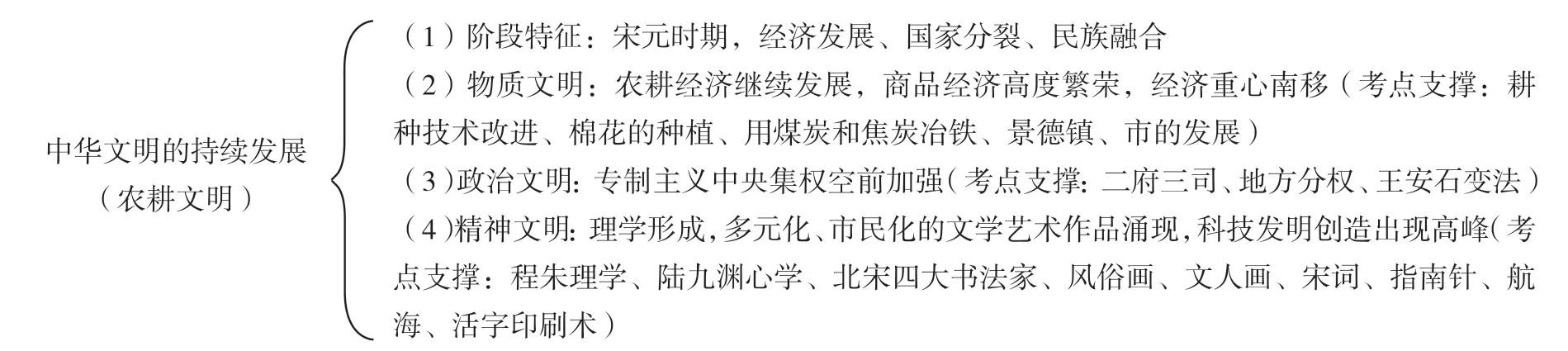

四、重构知识体系,凸显历史解释

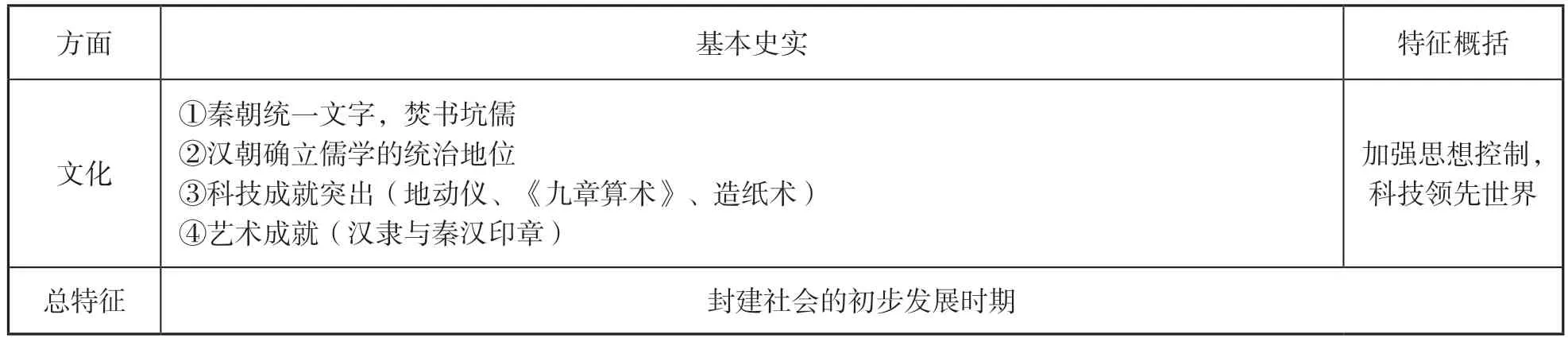

历史解释是认识历史的重要方法,指历史研究者在历史理解的基础上,运用一定的理论、概念、方法对历史事实的观察结果进行理性分析、说明,理解其原因、影响及意义,并做出公正判断和客观评判的过程。史学上通常运用文明史观、全球史观、现代化史观、社会史观、生态史观等范式进行历史解释,实现“横看成岭侧成峰,远近高低各不同”的历史认识效果,构建具有科学性的现实价值的历史知识体系,实现全面、客观、辩证、科学的历史认识。美国教育家布鲁纳说:“学科结构既是学科的课程中心,又是教学中心,学生懂得了学科结构就容易理解、掌握整个学科内容,学生懂得了学科结构就能够促进知识和技能的迁移”。因此,在二轮通史复习中,教师应以新史观为指导,重构特定历史阶段的知识体系,加深对阶段历史的理解与解释。文明史观是以文明为研究的基本单位,以考查文明的演进为基本任务,教师可运用其打破必修模块的划分,按农耕文明、工业文明的兴起和扩展为顺序,建构体现理论特征的新知识体系,如中国古代史应以中华农耕文明的发展演变为主导线索,按其不同阶段具有的不同特征为主线,以理论内涵为依据,整合考点史实,阐释政治、经济、文化成果,深化对阶段历史的认知。例如,复习“中华文明的持续发展(宋元时期)”时,可以文明史观为指导,构建宋元阶段的新体系。

图3

图4

五、关注热点问题,凸显家国情怀

现实性是历史学科的重要特点之一,是历史研究的切入点,只有借助现实,才能理解过去;也只有借助过去,才能充分理解现实。一切真历史都是当代史,而家国情怀是一种价值观,是主体对共同体的一种认同,其内涵为家国同构、共同体意识和仁爱之情,体现为民族精神、爱国主义、天下为公等时代价值。培养学生的家国情怀是历史学的教育功能之一,它是学习和探究历史应具有的社会责任与人文追求。学习和探究历史应具有价值关怀,应充满人文情怀并关注现实问题,以服务于国家强盛、民族自强和人类社会的进步为使命。因此,热点、焦点、家国情怀问题是历年高考考查内容不可或缺的一部分,也是二轮复习的核心内容之一,教师应以社会热点、焦点问题为教学媒介,凸显对学生家国情怀的培养,应教会其运用正确的历史观念,理性分析问题,探究问题的历史根源,使学生从历史发展的角度理解并认同社会主义核心价值观和中华优秀传统文化,认识并弘扬以爱国主义为核心的民族精神和以改革创新为核心的时代精神,关注国家和全人类的命运,明确自身的社会责任,形成正确的民族意识、国家意识、开放的世界意识及正确的世界观、人生观、价值观。例如,2019年江苏卷第21题要求“概括汉字对中国、东亚和世界文化的影响,并分析原因”,此题旨在考查当前的热点问题之一——中华文化自信和中华文明自信相关的历史事实问题。本题意在指明历史备考教学中应提升学生的历史与社会责任感,增强民族认同感,关注国家的前途,实现“立德树人”的教育宗旨。