理论与实践交互式教学在“水污染控制工程”中的应用

——以沉淀为例

平 巍 张 雅 倪 琪

(重庆三峡学院环境与化学工程学院 重庆 404000)

1 传统教学过程存在的问题分析

沉淀是“水污染控制工程”课程中重要的章节内容。其主要学习目标是让学生掌握颗粒物沉淀的基本规律,沉砂池、沉淀池等典型沉淀构筑物的设计。传统的教学过程是从颗粒沉淀的基础理论入手,进而阐述理想沉淀池的工作过程,然后再进一步讲授沉砂池和沉淀池的构造和设计计算,这样的学习方法是从理论认知到实践操作的过程。符合传统的理论-实践教学观念,且实施较为容易。但长期的教学过程中发现,大部分学生对该章节的掌握与要求还存在差距,经分析,传统的教学过程存在以下问题:一是学生受限接触理论目的性不强,学生在缺乏对沉淀应用一定的了解的前提下,直接接触理论知识,并不清楚学习理论知识的目的和目标,只能为了学习而学习,容易迷茫;二是理论与应用环节之间缺少必要的过渡,学生在学习过程中容易脱节;三是传统的教学模式中,沉淀章节的实践环节是自由沉淀实验,该实验主要是验证沉淀过程中沉速和去除率之间的关系,绘制自由沉淀曲线,实践形式较为单一,难以达到全面掌握并应用知识的要求。此外,“水污染控制工程”通常会开设对应的课程设计,主要内容是教师布置设计题目,给定水质水量和处理要求,由学生进行设计计算,并绘制工程图样,课程设计的开展,有利于学生全面掌握水处理工程的设计,然而,课程设计通常是在理论课程学习结束后集中开展,和理论课程缺乏互动,学生在设计过程中往往盲目的参考设计手册和规范,仅仅是机械的利用公式进行简单的计算,并未将理论知识与设计要求有机整合。

2 教学改革方案

2.1 重构教学环节

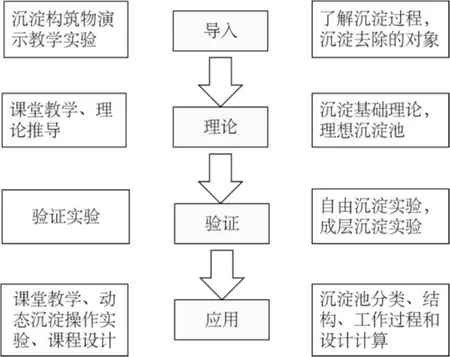

对照教学目标,按层次依次将“水污染控制工程”沉淀章节的教学过程分为导入、理论、验证、应用四个层次。各环节之间的教学目标、内容如图1 所示。其中导入是通过演示实验,案例展示,让学生初步了解沉淀在水处理中的应用,及沉淀池的工作过程,并由实际工程中的重要关注点-沉淀池净化水的效率如何提出问题,以此为导向,将教学点自然过渡到沉淀的基础理论,在学习完沉淀基础理论后,再通过实验进行验证,进一步将理论知识内化。并提出新的问题,沉淀理论如何指导实际工作?由此展开应用环节的教学环节。按此模式,导入和验证主要通过实践教学开展,而应用可根据实际情况,以理论辅以课程设计、沉淀单元操作实验等实践来开展。通过该教学模式,有利于学生在学习过程中明确教学目标,有助于学生将理论和实践两个方面的知识内容整合形成综合能力。

图1 教学实施流程示意图

2.2 构建层次分明的实践教学体系

扩充实践环节,并按演示、验证、操作四个层次开展实践教学。[1]其中演示环节主要目标是让学生了解沉淀的应用和工作过程,可以通过参观典型的构筑物模型,让学生直观地了解实际水处理工程中沉淀单元的结构及工作方式,弥补理论课堂仅仅通过文字、图片等比较抽象单一的学习方式;验证实验用于验证理想沉淀池沉速与去除率的关系,有助于学生内化理论知识;操作实验则通过沉淀池模型进行动态沉淀实验,让学生更清楚直观地观察沉淀池各部分的工作状态,并通过改变进水水力负荷率测定去除率的变化,让学生进一步理解水力负荷对于沉淀池运行的重要影响;最后,将传统的大课程设计分解成单元专项设计,在课程结束后,即布置沉淀池专项设计,让学生通过查阅规范手册,计算沉淀池的尺寸,确定沉淀池的结构,避免理论课程与设计割裂,同时,将设计工作分散在平时,也能够有效缓解学生期末忙于课程设计,难以保证设计质量的问题。

2.3 理论与实践穿插交互

基于实践—理论—实践的模式,将实践环节按进度穿插于理论教学中,理论与实践交互展开,层层递进。根据人类掌握知识的客观规律。认识首先来源于实践,[2]因此,章节开篇,可以从演示实验环节开始,基于沉砂池、沉淀池教学模型或仿真设备,让学生通过观察,配合指导教师降解,初步了解沉淀池的结构,去除对象和工作过程,由此对沉淀有一个基本的认识,然后再进入理论学习。在学习完理想沉淀池后,由于临界沉速和去除率的关系属于章节重要的理论,在此时间节点开设自由沉淀验证实验,让学生通过动手测定自由沉淀曲线,将理想沉淀池相关理论内化;然后再进入实际沉淀池的学习,在此阶段,适时开展动态沉淀操作实验,进一步让学生认识各类沉淀池的结构、过程,充分理解沉淀池进、出水、储泥排泥等局部结构及水力负荷等重要工艺参数对连续运行沉淀池去除率的影响,将所学的理论知识通过实践进一步内化吸收,并为学生日后进入水厂解决沉淀池实际问题打下坚实的实践基础。最后,进入各类沉淀池的设计计算的讲解,在讲解过程中,教师应多注意引导,重点在于让学生知道计算公式的内在意义,尽力建立理论与实践之间的桥梁,杜绝直接让学生套公式,知其然而不知其所以然。章节结束后,通过单元专项设计,让学生动手掌握各类沉淀池的设计计算方法。通过以上的调整,部分理论课时可以放到实践环节中,而实践又是为了认识、理解、掌握和运用理论服务,彼此有机整合,最大程度的为教学目标服务。

2.4 以问题为导向衔接各教学环节

在教学课程中,改变传统的讲授时教学方法,将教师为主体的教学模式转变为学生为主体的教学模式。[3]实际教学工程中,可以问题为导向,按照目标—原理—构筑物—操作—设计这条主线以此递进展开。演示实验结束后,学生建立了沉淀的概念,此时,提出问题:沉淀池的处理效果(去除能力)这一重要的结果取决于什么因素?通过沉淀基础理论和理想沉淀池的理论学习,问题得以解决,再通过实验予以验证,此时沉淀理论的教学结束,但考虑到理想沉淀池的预实际沉淀池的差别,又出现新的问题,理想沉淀池与实际的沉淀池有什么差别?这种差别的影响如何克服?通过实际沉淀池的结构,并阐述各个部分的形状结构的工程意义,再结合动态沉淀操作实验,展示实际沉淀池的工作特性,并让学生深刻理解对水力负荷等重要的参数对沉淀池的影响的结果和理论依据,此时学生已经系统地掌握了沉淀池的工作原理、结构,并对如何提高沉淀池效率,出水水质不佳等常见问题的解决具备了一定的理论知识储备和实践操作技能,最后提出问题,对于新建水厂,应如何设计沉淀池,引入沉淀池的设计计算。按照以上的模式,整个章节的教学过程中,提出问题—解决问题贯穿始终,以问题进入新的教学单元/环节,以解决问题结束该单元/环节,并提出新的问题。以提出问题—解决问题为教学过程的主线,既能保证教学过程主线清晰,让教学过程自然展开,又能够维持教学过程中的推动力,充分激发学生资助学习的意识,有利于学生融会贯通,全面系统的把握理论知识和实践技能,而不是将知识点割裂,陷入盲目的生搬硬套。

3 结语

按层次扩充实践环节,和理论穿插融合开展教学,符合学习知识的客观规律,能够将理论和实践的教学作用最大化,从而显著提升教学效果。改革所提出的全新教学方法,不仅能够用于课程沉淀章节,也能够推广到本课程其他的章节,从而全面提升课程教学效果。