断层附近半煤岩巷道围岩控制技术实践

贾世钊,权文斌

(陕西陕煤黄陵矿业有限公司一号煤矿,陕西 延安 727307)

0 引言

断层是矿井生产过程中常见的不良地质现象,断层的产生对矿井各个方面影响很大,比如巷道掘进、工作面回采,甚至井田的划分[1-3]。断层中存在着破碎带,其组成成分由松散破碎岩石、泥岩等充填物组成,在物理力学特性上,该破碎带与其两侧岩体具有显著差异[4-7],这也导致断层附近煤岩体的初始应力场异于常规地应力场,易产生局部附加应力。因此,当巷道掘进在断层附近时,采动应力演化与巷道围岩变形破坏规律也会发生显著改变,这会引起一些问题比如巷道支护结构失效、巷道失稳等。通过对围绕断层影响下巷道围岩变形与破坏问题,从断层的定性调查、预报以及断层附近破碎围岩稳定性分析等进行了大量研究,得出了很多有价值的结论,为能更好地研究断层附近巷道支护打下了基础[8-10]。但关于断层附近半煤岩巷道围岩控制技术还需要做大量的研究,为此,以黄陵一号煤矿断层附近1007进风顺槽非对称变形特征为研究对象,分析断层附近巷道应力及变形特征,以期针对性地提出该类巷道的支护方案,从而有效解决现场支护技术难题,并为类似条件的巷道支护提供借鉴。

1 工程背景

1.1 地质条件

陕西黄陵一号煤矿位于陕西省黄陵县境内,地面标高+1 020~+1 296 m,地表出露地层以第4季(Q4)黄土层及松散体沉积物为主。该矿井主采2号煤,埋深316 m,平均厚度2.1 m,倾角1°~5°,属于近水平煤层。1007进风顺槽位于十盘区中部,沿2号煤层底板掘进,属于半煤岩巷道,掘进长度2 811 m,掘进宽度4.8 m,掘进高度2.8 m。通过三维地震勘探表明,距离巷道50 m存在一条与其近似于平行的断层,该断层为正断层,走向EW—NE—EW,倾向N,倾角70°~80°,落差3~10 m,区内的延展长度约5 212 m。巷道布置平面图如图1所示,巷道地质柱状图见表1。

图1 1007进风顺槽采掘工程平面

1.2 巷道围岩变形特征

巷道掘进期间以及后期围岩表现出明显的非对称变形特征。巷道围岩稳定性较差,尤其是靠近断层侧上帮角较破碎,顶板出现不均匀沉降,断层侧下沉600~700 mm左右,明显大于实体煤侧上帮角;两帮局部区域出现片帮现象,两帮移近量200~350 mm,断层侧帮部变形大于实体煤侧;底板相对稳定,变形量较小。巷道变形素描如图2所示。

图2 巷道变形素描

2 围岩变形破坏分析

随着计算机的发展和数值模拟软件的日渐臻熟,数值模拟分析方法已成为解决采矿工程问题的主要研究手段之一,其中FLAC3D三维数值模拟软件适用于分析特殊地质环境下工程煤岩体应力及变形特征。

2.1 计算模型

依据1007回采巷道地质条件,建立如图3所示的数值模拟计算模型。模型大小为100 m×30 m×80 m,共生成66 443个节点,97 213个单元。模型侧面限制水平移动,底面限制垂直位移,上表面为应力边界,施加荷载6.65 MPa模拟上覆岩体自重,材料符合摩尔库伦模型,模型中各岩层力学参数见表2。

表2 岩体物理力学参数

图3 数值计算模型

2.2 数值模拟结果分析

巷道应力场分析:应力集中是巷道发生变形的力源,巷道围岩塑性区分布特征和位移特征变化的本质都是该区域应力集中。图4为巷道开挖后围岩应力分布情况。由于受到F5断层影响,断层侧巷道上帮角及两帮附近形成应力集中区,采动应力集中区内应力峰值达到20 MPa,为原岩应力的2倍以上;采动巷道受集中应力影响,断层侧巷道上帮角出现大变形,挤压应力全部作用到该支护结构上,易造成支护结构的偏载现象,进而引起巷道围岩局部破坏和失稳。

图4 巷道围岩应力场云图

巷道位移及塑性区分布特征:巷道开挖后,受集中应力影响,断层侧上肩角首先发生拉剪混合破坏,导致该部位围岩向巷道临空方向出现挠曲变形,且断层滑移面的侧向约束较低,致使断层附近剪切破坏程度加剧(图5),断层侧肩角处岩体承载能力以及稳定性大幅降低,塑性区破坏向断层帮部及肩角部位急剧扩展,断层侧破坏深度远大于实体煤侧,破坏区呈现明显的非对称特性;巷道极易出现由断层侧肩角关键部位的失稳,逐步发展为巷道的整体失稳。与此同时,直接顶岩层中含有大量的泥质成分,高应力场作用下,内部裂隙扩展汇集,引起破碎岩体沿破裂面张开、转动、滑移等从而形成非连续的碎胀大变形,进而加剧巷道破坏与失稳。

图5 巷道围岩位移及塑性区分布特征

3 巷道支护方案及效果分析

针对1007进风顺槽围岩变形特征,基于数值模拟巷道围岩应力与变形分析,在地质力学评估基础上,采用工程类比及现场试验等方法,综合确定采用锚杆+锚索梁+塑钢网联合支护技术。

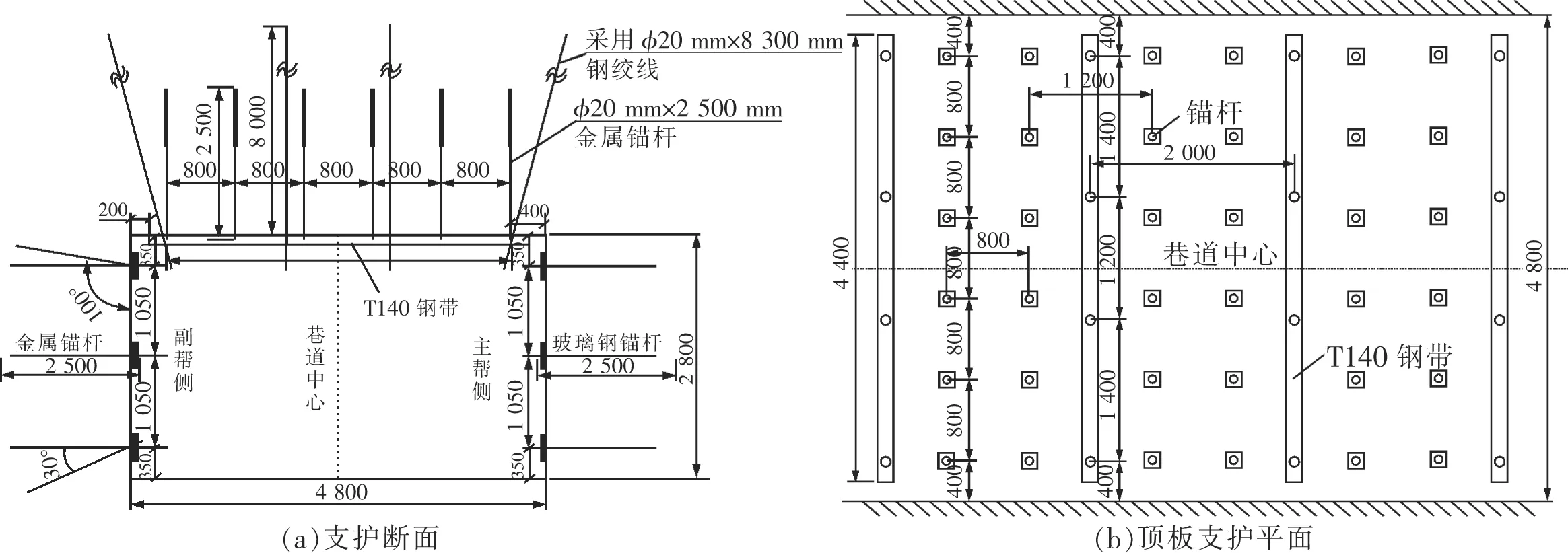

3.1 支护参数设计

顶锚杆采用φ20 mm×2 500 mm左旋无纵筋螺纹钢锚杆,配套使用200 mm×200 mm×12 mm钢托板,顶锚杆间距800 mm,排距800 mm和1 200 mm交替支护,“六-六”矩形布置。帮锚杆间排距1 050 mm×1 000 mm,“三-三”矩形布置,副帮采用φ20 mm×2 500 mm左旋无纵筋螺纹钢锚杆,配套钢托板尺寸为200 mm×200 mm×12 mm。主帮侧采用φ20 mm×2 500 mm玻璃钢锚杆,除使用配套托盘外每根锚杆另增加规格为350 mm×200 mm×50 mm木托板一块,每根锚杆消耗3节MSK2335型树脂;锚索梁采用T140型钢带加工,梁长4 400 mm,一梁四索,排距2 000 mm。锚索采用φ17.8mm×8 300 mm钢绞线,锚深8 000 mm,每根锚索消耗3节MSK2370型树脂。顶、帮网均采用塑钢网,网孔55 mm×50 mm;顶锚网支护距工作面正头不大于800 mm,帮锚网支护距工作面正头不大于1 000 mm,锚索支护距临时支护尾部不大于15 m。巷道支护方案设计如图6所示。

图6 巷道支护方案设计图

3.2 应用效果

现场采用十字交叉法对巷道的变形进行监测,其监测结果如图7所示。巷道顶底板移近量为245 mm左右,断层侧煤帮变形量为200 mm左右,实体侧煤帮变形量为155 mm左右。虽然断层侧巷道帮部和顶板位移量仍大于实体煤帮位移,但整体变形值都在可控范围内,且巷道掘出后25~30 d围岩变形趋于稳定,因此该支护方案有效控制了巷道的非对称变形,大幅度提升了巷道的稳定性。

图7 巷道围岩变形曲线

4 结论

(1)针对黄陵一矿半煤岩回采巷道,分析了断层附近半煤岩回采巷道围岩变形破坏特征,指出断层附近的非对称应力场、关键部位的剪切滑移破坏以及煤岩体碎胀变形是造成该类巷道非对称变形和支护失效的主要原因。

(2)基于断层附近半煤岩巷道数值模拟分析,根据地质条件、工程类比法和现场实践等方法,综合确定采用锚杆+锚索梁+塑钢网联合支护技术,巷道两帮收敛量最大值为355 mm,顶底板移近量最大值为245 mm,监测后期变形趋于稳定,巷道变形量与非对称变形得到有效控制,围岩稳定性大幅提高。