肝硬化合并肝性脑病患者采取鼻饲支链氨基酸的临床意义研究

孙勇

肝硬化是一种以肝细胞变性、再生和肝组织弥漫性纤维化为特征的慢性肝损伤。可分为酒精性和非酒精性肝硬化。非酒精性肝硬化主要致病因素是病毒感染。我国75%以上的肝硬化会严重影响肝性脑病患者预后。肝性脑病是由严重肝病或门体分流引起的,以代谢紊乱为基础、中枢神经系统功能失调的综合征。氨中毒是肝性脑病的主要机制。如何降低肝性脑病患者血氨水平来保护肝功能,对肝性脑病治疗及时开展营养治疗具有重要意义,支链氨基酸包括缬氨酸和异亮氨酸,其能有效利用肝外氨基酸代谢来减轻肝脏负担,促进肝病患者水肿消退,有效控制患者体内氨代谢来预防肝性脑病的形成[1,2]。谷氨酰胺是肠黏膜主要能量来源,具有维持屏障功能和维持体内蛋白质合成作用。本文在常规治疗的基础上对非酒精性肝硬化患者给予支链氨基酸肠内营养支持,分析其对肝功能的影响,对其临床疗效进行了系统的观察,研究如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2018 年7 月~2020 年3 月 辽宁省大连市第六人民医院重症加强护理病房(ICU)收治的80 例肝硬化合并肝性脑病患者,依据治疗方式不同分为对照组与试验组,各40 例。对照组中,男19 例,女21 例,年 龄50~83 岁,平 均 年 龄(63.3±7.6)岁;体质量指数24.8~27.8 kg/m2;病程1.3~2.5 年,平均病程(1.7±0.7)年。试验组中,男19 例,女21 例,年龄52~71 岁,平均年龄(62.6±7.3)岁;体质量指数23.1~27.5 kg/m2;病程1.2~2.1 年,平均病程(1.6±0.3)年。两组患者一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 纳入及排除标准 纳入标准:纳入消化科诊断非酒精性肝硬化患者;营养不良风险NRS2005 总风险筛查得分≥4 分。排除标准:排除肝性脑病和严重感染及恶性肿瘤患者;排除基础资料不完整的患者。

1.3 方法 两组患者均给予常规治疗,控制基础疾病,血压、血糖、血脂等,护肝和维持酸碱平衡,利尿治疗,注射白蛋白以及新鲜血浆。营养支持,纠正患者营养失调情况,改善患者肝代谢功能,限制患者蛋白质摄入量,一般为1.0~1.5 g/(kg·d),待患者病情好转后增加蛋白质摄入量。对照组给予静脉滴注门冬氨酸鸟氨酸注射液,20 g/次,5%葡萄糖注射液250 ml/次,1 次/d。试验组给予鼻饲支链氨基酸250 ml,250 ml/次,2 次/d,两组疗程均为7 d。此外对患者还需采取以下治疗措施:①清洗肠道。使用非吸收双糖、甘露醇清洗肠道,采取胃管导入方式,清除肠内其他毒性物质,对患者还可采取口服的方式,口服剂量需结合患者情况决定,以2~3 次/d 软便,粪便pH 值5~6 为宜,一般50%的糖浆剂量30~50 ml/次,2~3 次/d。

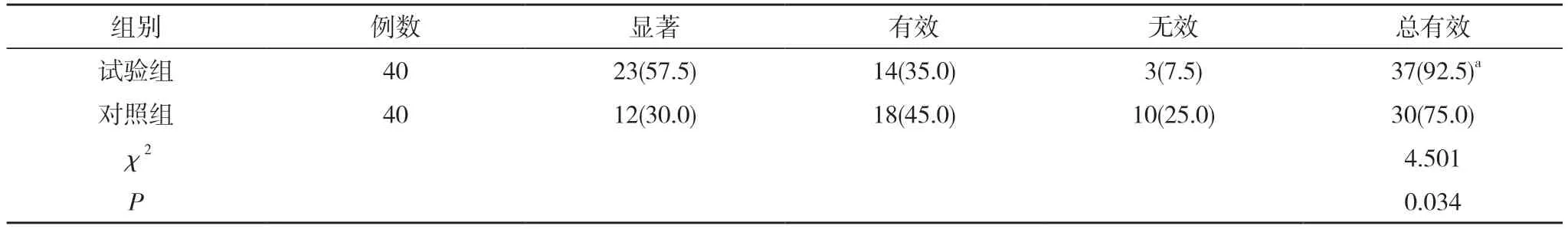

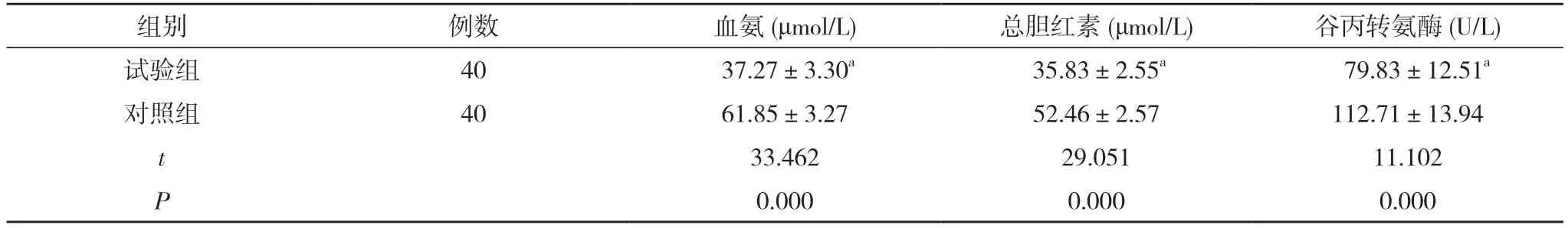

1.4 观察指标及判定标准 对比两组患者临床疗效,疗效判定标准:显著:治疗后24 h 内,血氨降至正常;有效:治疗后48 h 内,血氨下降但未达到正常;无效:治疗48 h 后,仍不清醒,或死亡或放弃治疗。临床总有效率=(显著+有效)/总例数×100%。对比两组患者治疗后的临床指标情况,包括血氨、总胆红素及谷丙转氨酶。

1.5 统计学方法 采用SPSS22.2 统计学软件处理数据。计量资料以均数±标准差()表示,采用t检验;计数资料以率(%)表示,采用χ2检验。P<0.05 表示差异有统计学意义。

2 结果

2.1 两组患者临床疗效对比 试验组患者临床总有效率高于对照组,差异具有统计学意义(P<0.05)。见表1。

2.2 两组患者治疗后的临床指标情况对比 试验组患者血氨、总胆红素及谷丙转氨酶水平均优于对照组,差异具有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表1 两组患者临床疗效对比 [n(%)]

表2 两组患者治疗后的临床指标情况对比()

表2 两组患者治疗后的临床指标情况对比()

注:与对照组对比,aP<0.05

3 讨论

肝硬化合并肝性脑病主要是一种以中枢神经系统紊乱伴意识障碍为主的肝硬化急慢性肝衰竭的常见严重并发症。70%的合并肝性脑病患者是肝硬化所致,肝硬化合并肝性脑病的预后差,1 年生存率<50%,3 年生存率<25%[3]。患者在出现严重肝功能不全情况下的来自肠道的有毒物质不能被肝脏分解清除,来自肠道的有毒物质可以通过血脑屏障到达脑组织,使脑功能不全。目前肝硬化合并肝性脑病的发病机制尚未完全阐明,但最重要的发病机制是氨中毒理论。因此对患者减少氨的吸收并增加氨的排出量,加速氨的转化是临床治疗中毒的主要措施。包括缬氨酸、亮氨酸和异亮氨酸的支链氨基酸是各种蛋白质的组成部分,参与各种营养物质的代谢。缬氨酸、亮氨酸和异亮氨酸主要在骨骼肌中代谢,不显著增加肝脏负担的为骨骼肌和神经系统等重要器官提供能量,是肝硬化患者理想的能量来源。同时支链氨基酸可通过肝外氨基酸代谢有效控制体内氨来减轻肝性脑病的形成。有研究表明支链氨基酸不仅能减少蛋白质分解,促进肝蛋白合成来纠正负氮平衡,改善患者营养状况,还能降低肝硬化患者肝纤维化程度来促进肝细胞再生,恢复肝功能并促进凝血因子的合成,可提高凝血酶原活性来提高凝血功能[4]。作为人体最丰富的氨基酸的缬氨酸是肠粘膜的能量源。人体内分裂最快的细胞肠黏膜细胞的主要能量来源于缬氨酸。肝硬化时的机体合成的缬氨酸不能满足自身的需要。临床为减少患者肠黏膜萎缩,增加患者肠黏膜厚度和患者肠绒毛表面积,减少细菌移位并增强肠细胞活性,改善肠吸收功能需补充缬氨酸。一些临床研究表明缬氨酸具有抗炎和改善肝功能的作用[5]。支链氨基酸通过生产鸟氨酸和天冬氨酸来作用于氨的两条主要解毒途径,即尿素和谷氨酰胺合成。鸟氨酸可以作为鸟氨酸循环的底物,来提高几乎涉及到尿素循环活化和氨脱毒的全过程的磷酸氨甲酰的转移,来促进合成酶的活性,促进尿素的合成。天冬氨酸作为谷氨酰胺的合成底物来参与血液中的氨结合,生成谷氨酰胺来参与肝细胞内核酸的合成,间接促进肝细胞内三羧酸的代谢,此过程有利于受损肝细胞的修复。因此支链氨基酸可以促进受损肝细胞的修复来降低转氨酶,提高肝细胞对胆红素的吸收转化,和促进血氨的解毒作用来恢复肝功能,通过促进尿素和谷氨酰胺的氨合成来降低血氨。作为氮的载体的支链氨基酸制剂是一种以亮氨酸和缬氨酸等支链氨基酸为主的复合氨基酸。支链氨基酸制剂能抑制赖氨酸等氨基酸进入大脑来有效减少相关的假神经递质。本试验结果显示,试验组患者临床总有效率高于对照组,;试验组患者血氨、总胆红素及谷丙转氨酶水平均优于对照组,差异具有统计学意义(P<0.05)。

综上所述,对肝硬化合并肝性脑病患者来说,采取鼻饲支链氨基酸的临床效果较好,可以有效改善肝硬化合并肝性脑病患者血液指标情况并能改善状态,值得推广。但是由于肝硬化合并肝性脑病患者例数比较少,再加上对肝硬化合并肝性脑病观察时间短,希望广大研究人员继续进行肝硬化合并肝性脑病研究,为临床治疗肝硬化合并肝性脑病患者提供作证。