提肛肌训练对前列腺电切除术后患者下尿路症状的影响研究

牛炜璐 于洋

前列腺电切除术后早期尿失禁发生率达18%。前列腺电切除术后患者拔管后出现压力性尿失禁,且持续时间长,前列腺电切除术后已经严重影响患者身心健康和生活质量[1]。据临床研究,患者在前列腺电切除术前及术后进行肛提肌训练能显著降低患者尿失禁发生率,并能有效缩短前列腺电切除术后患者尿失禁持续时间[2]。但研究发现,在前列腺电切除术后留置的尿管对提肛肌有损害,并可增加患者发生膀胱痉挛的可能,作者对前列腺电切除术后患者进行提肛肌训练,对其临床效果进行分析,报告如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料 选取2018 年6 月~2019 年6月大连市医科大学附属二院80 例前列腺电切除术后患者,随机分为试验组和对照组,各40 例。对照组患者年龄55~80 岁,平均年龄(62.5±3.2)岁;体质量指数24.2~25.9 kg/m2;病程0.9~2.0 年,平均病程(1.50±0.21)年;其中前列腺增生中度者(7~18 分)12 例、重度者(>18 分)28 例。试验组患者年龄55~78 岁,平均年龄(64.7±3.2)岁;体质量指数24.2~29.2kg/m2;病程1.1~2.2 年,平均病程(1.8±0.2)年;其中前列腺增生中度者(7~18 分)13 例、重度者(>18 分)27 例。两组患者一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 纳入及排除标准 纳入标准:根据国际前列腺症状评分研究术前尿动力学检查确诊为前列腺切除术患者;术后无尿路感染;拔除导尿管后无肉眼血尿及其他治疗尿失禁患者。排除标准:排除年龄≥80 岁,患有精神病和真尿失禁,排除尿道狭窄梗阻,排除对尿失禁和神经系统疾病不耐受的患者,排除有尿路外伤史和有神经源性膀胱等器质性排尿功能障碍的患者,排除不能坚持肛肌训练以及拒绝复查的患者。

1.3 方法 选择3 名具有3 年以上泌尿外科护理经验的护士指导提肛肌训练。对两组患者完成专项训练和国际尿失禁咨询委员会尿失禁问卷简表(ICI-Q-SF)评分评定后经患者及其家属同意进行治疗。对照组在拔管后出现暂时性尿失禁时,进行常规术后干预;试验组在术前3 天进行强化训练且1 次在术日上午进行,拔管后尿失禁患者继续训练肛提肌,术后麻醉清醒时继续训练肛提肌两组均观察至拔管后第90 天。训练方法:仰卧时双膝相距45°左右,收紧会阴肌5~10 s/次并放松10 s,重复40 次。坐姿应全身放松,坐在椅子上,膝盖有差异且上身微微前倾。双手放在大腿上,收紧会阴肌肉,直到离开椅子并保持5~10 s,重复40 次。站立时,双腿并拢,收紧会阴肌肉并保持10 s,然后放松,重复40 次。每天早晚可采用不同姿势进行训练,≥35 次/d。在训练过程中要及时评估患者是否掌握了正确的方法,指导患者出院后正确记录排尿日记并详细记录每日排尿量、次数及漏尿次数。出院后护士电话随访2 个月,第1 个月每周2 次,第2 个月至第4 个月每半月1 次。在原日期的第2 天再次进行无法联系到的患者随访。随访期间用ICI-Q-SF 评分并发现问题及时指导纠正,并建立纸质和电子档案保存患者随访资料。

1.4 观察指标及判定标准 比较两组患者膀胱痉挛、血尿发生情况及尿失禁程度。膀胱痉挛诊断标准:膀胱痉挛是指经尿道前列腺电切术后膀胱区域出现阵发性或持续性疼痛并伴有排尿、排便急促和液体流出尿道外口等并可以看到溢出的血液现象,冲洗液的颜色加深甚至是全血,膀胱内压增高,冲洗不畅,甚至出现返流现象。血尿:在提肛肌训练过程中膀胱冲洗液颜色加深或尿管引流液颜色加深为鲜红色的血液。应用ICI-Q-SF 调查患者尿失禁程度,分为轻度、中度及重度。ICI-Q-SF 表主要包括尿漏量、泄漏频率和泄漏发生时间。尿漏量有小、中、大三种。其中,少量尿漏是指几滴尿湿,中度尿漏是指一大块尿湿,大量尿漏是指尿不受控制地流出。泄漏频率分为每周1 次、2 次和3 次,泄漏频率高为每天1 次或几次。泄漏发生时间在拔管后30 h 内发生2 次以上。

1.5 统计学方法 采用SPSS22.0 统计学软件进行数据统计分析。计量资料以均数±标准差()表示,采用t 检验;计数资料以率(%)表示,采用χ2检验;等级资料采用秩和检验。P<0.05 表示差异具有统计学意义。

2 结果

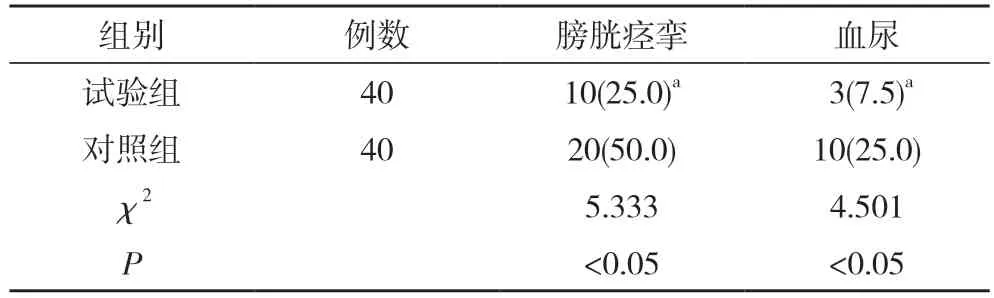

2.1 两组患者膀胱痉挛及血尿发生情况对比 试验组患者膀胱痉挛及血尿发生率分别为7.5%、25.0%,均低于对照组的50.0%、25.0%,差异有统计学意义(P<0.05)。见表1。

表1 两组患者膀胱痉挛及血尿发生情况对比[n(%)]

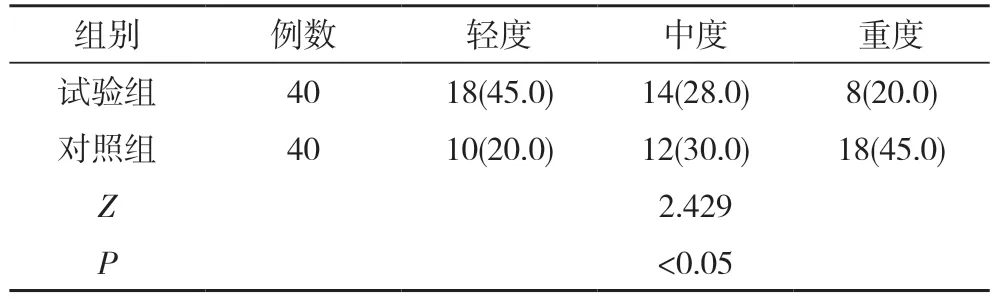

2.2 两组患者尿失禁情况对比 试验组患者尿失禁程度优于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 两组患者尿失禁程度对比[n(%)]

3 讨论

前列腺电切除术后经常常规留置三腔气囊导管,并采用气囊注水压迫前列腺窝起到止血引流作用[3]。在术后导尿管期进行肛提肌训练可以持续收缩尿道远端括约肌并促进创面炎性水肿的吸收,减少局部炎性水肿促进括约肌闭合,起到控制排尿的作用。临床导管作用使膀胱与膀胱壁接触,可刺激膀胱肌肉引起强烈收缩出现膀胱痉挛。膀胱痉挛会加重出血,相反,出血形成的血凝块会堵塞冲洗管并促进膀胱痉挛,这是因果关系,增加膀胱痉挛和血尿的风险[4]。患者在前列腺电切除术后导尿管期间进行肛提肌训练可减少术后并发症的风险,本研究结果显示,试验组患者膀胱痉挛和血尿发生率均高于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。前列腺电切除术后尿失禁及肛提肌再训练的优点是肛提肌和尿道外括约肌均属于盆底肌结构,盆底肌筋膜和韧带不仅调节尿道收缩,并且也是连接肛提肌和尿道外括约肌的主要组织,可以增强盆底肌筋膜和韧带的功能,改善肛提肌的运动和张力提高尿道括约肌远端的排尿控制能力,降低压力性尿失禁的发生率。提肛肌训练是一种抽象的方法,有些患者很难掌握正确方法。强化训练会让患者感到紧张,并容易忘记训练,患者在术后麻醉和清醒期间由于疼痛、疲劳和自我惰性等因素很难坚持锻炼。在术后排尿期间训练肛提肌可增加膀胱痉挛和血尿的发生,由此产生疼痛而引起恐惧,而使患者的信任度依从性大大降低[5]。当患者导管被拔出时出现尿失禁,患者感到了尿失禁引起的疼痛。此时,指导患者进行训练肛提肌可以提高训练的依从性而保证训练效果。本文中,试验组患者尿失禁程度优于对照组,差异有统计学意义(P<0.05)。在前列腺电切除术后出现暂时性尿失禁的情况下指导提肛肌的训练是可行的,可降低患者导尿管期间提肛肌训练而引起膀胱痉挛的风险,而提高患者训练依从性和积极性,不会降低训练效果并减缓康复速度。

综上所述,对前列腺电切除术后患者采取提肛肌运动训练临床效果较好,可有效降低下尿路膀胱痉挛、血尿发生率,改善尿失禁程度,值得推广。