基于DIN测试的场地土壤PAHs生物可给性及健康风险研究

范婧婧, 周友亚, 王淑萍, 张超艳, 郭晓欣

1.生态环境部土壤与农业农村生态环境监管技术中心, 北京 100012

2.河北师范大学化学与材料科学学院, 河北 石家庄 050024

多环芳烃(polycyclic aromatic hydrocarbons,PAHs)是钢铁、焦化等工业土壤中常见的有机污染物[1-3],因其疏水性和亲脂性,更易吸附于土壤颗粒并在土壤中不断累积[4-5],经口摄入是土壤中PAHs对人体健康造成危害的主要途径之一. 目前国内通常的做法是评估土壤中PAHs对人体的健康风险时,主要以土壤中每种PAHs的总含量(有机溶剂提取)为基准,即默认相对吸收因子为1,计算相应暴露途径(如经口)的健康风险. 但土壤中PAHs经口摄入后,并不能全部从土壤中解吸进入人体消化及血液循环系统,故以土壤中各种PAHs总含量为基准计算得到的风险结果往往过于保守[6-9].

以土壤中每种PAHs的生物有效量代替土壤中PAHs总含量,即引入生物可给性评估,是近年来评估土壤中PAHs人体健康风险的常用手段[10-11]. 生物可给性(bioaccessibility)是指基质(如土壤、食物等)中污染物在模拟胃肠液中释放出的量与总量的比值,反映了基质中污染物能被人体吸收的相对量,代表了人体可能吸收的最大量[12]. 生物可给性的常见测试方法有温和化学提取法和生物体外(in vitro)模拟法[13]. 一般认为[9,14],土壤中的有机污染物有一部分吸附于土壤橡胶态有机质、黏土矿物表面、大孔隙内表面等,易于解吸;另一部分吸附于土壤玻璃态有机质及小孔隙内表面等,很难解吸. 温和化学提取法的原理是提取测试土壤中易解吸部分的PAHs作为生物可利用量,并将其作为风险计算的有效含量[9],该方法操作简单,但提取液与人体消化系统的生理条件有很大的差别. 生物体外法是基于人体胃肠生理学环境,通过采用与人体消化系统(口腔、食道、胃、小肠、大肠等消化器官)生理条件一致或相接近的人工合成消化液(唾液、胃液、肠液等)浸提基质中的污染物,测定其溶出量,计算污染物在人体消化系统内的生物可给性[15]. 通过体外法测定PAHs的生物可给性并进行风险评估已被广泛研究. 例如,Mark等[16]基于FOREhST体外法对土壤样品中6种PAHs(苯并[a]蒽、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、苯并[a]芘、二苯并[a,h]蒽和茚并[1,2,3-cd]芘)的生物可给性进行了测定,其生物可给性范围为10%~60%,该方法可以用于特定场地的精细化定量风险评估;Hack等[17]模拟人体胃肠消化与吸收环节,获取土壤中PAHs的生物可给性范围为3%~22%;PU等[18]采用PBET体外模型并结合动物试验研究土壤中的菲,发现采用体外模拟试验获取的生物可给性结果与以小白鼠为试验对象的毒理试验获取的结果之间具有很好的相关性;TANG等[19]利用体外模型研究了不同公共场所土壤中PAHs的生物可给性,结果表明,肠道中PAHs的生物可给性为9.25%~60.5%,高于胃相(3.9%~54.9%);Christian等[20]应用模拟消化道方法测得丹麦4种受苯并[a]芘和二苯并[a,h]蒽污染土壤的生物可给性为5%~40%;另有研究表明,小于45 μm的土壤颗粒更容易粘附在手上,并通过手口摄入人体,如Siciliano等[21]采用SHIME体外法研究了小于45 μm土壤颗粒中PAHs的生物可给性约为8%,并建议基于小颗粒土壤中PAHs的生物可给性进行风险评估.

目前对重金属生物可给性的研究方法领先于有机污染物[22-25],美国专门针对土壤中的As、Pb生物可给性测定颁布了相关标准方法[12]. 针对重金属生物可给性测定的常用体外法有UBM (unified bioaccessibility method)、PBET (physiologically based extraction test)、SBET (simplified bioaccessibility extraction test)和IVG (in vitro gastrointestinal)等. 德国标准研究院发布的DIN 19738:2017-06[26]是针对土壤中无机和有机污染物生物可给性测定的方法. DIN 19738:2017-06在DIN 19738:2004-07的基础上推陈出新,深入结合经口摄入物在消化道及消化器官的消化吸收理论,采用最接近人体但又非常精简的生理条件进行试验模拟. 目前,多种有机物和无机物都通过了该标准测试方法的验证.

该研究参考体外法DIN 19738,采集了1种焦化场地、2种钢铁场地和1种农药场地的PAHs污染土壤,研究荧蒽(FLT)、芘(PYR)、苯并[b]荧蒽(BBF)、苯并[a]芘(BAP)和茚并[1,2,3-cd]芘(IPY) 5种PAHs的生物可给性,探讨禁食和不同进食对土壤PAHs生物可给性的影响,获取生物可给性系数,并以此代替经口摄入吸收因子(absorption factor of oral ingestion,ABSo)进行修复目标的计算,以期为土壤中PAHs精细化风险评估提供理论依据和实践经验.

1 材料与方法

1.1 样品采集及预处理

污染土壤分别采自北京某焦化厂(BJ)、山东某钢铁厂(SD)、北京某钢铁厂(BG)和大连某农药厂(DL). 土壤在阴凉处自然风干,去除石块、枯枝叶等杂物,研磨过筛,一部分土壤过18目(1 mm)筛,用于土壤理化性质的测定,一部分土壤筛分至<250 μm,用于污染物生物可给性研究. 所用土壤的理化性质如表1所示. 土壤pH(水土比为2.5∶1)采用电位法测定[27];土壤有机质(soil organic matter,SOM)含量采用NYT 1121.6—2006《土壤检测 第6部分:土壤有机质的测定》方法测定[28];土壤粒径采用新帕泰克激光粒度分析仪测定;土壤阳离子交换量(cation exchange capacity,CEC)采用一次平衡法(草酸铵-氯化铵)测定. 5种PAHs的理化性质如表2所示.

表1 供试土壤理化性质

表2 5种PAHs的物理化学性质

1.2 试验方法

1.2.1提取土壤中PAHs总量

采用加速溶剂法(accelerated solvent extraction,ASE)提取PAHs[30]. 将12 g干燥土样和3 g硅藻土混合均匀后,装入22 mL萃取池. 在100 ℃下加热5 min,压强10.3 MPa. 提取溶剂为体积比1∶1的正己烷和丙酮混合溶液. 静态下循环2次,每次提取5 min,60%的溶剂冲洗,0.8 MPa氮气吹扫60 s. 提取液经旋蒸浓缩后,过弗罗里固相萃取小柱净化[31],以正己烷和二氯甲烷(体积比为1∶1)洗脱,收集洗脱液转移至K-D瓶氮吹定容,过滤后存储至棕色小瓶待测.

1.2.2模拟胃肠液提取土壤中的PAHs

将1 g土壤与50 mL模拟胃液混合于250 mL锥形瓶中,加入5 g奶粉(或苹果浆5 g). 以10%的HCl调节模拟胃液初始pH为2,每30 min监测一次,维持模拟胃液pH为2~4,若偏离,则用10% HCl或固体NaHCO3粉末调节,37 ℃下恒温振荡2 h. 胃相提取完成后,加入等体积的模拟肠液,以固体NaHCO3粉末调节pH至7.5,将胃相调至肠相环境,37 ℃下恒温振荡3 h. 提取结束后,离心分离,收集上清液20 mL,以10 mL正己烷循环超声萃取3次,用分液漏斗分离收集有机相,无水硫酸钠脱水干燥,按1.2.1节方法处理后待测. 每次试验重复3次. 模拟胃肠液的配制及提取条件见表3.

1.2.3生物可给性计算方法

PAHs的生物可给性计算公式[32]:

Bio=CC0×100%

(1)

式中:Bio为土壤中PAHs在胃肠相的生物可给性,%;C为土壤中PAHs在模拟胃肠液中的溶解量,mgkg;C0为土壤中PAHs的总量,mgkg.

1.2.4风险评估

污染土壤可以通过口腔摄入、皮肤接触和呼吸吸入3种方式进入人体,并对人体产生毒害作用[33]. 对于土壤中的PAHs(半挥发性有机物),经口摄入是其主要暴露途径,经口摄入途径的土壤暴露量、致癌风险与非致癌危害商及风险控制值的计算方法[34]如下.

表3 模拟胃肠液的配制及提取条件

基于致癌效应,经口摄入土壤暴露量:

(2)

基于非致癌效应,经口摄入土壤暴露量:

经口摄入土壤途径的致癌风险:

CRois=OISERcn×Csur×SFo

(4)

经口摄入土壤途径的非致癌危害商:

(5)

经口摄入土壤途径致癌效应的土壤风险控制值:

(6)

经口摄入土壤途径非致癌效应的土壤风险控制值:

(7)

式(2)~(7)中部分参数的定义及相关推荐数值见表4.

表4 风险评估所需参数及推荐值

5种PAHs中BBF、BAP、IPY以致癌风险为主,FLT、PYR则以非致癌风险为主. 根据HJ 25.3—2019《建设用地土壤污染风险评估技术导则》[34],设定BBF、BAP和IPY 3种致癌物质的可接受致癌风险水平为10-6,FLT、PYR可接受非致癌危害商为1. 当以土壤中污染物全量进行风险评估时,ABSo=1;当考虑生物可给性进行风险评估时,ABSo取值与Bio相等.

1.3 色谱条件

PAHs分析使用Agilent 6890-5795 GCMS气质联用仪,色谱柱为DB-5 MS型(30 m×0.25 mm×0.25 μm),选择离子检测模式(SIM)进行数据采集. 载气为高纯氦气(99.999 9%). 色谱柱升温程序:初始温度为100 ℃,以30 ℃min升至280 ℃,保持1 min;再以5 ℃min升至300 ℃,保持3 min. 进样口温度为290 ℃,采用1.0 μL不分流进样. 质谱条件:传输线和离子源的温度分别为280和230 ℃;离子源为EI;电子轰击源能量为70 eV.

1.4 数据处理与质量控制

样品中5种PAHs的含量采用外标法定量计算. 依次配制FLT、PYR、BBF、BAP和IPY的1、2、5、10、20 mgL标准甲醇溶液. 在优化的色谱条件下由各组分的线性方程定量分析[35].

5种PAHs(FLT、PYR、BBF、BAP、IPY)的平均回收率在62.9%~85.4%之间,可给性测试试验每个样品均设置2个平行,平行样标准偏差为0.1%~14%.

2 结果与讨论

2.1 土壤中PAHs的污染特征

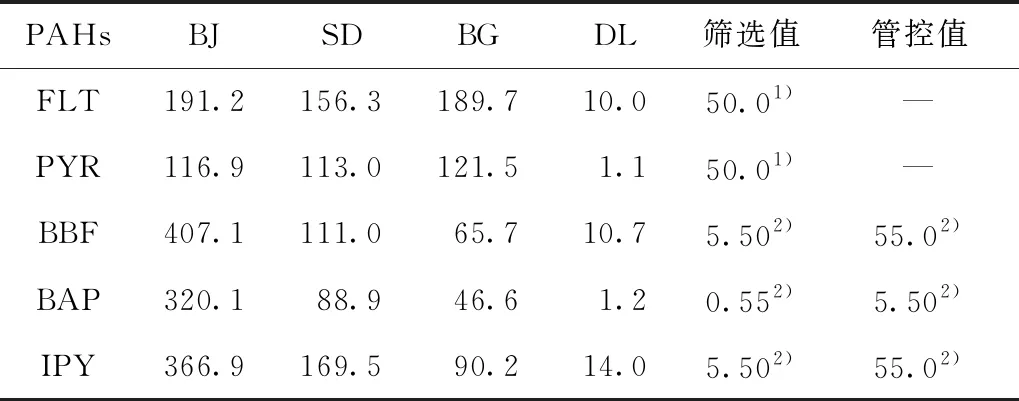

如表5所示,5种PAHs在4个污染场地土壤中检出浓度均较高. 其中BJ土壤中PAHs含量最高,在116.9~407.1 mgkg范围内;BG和SD次之,介于46.6~189.7 mgkg之间;DL土壤中PAHs含量显著低于前3个场地,范围为1.1~14.0 mgkg. BJ为大型纯焦化企业;SD和BG为国内大型钢铁企业,其中有焦化生产环节,其主产物焦炭是钢铁生产过程不可缺少的原料和还原剂,尤其焦化、烧结、炼钢等环节会有大量的PAHs产生. BJ、SD、BG这3个企业超过40年的生产过程中不断产生废气、废水和废渣,通过沉降、泄漏、淋溶、扩散等过程进入土壤和地下水中逐年累积造成PAHs严重污染[3,36]. 农药厂(DL)土壤中PAHs含量远低于焦化(BJ)和钢铁企业焦化场地(BG和SD),这主要是因为其来源较少[37],且生产历史较短(14年).

与GB 36600—2018《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》[38]第一类用地筛选值和北京市《场地土壤环境风险评价筛选值》[39]住宅用地筛选值相比(见表5),除DL土壤中的FLT和PYR未超标外,其余均超过相应的筛选值. 其中BJ、SD和BG的BAP含量分别是相应筛选值的582、162和85倍,污染十分严重.

表5 5种PAHs含量及风险管控标准

Table 5 Five PAHs content and risk control standards mgkg

表5 5种PAHs含量及风险管控标准

注: 1) 数据来源于DB 11T 811—2011《场地土壤环境风险评价筛选值》; 2) 数据来源于GB 36600—2018《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》.

PAHsBJSDBGDL筛选值管控值FLT191.2156.3189.710.050.01)—PYR116.9113.0121.51.150.01)—BBF407.1111.065.710.75.502)55.02)BAP320.188.946.61.20.552)5.502)IPY366.9169.590.214.05.502)55.02)

2.2 场地土壤PAHs的生物可给性及影响因素分析

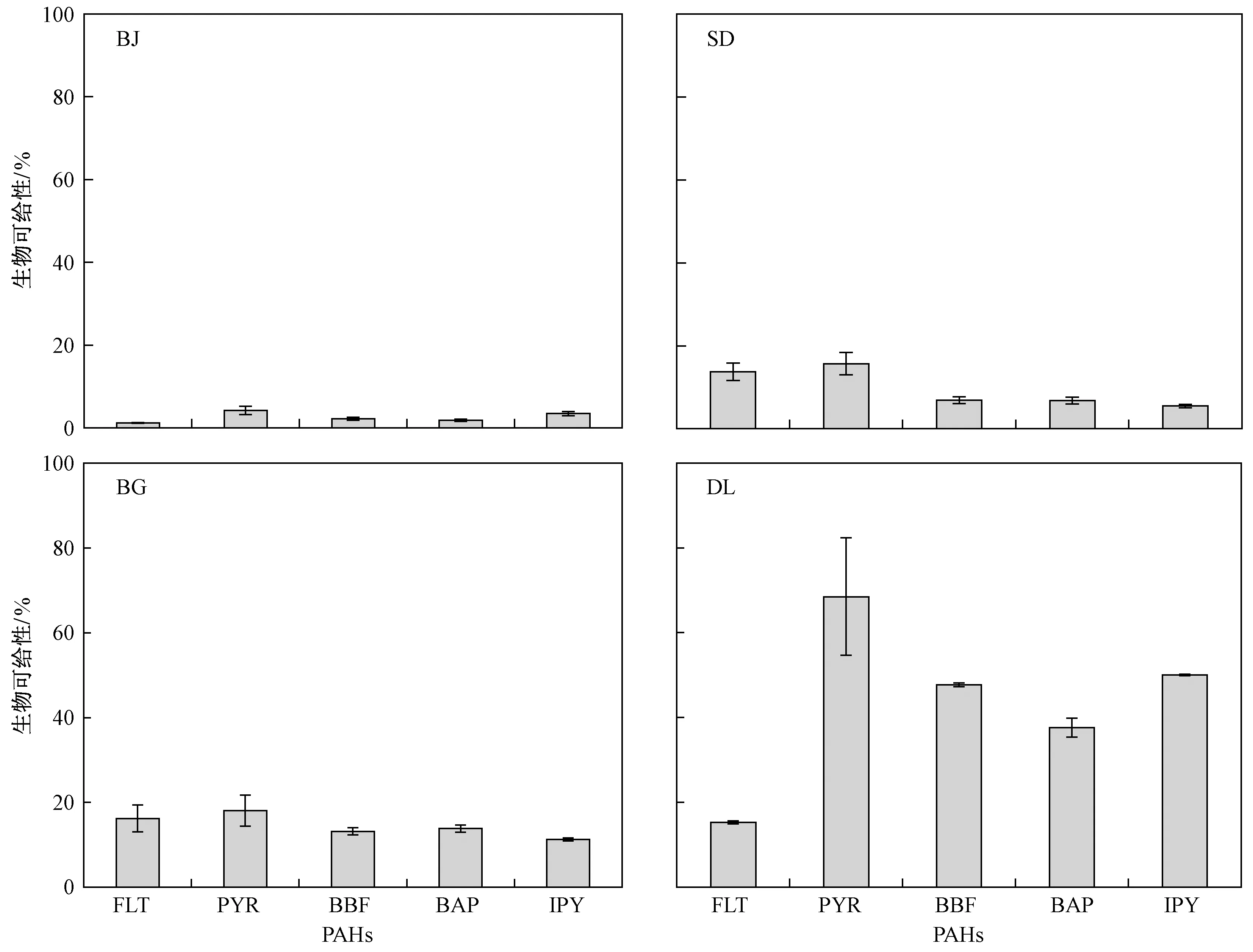

4个场地土壤中PAHs的生物可给性如图1所示. BJ、SD和BG污染场地土壤中PAHs的生物可给性分别为1.2%~4.2%、5.5%~15.7%和11.2%~18.0%,而DL土壤中PAHs的生物可给性最高,介于15.3%~68.5%之间,这可能与场地的生产历史长短有一定关系. BJ、SD和BG均有超过40年、BG甚至有超过80年的生产历史,污染物在土壤中老化时间越长,PAHs进入土壤颗粒微孔结构与土壤有机质的结合力越强,越难以从土壤中解吸释放出来[40-42];DL生产历史仅有14年左右,PAHs在土壤中老化时间较短,相对更加容易从土壤中解吸出来,故尽管DL场地土壤中各PAHs的含量最低,但生物可给性却最高.

图1 不同场地土壤中5种PAHs生物可给性

除生产历史对PAHs的生物可给性有较大影响外,场地土壤理化性质尤其是粘粒含量对PAHs的生物可给性也有较大影响[43]. 通过分析3个生产工艺相近、生产历史较长的焦化和钢铁焦化场地土壤粘粒含量与PAHs生物可给性的关系发现,粘粒含量最高(11.63%)的BJ场地土壤中PAHs生物可给性最低(1.2%~4.2%),粘粒含量最低(1.95%)的BG场地土壤中PAHs生物可给性最高(11.2%~18.0%). 这是因为土壤粘粒越多,对PAHs的吸附作用越强,PAHs越难解吸释放到胃肠液中,故生物可给性越低.

污染物的生物可给性不仅与土壤性质有关,还受其自身理化性质的影响. 由图1可见,4个场地土壤中PYR的生物可给性均为最大,可能是因为其辛醇-水分配系数(KOW)在5种PAHs中最小的缘故(见表2),KOW越小,越容易从土壤中解吸进入模拟胃肠液中,而高环数的BBF、BAP和IPY疏水性和亲脂性更强,与土壤有机质结合更加牢固,很难从土壤中解吸出来. 这与TAO等[40,42,44]的研究结果相一致,高分子量的PAHs比低分子量的PAHs疏水性更高,通过强π-π作用和疏水作用与土壤有机质结合力更强,即较高溶解性的低环数PAHs具有更低的生物可给性.

2.3 添加不同食物对生物可给性的影响

在添加奶粉、苹果和禁食的情况下,研究了BJ、SD、BG土壤中5种PAHs的生物可给性. 其中,加奶粉的土壤中PAHs生物可给性在1.2%~18.0%之间;加苹果和禁食的土壤中PAHs生物可给性相对较低,分别为0.2%~11.9%和0.2%~10.6%,结果如图2(a)(b)(c)所示. 以BJ、SD、BG 3个场地土壤中BAP为例〔见图2(d)〕,在添加奶粉的情况下其生物可给性分别为1.8%、6.8%和13.8%,分别是添加苹果时的8~11倍、禁食时的9~12倍. 添加奶粉对5种PAHs生物可给性的增加明显高于添加苹果,这可能是因为奶粉为水溶性富含蛋白质和脂肪的营养物,类似酶及胆汁与脂质消化副产物(如脂肪酸和甘油单酸酯)形成的混合胶束,具有表面活性剂的潜力,为PAHs这种疏水性物质的溶出提供了化学环境与溶解动力,促进了土壤中PAHs的溶出释放[17,45]. Hack等[17]在PAHs和PCBs的体外试验中加入全脂奶粉,二者的生物可给性从原来的3%~22%提高到40%~85%.

研究表明,食物的添加尤其是奶粉等营养物的添加可以充当表面活性剂的作用,动员PAHs从土壤中解吸释放,增大PAHs的生物可给性. 而PBETUBMSEBT等常用体外法中并未考虑进食的影响,因此体外法中进食情况对PAHs等有机污染物可给性的影响不可忽视.

2.4 基于全量和生物可给性的土壤PAHs风险评估及风险控制值计算

根据污染场地暴露量评估模型和风险推荐模型,计算经口摄入途径下考虑和不考虑生物可给性时PAHs的土壤暴露量、致癌风险和非致癌危害商. 由表6可见,在考虑生物可给性后,5种PAHs经口摄入土壤的暴露量均有不同程度的降低. 其中,BJ和SD场地土壤中BAP、BBF和IPY 3种致癌PAHs暴露量分别降低了2个数量级,BG和DL场地土壤中其暴露量则分别下降了1个数量级;4个场地土壤中2种非致癌物质FLT和PYR的土壤暴露量均有一定程度的降低. 基于式(4)(5)计算得到的3种致癌PAHs的致癌风险与2种非致癌PAHs的非致癌危害商结果(见表7)表明:在不考虑生物可给性的情况下,土壤中BAP、BBF和IPY的致癌风险水平均超过人体可接受水平;当考虑生物可给性时,SD场地的BBF和DL场地3种致癌PAHs的风险均已降至可接受水平以下,SD场地的BAP、IPY以及BJ、BG场地的BAP、BBF、IPY致癌风险依然超过致癌可接受风险水平,但都降低了1~2个数量级. 在考虑生物可给性情况下,4个场地中2种非致癌PAHs的危害商较之不考虑生物可给性情况下均有所降低,但两种情况下的非致癌危害商均小于1.

图2 进食对BJ、SD、BG场地土壤中PAHs生物可给性的影响

表6 5种PAHs经口摄入土壤暴露量

相应地,在考虑生物可给性后,4个场地5种PAHs的风险控制值均有一定程度的提高(0.5~82.5倍)(见表8). 其中,BJ场地5种PAHs风险控制值提高最为显著(22.9~82.5倍);SD和BG场地土壤中BAP、BBF和IPY 3种致癌物质风险控制值分别提高13.5~17.2倍和6.3~7.9倍,而2种非致癌物质FLT和PYR的风险控制值提高程度接近,在4.6~6.3倍之间;DL场地土壤5种PAHs风险控制值提高程度最小,大多在1倍左右,这是因为其场地土壤PAHs的生物可给性最高,大多在50%左右,故风险控制值提高的空间有限. 综上,基于PAHs生物可给性进行健康风险评估并确定土壤修复目标,在一定程度上可以克服修复目标过严、修复成本过高的问题.

表7 5种PAHs的健康风险水平

表8 5种PAHs经口摄入途径土壤风险控制值

3 结论

a) 场地土壤中PAHs含量与其来源和生产历史密切相关,PAHs产生来源较少、生产历史较短的农药厂土壤PAHs含量明显低于来源较多、生产历史较长的焦化和钢铁场地.

b) 生产历史、场地土壤理化性质(如粘粒含量)及污染物自身理化性质对PAHs的生物可给性有较大影响. 生产历史越长,污染物在土壤中老化时间越长,PAHs进入土壤颗粒微孔结构与土壤有机质的结合力越强,越难以从土壤中解吸释放出来,场地土壤中PAHs的生物可给性越低;土壤粘粒含量越高,对PAHs吸附作用越强,PAHs越难解吸释放到胃肠液中,生物可给性越低;高分子量的PAHs比低分子量的PAHs疏水性更高,与土壤有机质结合力更强,生物可给性越低.

c) 采用体外法DIN 19738研究了经口摄入途径下土壤中PAHs的生物可给性,结果表明,北京某焦化厂、山东某钢铁厂、北京某钢铁厂和大连某农药厂土壤中5种PAHs的生物可给性范围分别为1.2%~4.2%、5.5%~15.7%、11.2%~18.0%和15.3%~68.5%. 添加苹果和禁食对4个场地土壤中5种PAHs的生物可给性相差不大,相比而言,添加奶粉可以提高PAHs的生物可给性.

d) 基于土壤中每种PAHs总量分析时,4个场地土壤中BAP、BBF、IPY 3种致癌PAHs风险水平均超过人体可接受水平(1×10-6);当采用生物可给性作为评估因子时,4个场地土壤3种致癌PAHs的暴露量和致癌风险均降低1~2个数量级,山东某钢铁厂的BBF和大连某农药厂3种致癌PAHs的风险已降至可接受水平. 基于生物可给性对土壤中PAHs经口摄入途径健康风险进行评估并计算修复目标更加客观可行.