媒介融合背景下新闻传播专业课程教学的耦合机制

骆正林

摘要:在媒介融合、卓越人才培养的大背景下,社会对新闻传播人才的培养提出了全新的要求。新闻传播教育单位顺应时代发展需要,逐渐形成了多种课程模块。因为个人能力和教学资源的限制,任何一位学生都无法具备所有能力,任何一家教学单位无法提供所有课程,这就需要创新新闻传播课程教学的耦合模式。在耦合机制中,每个教学团队提供一种课程模块,每个学生选择一个专业方向,师生按照专业方向和人才规格实现“教”与“学”的互动耦合。教师和学生个性化“教与学”的选择,一方面扩大了教师教学、学生学习的主动权、选择权,另一方面也形成了一个富有张力的、开放性的新闻传播专业课程教学体系。

关键词:卓越新闻传播人才 课程模块 教学耦合机制 协同教学机制

社会上总有这样一种声音:信息传播已经成为一种公共活动,任何机构、每个公民都可以参与信息生产,这就意味着职业新闻传播、媒体新闻传播的地位下降了。其实这是一种极大的误解,社会传播、公共传播的出现,不仅不会降低职业传播者的地位,反而凸显出职业新闻传播的重要性。在众声喧哗、舆情汹涌的乱码时代,社会更需要职业传播者发出更加清晰的声音,需要他们给混乱的世界带来安静和秩序。当今人类社会快速进入媒介化时代,媒介成为国家治理、机构管理的重要工具,成为人类社会关系、组织关系的联系纽带。现在,不仅报纸、广播、电视等传统媒体需要专业人才,而且党政部门、企事业单位、新媒体公司等也需要新闻传播人才。面对社会发展对新闻传播人才提出的新要求,新闻传播院系应该适应时代发展调整课程结构,为社会培养更加宽泛的、融合化、复合化的新闻传播人才。

一、卓越新闻传播人才的培养与社会对人才的新要求

自“双一流”建设项目落地以来,全国高校都将学科建设作为头等大事,学科之间的竞争异乎寻常地激烈。当学科建设捷报频传的时候,人们又开始思考本科教育的未来。学科建设与专业教育本是相互关联的两项工作,但因为过度强调了学科建设的重要性,“重科研轻教学”的风气客观上对本科教学产生了较大的冲击。正是高等教育发展的困境,给高等教育综合改革提出了新要求。

2018年6月,教育部在四川大学召开新时代全国高校本科工作会议,会议确立了新时代本科教育“三大纪律,八项注意”的方针,舆论认为这是教育主管部门号召大学“以本为本”的总动员。2019年2月23日,中办、国办联合印发《加快推进教育现代化实施方案(2018-2022)》,文件为全面推动教育现代化提出了10项重点任务。教育部根据这一文件精神启动了“六卓越一拔尖”计划2.0,全国高校再次掀起了一场教育综合改革的浪潮。2018年10月,教育部、中宣部联合發文,具体规划了卓越新闻传播人才教育培养计划2.0方案,提出总体目标:“经过5年的努力,建设一批马克思主义新闻观研究宣传教育基地,打造一批中国特色、世界水平的一流新闻传播专业点,形成遵循新闻传播规律和人才成长规律的全媒化复合型专家型新闻传播人才培养体系,培养造就一大批适应媒体深度融合和行业创新发展,能够讲好中国故事、传播中国声音的优秀新闻传播后备人才。”因此,适应时代发展需要,打开新闻传播狭窄封闭的专业边界,开拓具有无限潜力的专业“蓝海”,成为当前卓越新闻传播人才教育培养的核心任务。

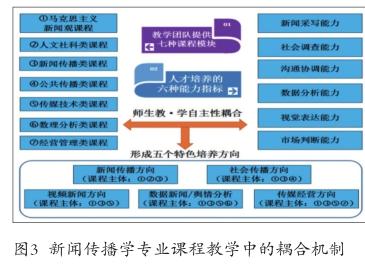

大学教育当然需要跟上时代发展的步伐,满足日益变化的社会需要。当整个社会对新闻传播学专业教育有了高度期待的时候,新闻传播院系也在不断地、持续地对人才培养标准进行修正。从当前的社会需要来看,卓越新闻传播人才的核心能力至少有6种,即新闻采编能力、社会调查能力、沟通协调能力、数据分析能力、视觉表达能力、市场判断能力等。这6种能力是市场对新闻传播教育的期待,这种期待已经转化为新闻传播学专业的人才培养目标。

融合媒体环境下,新闻采编能力依然是新闻传播学专业学生最核心的能力,新闻传播依然是新闻传播学专业建设的核心任务。调查研究能力也是传统新闻传播学子必备的一种专业能力,但后现代、后真相社会给新闻传播学子提出了更多的要求,社会需要其具有更扎实的调查采访功底,能够为社会大众提供更加深入和专业的深度报道。新闻传播是一项复杂的社会性工作,它需要与不同的机构、不同的人打交道,即常言的“新闻人吃百家饭”“新闻人是江湖人”,所以新闻人需要有较高的智商和情商,需要有良好的沟通和协调能力。数据是有根据的数字,发现数据之间的关联是知识生产的任务。大数据时代的新闻传播学学生需要强化社会统计能力、数据分析能力,要能够挖掘到社会现象背后更多的新闻真相和社会规律。影像是人类传递信息最直接最有效的一种方式,数字化时代带来了公众阅读方式的革命性变革,影像阅读成为大众阅读最常见的方式。新闻传播者要适应公众阅读方式的转变,用视觉表达来简化信息的理解难度,因此训练学生视觉思维能力、视觉表达能力成为新闻传播教育的必要内容。与传统媒体不同,新媒体都是在市场环境中成长壮大的,其具有很强的市场敏感和成本意识,因此还需要不断提高学生的市场判断力,以便在未来就业时能够满足媒体市场化的需要。当然,社会对卓越人才提出的能力要求是针对整个新闻传播教育界的,并非对所有人提出的毫无差别的要求,实际上每个学生不可能具备所有能力,要根据自身的优势条件,选择其中的2~3个能力作为自我发展的重点指标,所有学生的能力组合恰恰可以满足社会对卓越人才的期待。

二、媒介融合背景下新闻传播学专业课程模块的设计

新闻传播事业是时代发展逐渐分离出来的职业。自16世纪威尼斯产生手抄报纸开始,新闻传播成为人类社会的一种职业活动,威尼斯街头搜集贩卖新闻的人成为新闻传播史上最早的职业媒体人。随着报纸、广播、电视等媒体的先后出现,新闻传播工作逐渐有了牢固的社会地位,西方人甚至将新闻媒体当成第四权力,将新闻记者看成无冕之王。互联网的出现彻底改变了新闻传播环境,原本稀缺、昂贵的传播资源迅速向社会弥漫,每个社会成员、每个组织机构都可以从事新闻生产,新闻传播工作逐渐突破职业活动的空间,转而成为社会大众都能参与的社会活动。但大众的声音往往是粗糙的、卑微的、混杂的,只有专业人士才能提供精致的内容和上乘的服务。在整个社会快速媒介化的背景下,各种社会组织都需要引进具有新闻传播素养的专业人才。从我国的情况来看,传统新闻传播学专业主要为媒体培养新闻采编业务人才,附带为党政部门培养新闻管理干部。但在媒介融合、卓越人才培养的背景下,新闻传播学专业仍然需要为专业媒体培养新闻采编人才,同时还要为党政部门、社会机构、网络公司等培养宣传管理、舆情研判、网站维护、组织公关、新闻发布等各类型的传播人才。网络延展了人类生存生活的空间,也放大了社会舆论的影响力,各种社会机构因此更加需要专业的新闻传播人才,他们渴望利用新闻传播专业知识来处理社会舆情、塑造组织形象、发展信息产业。

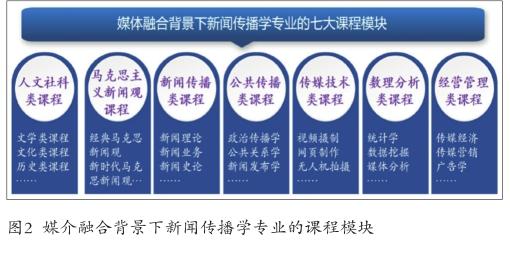

新闻传播学专业是建立在新闻传播学学科基础上的应用型专业,新闻传播学的学科资源是新闻传播学专业教学的内容来源。课程体系是学科资源转化为教学内容的纽带,是新闻传播专业教学活动顺利开展的基础和依据。在新闻传播居信息传播主导地位的黄金时代,新闻传播学专业的课程结构比较简单,主要是新闻传播理论、新闻传播业务和新闻传播史论。此后,随着新闻传播事业的发展又陆续增加了一些交叉类课程,如新闻传播法学、传媒经营管理、媒介社会学等。网络的出现给传媒生态带来了变革,新闻传播逐渐向社会传播、公共传播和媒介经营的方向拓展。新闻传播教育顺应媒介发展和社会变革的需要,不断对课程体系进行调整和改革,逐渐形成了七大课程模块。

新闻传播学是人文、社科交叉的学科,它既有人文科学的规范性内容,也有社会科学的经验性内容。在一定程度上看,新闻传播学专业学生人文功底的深浅是他们未来是否能成为传媒精英的重要指标。其中,人文经典的阅读是第一课程模块的重要内容,教师要引导学生和历史上的人文大家对话,培养学生的理论分析能力、反思判断能力,使学生具有较高的人文素养和道德理想。新闻传播事业具有强烈的意识形态性,社会主义新闻事业需要为工人阶级的政权服务。在现阶段,马克思主义新闻观教育是新闻传播学教育的核心内容,通过这个课程模块的学习可以加强社会主义核心价值观的教育,帮助学生把握社会主义新闻事业的根本宗旨,进而增进其对国家和民族的情感认同、政治认同、思想认同和理论认同。新闻传播类课程是传统新闻传播专业课程的延续,是培养职业新闻传播工作者的基础课程。公共传播类课程增加了政治传播、公共关系、新闻发布、舆情研判等课程的教学,目的是增强学生的社会协调能力和危机公关能力。大数据、云计算、区块链等技术的发展,使新闻传播学越来越呈现出理工科的特色,因此新闻传播学越来越成为“文科中的理工科”。传媒技术类课程包括传统的报纸编辑、电子编辑、视频制作等课程,同时根据时代发展需要开设掌媒内容制作、网页设计制作、VR/AR新闻制作和新闻可视化等课程。数理分析类课程包括統计学、数据挖掘、算法推荐等课程,这是为了提高学生的数据抓取能力、数据分析能力,洞察不同数据之间的逻辑关系,创新新闻报道的新题材,开拓社会管理的新模式。当然,现代传媒都是在市场环境下谋生存、求发展的,因此传媒经济、市场营销、风险投资等课程也需要进入新闻传播专业的教学体系。

三、在师生互动的基础上创新课程教学的耦合机制

传统教育基本上是“全能灌输”“全员覆盖”的模式,一套教学方案、一种课程模块可以教所有的学生。现代大学更加强调学生的自主发展,每个学生根据自身的潜能,在大学提供的课程模块中选课,最后组合成适合自己学习的课表。现在很难找到有相同课表的两个学生,每个学生都有属于自己的专属课表。对于新闻传播学专业来说,目前七种课程模块涵盖上百门课程,任何一个学生没有能力也没有必要学完所有的课程。对于教学单位来说,他们无法也没必要开设所有的课程。因此,新闻传播院系可以根据自身的资源优势,将自己的教师优化组合成教学团队,每个教学团队承担一个课程模块的教学任务。

课程模块和能力结构是相互耦合的两个系统。卓越新闻传播人才的能力结构是人才培养的目标,是学生对未来发展的期待和想象;课程模块是教师知识能力的体现,是学生发展目标的保障和手段。耦合关系是两个事物之间相互影响、相互作用的关系,耦合不是简单的组合,而是在信息传递过程中的动态调整和适应。在新闻传播学专业的课程教学中有两种耦合,一种是人才规格和课程方案的耦合,一种是教师和学生的互动耦合。第一种耦合是一种静态的、形式的耦合,第二种耦合是动态的、实质的耦合;或者说第一种耦合是在第二种耦合基础上实现的,是第二种耦合的成果体现。在新闻传播学课程体现的耦合机制中,每个教学团队提供一种课程模块,每个学生选择一个专业方向,师生按照专业方向和人才规格实现“教”与“学”的耦合。教师和学生个性化“教与学”的选择,一方面扩大了教师教学、学生学习的主动权、选择权,另一方面形成了一个富有张力的、开放性的教学体系。

当然这种耦合不是一种盲目的自由组合,而是一种有目的的优化组合。新闻传播学专业课程教学中的所有耦合都是基于市场对新闻传播人才的要求而进行的。学生选课不是纯粹的自作主张,而是根据教学方案进行针对性的模块组合,这种模块组合的结果是形成有特色的专业方向。根据国内新闻传播院系的教学现状,大致可以有新闻传播、社会传播、视频新闻、数据新闻/舆情分析、传媒经营等五个专业方向。这五种专业方向的设置对应的是社会上相关的工作岗位,或者说是根据社会的需要打造了具有竞争力的卓越新闻传播人才。

在媒介融合的大环境下,新闻传播学教育的金字塔式的格局被撼动,单个或几个学校一统江湖的现象不复存在。每个新闻传播教学单位可以根据自身的师资结构、地缘特色和资源优势确立不同特色的新闻传播学教学方向,形成有别于其他院校的新闻传播人才培养特色。不同层次、不同类别、不同特色新闻传播教学单位在人才培养上的协同创新,恰恰可以绘制出具有中国特色的新闻传播教育的理想版图。

作者系南京师范大学新闻与传播学院教授、博士生导师、副院长

本文系2019年度江苏省高等教育改革研究重点课题“‘双核四场景五方向卓越新闻传播人才教育培养模式的研究与实践”(项目编号:2019JSJG031)的研究成果。