人才需求视阈下出版传媒教育的多元化思考

陈丹 孔雅洁

摘要:在新的媒体环境下,出版传媒业对人才需求发生了极大变化。本文通过分析近五年来北京地区新闻出版广播影视行业人才招聘会的相关数据,总结了北京地区出版传媒人才市场的需求现状及发展趋势,并据此对高校如何顺应社会需求,开展多元化出版传媒教育,如何统一出版传媒人才的“育”与“用”等问题展开思考。

关键词:人才需求 出版传媒教育 多元化创新发展

新中国成立以来,我国高校为出版传媒业培养了大批人才。在新一轮产业、技术革命背景下,媒体融合、出版融合向纵深发展,对复合型、创新性人才的培养也提出了新的需求。出版传媒业是应用型产业,出版传媒教育要以人才市场需求为导向,正如《传习录》中所言“知者行之始,行者知之成”,知与行不可分作两事,“育人”与“用人”也同样如此。基于此,笔者将在分析北京地区出版传媒人才市场需求现状的基础上,对高校如何创新出版传媒教育进行多元化思考。

一、北京地区新闻出版广播影视行业人才招聘会现状分析

《北京新闻出版广电发展报告(2017~2018)》指出,出版传媒产业是文化产业的重要组成部分,是加快首都文化建设的关键环节。北京是全国的新闻出版中心,对全国的出版传媒业有着极大的影响力和辐射力。在北京市新闻出版局的指导下,北京印刷学院从2015年起,连续5年组织召开了“北京地区新闻出版广播影视行业人才招聘会”(以下简称招聘会)。该招聘会每年都吸引包括诸多知名出版机构在内的百余家单位参会,提供千余个岗位,已成为出版传媒领域较有影响力的招聘会。笔者选取近五年(第三届至第七届)招聘会的相关数据,来观测出版传媒行业人才需求情况,具有一定的代表性。

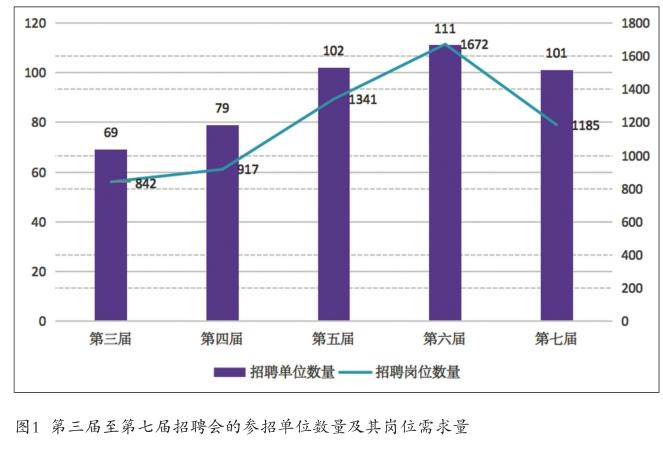

1.参招单位与招聘岗位数量呈增长趋势。以第三届至第七届招聘会的样本数据为例,笔者根据招聘会上各参单位对需求岗位的描述,将岗位依次划分为11种类别,分别是:策划岗、采编岗、美工设计岗、印制岗、技术岗、运营岗、销售发行岗、组织管理岗、数字出版岗、实习岗和衍生服务岗。从招聘单位数量和岗位需求数量上来看,这五届招聘会共有470家招聘单位参招,除去其中8家招聘数据缺失的单位,这462家有效招聘单位共向社会提供了5957个岗位,参招单位数量及其岗位需求量也呈逐年上升的趋势如图1。由此可见,我国出版传媒人才市场正处于成长期,出版传媒行业对专业人才的需求类别呈多元化趋势。

2.不同岗位需求差异化明显。从岗位类别上来看,这五届招聘会岗位需求总量的前四位分别是采编岗(占比35.69%)、销售发行岗(占比19.27%)、策划岗(占比8.83%)和美工设计岗(占比6.87%)。由此可见,行业对于出版传媒产业链上游的采编岗、策划岗、美工设计岗以及产业链尾部的销售发行岗的人才需求量较大。

此外,隨着按需印刷和绿色印刷的推进,印制岗的增量减缓且需求量最少,仅仅占这五届招聘会岗位需求总量的2.22%。特别值得注意的是衍生服务岗中的版权法务服务人才需求量较大,这也说明了出版传媒产业版权服务意识的提高。

3.人才需求变化折射产业发展趋势。为了深入挖掘出版传媒市场的人才需求变化及其发展趋势,笔者分析了近五年招聘会中同类岗位需求量的变化情况如图2。数据显示,策划岗、数字出版岗以及衍生服务岗的需求增幅明显。其中策划岗需求量由14.45%(第三届)上升到 23.95%(第七届),这在一定程度上说明出版传媒企业在面对激烈的市场竞争过程中,越来越重视应聘者的产品策划能力;另外,数字出版岗由19.72%(第三届)增长到30.28%(第七届),说明出版传媒企业在数字化转型升级过程中对数字出版人才的需求不断增加;此外,衍生服务岗由5.19%(第三届)增加至28.30%(第七届),也在一定程度上反映了出版传媒产业链内容服务的多元化以及行业边界的融合性。

另外,笔者发现,近几年招聘单位对实习岗的需求也持续增多,这也映射出行业对从业人员的业务熟练度要求在不断提高。

4.不同岗位对应聘者的性别与从业资质提出要求。从数据分析来看,出版传媒行业不同岗位对应聘者性别的要求也不尽相同。第三届招聘会要求应聘者性别的单位占当年招聘单位总量的15.94%,第四届为20.25%,第五届为23.53%,第六届为18.02%,第七届为15.84%。尽管对求职者有性别要求的单位数量呈下降趋势,但是从总体上看,部分技术岗(技术工程师、测试工程师)、印制岗以及组织管理岗(商务经理、生产管理工程师)比较偏爱男士;部分采编岗(如办公室文员、新媒体编辑)、组织管理岗(财务会计、行政管理)以及销售发行岗(店员、客服)相对偏爱女士。

另外,在有效招聘单位的样本数据中,笔者发现有6.71%的单位对应聘者的职称或职业资格有一定要求。提出要求的岗位大多为高级图书编辑、责任编辑、编辑部主任等专业采编岗或组织管理岗。由此可以看出,出版传媒行业的从业准入门槛及专业化程度都在不断提高,这对出版传媒教育也提出了新的要求。

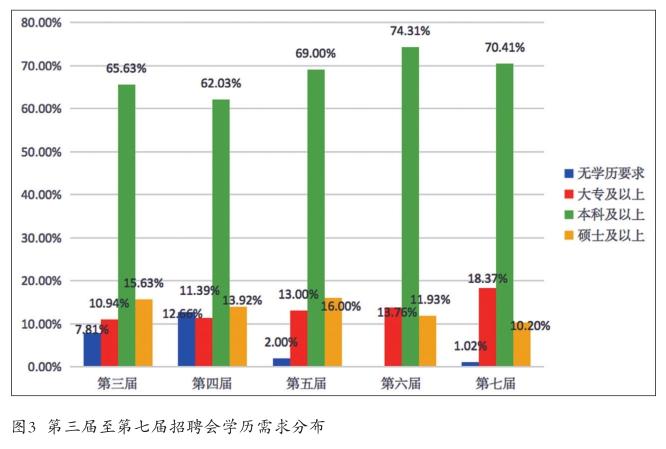

5.学历需求呈现分岗分类多样性分布。从统计数据来看,除去2.60%学历信息缺失的单位,这五届招聘会的参招单位中,学历要求为本科及以上的单位最多,占比67.10%;学历要求在硕士及以上和大专及以上的单位占比分别为12.99%和13.42%;无学历要求的仅占3.90%历届招聘会的学历需求分布趋势参见图3。值得关注的是,单位岗位需求学历在本科、硕士及以上的比例高达80.09%,且无学历需求的单位岗位数量在逐年减少,由此可以看出,出版传媒业对从业人员的学历素质要求较高。

从岗位类别来看,采编岗中的责任编辑、中医药编辑、少儿文字编辑、医学编辑、英文编辑等专业编辑以及图书审读等岗位多要求为硕士及以上学历;数学编辑和部分出版传媒科研岗位更是要求博士学历;策划岗和组织管理岗也多要求求职者为硕士及以上学历;美工设计岗、数字出版岗以及技术岗要求本科及以上即可;印制岗、校对员、网络文学签约编辑以及电子书制作人员普遍要求大专及以上。此外,书店店员、图书专员、会展专员等销售发行岗位或基础服务岗以专科或不限学历为主。可见,出版传媒市场对求职人员的学历需求呈现多样性分布特征。

二、人才需求背景下出版传媒教育的再思考

鉴于出版传媒人才市场的多元化需求,出版传媒教育必须顺势而动,应时而为,在教学内容、教学模式、师资队伍以及培养层次等方面进行多元化探索与实践。

1.融合创新多元化教学内容。出版传媒市场岗位需求的多样化对高校出版传媒教学内容的多元化提出了要求。目前多数院校出版传媒专业的授课内容还限于选题策划、新闻写作、编辑加工、成本核算、书刊设计、校对等基础内容知识,关于版权管理、数字出版、新媒体运营、国际出版等方面的知识较少涉及。这样单一的教学内容,难以满足市场对数字出版、销售发行以及版权法务等复合型岗位的需求。因此,高校出版传媒专业课应该适当地加大版权保护与贸易、数字出版理论与技术、新媒体研究与运营、出版物营销与管理、国际出版研究、出版前沿等专业课程的开课比例。

融媒体时代,出版传媒业与其他行业不断融合,专业知识也涉及新闻传播学、管理学、法学、经济学、计算机技术等多个学科领域。这就需要高校建立跨学科的出版传媒专业教学体系,打破专业和学院壁垒,整合不同学科和专业的知识,为学生提供多元化的知识体系。北京印刷学院作为国内唯一一所围绕出版传媒全产业链设计的出版传媒高校,充分利用其工文管艺等多学科属性,率先在全国开设了“数字出版”“国际出版”等专业,通过拓宽专业领域,整合专业课程,为行业培养出一批既懂技术,又具有宽阔国际视野的复合型出版人才。

2.协同探索多元化教学模式。出版传媒业作为应用性较强的行业,对从业人员的创新实践能力有很高的要求。这一点从前面行业招聘数据中得到了很好的印证:采编岗、销售岗和策划岗等岗位的需求量超过六成。这就需要高校积極探索创新多元化出版教学模式,以顺应行业发展的要求。

北京印刷学院编辑出版专业作为国家级一流专业建设点,在专业人才培养时,充分借鉴德国“双元制”人才培养模式以及日本BL(Project Based Learning)型新媒体出版教育模式,形成了“在做出版中学出版”的教学理念,协同探索“线上+线下”“业内+国外”“课堂学习+实操比赛”多元化教育模式。

在“线上+线下”方面,新冠肺炎疫情期间,北京印刷学院充分利用“专家智库”资源,与中国编辑学会合作引进了《编辑在线学习精品课程》。课程聘请中国编辑学会会长郝振省、商务印书馆总经理于殿利等十余位业内知名专家学者讲授出版传媒理论与实务,创新探索了出版传媒“线上+线下”的教学模式。在“业内+国外”方面,北京印刷学院多次邀请中央广播电视总台、新华社、人民日报社、人民文学出版社等国内知名出版传媒从业者为学生作专题授课,同时组织学生到中国科技出版传媒股份有限公司、北京出版集团等出版传媒服务机构实地学习。采取“实习岗前移”的教学方法,既提高了学生的理论知识素养与职业能力素养,又缩短了用人单位与学校毕业生之间的实习磨合期。此外,学校与美国佩斯大学、欧盟文教总司、英国科技出版公司等境外机构建立了广泛合作关系,与英国斯特灵大学合作,开办了“传播学3+1本硕连读国际班”,并将联合设立“中英出版传媒研究中心”,不断拓宽我校国际化出版人才培养渠道。在“课堂学习+实操比赛”方面,学院讲授课堂理论的同时多次举办中欧数字出版论坛、中英国际出版论坛、海峡两岸华文出版论坛、高校编辑出版能力大赛等学术论坛与专业大赛,在业界和学界取得了较为广泛的社会影响。其中,由国家新闻出版署主办,中国出版协会、韬奋基金会、中国编辑学会、高等学校出版专业教学指导委员会承办,北京印刷学院协办的“韬奋杯全国图书编校暨高校编辑出版能力大赛”吸引了国内数千名出版传媒学子积极参赛与交流,已成为提升出版传媒专业学生实践能力的重要平台。

3.跨界共建多元化师资队伍。出版传媒教育体系的构建,与高水平的师资队伍密不可分。高校应多尝试跨界培养,以优化教学资源,解决复合型出版人才培养的师资问题。各高校应该努力打破出版传媒教育的边界线,积极发展“双导师”队伍建设,完善高校师资联合联动对接共建机制。比如,北京印刷学院联合武汉大学、中南大学等十余家高校成立了“全国高校数字出版联盟”,通过互派访学、联合培养等方式,探索各校间师资共享。同时,联盟还与上海张江国家数字出版基地、北京国家数字出版基地等7家国家数字出版基地共建“数字出版人才培养基地”,探索吸纳更多业界优秀师资参与出版人才培养。

另外,北京印刷学院还通过“工作坊”的形式,与人民邮电出版社、知识产权出版社等出版机构进行合作,展开数字内容创意策划、数字产品设计以及数字技术研发等工作,将出版机构资深从业者引入校门,优化了教育资源配置结构,弥补了出版传媒教育师资队伍的不足。

4.科学统筹多元化培养层次。招聘数据显示,不同的岗位类别对从业人员有着多层次的学历需求,这也对我国在不同层面开展多元化出版传媒教育提出了要求。

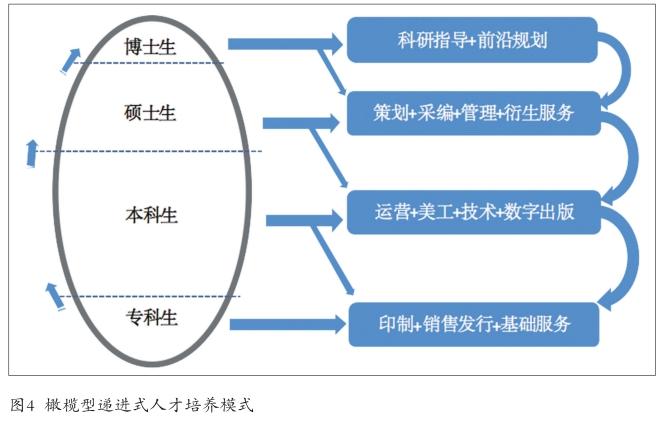

目前,我国的出版传媒教育已初步构建了由专科、本科、硕士到博士的多层次人才培养体系,形成了橄榄型递进式人才培养模式如图4,专科生到博士生的招生人数呈橄榄型分布,培养方向也层层递进且各有侧重。专科生主要面向印制,销售发行,校对、数字内容加工等基础服务岗位;本科生培养以面向新媒体运营、美工设计、技术和数字出版等岗位为重;硕士生培养以产品策划、内容创编、版权运营与管理等岗位为主;博士生则主要面向高校和科研单位的教学、科研岗,以及出版企业的科技研发和前沿规划等岗位。

由于缺少独立的一级学科,出版学学科只能挂靠在文学、管理学、法学等门类下,没有形成规范的贯通本、硕、博人才培养体系,导致学科力量分散,人才培养乏力,专业人才供给有限,一定程度上制约了出版业高质量发展。2020年新一轮学科目录调整工作即将启动,在中宣部的指导下,北京印刷学院、武汉大学等单位联合国内多所高校、社会团体和出版机构,为推动出版学增列为一级学科进行了多方论证,力争构建更为完善的“专、本、硕、博”多层次一体化培养模式。

三、结语

在双一流高校和高精尖学科的建设背景下,面对出版传媒人才市场不断变化的需求,高校的出版传媒教育应在融合创新教学内容、协同探索教学模式、跨界共建师资队伍、科学统筹培养层次等方面积极探索与实践,为出版传媒教育多元化创新型发展提供建设性的方案。

作者单位 北京印刷学院

参考文献

[1]北京市新闻出版研究中心.北京新闻出版广电发展报告(2017~2018)[R].北京:北京市新闻出版研究中心,2018.

[2]张文红.出版融合背景下我国编辑出版学本科教育的再思考[J].出版广角,2020(04).