“SECI”模型理论视角下马克思主义新闻观的隐性建构

陈瑛

摘要:我国地方本科高校在应用转型困难重重中,正迎来融媒体业态剧变,马克思主义新闻观理论教学遇到前所未有的挑战与机遇,亟需培养适应马克思主义新闻观的新闻传播人才。本文借助“SECI”模型理论,将马克思主义新闻观的教育进行化整为零、碎片化、体验式教学改革,通过课堂教学的课前经典导读、热门案例选择、课堂问题讨论、实践指导和文化浸润营造等方式,将马克思主义新闻的价值观和方法论以内部组织、隐性内化的方式传授给学生,重构新闻理论教学新范式。

关键词:马克思主义新闻观教育 “SECI”模型 地方高等学校

新媒体生态环境型塑了新闻业务和大众传播的教育环境,也改变了新闻教育者的工作方式,加上地方高校面向应用型转型,使得传统新闻学理论教学方式和方法在融媒时代发生了很大变化。为此,新闻教育只有与时俱进,改变新闻学理论教学理念、方式、手段等,探寻适合融媒体时代需求的新闻理论教育范式。笔者借助“SECI”模型理论,将马克思主义新闻观的教育进行浸润式、场景化、体验式教学改革,使马克思主义新闻价值观和方法论以内部组织、隐性内化的方式建构学生知识框架,创造性地使用学科交叉方法,融合理论教学实践。

一、“SECI”模型理论及应用框架

日本学者野中郁次郎于1995年在其《创新求胜》一书中首次提出知识转化模型理论,即“SECI”模型理论。他认为,知识存在显性与隐性两大场域,显性与隐性能相互转化,他同时提出,组织创造知识存有四大基本模型:(1)潜移默化(Socitization):隐性知识向隐性知识之间的转化;(2)外部明示(Externalization):隐性知识建构转化为显性知识;(3)汇总组合(Combization):显性知识向显性知识转化;(4)内部升华(Internalition):显性知识达到一定量的积累和环境改变转化为隐性知识。

对马克思主义新闻观教育来说,大量的经典文献和理论研究成果当然是显性知识,诸如马克思、恩格斯关于自由报刊的论述,在《莱茵报》《新莱茵报》《社会民主党人报》等办报实践中,用大自然的千姿百态和精神的丰富多彩类比,指出了精神的实质就是追求自由的真理,自由报刊承担着对社会事件公开表达的义务,具有舆论监督和社会批评的功能等;列宁创办《火星报》《无产者报》《曙光》《生活》等报刊,他在建党、夺权、建设时期等不同阶段继承发展了马克思主义关于报刊自由的论述,列宁在社会主义取得胜利后的新闻论著中强调,“绝对的自由”和“纯粹的民主”是没有的;毛主席参与或主编了《人民日报》《共产党人》《解放日报》《湘江评论》《政治周报》等诸多红色报刊。这些伟大领袖们的报刊编辑实践活动成为马克思主义新闻观教育的坚实基础,也成为马克思主义新闻教育的核心价值。

同时,马克思主义新闻观教育还存在一种隐性知识,即无产阶级革命家的价值观和方法论——解放全人类的责任感和大局观,历史唯物主义和辩证唯物主义的方法论。在两种知识转化过程中,整个教育过程涉及四种知识模式的转化类型:第一个过程是“潜移默化”,即由隐到隐;第二个过程是“外部明示”,由隐性而显性;第三个过程是“汇总组合”,由显性而显性;第四个过程是互相生发,融合热点,体验生发,即“内部升华”,由显性知识内化为内在的隐性建构。四个过程贯穿于知识生成体系中交互作用,需要师生在课堂中共同完成,或者学生自主完成,教育者點拨、导读,并将方法论和价值观作用于现实的语境观照中,体现教育效果。即教师由传授显在的马列主义新闻理论和新闻实践活动转而内化授之价值观和方法论,也就是在马克思主义新闻观理论学习中,同样倡导从授人以“鱼”到授人以“渔”。

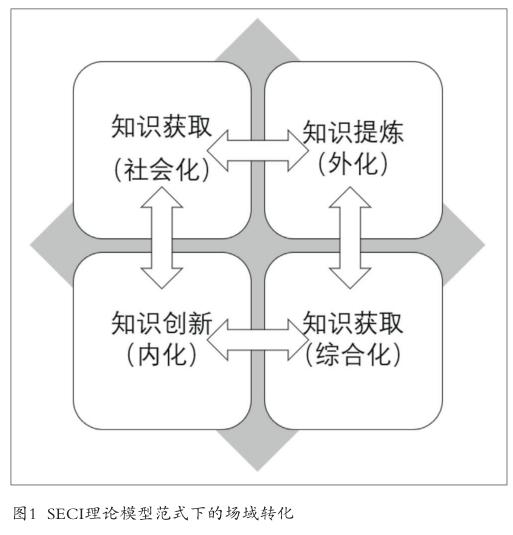

“SECI”理论模型之所以说可以用来进行指导马克思主义新闻观的隐性建构,得益于新闻媒介技术的迅猛发展。移动互联网媒介环境催生了学习范式的转型,场景化和社交化的媒介使用加速了学生的思想进步,使学生知识得以创新,由此缔生出新的媒介社会交往行为,并在情境虚拟中进行交互,从而更好地实现转变。正因为媒介变革带来的场景化应用,才有集合线上线下的社会群体、整合丰富理论资源转换为集体智慧。学生积极探究“隐性知识”与“显性知识”相互转化的过程中,可将社会化、外在化融于“SECI”模型的理论学习中,用组合化、内隐化实现在认知上的螺旋式攀升,而每一个阶段均能构建一个场(Ba)。

四个过程阶段的场域相互转化,分别设定为知识获取的社会化交往的四大场:知识获取的创始场、知识提炼外化的交往场、知识整合的综合场和知识创新的内化场,形成内化于心、外化于行的持续练习场(Exercising Ba)(如图1)。

二、马克思主义新闻观教学模式隐性建构的范式转型架构

知识转化模式是一个有机整体,是理论知识反复转化、重建、形塑及升华的过程。

1.“SECI”模式之一:知识获取的社会化模式。知识获取的社会化模式即为学生内在的隐性知识通过社会进行输出的过程,需要经历共享而非语言。隐性知识构建的关键因素是观察、模仿和实践。

在马克思主义新闻观教学的子课程“马克思恩格斯报刊活动”中,可进行潜移默化的知识转换,如可用马克思、恩格斯生活中的点滴来印证伟大人物的伟大之处,让学生通过阅读名著来拓展互动学习内容,增进知识储备;也可通过观察型学习时刻关注时政并体味生活,最终获取到隐性知识。另外,将学生现存的想法或意念直接传达或移转给其他学习伙伴,大家共同分享知识,在一个共有的知识转化之场所(ba)中进行学习。这个场所中可以“还原”马克思,就是回到马克思编写的原始文本中,领会原著原文中的观点表达、时代背景,梳理话语资源的分配逻辑,悟出马克思主义新闻原理。

通过这些潜移默化的“还原”马克思,使学生真正明白马克思新闻理论构建的过程,学生会进一步清楚马克思主义作为“人类智慧的结晶”名副其实:马克思着实相当伟大!他能在事物的普遍联系中考察人类社会交往,指出社会是人们交互作用的产物。也正是人与人普遍的精神交往需要,激活了社会新闻信息的流通。他从人类社会整体观照中发现个体相互联系和相互交往中指出:“人是作为人格在相互发生关系”,他能从极为简单的概念界定到逻辑推理再到论点假设,通过这一系列逻辑思维构建,引导出伟大的理论成果。

“还原”马克思,还要设身处地体悟马克思,即把马克思还原到他所生活的时代及各个年龄阶段中人格的形成过程。比如,教师应从多重途径引导学生对文本仔细阐释,并教学生换位思考,连接他所处的社会环境和现实情况,当时的政治社会环境引发了他哪些思考。把马克思看作血肉之躯而非神设,就能切身领悟《共产党宣言》中他散发出的意气风发和略带“愤青”式思想的精神,也理解了马克思和恩格斯参加青年黑格尔政治运动的热血,以及在巴黎公社运动失败后发出的“又为斯民哭健儿”的深切悲痛,且能还原马克思在中末期作品中的反思行为及活动,他在“学者”和“政治活动家”的两种角色中挣扎前行。这样,我们就在潜移默化的学习中扎下了接受马克思主义理论的根基,这种认识不是说教式,也不是假大空的宣传,而是有温度的感知和体悟。

2.“SECI”模式之二:“外部明示”的知识显化模式。“外部明示”指知识的外化。在这一阶段中,知识的构建由隐性转化为显性的过程,比如,我们发现深奥的隐性理论在表达的过程中用显性化的概念和语言更能创造新知识。此类模式可通过隐喻、类比的表达修辞进行转化,并通过建构概念、形成模型创造全新的知识体系,此乃创建知识中不可逾越的关键点,在马克思主义新闻理论著作选讲作品《评普鲁士最近的书报检查令》中,马克思本人也是注重了将隐性知识转化成显性知识的表达方式。例如,在揭露普鲁士整个书报检查令的虚伪和反动时,批评新法令要求的“严肃和谦逊”的笔调限制出版自由。他指出,真理的探讨必须直奔真理,而不要“东张西望”,在鞭挞新法令的无理要求时,他用反问的修辞手法“哪一个正直的人不为这种要求脸红而不想尽力把自己的脑袋藏到罗马式的长袍里去呢?”这样表达想法或意见在马克思“新闻理论模块”中经常出现。也就是说,理论的学习也可以在彼此交流间得以输出。而此类个人深层次的内在知识向通俗易懂的外在输出过程是极其艰难的,需要将知识进行大量的应用演绎或经过推理技巧,需调动大量的创造性思维推理,我们称之为创造知识的“翻译”力。比如,马克思和恩格斯在《莱茵报》时期,作为该报政治版编辑时,讨论真正的报刊就是“自由报刊”和“人民报刊”时,称当时处于封建专制高压之下的德国报刊是“精神上的大斋期”“沼泽地上的磷火”。当马克思在指斥普鲁斯书报检查令的虚伪自由主义时,表达更是酣畅淋漓:“你们赞美大自然令人赏心悦目的千姿百态……你们并不要求玫瑰花散发出和紫罗兰一样的芳香,你们为什么却要求世界上最丰富的东西——精神只能有一种存在形式呢?”诸如此类的比喻,幽默中折射出睿智,在阐述深刻理论时从细微处、外显处着眼,能使人在文字阅读中产生无穷的回味。随着教育环境的改变,我们也可以创造性地运用,比如读图时代的图像、图表等的迁移使用;移动互联网时代的广播、视频等新手段的使用,创设不同方法将隐性知识外化为显性知识。

3.“SECI”模式之三:“汇总融合”的知识组合模式。“汇总融合”的知识组合模式则是有机组合显性知识的过程。借用各式媒介符号,将各类知识进行分类,并作出归纳,从而实现显性知识概念得以有效组合并形成体系。在全媒体时代的海量信息库,可以将马克思主义新闻理论制作成文字、声音、影像、动画、网页等多媒体表达,也可以利用广播、电视、音像、电影、出版、报纸、杂志、网站等不同媒介进行融合传播,实现任何人、任何时间、任何地点、以任何终端都可获得知识信息,实现知识组合化。理论汇总融合阶段包含三小项程序:其一,从阅览马克思主义经典文献和理论解读中去挖掘外显化知识,然后将这些知识还原到马克思新闻实践活动中加以整合,创造新的显性知识。其二,利用马克思主义新闻观作报告或开展三贴近新闻实践等教育活动,实现传播新知识的过程。其三,以理论模块的方式将显性知识重新汇编,形成工作计划、学习报告或研读资料,制作适应不同传播环境以方便使用。例如,指导学生学习《莱茵报》时,需要指导学生整理马克思与《莱茵报》的创办社会背景及过程、马克思观察社会问题的角度、分析贫富之间矛盾的分类、论证国家问题的视野等,开展分组报告讨论或演讲。通过研读阶段性的马克思论著、思想精神及其新闻观;通过讨论或演讲寻找知识创新的着力点,引导学生解读马克思理论中相关概念,建立“理論模块” 之间的连接点并构建全新的思维逻辑体系。如此,理论得以“组合拼接”后,更易使学生运用不同的手段进行整合汇总,从而体会到马克思主义新闻理论格局的前瞻性和深远性。

4.“SECI”模式之四:“内部升华”的知识内化模式。“内部升华”是一种知识内化过程,亦即显性知识转化为隐性知识的关键环节,显性知识通过具象化明示后在真实的实践过程中得以内化于心。知识在“汇总融合”中可缔造出新的显性知识,且能被组织迅速吸收及消化,形成认知体悟,从而升华成内在的隐性知识。

知识内化包含为一前一后两个层次:第一,应将显性知识点外化为具体措施,尤其需要付诸行动。即注重学生学习理论时同步提升实践能力和综合素养,亦如全方位建立学界、业界、理论教学和实践教学的关联,开展新闻实践活动,进而直接进入新闻实战,将显性知识作用于专业实践,实现知识内化,也可从新闻选题规划连同新闻采、写、编、评策划活动及新闻稿的传播等创新活动入手,研究撰写出新闻传播学学科构想及新闻业务教育具体举措。第二,借用融媒体新闻虚拟传播及实验方式,让学生迅速掌握新的理论知识。还可聘请传媒集团业务记者走进马克思主义新闻观理论教学课堂,让名编辑、名记者担任授课教师和实训导师,同时联系媒体机构的实际岗位对学生进行实战培训。马克思主义新闻观博大精深,可丰富学生认知世界的“视野”、多元化感知社会的“视角”,让新闻理论指导分析更为复杂的社会。看待世界的视野和角度框定了我们的视线范围和对象,诠释了我们的世界观。马克思的新闻理论视角把后世新闻传播学者和社会科学研究者引向了一系列极为重要的问题讨论,如他多次探讨统治阶级的管理理念及手段,解构社会主流意识形态,通过解读葛兰西、阿尔都塞等学者的思想,从而揭示意识形态的真谛,即统治阶级实现社会控制的工具。

总之,知识是动态创造的过程,在媒介高度发达,信息泛滥的当下,我们在学习新闻理论知识过程中应尽可能将深藏内在的隐性知识通过组织构建知识社交化、知识共享化、知识应用场景化、知识抽象概念化和归纳系统化,形成组织内循环传播,被吸收和升华。

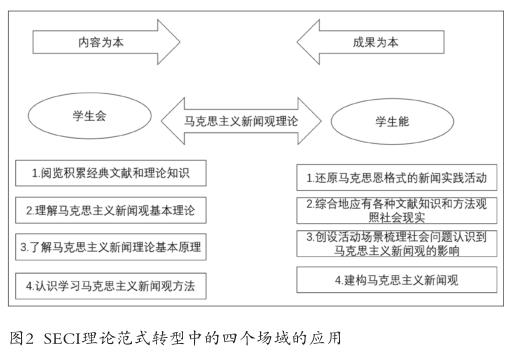

三、“SECI”理论范式转型中四场域构建

各场域如同训练基地,可在基地开展理论知识转化运动,有效促进知识创造及转化。四场域间相互联系,程序间相互连贯,由此形成超越自我的优化内训场,这有如螺旋演进式知识转化,最终目标为全新的知识体系(如图2)。

1.创设学习初始场域。在创设学习初始场域中,我们基于能力导向,让大家将理论学习还原实践,用同理心、移情法,让学习者在理论知识的吸收中排除自己与理论架构之间的学习障碍,改变经典文献学习的内容,从而强调学习者彼此交互表露自己学习过程中的感觉、体悟、情绪、经验与心态等,初始场域的设身处地和感同身受,强调理论对于社会现实的观照,展现出信其言、爱其心的信任场。创设学习初始场域是知识创造过程中的起点,在“SECI”模式中定义为社交化阶段。马克思主义新闻理论学习范式转型中,强调个人亲身体察,从还原新闻事件去触及经验,有利于转移、建构学生的隐性知识。应大力鼓励学生开展实际性开放式学习模式,设计并完善学生现有的学习模式,搭建充分交流互动式的全新模式,增进学生间的沟通。

2.构建互动场域。将拥有丰富理论知识者或能力突出者组成一个学习计划小组、实训小组,跨界学习、跨学科融合组成学习小组。让这些小组的成员在具体项目开展中,进行主题化、常态化项目运作,在互动中彼此交换思想,同时也对自己本身的学习理论思路加以反省及分析。互动场域代表知识外化阶段,大家可以针对一个理论观点采用开放态度,彼此充分讨论、对话,达到隐性知识转化为显性知识的目标,从而经过丰富理论知识者的点拨和指导,创造新知识及价值。

3.虚拟演习场域。虚拟演习场域代表知识组合汇聚,在马克思主义新闻理论学习中,我们可以将社会现实问题全真拟态化,打通实际的空间与时间。在组织内部实现显性知识与现有信息的优化组合,由此缔生全新的显性知识,并使之形成系统化体系。利用O2O、新媒体平台及学术数据库等有利条件来重构知识转化程序。

4.持续训练场域。持续训练场域代表知识的内化阶段,持续训练可以推动显性、隐性知识转化。增进学界、业界导师的交互指导,将业务观摩、项目套嵌等形式持续强化训练,不仅是纯课堂化教学,分析经典文献知识,而是让学习者能将理论知识应用于指导专业实践,或进行模拟训练,从而使显性知识内化于心、外化于行,建构马克思主义新闻观。

四、结语

上述四种场域均有各自特征,不同场域也可谛生出全新知识。各场域内积累足够知识,在下一场域形成全新知识基础,继而在全场域中实现知识的共同分享。独具动态化的场域,可将隐性、显性知识相互转化,尤其是隐性知识向显性知识的转化,并且此转化过程是有机動态的具有周而复始、循环迭新的功能。马克思主义理论学习本就是与时俱进、不断创新生发的,因此此种学习模式十分适用。

据“SECI”模型所述,理论知识处于抽象阶梯的较高级时,便可将所学的隐性知识转化为“自觉行为”。这也为地方高等学校理论学习的应用转型提供了可供借鉴的学习方法论。

作者系湖北第二师范学院副院长、新闻系教授、传播学博士

本文系湖北省教育厅人文课题“传统媒体业务转型研究”(项目编号:17Y122)的部分成果。

参考文献

[1]鲁拉·拉各斯,丹·霍尔特休斯.知识优秀——新经济时代市场制胜之道[M].北京:机械工业出版社,2001.

[2]RJ·斯腾伯格.成功智力[M].上海:互动师范大学出版社,1999.

[3]迈克尔·波兰尼.个人知识:迈向后批判哲学[M].许泽明,译.贵阳:贵州人民出版社,2000.

[4]单伟.企业内部隐性知识流动与转化研究[D].哈尔滨:哈尔滨工业大学,2008.

[5]饶勇.知识生产的动态过程与知识型企业的创建——对野中郁次郎SECI知识转化模型的扩展与例证分析[J].经济管理,2003(04).

[6]马克思.马克思恩格斯全集(第1卷)[M].人民出版社,1995.