组织干预下大学生志愿服务活跃度的影响因素分析

王 涛

(福州大学数学与计算机科学学院, 福建福州 350108)

志愿服务在培养公民精神、促进社会发展方面发挥独特作用,是培育社会主义核心价值观的有效渠道。党的十九大报告明确提出要推进志愿服务制度化。长期以来,作为社会参与中的活跃分子,大学生群体一直是志愿服务的主要力量和新生力量,接受从事志愿服务的教育,在社会治理中发挥积极作用。

近年来,随着志愿服务发展纳入国家治理总体规划,《志愿服务条例》开始实施,大学生志愿者规模不断增大。中国社会科学院社会学研究所及社会科学文献出版社共同在成都发布了《慈善蓝皮书:中国慈善发展报告(2019)》,蓝皮书调研指出,2018年度中国志愿者总量约为1.98亿人,占中国大陆人口的14%,但全国活跃志愿者仅为6230.02万人,志愿服务参与率为4.47%,总体比例还不高。从团中央青年志愿者行动指导中心了解到,个别高校团员注册为志愿者的比例甚至达到了100%,志愿者注册率不断提高的同时,也应看到参加志愿服务的人数并没有显著提高,志愿者活跃度下降,使得志愿服务参与质量下降。因此,在提高注册率的同时,如何切实提高志愿者活跃度是一个值得研究的内容。

一、文献综述

中国的大学生志愿服务从上世纪90年代兴起,得到了大学生的积极响应,是大学生参与社会活动的有效形式和重要载体。[1]胡凯、杨欣提出大学生志愿服务是由具有一定思想觉悟、热心公益的大学生,自愿利用课余时间向社会提供无偿服务的活动。[2]陶然指出新时代大学生志愿服务的价值诉求已不仅仅局限于志愿精神,而是建构“志愿精神+大学精神”的双内核模式,更好地服务于立德树人这一根本任务。[3]国外学者对志愿服务内涵的研究与国内基本一致,重在体现参与者很少有物质回报,但主要指社会志愿服务,概念上很少以大学生为参与主体。大学生志愿服务在大多学者看来,都具备奉献、公益、无偿、平等的特点,并肯定大学生志愿服务对于高校思想政治教育工作的推动作用。

志愿服务活跃度指的是一年内参加一次以上活动的注册志愿者人数占志愿服务系统内所有注册志愿者的比例,由于各种原因,居民成为注册志愿者后不一定实际参加志愿服务,因此活跃志愿者人数才具有实际意义。[4]这里的志愿服务活跃度是宏观统计指标,评价的主要是某个地区或城市总体的志愿服务活跃情况,如果作为单一指标评价某个志愿者或者某个志愿者群体活跃度,则可作为志愿服务行为进行研究。国内外对志愿服务行为方面的研究取得了一定成果,在概念上,威尔逊(Wilson)的观点得到了大多数学者认可,其认为志愿服务行为的本质是自愿性,具体指个体自愿抽出时间来帮助社会上其他个体或者组织的行为。[5]行为研究上,研究者主要从心理学、社会学视角探讨影响志愿服务行为的因素。个体心理因素方面,利他动机和利己动机曾一度成为这一领域的主要研究方向,内尔奇尼(Nencini)就在动机主次论的基础上,研究发现满足感也是影响志愿服务行为的重要因素。[6]社会学方面,个体因素、社会因素被放在谁在影响志愿者行为的讨论中,杨晶指出组织管理对社区志愿者的观念和行为产生影响。[7]除此之外,以计划行为理论(TPB)为基础,不少学者将态度、主观规范、感知行为控制作为影响志愿服务行为的关键变量。[8]

上述文献对大学生志愿服务的内涵、活跃度进行了研究,取得不少理论和实践成果,但同时还有一些问题值得探讨。第一,无论是动机为主还是社会因素为主的志愿服务行为研究,理论假设都是个体在完全自愿的条件下参加志愿服务,实际上我国高校大学生志愿服务多是校团委组织负责,自上而下的方式层层推动,组织干预现象长期客观存在,因此大学生志愿服务行为的研究应考虑组织参与下的非完全自愿行为。第二,现有以定量研究为主的志愿服务行为研究,在构建影响因素模型时,志愿服务行为意愿都是关键的因变量,这一变量主要使用自我报告的方法来测量,这一测量方式与实际的志愿服务行为存在差异,可使用志愿服务真实数据来衡量志愿服务行为,即志愿服务活跃度这一指标。[9]第三,简单的套用国内外相关模型对特定的大学生群体进行研究,容易忽略不同环境、文化背景的影响,其结论带有针对特定群体或个体的局限性。我国的大学生志愿服务具有中国特色,在属性、功能等方面都明显有别于西方。因此,本文在组织干预情境下,通过构建影响因素模型进而明确影响大学生志愿服务活跃度的因素以及各因素影响程度的差异,从而为大学生志愿服务发展提供针对性的对策建议,具一定的理论和实践意义。

二、大学生志愿服务活跃度的影响因素分析

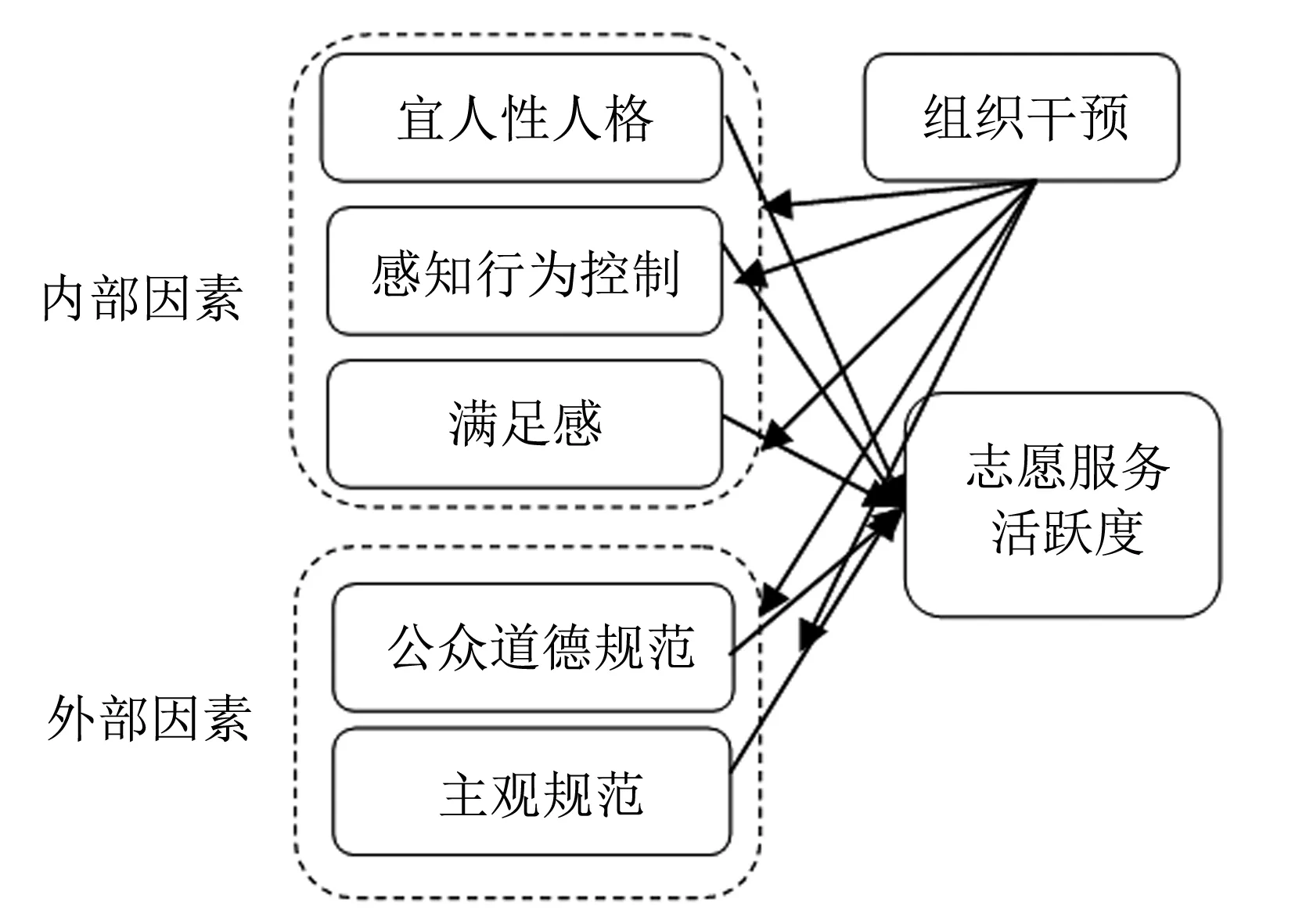

大学生志愿者注册工作一般由各级团组织共同推动,注册率较高,但注册的大学生志愿者实际参与志愿服务的行为并不完全由团组织决定,大学生是否活跃由其自身做决策,受到多种因素影响。经典动机理论认为,内部因素和外部因素共同推动个体从事某种行为,因此本文大学生志愿服务活跃度的影响因素也分为内部和外部因素,主要选择五个关键变量。

(一)内外部因素

大学生志愿者作为行为决策者,其对于自身人格特质、资源、能力的感知以及对志愿服务带来的满足影响着自身志愿服务的活跃度。人格特质是影响志愿行为的重要变量,五大人格中宜人性人格具有信任、利他、直率、依从、谦虚、移情等特质,与大学生志愿服务讲奉献的特点吻合。感知行为控制是指个体对于某个特定行为执行难易程度的感知,大学生志愿者在是否参加志愿服务决策时,会将参加志愿活动所需的资源、能力与自身进行比对,当自身资源条件符合完成志愿活动的要求时,其将做出参加志愿活动的决策,并且随着感知行为控制水平的升高,参加志愿服务也将越来越活跃。大学生通过志愿服务可从改善与他人关系、增加实践经验、提升综合素质、取得社会赞扬、实现自我价值等方面获取满足感,继而影响大学生是否活跃。

任何个人都不可能离开社会独立存在,个人行为都将受到社会压力的影响,社会压力主要来自于道德准则的影响以及主观规范。大学生志愿者有自身信奉的道德标准及认可的社会道德规范,我国的社会主义核心价值观教育贯穿志愿服务始终,与志愿服务精神高度契合。大学生志愿者根据公众道德规范做出判断,如从事志愿服务能回报社会、产生集体荣誉感,则会积极参加志愿服务 。主观规范来源于理性行为理论,是指用户感知到对自己重要的人认为自己应该或者不应该进行某项特定行为。[10]大学生群体日常接触时间长、人口密度大,在社交网络环境下,个人行为对群体中他人行为带来影响。高校教师是大学生在校园中接触到的主要群体,他们通过课堂教育引导、志愿活动组织等给大学生带来外部压力,这一因素本文作为调节效应进行分析。

(二)组织干预的调节效应分析

基于我国高等教育培养人才的总目标,大学生志愿服务是新时代对课堂教学活动的延伸,也是将高校办学与社会需要融合的重要载体。因此,与西方一些国家全体民众自觉参与的社会性志愿服务不同,我国大学生志愿服务在本质上仍属于高校有组织培养人才的工作范畴。[11]校级团组织作为大学生志愿服务的牵头组织部门,负责志愿者注册、队伍建设、活动组织等具体工作,其引领协调作用在全过程中充分体现。

目前对组织干预的研究主要倾向于行政干预,主要指政府使用政权的力量,依靠相关政策的制定、执行来实现对国家、社会管理的目的,这一干预主要应用于经济社会方面。组织干预指的是组织层面对个体及其行为的干预,本文中特指校级团组织对于大学生及其志愿服务行为的干预,一般以非强制性干预为主。各级团组织在志愿服务活动组织过程中,根据志愿服务活动的内容、要求执行不一样的干预强度。

大学生人格特质不因组织干预强度而变化,其对志愿服务活跃度的影响也不受组织干预影响,但随着组织干预强度的增加,大学生感知到自身拥有的资源更多、参加志愿服务可控性更强,激励奖励措施更具体、满足感增强,公众道德规范更明确、大学生相互影响作用增强,大学生志愿服务活跃度随之增强。

三、实证分析

根据前文综述及大学生志愿服务活跃度的影响因素分析,本文构建了组织干预情境下大学生志愿服务活跃度的影响因素模型,如图1所示。

图1 组织干预情境下大学生志愿服务活跃度的影响因素模型

(一)统计分析方法、变量定义及问卷构成

本文将应用SPSS软件对数据进行整理分析,主要采用描述性分析和Logistic回归分析两种方法,从而明确影响大学生志愿服务活跃度的主要因素以及各因素影响程度的差异。本文采用Logistic回归分析的主要原因是各观测对象间相互独立,因变量为二分类的分类变量,且残差和因变量都服从二项分布。

本研究以问卷调查为主要的实证方法,根据文献述评和理论分析确定六个研究变量,为保证测量有效性,大多采用已得到认可的测量工具。本研究模型中宜人性人格是人格特质指标,由被调查对象根据宜人性人格信任、利他、直率、依从、谦虚、移情等特质进行自我综合评定,1表示是,0表示否;感知行为控制、主观规范为国外比较成熟的信息技术采纳指标,因此本研究对成熟量表进行双向翻译,采用自我报告的方法测量;满足感、公众道德规范使用自我报告的方法测量;志愿服务活跃度采用二分类的分类变量,1表示活跃,0表示不活跃。其中使用自我报告方法测量的变量均采用李克特7级量表形式进行测量。

(二)数据收集和描述性统计

为提高数据可靠性和代表性,数据来源于2019年7月至2020年1月间对福建省部分本科高校在册志愿者开展的问卷调查,通过高校协助、网络等方式发放问卷630份,收回579份,对于变量个别问项缺失的进行均值替换,最终形成有效问卷543份,有效回收率86.19%。

从人口学特征看,男女分别占53.96%、46.04%,理科专业、文科专业分别占61.14%、38.86%,本科生、硕士生、博士生分别占73.66%、20.26%、6.08%。福建省三大主导产业为机械装备、电子信息、石油化工,理科专业招生规模大,男生稍多,抽样的数据与目前福建省本科高校学生性别、专业类型、学历层次的结构基本吻合。活跃志愿者与不活跃志愿者分别占52.85%、47.15%,大学生志愿者队伍活跃度相对社会志愿者队伍高一些。

(三)统计学分析

以宜人性人格、感知行为控制、满足感、公众道德规范、主观规范等五个内外因素作为自变量,以志愿服务活跃度为因变量,采用所有变量一次性全部进入方程的进入法进行Logistic回归。按照显著性检验P值小于0.05的原则,从表1中可以看出大学生志愿服务活跃度的影响因素是宜人性人格、满足感、公众道德规范、主观规范四个因素,感知行为控制对大学生志愿服务活跃度的影响不显著。

具体来看,在满足感、公众道德规范、主观规范相同的条件下,具有宜人性人格特质的大学生志愿者活跃的几率是不具有宜人性人格特质的大学生志愿者的2.177倍;在宜人性人格、公众道德规范、主观规范相同的条件下,满足感每增加1个单量,大学生志愿者活跃的几率提高63.1%;在宜人性人格、满足感、主观规范相同的条件下,公众道德规范每增加1个单量,大学生志愿者活跃的几率提高20.5%;在宜人性人格、满足感、公众道德规范相同的条件下,主观规范每增加1个单量,大学生志愿者活跃的几率提高33.8%。

表1 大学生志愿服务活跃度的Logistic回归结果

本模型中所有变量均为显变量,为更好揭示组织干预的调节效应,本文采取逐一审查各个交互项的方式来进行调节效应检验。分别以组织干预、宜人性人格和交互项“组织干预*宜人性人格”为外生变量,以组织干预、满足感和交互项“组织干预*满足感”为外生变量,以组织干预、公众道德规范和交互项“组织干预*公众道德规范”为外生变量,以组织干预、主观规范和交互项“组织干预*主观规范”为外生变量,均以大学生志愿服务活跃度为内生变量,对组织干预的调节作用进行检验,检验结果如表2所示。

表2 组织干预的调节作用检验结果

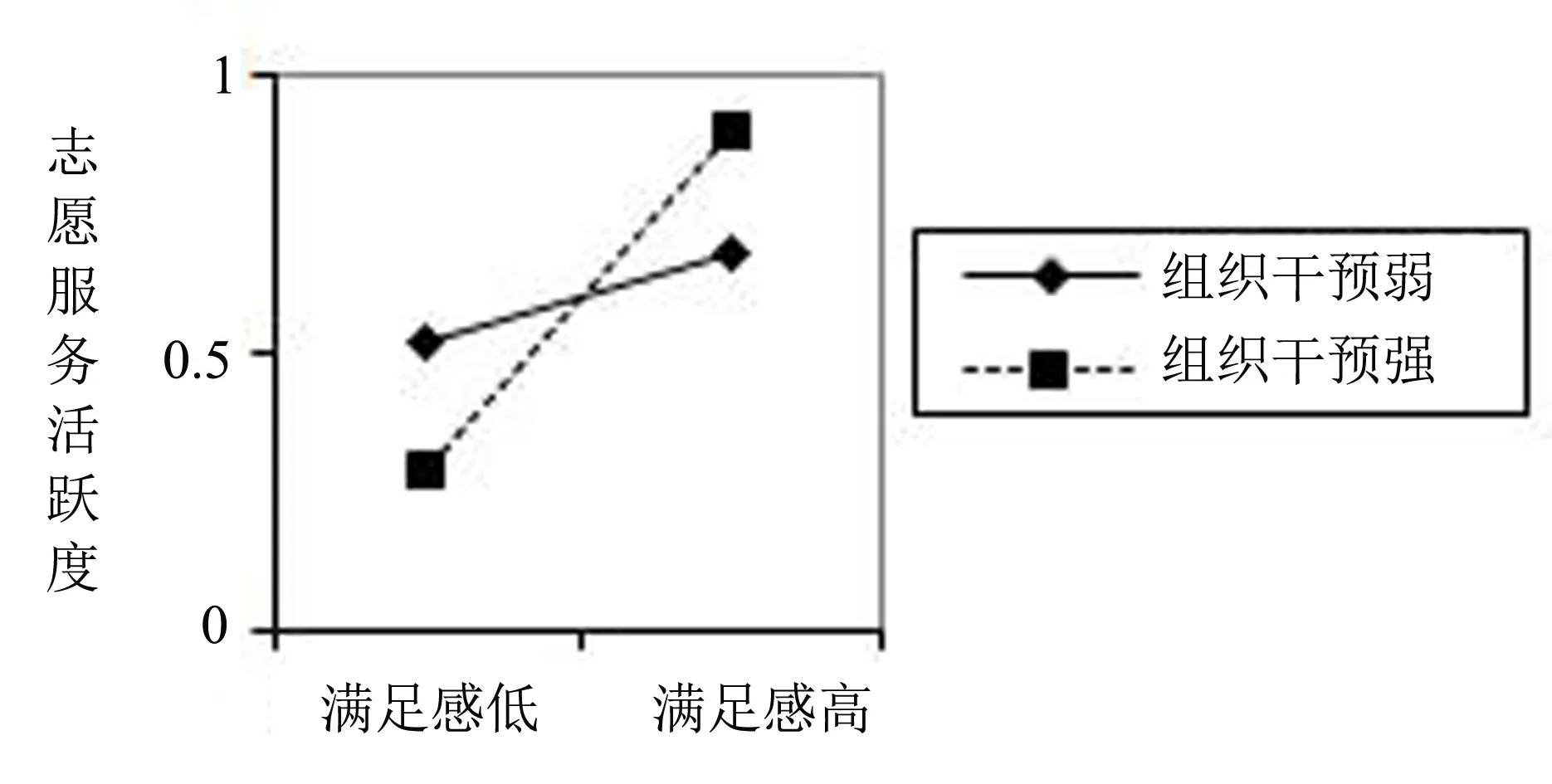

组织干预对满足感影响大学生志愿服务活跃度的路径、主观规范影响大学生志愿服务活跃度的路径有调节作用,对宜人性人格影响大学生志愿服务活跃度的路径、对公众道德规范影响大学生志愿服务活跃度的调节效应不显著。本文根据艾肯(Aiken)等的方法对通过检验的两个交互效应进行解释,从而更直观展现组织干预的调节作用。[12]从图2和图3中可以看出,组织干预强时斜率大于干预弱时,因此满足感、主观规范对大学生志愿服务活跃度的影响均随着干预增强而增强。

图2 组织干预的调节作用(满足感)

四、结论与启示

本文按内外部两类因素构建了组织干预情境下大学生志愿服务活跃度的影响因素模型,通过实证检验得出以下结论。

图3 组织干预的调节作用(主观规范)

第一,内部因素中的宜人性人格、满足感是大学生志愿者产生志愿服务活跃内在动机的主要因素,大学生志愿者具有信任、利他、直率、依从、谦虚、移情等特质越明显,其参与志愿服务越活跃;通过志愿服务在加强人际交往、提升综合素质、实现自我价值方面得到的正面反馈越高,其参与志愿服务越活跃;大学生志愿者专业知识完善、信息渠道广、创新思维好,在新时代下参加志愿服务所需的资源、能力要求与自身所具备的资源、能力差距不大,因此感知行为控制的影响不显著。

第二,外部因素中的公众道德规范、主观规范是大学生志愿者产生志愿服务活跃外在动机的主要因素,大学生志愿者所感知到的公众道德规范越指向志愿服务行为、来自身边人希望自身参与志愿服务的压力越大,其参与志愿服务越活跃。

第三,组织干预是中国特色志愿服务不可缺少的一个重要因素,作为调节变量分析后,发现组织干预强时,满足感、主观规范对志愿服务活跃度的影响增强。

通过对以上结论的分析,本文提出以下三点针对高校的建议:

一是要保持组织干预强度。高校应明确大学者志愿者、服务对象、志愿服务组织相关权利、责任和义务,保障各方权益。高校要联动政府有关部门,从制度层面提供规范和支持,在物质和精神激励方面,应进一步完善激励回馈措施,如学分激励、评优奖励、升学或就业推荐等措施,打造志愿服务第二课堂“金课”,增强志愿者满足感,更好地刺激和促进其参与志愿服务。充分利用“志愿汇”平台数据,将其作为大学生社会实践学分依据,为毕业生积分升学、积分落户提供数据依托。

二是注重宜人性人格特质培养。通过劳动教育、创新创业教育等方式进行实践育人,提升大学生团队合作意识,进而建立对于学校以及团队的认同感,最终产生信任。用中华民族优秀传统文化涵养家国情怀,突出中国特色讲好中国故事,对大学生友善、移情等行为进行正强化,慢慢内化为大学生的信念和价值观,培养利他主义品质。

三是要合理利用社交压力。从中共党员、共青团员中优先发展志愿服务者,发挥其自身先进性,积极参与志愿服务活动,保持活跃度,在实现个人人生价值的同时,由他们吸引带动更多大学生加入志愿服务队伍。拓展多样的志愿服务宣传渠道,充分利用微博、微信等新兴媒体,通过大学生更易接受更新潮的方式,普及志愿服务知识,宣传志愿服务活动、事迹,使志愿服务理念更加深入大学生心中。

注释:

[1] 王永友、张庆滨:《深入开展志愿服务行动推动高校精神文明建设》,《思想政治教育研究》1997年第4期。

[2] 胡 凯、杨 欣:《大学生志愿服务的思想政治教育功能》,《思想政治教育研究》2010年第2期。

[3] 陶 然:《试论大学生志愿服务“双内核”精神》,《学校党建与思想教育》2019年第10期。

[4] 吴君槐、张祖平:《志愿者服务统计制度初探》,《青年学报》2019年第1期。

[5] Wilson J., “Volunteering”,Annualreviewofsociology, vol.26, no.1 (2000), pp.215-240.

[6] Nencini A., Romaioli D., Meneghini A.M., “Volunteer motivation and organizational climate: factors that promote satisfaction and sustained voluntourism in NPOs”.VOLUNTAS:internationaljournalofvoluntaryandnonprofitorganizations, vol.27, no.2 (2016), pp.618-639.

[7] 杨 晶:《美国社区图书馆志愿者管理模式探析》,《图书馆建设》2017年第2期。

[8] 周 媛、梅 强、侯 兵:《基于扎根理论的旅游志愿服务行为影响因素研究》,《旅游学刊》2019年第12期。

[9] 赵梦洁、陆 方、庄 林,等:《南京高校大学生养老志愿服务参与意愿调查》,《南京医科大学学报》(社会科学版)2018年第6期。

[10] Venkatesh V.,Davis F.D., “A theoretical extension of the technology acceptance model:Four longitudinal field studies”,ManagementScience,vol.46, no.2 (2000), pp.186-204.

[11] 马一冰、陈先兵:《中国特色的大学生志愿服务刍论》,《东北师大学报》(哲学社会科学版)2017年第3期。

[12] Aiken L.S.,West S.G.,MultipleRegression:testingandinterpretinginteractions, Thousand Oaks,CA:Sage,1991.