高校学前教育专业学生游戏观的隐喻分析

【摘要】作为幼儿园准教师,学前教育专业学生潜意识中的游戏观影响着他们对幼儿游戏、游戏观察与指导的认识。本研究运用隐喻分析的方法来研究31名学前教育专业学生有关游戏的高频词汇,发现其游戏观主要包括游戏理论、游戏动作和游戏体验、游戏名称和游戏材料、游戏介入和指导四个方面,存在以下特点:深受皮亚杰、福禄贝尔和维果斯基的影响,却对后皮亚杰游戏理论等了解不够深入;关注幼儿的大肌肉动作发展和积极的游戏性体验,却忽视幼儿精细动作的发展;重视幼儿传统的团体游戏和建构游戏;缺乏游戏介入和指导的意识。基于此,本研究针对学前教育专业学生及其职前培养提出相应的建议。

【关键词】学前教育专业;幼儿游戏;游戏观;隐喻分析

【中图分类号】G615 【文献标识码】A 【文章编号】1005-6017(2020)11-0027-05

【作者简介】杨惠娟(1996-),女,四川南充人,重庆师范大学教育科学学院硕士研究生。

一、問题提出

游戏从本质上说是指一类由幼儿自主控制的、能带来愉快情绪体验的、有操作材料的活动[1]。游戏是幼儿最主要的活动,在游戏中幼儿不仅能够体会到游戏性体验,还能促进认知能力和社会性的发展。幼儿期是特殊的游戏时期,在这时期幼儿可以尽情地玩耍而没有学业负担约束,学前教育似乎是游戏唯一合法的“栖息地”[2]。隐喻分析法是一种间接调查研究对象认知和态度的一种方法,最早运用于文学研究,随着该研究方法不断深入发展,越来越多的领域引入了隐喻分析,如哲学、心理学、教育学等领域。人们逐渐认识到隐喻不仅是一种修辞现象,而且还是一种思维方式,是一种间接调查参与者语言态度的方法[3]。“真实世界的隐喻研究”概念的提出首先植根于“隐喻是人类思维和交际的核心”这一中心命题,倡导研究应紧密联系人类社会生活和真实话语语境[4]。隐喻分析能够了解一个人或特定群体对某一事物的思维方式和潜意识中的看法。

《幼儿园教育指导纲要(试行)》中明确提出“幼儿园以游戏为基本活动”,教师也越来越重视游戏在幼儿学习和发展中的作用,但是孩子游戏权被剥夺的现象不止在家庭,也包括幼儿园,只不过在幼儿园里更为隐蔽[5],幼儿园还存在“重上课、轻游戏,重教师编制的教学游戏、轻幼儿自发的自由游戏”[6]等现象。如何改变儿童游戏所面临的困境呢?幼儿园教师树立科学的游戏观显得尤为重要,而作为幼儿园准教师的高校学前教育专业学生,他们具有怎样的游戏观呢?这引起了笔者的兴趣。基于此,本研究运用隐喻分析法来分析高校学前教育专业学生潜意识中的游戏观,了解其游戏观的现状,并为其树立科学的游戏观提供建议。

二、研究设计

(一)研究对象

本研究以C高校中的31名学前教育专业硕士研究生(一年级)为研究对象,其中,30名女生,1名男生;除1名学生外,30名学生本科都是学前教育专业,对儿童游戏已有一定的认识和了解。

(二)研究方法

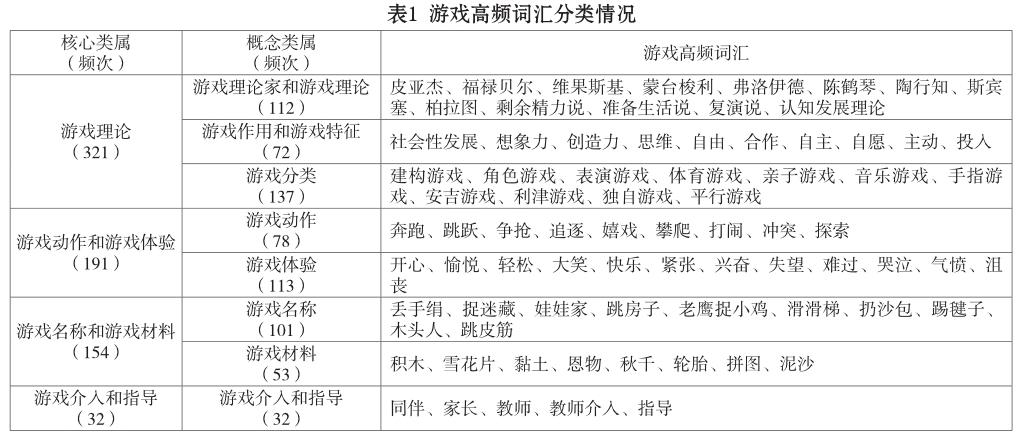

本研究主要运用隐喻分析的方法来分析学前教育专业学生的游戏观,以期了解其潜意识中对游戏的认识。隐喻分析这种研究方法能够有效地揭示被试内在的想法、感受和对概念的看法等传统研究方法难以探究发现的部分[7]。本研究让31名学前教育专业学生在10分钟内写出50个有关儿童游戏的词汇,共搜集到词汇1550个,其中,高频词汇698个(频次≥3),通过自下而上的扎根理论对搜集到的高频词汇进行分析,编码过程如下:首先,发现所有高频词汇能够建立概念属性的联系[8],将同一类属性的词汇合并,如皮亚杰、认知发展理论等合并成游戏理论家和游戏理论;其次,对所有概念属性分析,选择核心类属,使分析不断集中到那些与该核心类属有关的码号上面[9],经过分析和概括,提炼出学前教育专业学生游戏观的4个核心类属,分别是游戏理论、游戏动作和游戏体验、游戏名称和游戏材料、游戏介入和指导(表1)。

三、研究结果与分析

(一)高校学前教育专业学生对儿童游戏的整体认识

研究结果显示,学前教育专业学生列出的有关游戏的高频词汇主要包括游戏理论(46%)、游戏动作和游戏体验(27%)、游戏名称和游戏材料(22%)、游戏介入和指导(5%)四个方面。其中,游戏理论占比最高,游戏动作和游戏体验、游戏名称和游戏材料紧随其后,游戏介入和指导占比最低。由此可见,高校学前教育专业学生有关游戏理论的知识相对较丰富,并且他们关注幼儿在游戏中的行为表现和游戏体验,了解基本的游戏名称和游戏材料,然而,关于游戏介入和指导方面的关注度还不够。

(二)游戏理论高频词汇的分析

研究结果显示,游戏理论的高频词汇包括游戏理论家和游戏理论(112次)、游戏作用和游戏特征(72次)、游戏分类(137次)三个方面。其中,游戏分类的高频词汇最多,游戏理论家和游戏理论次之,游戏作用和游戏特征最少。可见,学前教育专业学生潜意识中对游戏分类最为了解。

从游戏理论家和游戏理论来看,游戏理论家中排在前三的高频词汇分别是皮亚杰(17次)、福禄贝尔(16次)和维果斯基(12次)。可见,学前教育专业学生深受皮亚杰、福禄贝尔以及维果斯基的影响。皮亚杰认为“发展先于游戏”,游戏只是反映幼儿的认知发展却不能促进其认知发展[10];福禄贝尔认为游戏是儿童内心需求的表现,游戏给儿童以欢乐、自由和满足,又能培养儿童的意志和自我牺牲的精神[11];维果斯基认为在游戏中儿童似乎是在试图超越他现有的水平,可以创造新的“最近发展区”[12]。游戏理论中排在前四的高频词汇分别是剩余精力说(13次)、准备生活说(6次)、复演说(5次)和认知发展理论(4次)。其中,剩余精力说、准备生活说和复演说属于古典游戏理论,皮亚杰的认知发展理论则是现代游戏理论。

五、研究建议

(一)对于高校学前教育专业学生的建议

1. 深入学习后皮亚杰游戏理论等,更新专业知识

深入学习后皮亚杰游戏理论等能够让我们了解游戏最新的研究成果,丰富我们对幼儿游戏的认识和了解,为我们介入和干预儿童游戏提供新的理论基础和实践启示。一方面,学生最重要的任务就是学习,要不断丰富和充实自己的知识体系,发展自己的专业知识和专业技能。另一方面,学习后皮亚杰游戏理论等具有重要的实践意义,幼儿园以游戏为主要活动,作为幼儿园准教师,学前教育专业学生要不断地吸收新的游戏理论,丰富和扩展已有的认知结构,树立科学的儿童游戏观,这样在以后的实践中才能读懂幼儿游戏,并且把握介入幼儿游戏的时机和尺度。

2. 关注幼儿精细动作的发展,促进其思维的发展

幼儿处于具体形象思维阶段,需要通过直接感知、亲身体验和实际操作来获得经验。幼儿在实际操作的过程中大脑可以控制手部动作做出反应,反过来手部精细动作的练习可以促进幼儿大脑灵活性的发展,如幼儿在桌面游戏中通过串珠、打结等动作来促进其手眼协调能力和认知能力的发展。手精细动作发育是反映幼儿神经系统发育成熟度、评价幼儿智能发展的重要指标之一,幼儿时期是精细动作发展的关键时期[19]。因此,学前教育专业学生应关注幼儿精细动作的发展,让幼儿在精细动作的发展关键期中促进其思维能力的发展。

3. 重视各种类型游戏对幼儿发展的需要

学前教育专业学生重视建构游戏和传统的竞争性较弱的团队游戏,却较为忽视其他类型的游戏。其实每一种类型的游戏对于幼儿来说都具有独一无二的作用,如自发性游戏是幼儿根据自己的兴趣和需要发起的活动,在游戏的过程中幼儿自己决定游戏的内容、材料和伙伴等。幼儿在自发性游戏中积极探索,不断地体验自由与规则、成功与失败,不断从他人身上印证自我的存在,在满足自身的需求上,促进情感的发展[20]。每一种游戏都有其存在的价值和意义,学前教育专业学生要充分认识到各种类型游戏对幼儿身体、认知、社会性和情绪发展的重要性。

4. 树立科学的游戏指导观,寻找教育性与游戏性体验之间的适度张力

游戏性体验是游戏的灵魂。对于幼儿来说,游戏就是他们沉浸于玩之中的心情狀态而已,不深入到这一点,就不过只触及游戏的外壳、游戏的骨架、游戏的概念而已[21]。但是当游戏进入幼儿园时无可避免就含有教育性,因为教师对幼儿游戏的介入干预而使游戏成为“有意义的”活动,从而能够丰富和促进幼儿的学习和发展[22]。那么如何在教育性和游戏性体验中保持适度的张力,这需要学前教育专业学生正确认识儿童的游戏性体验。幼儿游戏性体验的产生,取决于作为游戏主体的幼儿的主体性是否在游戏活动中得到实现,取决于教师能否正确处理游戏中的主客体关系,发挥幼儿作为游戏活动主体的主动性、积极性和创造性[23]。因此,学前教育专业学生要正确认识幼儿游戏的教育性和游戏性体验,以期在两者之间寻找到一个平衡点。

(二)对于高校学前教育专业学生职前培养的建议

高校教师是指导学前教育专业学生系统学习游戏理论与实践的引路人,为了帮助学生树立科学的游戏观,高校教师应该合理安排游戏课程和教学,从理论与实践两个层面,丰富学生的游戏理论知识体系,以帮助其更好地介入和指导幼儿游戏。

1. 系统介绍游戏理论,丰富学生游戏理论知识体系

学前教育专业学生所认可的游戏理论决定着其大部分的游戏实践行为,故而,高校教师要合理地设计游戏课程和教学,重视游戏理论和实践的教学。针对学生对后皮亚杰游戏理论等了解较少,高校教师应该引导学前教育专业学生系统地学习游戏理论家及其理论,不仅要重视经典游戏理论的教学,而且也要引导学生涉猎最新的游戏理论,使学生了解幼儿游戏研究的最新方向和重点,帮助其建构一个较为完整的游戏理论知识体系,为学前教育专业学生以后研究和指导幼儿游戏提供理论基础。

2. 重视游戏实践化教学,引导学生掌握游戏介入和指导方式

研究结果显示,学前教育专业学生较为缺少游戏介入和指导的意识,高校教师在进行游戏课程教学时应该向学生强调教师介入和指导幼儿游戏的重要性和必要性,在此基础上组织学生观看幼儿教师指导幼儿游戏的视频,引导学生讨论视频中教师介入和指导的时机和方式是否科学合理,将学生所学的游戏理论知识与实践相结合。除此之外,高校教师还可以通过学生小组合作开展游戏活动或者组织学生去幼儿园观摩游戏活动的方式来开展游戏实践化教学,引导学前教育专业学生将科学的游戏观转化为游戏实践行为。

【参考文献】

[1] 毛曙阳.关于幼儿游戏的本质及其对幼儿的发展价值的思考[J].学前教育研究,1999(03):3-5.

[2][6][10][12][14][15][23] 刘焱.儿童游戏通论[M].福州:福建人民出版社,2015:8,366,138,132,116,139,424.

[3][7] 赵孟笛.上海市4-6岁儿童英语学习态度隐喻研究[D].上海:华东师范大学,2016.

[4] 陈朗.国外隐喻与话语分析研究新发展博观[J].外语教学,2014(35):19-24.

[5] 刘智成.儿童游戏权研究[D].南京:南京师范大学,2013.

[8][9] 陈向明.质的研究方法与社会科学研究[M].北京:教育科学出版社,2000:327-335.

[11] 吴式颖,李明德主编.外国教育史教程[M].北京:人民教育出版社,2015:231.

[13] 曹筠.游戏培养和发现孩子创造力的通道[J].学前教育研究,2001(06):38-39.

[16] 李春良.基于儿童视角的游戏观研究——以武汉市A园5-6岁大班幼儿为例[D].武汉:华中师范大学,2016.

[17] 刘焱.儿童游戏的当代理论与研究[M].成都:四川教育出版社,1998:39.

[18] 何桐.农村幼儿教师角色游戏指导存在的问题及对策研究[D].南充:西华师范大学,2019.

[19] 侯如兰,夏莉莉,王维清,等.西安市幼儿手精细动作发育状况[J].中国学校卫生,2004(06):682-683.

[20] 王春燕.3-4岁农村散居幼儿自发性游戏研究[D].成都:四川师范大学,2014.

[21] [日]仓桥物三.保育的灵魂[M].李季湄,译.上海:华东师范大学,2014:4.

[22] 陈建林.教师介入幼儿游戏方式的研究[D].重庆:西南大学,2008

通讯作者:杨惠娟,1468330042@qq.com

(责任编辑 王平平)