香港《译丛》的中国文学对外翻译传播模式研究

——以孔慧怡主编时期(1987—2007)为中心

葛文峰

(淮北师范大学 外国语学院,安徽 淮北 235000)

1973年至今,香港《译丛》(Renditions)通过出版同名半年刊,发行“《译丛》丛书”(RenditionsBooks)、“《译丛》文库”(RenditionsPaperbacks)等系列译著,积极向世界各地翻译传播中国文学,取得了举世瞩目的成就。“《译丛》在香港翻译史的(至高)地位,毋庸置疑”[1],1987年至2007年,孔慧怡主编《译丛》长达二十年之久,承前启后,功不可没,“数年内她就展露锋芒,凭着苦干与才华,令《译丛》的名声百尺竿头,更进一步”[2]。期间,《译丛》迅速发展壮大,探索、创建出了一条有效的对外翻译传播模式。笔者认为,这种模式主要体现在编辑主体、翻译选材、出版路径、受众群体等四个方面。

一、 编译主体:专业背景与国际视野

编译主体指传播过程中肩负着信息收集、加工和传送责任的个人和组织。《译丛》的编译主体包括主编、编辑委员会、顾问等编辑部成员,也包括译稿的供稿人,即译者。孔慧怡认识到,《译丛》的运行不仅需要一群具有忘我精神的工作人员,也需要译者及其他人士的支持。[3]关注到编者(“工作人员”)与译者群体对于出版物的重要作用,这证明了主编对编译主体的重视。他们具有中外文化的教育背景,多为中西文学研究与翻译的专家学者。无论来自中国,还是域外各地,他们均为精通汉英语言文学的饱学之士,在汉英翻译方面,译技精湛娴熟。编译群体留学、工作于中国或海外,双重文化的浸淫使得他们成为中国文学“走向世界”的理想“引路人”,《译丛》的国际视野与跨文化会通定位也得益于此。

期刊运营与丛书编撰的灵魂由主编所维系,主编的专业素养、编辑能力与出版思想在很大程度上决定了出版物的发展方向。“一流的刊物之所以一流,与其拥有一流的主编密不可分。”[4]孔慧怡早年负笈英伦,于伦敦大学获得博士学位,在汉英翻译实践与研究领域均有所长,是一位享誉国际翻译(学)界的翻译(理论)家,出版译著近百种、学术著作数十种。同时,她又擅长文学创作,有多种文学作品面世。作为《译丛》主编,孔慧怡在出版策划、选材汇编与传播筹划的过程中发挥着主导作用,她是翻译传播各个环节的负责人。她的专业文化基础与学术涵养对于出版物的运营具有根本性的指导意义。

同理,杰出的出版物也离不开出色的编辑团队,一流编辑人才过硬的学术基础与优秀的编辑能力是不可或缺的专业素质。孔慧怡坦言:“我主编《译丛》二十年,不免问到底做个好编辑要有什么条件。其中很明显的,像中文的文学知识和品位,英语的写作能力,还有对文坛新发展的触觉。”[5]52基于此,孔氏在任期内组建了一流的编者队伍,从编辑委员会与顾问委员会的人员构成可以得到体现。孔慧怡主编的41期《译丛》杂志中,编辑委员会成员共有15人,顾问委员会成员共有14人(编者队伍成员及任期次数如表1所示)。

表1 1987—2007年《译丛》编委会信息

15位编辑委员会成员中,任期满41期的有12人,占总人数的80%。其中,中国成员9人,英国成员3人,澳大利亚成员2人,美国成员1人。14位顾问委员会成员中,任期满41期的有12人,占总人数的86%。其中,中国成员6人,美国成员4人,澳大利亚成员2人,英国与瑞典成员各1人。整体而言,编者群体中的中外人士各占一半,而且海外人士来自欧洲、北美洲、大洋洲的主要英语国家,地域来源具有代表性。20年间,编者队伍结构比较稳定,这在一定程度上规避了诸多同类出版物因编者人员更替频繁而导致风格变幻的弊端,从而保证了《译丛》格调能够做到始终如一。

一方面,编者群体的主要文化身份是中国文学研究的学者和汉学家。中国学者黄国彬、郑树森等人是港台颇具影响力的中外比较文学学者,刘殿爵、余光中等人则是国际闻名的学者型翻译家。外国编者均为当代国际汉学界的领军人物:夏志清(C.T.Hsia)是国际中国现代文学研究的泰斗,华兹生(Burton Watson)以英译《史记》和中国古典诗词而两次荣获美国笔会翻译奖,葛浩文(Howard Goldblatt)以翻译莫言小说助力其获得“诺贝尔文学奖”而闻名。柳存仁(Liu Ts’un-yan)以其中国古典文学研究而入选澳大利亚人文科学院院士。诸如马蒙、赖恬昌、李达三等编者的学术兴趣延展至中国历史、绘画、哲学等领域。他们多学科、跨专业的中国文学背景,奠定了《译丛》综合性文学翻译出版物的发展基础。另一方面,部分编者此前曾经活跃于出版界,办刊编著,具有丰富的编辑出版经验。如余光中曾主编《现代文学》《中外文学》等台湾名刊,袁伦仁长期供职于美国新闻报刊界。他们为《译丛》翻译传播提供了专业性的指导。

孔慧怡认识到“没有良好的国际学界网络,就会缺稿”[5]52,她主动与国际汉学界建立良好的关系,获得汉学家的稿源支持。首先,编者队伍为《译丛》提供了大量译稿,特别是其中的汉学家经常成为编辑部的约稿对象。“得到欧洲和北美洲蓬勃发展的汉学界学者的丰厚稿源”[3]是孔慧怡筹划译稿时坚持的基本原则。在孔氏主编任期内,葛浩文、华兹生、马悦然等汉学家与《译丛》建立了良好的合作关系,并作为访问学者前往编辑部进行讲学、翻译,以此带动广大汉学家主动为《译丛》供稿。与此同时,孔慧怡开拓译稿来源,鼓励、欢迎世界各地的青年译者积极投稿,培养优秀翻译人才。与汉学家身份的翻译家相比,青年译者的文化背景具有多元化的特征。他们中有高校硕士生、博士生与青年教师,有诗人、小说家、剧作家,也有编辑、出版人、政府职员,还有律师、音乐人、传教士等。这些青年译者来自亚洲、欧洲、北美洲、南美洲、大洋洲和非洲的40多个国家和地区,都具备较高的中英双语水平与文学翻译能力。孔慧怡在《译丛》第43期《编者的话》中说道:“本期的译者多为年轻‘新手’,首次与本刊合作。对于他们译稿的质量以及结识他们,我极为欣喜。”[6]其次,孔慧怡倡导《译丛》译者开展合译模式。她认为,合译模式是一种久经历史考验的有效翻译传统,就中国文学“走出去”而言,中国译者与久居世界各地、熟稔异域文化语境的译者进行合作翻译,是一种便捷高效的选择。[7]合译模式可以使译者的母语优势得到发挥,不同译者又可以加强交流,弥补因为各自文化知识储备不足而造成误译的缺陷。孔慧怡躬亲示范,广泛与英国汉学家卜立德(David Pollard)等八位翻译家为《译丛》合译文稿。在她的带动下,1990年代初期的《译丛》译者群体已经形成了中外合译的风尚,超过35%的稿源为合译之作。

二、 翻译选材:文学品位与主题集中

台湾学者徐菊清赞许道:“《译丛》特别是在选材上,有承先启后的学术声誉”[1],她所言选材 “承前启后”的特质正是孔慧怡所创立的选材标准和规范。初任主编之际,孔慧怡明确提出了《译丛》的选材基本原则:

不管是传统的、现代的,(也不管是中国)大陆的、台湾的、香港的,只要是我们认为有代表性,是好作品,我们就会用计划编辑的方式,出版不同的专辑进行译介。[8]144

2003年,孔慧怡再次阐明选材观点:“《译丛》着眼于文学作品本身,选材或怡人心性,或发人深省,不受学术界此起彼落的时兴潮流所左右。”[3]由此可见,文学性,或曰文学价值是选材的第一要义,并以专辑、专号或选集等集约主题的方式选材,这是孔氏为《译丛》选材制定的基本方针。

孔慧怡眼中所选“有代表性的好作品”的标准是《译丛》作为纯粹文学翻译出版物的基本保障。孔氏协同编者专家不拘泥于文学体裁的形式,以世界文学价值内涵为取舍尺度,衡量各种题材的中国文学作品。针对《译丛》(1973—1986)创刊早期选材偏重中国古代文学的情况,孔慧怡大力拓展选材范围。从最早的诗集《诗经》,到当代的朦胧诗派;从魏晋笔记小说到现代科幻小说与当代台湾的乡土小说;从先秦诸子散文到香港都市散文;从元代杂剧、散曲到夏衍、老舍等戏剧名家的代表作。编者以文学史为经,以体裁为纬,将不同历史时期不同文学形态的代表性佳作择取出来。如前所述,1987—2007年间,《译丛》编者群体的中西文学学术背景使得选材中洞悉作家作品的“世界性”文学价值成为可能。尤其是外国专家学者从受众国家和地区的文学传统考察中国文学,以“世界文学”的标准评估、遴选容易被英语文化圈中读者所接纳的中国文学作品。譬如,早在1991年,《译丛》编者便发掘了当时在中国小说界较为沉寂的莫言作品的巨大价值,并及时列入翻译选材,“《译丛》文库”推出他的英译小说集《〈爆炸〉及其他》。编者向海外读者推介该集时,总结道:“莫言抓住了虚幻现实主义的崭新机遇并加以借鉴,将历史、民间故事与传说、民谣乃至幽默融合贯通。”[9]2012年,瑞典皇家科学院在“诺贝尔文学奖”授奖词中总结道:“他(莫言)用虚幻现实主义将民间故事、历史和现代融为一体。”[10]由此可见,被西方文学界认可并走进世界文学的莫言小说,得到了《译丛》编者与“诺贝尔文学奖”评委如出一辙的价值评判,足见当时《译丛》主办方对当代文学敏锐的前瞻性发掘和高超的鉴别能力。不仅如此,孔慧怡亲力亲为,与中国“两岸三地”的当代作家均保持密切联系,随时了解当代文坛动态,及时把握作家最新创作。她曾经多次前往台湾,与作家、编辑会面,寻找代表当时台湾文学的优秀作品:“只要能代表台湾(文学界)过去三、五年的时代风貌,任何题材我们都会考虑。”[8]144

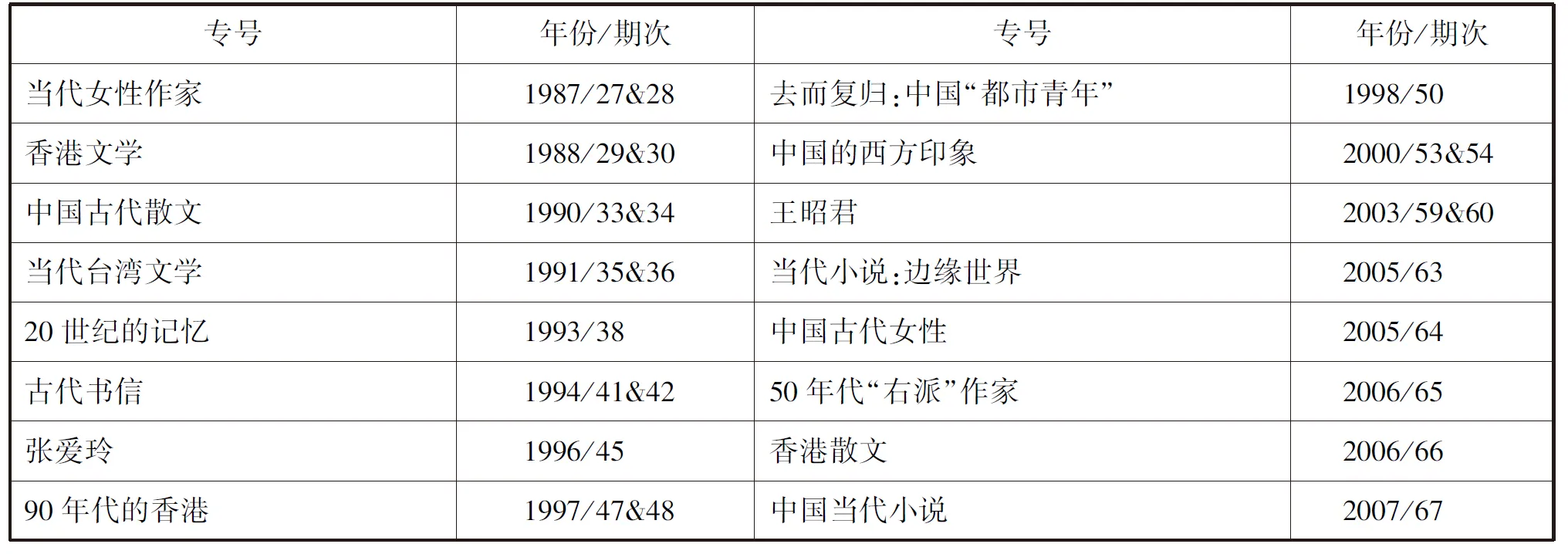

面对纷繁复杂的选材,如何汇集、整理与分类,体现了编者的学识储备与编辑取向。孔慧怡坦言:“没有捏沙成团的能力,就很难把主题分散的来稿组成专题。”[5]52她借鉴欧美文学期刊与丛书以主题内容分类的经验,倾力推出主题集中的杂志专号、专辑与集约主题的系列丛书。她认为,通过文学选集的选材方式,可以为读者展示一个“文本家族”,彰显文本之间的相互联系、影响与传承。[11]这种方式不仅明晰地向读者勾勒出鲜明的文学传统,也是编者自身文学观念的映射。她主编的《译丛》与其说是“杂志”,不如以“文学选集”称之更为确切(详细可见表2)。

表2 孔慧怡主编时期(1987—2007)的《译丛》专号

除了专号之外,还有第32期(1989)“冰心”、第37期(1992)“后朦胧诗”、第56期(2001)“香港新诗”与第61期(2004)“台湾新诗”等四个专栏。20年间,仅有1995、1999、2002三个年度没有出现专号和专栏,其余年度均为主题集约式的组稿。在41期杂志中,共有28个期次出现专号、专栏,约占70%,并呈现出两大特征。一是女性文学的彰显。作为《译丛》首位也是迄今唯一的女性主编,她的女性身份极大加强了以性别角度选材的女性文学意识。她从中国大陆、香港、台湾三地的女性作家作品的对比遴选入手,力图从她们小说作品中展示不同的现实女性命运与社会境遇。二是香港、台湾文学入选较多。此时的《译丛》中国编者全部为港台学者,便于为蓬勃发展的自身地缘文学发声于世界。外国的汉学家编者中以港台文学研究为志业者不乏其人,如《译丛》“当代台湾文学”专号客座主编为葛浩文,因而港台文学自然成为选材的首选。“《译丛》文库”是孔慧怡在任时重点打造的两种“《译丛》文丛”之一,延续着她在《译丛》杂志专号、专栏的编选理念,同样以不同子主题系列呈现,包括“香港文学”5种(刘以鬯、西西等)、“女性作家”3种(港台女性作家选集)、“当代小说”10种(矛盾、王安忆、刘心武、莫言、刘索拉等)、“现代诗歌”4种(卞之琳、顾城、舒婷、杨炼)与“古典文学”4种(唐诗宋词选集以及杜甫诗选、李渔《无声戏》)等五个主题的译著。

三、 出版路径:设计策划与促销宣传

孔慧怡接管《译丛》之后,除了杂志继续由香港中文大学翻译研究中心出版发行之外,在她的努力下,“《译丛》文库”由香港中文大学出版社出版。在加入美国大学出版社协会并获得支持下,香港中文大学出版社与美国的华盛顿大学出版社、哥伦比亚大学出版社等著名高校出版机构开展合作,联合出版发行“《译丛》文库”,拓宽了出版路径。随着互联网技术的发展,孔慧怡及时开拓网络传播与发行渠道。1996年,《译丛》主页网站开通,海外读者通过网络可以便利地了解相关出版信息以及出版物目录。特别是网站将已经绝版的18种早期《译丛》杂志的电子版免费公开,方便读者获取和阅读。2007年,网站增加“译者/作者”索引,便于读者查询更为详细的资讯。网络销售也在互联网技术的促进作用下得以展开,有效补充了传统的出版发行路径。《译丛》与香港中文大学主页网站同时在线出售杂志和“《译丛》文库”。读者可以通过网络下达订单,并选择海运、空运等快递方式,快速地阅读到出版物。

孔慧怡明确告知读者:“欢迎学校团体订购,对于课堂教学使用《译丛》杂志的订户,予以‘特惠价’待遇。”[12]订户可以灵活选择订阅期次,单期起订,订购期次越多,折扣越大。一次性订阅《译丛》杂志三年(6期),可以享受高达44%的折扣优惠。孔慧怡凭借与多种英文报刊的良好合作关系,适时在这些平台上进行广告宣传,以便吸引更多读者。21世纪之交的“Newsletter”(《通讯》)密集刊登过《译丛》出版物的广告,先后对张爱玲作品进行推广。例如小说译集《〈留情〉及其他》(“《译丛》文库”之一)的广告词中肯定了张爱玲在中国现代文学史中独特的地位,并指出她在上海“孤岛”时期的创作激励了数代读者,她去世之后,其作品再次在中国成为畅销书。广告援引《译丛》顾问夏志清对张爱玲的至高评价(1961)作为推介语:“张爱玲是当前最知名中文短篇小说家,其文学成就比肩,甚至超越同时代的英文顶级女性文学家”[13],并特别提醒读者,在香港中文大学书店订购此书可以获得20%的折扣优惠。

孔慧怡表示“主编还要懂得封面和版面设计”[5]53,出版物的装帧设计是提高出版传播综合影响力的主要策略之一。她与其他编者在《译丛》杂志与图书的装帧设计方面用功颇深,以图文并茂的方式激发海外读者的阅读口味,帮助受众直观地认知中国文学的旨归。孔慧怡借助独具匠心的装帧设计,令《译丛》对读者的感召力大幅提高,在强化阅读兴趣、协助理解接受方面发挥了巨大作用。比如,“《译丛》文库”中的三位朦胧诗人诗选的封面设计(见图1)就很成功。

封面给读者留下至关重要的“第一印象”,兼具保护书刊、反映内容审美与传递主题内容的功能。上述三种图书封面主体分别选取三位诗人的生活肖像,将诗人直观地呈现在读者眼前。三种图书沿用“《译丛》文库”的图标与基本框架结构,色调素雅大方。例如墨绿与淡藕荷基色代表杨炼诗歌的灵动与神秘,切合诗集题名“幸福鬼魂手记”(NotesofaBlissfulGhost)。孔慧怡综合主持的《译丛》装帧得到业界认可。1989年,在由香港出版学会与香港印艺学会联合主办的“香港印制大奖赛”中,“《译丛》文库”之一《点石斋画报选》因制作精美、图文并茂而荣获“书刊印制优异奖”,这代表了“《译丛》编辑委员会及中大出版社制作部之心血与成果”[14]。

此外,举办、参加书展是发布最新书刊、版权交易与向受众书刊市场进行推介的高端举措,是商业化的出版发行交流平台。书展对于扩大出版物的知名度、加速进入读者阅读视野具有重大推动作用。孔慧怡多次携带《译丛》参加各类书展:“《译丛》十五周年书展”(1989)荣邀港督夫人主礼;1990—2000年,《译丛》先后参加亚洲研究协会书展、新加坡国际书展以及中国台湾国际书展;此后的周年庆祝与书展结合,《译丛》廿一(1995)、廿五(1997)、三十周年(2003)书展均如期举行。在各类书展中,《译丛》杂志与图书均以特惠价销售,并获得主编与译者签名。加上部分珍贵的译者手稿原始文献一并展出,引起了与会书刊代理商与读者的浓厚兴趣。

四、 受众群体:读者定位与文学翻译

当代国际著名汉学家顾彬(Wolfgang Kubin)指出,中国文学“‘走出去’工作应该尽量考虑‘国外读者是谁’的问题”[15]。主编只有明确界定受众/读者群体,对跨文化翻译出版与传播模式中“面向谁”进行清晰的界定,做到有的放矢,中国文学“走出去”的桥梁才能够成功搭建。

孔慧怡准确认识到《译丛》受众群体的构成,多次做出深刻的阐释。“《译丛》和香港其他文艺刊物在本质上有很大区别。首先是它的读者群不在华人社会,而在英语世界。”[3]1她将读者对象的差异视为《译丛》区别于其他当地同类出版物的本质区别,这足以证明她对受众群体的高度重视。她还补充道:

《译丛》的宗旨主要是向分布世界各地的读者——包括大学的图书馆、各国领事馆的文化参赞,以及对中国文学有兴趣的外国人、作家,甚至瑞典皇家学院……等等——以英文译介中国文学。[8]144

在此,孔慧怡重申“以英文译介中国文学”,是《译丛》的宗旨,并将读者群体由“英语世界”延伸至“世界各地”。她深知,海外汉学家是读者群体中的专业人士,他们与《译丛》彼此之间的紧密关系自不待言。但是,汉学界的专业读者却不是《译丛》的唯一读者类型。编者需要争取人群更庞大、阅读需求更迫切的普通读者参与进来。她所言的普通读者包括世界各地高校的师生员工、文化参赞以及分属各个社会领域的“外国人”。在专业学术背景的“《译丛》丛书”(1976—1986)出版十余种中国典籍译著的情况下,基于对专业读者与普通读者的清醒认识,“《译丛》丛书”继续出版发行的同时,孔慧怡果断另辟新路,规划另外一套弱化专业知识、强化“亲民”色彩、以域外普通读者为接受对象的中国文学翻译丛书,即以中国现当代文学为核心内容的“《译丛》文库”。如此一来,《译丛》兼顾了读者群体的学术性和普及性诉求。

为了让外国读者领略中国文学的内涵价值,孔慧怡提出以读者理解与接受为中心的翻译规则:

(编辑如果)没有化腐朽为神奇的信心,就无法把很多平庸或者有错漏的翻译提升到能出版的水平。……编辑要做的,不仅是把关,还要诱导译者如何“更上一层楼”[5]52-53。……《译丛》的编辑作风是编者和译者进行对话,逐句推敲译稿。[5]204……编辑精心地对译稿进行修订、润色、校正,并非使译稿统一于某种“品质”,而是为了把原作的精神风貌准确地传递给读者。这是《译丛》的目标。[16]

出于对读者负责的考虑,孔慧怡的译文编辑方针旨在提高译文质量,又要兼顾译文的准确性、可读性,并将中国文学的深层价值传达出来。作为文学家、翻译家的孔慧怡亲自参与编校、改译《译丛》的译文。

1982年,张爱玲将翻译的《海上花列传》第一、二回译文发表于《译丛》第17、18期合刊。孔慧怡发现张爱玲译文不仅存在误译漏译,专有名词的翻译有待商榷,其译文句法也过于生硬,对于英语读者而言,可读性大大降低。2002年,《海上花列传》第一、二回译文经过孔慧怡大幅度的修改,发表于《译丛》第58期。孔慧怡坚持译文编辑“对于译者的翻译方法,可以保留意见,但必须指出译者的误译之处”[17]。在她的校改中,没有疏漏任何细微的谬误。

原文:朴斋不语。秀宝催道:“你说说嗄。”[18]7

张译:He still did not speak.“Go on say something,” she urged.[19]102

孔译:He still did not speak.“Go on,say something,” she urged.[20]106

结合原文语境,秀宝的话“你说说嗄”提示朴斋接续前文中的话语。所以,张爱玲的译文插入“Go on”(继续)。但是,词组“Go on”与动词搭配,正确的用法是“Go on doing something”,而非“Go on do something”。张译存在基础性的文法错误,此处的正确译法应该是“Go on saying something”。但是孔慧怡独具匠心,她用纯属的英语文法知识,只添加一个逗号,将原句分为两个分句,便纠正了这个错误。而且,两个简短的命令式祈使句“Go on”“say something”连用,更能表达秀宝迫切的语气。

孔慧怡曾经指出,有的译文即使没有文法错误,却缺乏口语的生活气息:“多是书本学来的教科书文法,而不是生动活泼的生活文法。”[8]146孔慧怡将张译《海上花列传》中大量对话修改得更加富有生活气息。

原文:秀宝笑问:“阿曾用饭嗄?”小村道:“吃过仔歇哉。”秀宝道:“啥能早嗄?”[18]13

张译:“Had lunch?” Jewel asked smiling.“Some time ago,” said Hamlet.“Why so early?” she said.[19]109

孔译:“Have you had lunch?” Jewel asked smiling.“Yes,a while ago,” said Rustic.“So early?” she said.[20]115

秀宝询问小村用饭与否,是典型的中国式问候语。张爱玲“字对字”的翻译,过于遵从中文句法,虽然均无英文文法错误,却拘谨有余、灵活不足。“阿曾用饭嗄”与“吃过仔歇哉”一问一答,孔慧怡改译为完整的一般疑问句,并添加肯定答语“Yes”。“仔歇哉”是吴语方言,表示“刚刚/不久前”,张译“Some time ago”属于正式语体,而孔译“a while ago”则是日常口语化的表达。秀宝问“啥能早嗄”,惊讶于小村吃饭“这么早”,“啥”是语气词,张爱玲却译为“Why”,反而不如孔译简洁的“So early”更符合英语读者的话语规范。

孔慧怡的改译不仅忠实于原文,又符合现代英文书写习惯,在呼应读者阅读的同时,更能传递原著的文学特色与价值。张爱玲初译、孔慧怡校改完善的《海上花列传》译文得到读者的高度赞扬:“两位高手合作的成果(《海上花列传》译文),对英语世界所有严肃小说的读者来说,是极具魅力的。”[21]

五、 结语

香港《译丛》屹立于各种翻译出版物四十余年,并成为中国文学对外传播的主力军,这主要归功于孔慧怡执掌《译丛》二十年间所构建的对外翻译传播模式。她组建的国际化编译团队以知名专家学者为主力,又具有多元化的文化背景;她提出了以文学价值为第一要义的选材标准,并以集约化的杂志专号、专栏与子系列主题丛书的方式呈现;她综合运用装帧设计、网络销售、广告促销、书展与获奖等举措,拓宽《译丛》的传播路径;她将受众群体分为专业读者与普通读者两大类,以读者接受为目的,翻译过程围绕准确性、可读性与文学性展开。孔慧怡成功构建的《译丛》对外翻译传播模式,对于中国文化“走向世界”宏伟战略具有重要启示意义与借鉴价值。