甘肃藜麦产业发展现状及对策建议

赵 婧,刘祎鸿,李博文

1.甘肃省农业信息中心,甘肃 兰州 730030

2.甘肃省农业技术推广总站,甘肃 兰州 730030

一、发展现状

(一)种植区域规模

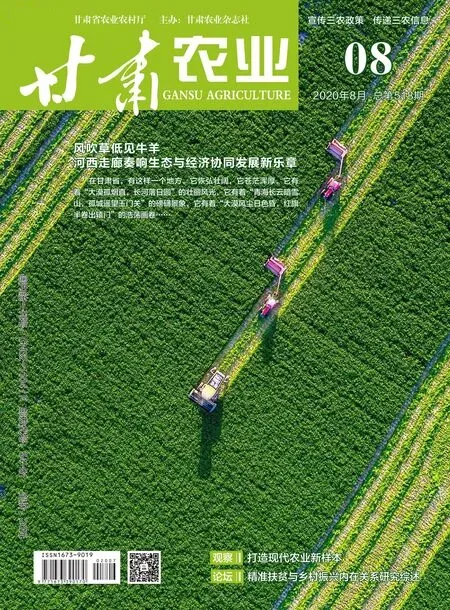

藜麦作为特色小杂粮,甘肃从2013年开始小规模种植,由于其蛋白质含量高,营养均衡,含有人体必需的9种氨基酸,营养价值高,有相当数量的消费需求和群体,加之甘肃生产的藜麦品质好,种植县区和规模逐年增多。目前,藜麦在甘肃14个市(州)的40多个区(县)均有不同规模种植,初步形成了三大优势产区:即陇中、陇东干旱和半干旱区,河西走廊沿祁连山绿洲灌溉区,天祝、临夏和甘南等高寒阴湿区三大优势种植区。据统计,2019年甘肃藜麦种植面积9万余亩,占全国藜麦种植面积的40%,总产13 582t,平均亩产150kg,其中天祝县种植6.4万亩,东乡县4 500亩、山丹县5 000亩。2020年甘肃藜麦播种面积预计在15万亩左右,预计总产2.25万t,种植面积较大的县区约22个,其中天祝县11.6万亩、东乡县1.3万亩、通渭5 514亩、临潭县和平川区各3 000亩。3 000亩以上的县(区)7个,5 000亩以上的县(区)3个,10万亩以上的1个,共建成集中连片千亩标准化示范片15个,面积2.62万亩。

(二)品种选育及推广

目前,甘肃在藜麦品种选育和引进推广方面,初步形成了“科研院所以品种选育为主、农业技术推广体系和相关涉农企业以品种引进和推广为主”的品种选育和引进推广格局。其中品种选育工作主要以甘肃省农业科学院畜草与绿色农业研究所为主进行,品种引进和推广主要以省市县各级农业技术推广单位和相关涉农企业为主进行。目前甘肃省自主选育的品种主要有陇藜1号、陇藜2号、陇藜3号、陇藜4号、陇藜5号系列品种,大规模生产种植的品种主要以自主选育的陇藜1号和陇藜4号为主,同时,小面积搭配种植了蒙藜系列、格尔木1号、山西1号、山西2号等内蒙、山西和青海的品种。

(三)龙头企业及产品开发

甘肃从事藜麦产业开发的企业有近10家,其中规模较大的主要有甘肃纯洁高原农业科技有限公司、甘肃格瑞丰农牧科技有限公司、永昌养生三宝有限责任公司、兰州明志农业科技有限公司、甘肃鑫茂农业科技有限公司、甘肃大地农业科技有限公司等,规模较大的专业合作社20个左右。生产的藜麦90%以上经初加工后以原粮形式销售,精深加工的品种较为丰富,主要产品有藜麦饼干、藜麦白酒、藜麦啤酒、藜麦醋、藜麦饮料、藜麦茶、藜麦营养粥等速食品、化妆品和医药保健品等,但加工的规模较小、数量较少。产品获得欧美国际有机认证2个,建立国家级星创天地1个,在永昌县建有国内最先进的藜麦米加工生产线1条,年加工能力1万吨左右,初步形成了线上、线下的销售网络体系。目前,天祝县正在与企业合作,建设藜麦科技扶贫产业园,产业园占地183亩,项目总投资3.58亿元,一期投资1.8亿元,计划建成加工能力2.5万t的杂粮加工中心1处,初清干燥楼1座、储藏能力2万t的藜麦平仓2座、研发中心1幢、保障中心1幢、展示和交易中心1处及其配套基础设施。二、三期由企业投资1.78亿元,建设藜麦精深加工车间,开展藜麦的深度开发,延伸产业链条,提升藜麦产品价值。

二、存在的问题

(一)缺乏优质专用品种,种子繁育体系尚未建立

目前,生产中主推的品种主要是由甘肃省农业科学院畜草与绿色农业研究所自主选育,品种系列单一,同质性较强,适宜省内不同生态区和不同消费群体的品种结构还需进一步健全。相比大宗粮食作物,藜麦种植规模相对较小,种子繁育主要由育种单位自行承担,繁育基地相对较小,部分群众存在自繁留种,相互串换的现象,品种一致性差、适应性不强、产量不稳定、品质良莠不齐,影响生产的经济效益和大规模生产中抵御自然灾害的能力,存在一定的市场风险。

(二)种植技术体系有待进一步完善和健全

近年来,甘肃藜麦发展相对较快,在国内处于领先水平,但从产业发展的角度来讲,目前仍处于起步阶段,种植的技术尚不完全规范和成熟,推广的品种在品质、抗逆性和适应性等方面还有待进一步优化,栽培技术还有待进一步研究和提高,群众种植的规范化和水平还需进一步提升,技术培训还需继续加强。生产中存在的问题突出表现在:生产中高产高效栽培技术和模式少,缺乏成熟配套的机播、机收等农机具,生产成本和损失率相对较高,栽培技术不规范、田间管理不到位的现象在个别地方仍然存在。

(三)龙头企业培育和品牌建设相对滞后

甘肃省从事藜麦产业开发的企业并不少,但均处于起步阶段,从产品研发角度看:其中绝大多企业数的主营业务是以原粮加工和销售为主,精深加工能力和产品几乎没有,从种植、加工到销售,有能力从事全产业链开发的企业很少,精深加工能力十分有限,产业链条短,产品附加值低,同时,与大型食品加工企业和研发实力强的科研机构勾通交流和合作力度有限,已研发成功的产品尚处于小试、中试阶段,距离投放市场还有一段时间,制约了藜麦产业的深度开发和产业链条延伸。从品牌建设和市场营销角度看:近年甘肃藜麦注册有“一年一穗”、“成丰”等地方品牌,但由于宣传时间短、企业宣传力度和能力有限,目前尚未做大做强,导致甘肃藜麦的市场知晓度有限,影响市场消费总量和潜力,对发展“一村一品”和大规模种植有不利影响。

(四)产品市场需求起伏较大,长期稳定的销售渠道尚未建立

藜麦作为一个外来新兴作物,引进时间较短,科普和宣传匮乏,民众认知度低,相对稳定的市场消费群体尚未真正形成,国内市场消费量起伏较大,存在很大的不确定性,加之2018年我国放开藜麦进口,进口指标每年300万t左右,加大了甘肃藜麦的销售难度。据调查,2018年国内藜麦市场需求较大,价格较好,当年生产和以前库存畅销无阻,企业和种植户效益较好。2019年下半年到2020年,国内藜麦市场需求疲软,导致2019年生产的藜麦销售困难较大,销售渠道不畅。

三、对策建议

(一)完善良种繁育体系,建设良种繁育基地

藜麦种性退化较快,同一品种在同一产区连年种植易导致产量和品质下降,因此,要加强对品种选育的支持力度,加大大专院校、科研院所和推广部门间的合作力度,相互交流种质资源,在不同海拔、不同生态区建立试验点,开展藜麦新品种的引进筛选工作,加快选育产量高、品质好的藜麦新品种。同时,还要依托省内良种繁育体系,加强现有良种的提纯复壮和品种繁育工作,确保主推品种的相对稳定性。

(二)建设绿色标准化种植基地

根据不同地区自然资源优势和已形成的优势产区,以重点县和优势产区为单元,依托当地藜麦龙头企业、合作社、种植大户、家庭农场等新型经营主体,按照“企业+合作社+基地+农户”的产业运作模式,建立藜麦区域化、绿色化、标准化和规模化的生产基地和商品基地,打造国内藜麦生产的原产地市场。

(三)开展栽培技术研究,完善栽培技术体系

藜麦作为一个新兴的产业,栽培技术还有待进一步提高,栽培规程还需要进一步规范,要围绕品种、密度、播期、播量、施肥、病虫害综合防治等方面,分区域开展优质高产高效栽培模式及配套集成技术研究和攻关,研究总结藜麦高产优质规范化的栽培技术,完善栽培技术体系,同时,还要围绕藜麦播种、收获方面开展配套农机具的引进和研发,提高种植的机械化水平。

(四)建立健全质量控制体系

健全完善藜麦质量安全控制和追溯体系,按照统分结合、布局合理、全面覆盖的原则,重点围绕产地环境监测、投入品监管、质量检测等环节,在主产区建立藜麦质量安全监测点。督促相关企业、合作社落实主体责任,落实“两证一标识”追溯管理制度,逐步实现基地所产藜麦“来源可知、去向可追、质量可查、责任可究”,从源头上确保藜麦品质和质量。

(五)培育扶持龙头企业

对从事藜麦生产、加工和销售的龙头企业,在土地、税收、用电等方面给予政策扶持,争取利用产业扶贫资金对企业、合作社和龙头企业在土地流转、加工设备购置、厂房建设、种子地膜和肥料补贴、品牌培育和建设等方面给予大力支持,鼓励和支持龙头企业实行订单生产、托底价收购、发展精深加工,努力延长产业发展链条,提高产业效益,通过“企业+合作社+基地+农户”的利益联结机制,加强稳定企业、合作社和种植户的间的合作关系及种植规模,逐步建立起稳定的生产基地和批发基地,将龙头企业做大做强。

(六)组织开展藜麦“三品一标”认证工作

加大资金投入,加快组织企业、合作社、家庭农场、种植大户开展无公害农产品、绿色食品和有机农产品的认证,组织社会团体和事业单位开展农产品地理标志的认证,逐步打造培育陇塬藜麦“甘味”品牌,将甘肃藜麦品牌做响做优。

(七)积极组织产销对接

围绕藜麦产业发展,积极组织举办各种类型的博览会、交易会、产销推介会等,通过发布专题片、电视广告、线上线下等多种推介形式,为甘肃藜麦走出甘肃,走向全国创造和搭建平台,营造良好的营销网络和环境,拓宽销售渠道。

(八)开展技术宣传培训及指导

围绕品种选择、整地播种、田间管理、病虫害绿色防控、技术组装和集成配套等关键环节,在关键农时和生产环节,通过举办培训班、播放录像、开展现场观摩和培训、印发明白纸等多种形式,组织技术人员大力开展技术宣传和培训,使技术进入千家万户,深入田间地头,提高种植水平和效益。