群文共读 互文见义

面对新的统编高中教材,老师一时不知用什么样的方法落实教材教学,尤其是诗词的教学。我在实践的基础上,以群文议题的方式,结合文本的互文性能够助力生成我们的课堂。以统编高中语文教材必修上第三单元中的三首词的教学设想为例,谈谈群文与互文性的应用。

一、问题缘起

自《普通高中语文课程标准(2017年版)》颁布以来,“学习任务群”这个新概念脱颖而出,并成为统编教材的重要的教学形式。

“学习任务群”到底有何神秘面纱呢?它就是通过整合学习的情境、内容、方法和资源,重新建构了语文课程的内容系统。[1]而所谓“任务”,则是课程新目标的体现,目标又指向语文的四大核心素养。

针对教师的具体教学实施过程,温儒敏建议应秉持“守正创新”的原则,关注统编教材“不再以单篇课文或者课时作为课的基本构成单位,而是根据任务来设课”“更多的情况是一组课文为一课。因此教学的方式也会变化,不再一课一课地教,而是一组一组地学,就是群文教学”。[2]

由于课文的组合以主题、内容或写法聚合,打破文体限制,使得每个单元都具有各自的风格特色,比如必修上第三单元就包括了古体诗、近体诗、宋词等体裁,通过不同体裁来表达“生命的诗意”的主题,这对教师的课堂设计也提出了新的挑战。

如何落实统编教材在单元导语中明确提出的单元核心任务?又该如何设计真实、富有意义的语文实践活动情境的具体任务?课堂究竟又以怎样的形式来呈现具体教学内容?窃以为群文阅读的议题性质和文本的互文性可助力生成我们的课堂。且以必修上第三单元中的三首词为例来谈谈如何实现群文共读,互文见义。

二、理论阐释

“群文”一词,最早由赵镜中教授提出来,他认为:随着图书出版及学生的阅读量的增加,教师开始尝试群文的阅读教学活动,结合教材及课外读物,针对相同的议题,进行多文本的阅读教学。这是国内最早的有关“群文阅读”概念的说法。于泽元等[3]认为“群文阅读”是指在单位时间内师生围绕着一个或者多个议题,选择一组文章,进行阅读和集体建构,最终达成共识的过程。司体忠[4]认为这就是围绕议题进行有架构性的多文本阅读教学,而且文本的“求同”型和“比异”型同样重要。而议题,可以是主题,也可以是文章要素,也可以是某一体裁等,根据选文需要来进行恰当安排即可。

“互文”,在古诗修辞格中指“参互成文,含而见文”,即是说上下两句或一句话中的两个部分,看似各说两件事,实则是互相呼应、阐发、补充。但文本中的互文性则源于西方,由符号学家克里斯蒂娃提出,“任何文本的构成都仿佛是一些引文的拼接,任何文本都是对另一个文本的吸收和转换”。秦海鹰教授认为:“互文性是一个文本把其他文本纳入自身的现象,是一个文本与其他文本之间发生关系的特性。这种关系可以在文本的写作过程中通过明引、暗引、拼贴、模仿、重写、戏拟、改编、化用等一系列互文写作手法来建立,也可以在文本的阅读过程中通过读者的主观联想、研究者的实证研究和互文分析等各种互文阅读方法来建立。其他文本可以是前人的文学作品、文学范畴或整个文学遗产,也可以是后人的文学作品,还可以泛指社会历史文本。”秦教授将这种互文性扩大至更广领域,这类似文本的超链接形式,突破因单一文本或同一文本难以全面反映文本解读的内容与规律,提供了全面解读的空间。姚妹兰、叶黎明还认为“教师可以从作者创作、读者阅读、批评家阐释入手,探寻互文性,发现文本的链接点”。[5]这也为我们在群文阅读中进行互文见义提供了理论依据与方式方法,化用名句、使用典故、改编作品等都可以看作文本互文性的方式。

三、應用举隅

(一)文本理解上的应用

统编教材必修上第三单元以“文学阅读与写作”作为学习任务群,以“生命的诗意”为主题,具体要达到以下语文素养的养成:在反复诵读和想象中感受、欣赏古代诗词独特的艺术魅力;了解古诗词的形式特征,包括对偶、平仄、押韵等语言形式,掌握古代诗词鉴赏的基本方法;体会诗人对社会的思考与人生的感悟,理解文学作品丰富的内涵和语言的独特表达,提升审美能力;尝试写文学短评。

本单元共8篇课文,五首诗三首词,体裁上有古体诗、近体诗、宋词。四篇精讲课文——《短歌行》《梦游天姥吟留别》《登高》《念奴娇·赤壁怀古》,四篇自读课文——《归园田居(其一)》《琵琶行并序》《永遇乐·京口北固亭怀古》《声声慢(寻寻觅觅)》,其中三首宋词正好为一组,在编排上适合进行群文教学。

1.三词内容

三首词,苏轼《念奴娇·赤壁怀古》、辛弃疾《永遇乐·京口北固亭怀古》、李清照《声声慢》,既在时间上跨越北宋南宋,又在风格上呈现了宋词的豪迈豪放和婉约细腻;在内容上都道出了自己与众不同的人生感慨,又以不同的艺术形式将之抒发。但共同的是,三首词都寄寓了词人不同的人生之愁,或因面对涛涛而去的大江而引发历史与人生的感悟,愁得豪放洒脱,志在建功立业而无路请缨;或因登高望远而引发历史感慨与眼前警戒,愁得悲壮苍凉,有满腔报国忠诚却壮怀莫酬;或因外物触发内心的伤感,愁得细腻凄楚,亡国丧夫孀居之恨之痛之苦却只能默默承受。

总之,三首词既是宋词审美艺术的代表,又对宋词人生之愁的内涵进行了丰富补充,使得作品之间具有相互参照、彼此牵连的关系,而这也是三词之间能够互文见义的基础。

2.三词手法

除了情感的关联互补外,在情感的表达上,三首词又形成手法上的互文照应。

三首词无一例外地直接宣泄感情:或多情应笑我,或凭谁问,或凄凄惨惨戚戚,怎一个愁字了得。

在景与情的关系上,三首词也进行了淋漓尽致地表达,并且在意象的运用上也拓宽了学生的视野。

苏词,大江起笔,汹涌宏阔;故垒西边,苍凉斑驳;乱石林立,惊涛拍岸,雄奇壮阔;举杯赏月,朦胧凄清中却有一股豪放旷达。所用意象,着笔于大,于气势,于磅礴气象中表达浪淘英雄,岁月不居,回忆英雄,自伤身世,人生短暂,不如乐观对待。辛词,同样是怀古,千古江山,起笔阔大,斜阳草树,寻常巷陌,富有历史的沧桑感。全词景物不多,但因景而联想抒情,表达对英雄的景仰,对英雄业绩的向往。李词,有别于前两首怀古词,表达的却是闺中女子的所思所感。淡酒、急风、秋雁、黄花、梧桐、细雨、黄昏,意象或自室内,或自高空,或自庭院,都来自词人生活的周围。而且每一个意象都意蕴无穷,每一个意象的内涵都可以通过其他文本的互文性得到进一步阐释。

除了意象运用之外,词作的其它内容也为情感的表达提供了更为丰富的思路。

例如,苏词和辛词都借用古人抒怀,前者借对三国英雄周瑜的仰慕暗自伤神,怀古伤己,插入小乔初嫁,美人衬英雄;后者借英雄孙权和刘裕表达渴望,用刘义隆借古讽今,又以廉颇自比,表达决心。两首词同时运用虚实结合,既“遥想”“犹记”,又回到眼前之景,虚实相生,促进情感的抒发。

再例如李词叠字的运用,更是精妙绝伦。十四叠字起句,从动作到环境到心理,层层递进,无意着笔在愁,却字字声声都含愁!还有那不绝于耳的点点滴滴之声,声声有情,写尽了一个晚年却落得国破家亡、丧夫飘零的女子的孤独与落寞,愁苦与忧郁。

三首词在表达情感的异同中,有直抒胸臆,有间接抒情,通过这组群文文本间的互文性能让学生对宋词情感的表达有切身的认识与体会,有利于他们举一反三,运用于其他体裁。

(二)教学设计中的应用

温儒敏曾就统编教材的结构与体例,提到“‘课的划分主要根据学习任务群的要求,依据课文的内容和写法特点进行组合,一课含1—3篇课文不等,实行群文教学”。所以,新的课改,新的理念。以前是一篇一篇的单篇教法,这优在精读细读,又劣在填鸭灌输,零碎重复;而单元教学富有整体性,但需要教师的统筹规划与把握,以学习任务群的形式,“引导学生在语文实践即活动中学习”,设置相应的任务驱动来调动学生的学习积极性,实现单元教学目标。

本次选择的三首词,既在编排上适合进行一组以“愁”为核心议题的群文教学,又在内容上实现文本间和文本外的互文性促进学生的理解。就苏词和辛词来说,同样都是怀古词,前者回忆一古人壮举表达情怀,后者大量用典抒怀,形成文本间的互文照应,促进对典故和借古抒怀的理解。苏辛两词都是大事着笔,古人古地今事,着力于大,而李词则落脚在家,描绘生活小事,尤其生活细节,用力于小,一大一小的文本间的互文性对比也构成对词人抒情手法的理解。而李词中运用大量意象,每个意象词里词外都有大量文本外的诗词可互文共赏,从而让我们加强对意象内涵的把握,这种文本外的互文对照也是建构文本意义的方式之一,此文不再赘述。针对情感的表達,这种愁情的表达还有很多方式,具体教学过程中也可以通过文本外的互文性进行补充,从而让学生体会同一情感的不同表达。不管是群文还是互文性,都是为了完成本课学习提示中“品读课文的三首宋词,感受其不同的风格特点,体会这些词作是如何表现词人不同的思想情感”的任务。

四、教学设计

(一)学情判断

从学情角度来说,统编教材必修上第一单元的教学就是围绕诗歌展开,所以学生对诗歌已经形成一定的认识,第三单元再次接触古典诗歌时就不会有陌生感。第一单元的教学能让学生理解诗歌运用意象抒发感情的手法,并体会到诗歌之于其他体裁的不同魅力。另外,宋词之于唐诗,也是凝练的中华语言艺术,对学生的审美鉴赏、形象思维和表达交流能力都有一定要求和挑战。所以,知人论世、文本互文性就显得非常有必要,也很关键。因此,本堂课的设计重点就在基于真实任务情境的过程中,落实词人如何表现不同思想情感的任务。

(二)教学简案

“怎一个愁字了得”教学设计

1.课前任务

人生何处无相逢,当宋词三大巨头并肩而站,你是否想对他们有更多了解?暨故宫博物院推出苏轼特展后,学校的风帆文学社推出了宋词三大家活动,请分小组,了解三位词人的人生经历及词作的写作背景,为这三大家书写各不超过100字的人物简介词。

示例:

苏轼,“轼,车前也”,本不可或缺,本名满天下。变法而旧友凋零,湖州谢表,却成了乌台诗案,黄州惠州儋州,颠沛是州州,逍遥是州州。黄州一停,名成东坡,赤壁一游,成就千古名。任一蓑烟雨,冲锋而前。

辛弃疾,一身武将本色。欲驰骋沙场,报国雪耻,赢得身前身后名,却落得弃而不用,用不见信。只能闲居廿载,舞文弄墨,拍遍栏杆,“欲试峥嵘空无路”。临时起用,一腔热忱,又恐难有作为,只能写就千古作,明心志。

李清照,铮铮铁汉中的铿锵玫瑰,岁月给予的温存总是有限,身历北宋南宋,尝尽颠沛之苦。故国难归,亡夫已去,遇人不淑,沦落天涯。天上的北雁,可也曾明白了那份思念、思乡、思故国、思过去的美好时光?

设计意图:创设情境,激趣引领,让学生在真实的语文任务中走进三位词人,了解生平,知人论世,进而提升他们的鉴赏与理解水平。

2.教学过程

导入:唐诗宋词是中国文学史上两颗璀璨的明珠。唐诗阳刚,大气磅礴;宋词温婉,细腻清新。今天我们借着认识宋词三巨头——苏轼、辛弃疾、李清照的机会,走进宋词的世界,一起寻觅宋词的芳华。

翻开宋词,最常见的情感莫过于一个“愁”,年少时可以“为赋新词强说愁”,年长时可以“试问闲愁都几许”,相思时可以“槛菊愁烟兰泣露”“一种相思,两处闲愁”,感慨时可以“一场愁梦酒醒时,斜阳却照深深院”。今天我们同样学习宋代的词人们如何“怎一个愁字了得”。

任务一:一句话宣传语

风帆文学社选择了这三首词作为三位词人各自的代表作。作为社员,请结合词作内容为三首词分别编辑一条宣传语作为海报内容,并向其他成员分享你这样写的理由。

示例:

苏词——大江东去浪滔天,流逝的是英雄人物,留下的是豁达情怀。(理由:赤壁江畔,乱石穿天,涛声澎湃,风云人物飒爽英姿,自己多情多华发,徒神游。且看人生如梦,何妨豁达。)

辛词——风流人物千古,江山慨叹永恒,还有你不变的赤子之心。(理由:仰慕英雄业绩,无奈空等二十多年之闲,文韬武略终不见用,然拳拳爱国之心流露在词里行间的感慨与悲愤中。)

李词——愁在,愁来,酒淡,雁过,花开花谢,梧桐雨,点点滴滴,声声入心。(理由:国破家亡丧夫弃物,人生的美好不再,借酒浇愁愁更愁,晚来风急正吹愁,天边过雁引愁心,庭前黄花又添愁,梧桐细雨愁入耳,倚窗待黑愁愁愁。)

设计意图:知人论世,品味内容,了解“愁”的内涵,获得对文本内容的直觉体验,丰富自己的文学感受与理解,并进一步了解词作的情感。

过渡:三首词虽有愁,愁的内涵有别,而且表达愁情的方式不同。

任务二:一种方式一种情

小组合作,反复诵读品读,找出三首词表达愁情的异同方式,并仔细品味鉴赏。

示例:

同:均运用意象

苏词——借景抒情,怀古抒情,对比衬托,虚实结合,直抒胸臆

辛词——用典抒情,借古讽今,虚写想象,反问

李词——叠字,反问,触景生情,借景抒情,直抒胸臆

苏辛词——怀古词的表达,李词——意象的丰富内涵

设计意图:通过品味鉴赏与审美体验,能分析和归纳基本的文学现象,形成自己对古诗词表达技巧的辨别与认识,判断情感表达,理解民族文化。

任务三:一种表达传心声

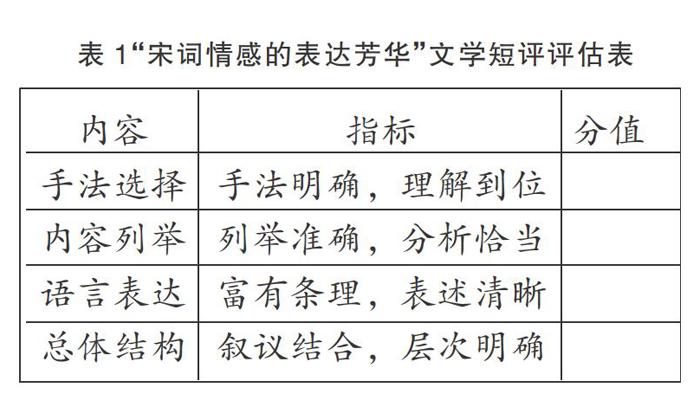

三首词因词而是一家,又因“愁”字而聚集,但“愁”中又有各自不同的深沉意蕴与别样表达。风帆文学社就“宋词情感的表达芳华”进行评选活动,请你选择三首词中就情感的表达方式中感受最深的一点,写一则文学短评。最后根据写作成果评选出最受大家喜爱的文学短评与三大家一同展示。

设计意图:完成单元学习任务,即文学短评的写作,借以提高审美鉴赏能力和表达交流能力。创造展示交流学生作品的平台,激发学生的成就感。通过学习成果的评价,引导学生自我反思,理性地看待学习成果与个人语文素养的关系。

五、结语

这一轮课改强调任务、情境、活动,力求避免过去那种烦琐的、机械的训练,本次教学设計立足统编教材的单元学习任务,结合具体的学习情境落实一个核心任务——宋词情感的异同表达。在教学思路和过程中推进新课标适用的学习过程任务化模式,而群文和互文性的组合,有利于一组课文的内容教学。

群文的意义在于能以“议题”形式,串联起不同文本,并进行集体建构,助力解决一个教学中的核心问题,群文文本的选择和组合还可以有更多符合教学内容要求的安排。互文性又能让文本之间、文本之外相互勾连链接,通过挖掘比较,从而加深对文本的理解。当然,对单篇文本的精读细读也是培养学生鉴赏能力和思考能力的过程,也是教学中不容忽视的部分,只是本文做了一次新的理解与尝试。

群文共读,互文见义,这种组合型教学对于教师来说极富挑战性,既意味着备课任务,也意味教师的课外储备。随着新课改的推进,统编教材的落地使用,一线的教师更应及时更新教学理念;对学生们来说,课堂思考的容量多了,但提高思辨能力和提升思维品质的机会来了,可以更好地发挥学生主体的主观能动性。

注释:

[1]蔡建明.单元·专题·任务群——高中统编语文教材组元方式的变化与教学启示[J].语文建设,2019(19).

[2]温儒敏.统编高中语文教材的特色与使用建议[J].语文学习,2019(9).

[3]于泽元,王雁玲,黄利梅.群文阅读:从形式变化到理念变革[J].中国教育学刊,2013(6).

[4]司体忠.“群文阅读”在高中语文教学中的实施路径管窥[J].语文学刊,2016(20).

[5]姚姝兰,叶黎明.群文阅读:在互文空间中建构文本意义[J].语文学习,2019(9).

参考文献:

[1]陈莲春.统编高中语文教材必修(上)第一单元任务设计例说[J].语文学习,2019(9).

[2]荣维东,王海芳.互文参照:寻找群文的意义和价值坐标[J].语文教学通讯·高中,2017(1).

[3]司艳平,司体忠.“群文阅读教学”并非诗和远方——语文核心素养背景下的中学“群文阅读教学”实践刍议[J].语文教学通讯,2017(11).

[4]王本华.基于课程标准的统编高中语文教材设计思路[J].中学语文(上旬·教学大参考),2019(11).

[5]王本华.统编高中语文教材的特点与亮点[J].语文教学通讯·A刊,2019(9).

[6]王希明.统编高中语文教材必修(上)第二单元设计及实践[J].语文学习,2019(11).

[7]张英华 张秋玲.古典诗词意蕴丰——统编高中语文必修上册第三单元专题学习设计[J].语文教学通讯·A刊,2019(10).

[8]赵飞飞.互文性理论在群文阅读中的应用[J].教学与管理,2016(10).

[9]赵镜中.从“教课文”到“教阅读”[J].小学语文教师,2010(17).

[10]中华人民共和国教育部制定.普通高中语文课程标准[M].人民教育出版社,2017版.

邹梦梦,浙江省杭州第十四中学康桥校区教师。