共和国音乐评论70年的历史、成就、经验与反思

杨和平 吴远华

关键词:共和国70年;音乐评论

共和国音乐评论研究,作为中国音乐学理论研究的一个重要组成部分, 在党的文艺方针的指引下,70 年来取得了辉煌的成就。无论从音乐评论学科的理论建构和研究视野的广度上说, 还是从音乐评论学科队伍的建设和产生的影响力看,都足以成为一座理论高峰,成为这个时代中国音乐学理论研究的一个突出代表。回顾共和国70 年来音乐评论研究的发展历史,检索共和国70 年来音乐评论取得的丰硕成果,发现这些音乐评论不仅积淀着以往中国音乐学理论研究的全部历史, 深刻地影响着中国音乐学其它论域的研究, 而且也为世界音乐评论的研究提供着中国模式、中国影响和中国经验。

一、共和国音乐评论70年的历史

共和国70年来, 在党的文艺方针、政策的引领下,中国音乐评论在20 世纪上半叶已有积累的基础上获得进一步发展, 可分为如下阶段。

(一)共和国17年的音乐评论

共和国成立后17年的中国音乐评论受到特殊政治、经济和文化的影响,从解放区或前线成长起来的音乐工作者们,陆续走上各级政府文艺部门岗位,他们赓续抗战以来的音乐评论模式,同时在音乐评论中,渗透着他们对党的文艺方针和政策的理解,开创了我国音乐文化事业初步繁荣的局面。这一时期对国外音乐评论的研究,尤其是对苏联和东欧社会主义国家音乐评论文献的翻译介绍,有效地促进了国外音乐评论成果在我国的传播,对我国音乐评论家了解国外音乐评论的发展起到了积极的作用。代表成果有万斯洛夫著、廖辅叔译的《论现实在音乐中的反映》① , 音乐译文编辑部编的《论音乐形象(论文集)》② ,卓菲娅·丽莎著、廖尚果等译的《音乐美学问题》③ , 赫联尼柯夫著、朱世民译的《音乐批评的今日和它的任务》④ 等。

与此同时, 许多学者在借鉴吸收国外音乐评论成果的基础上,开始运用相关原理,围绕中国音乐实践问题进行专题探索, 取得了可喜的成果。吕骥的《新情况,新问题》⑤、贺绿汀的《论音乐的创作与批评———中华全国音乐工作者协会全国委员会扩大会上专题发言》⑥ 、马紫晨的《对贺绿汀〈论音乐的创作与批评〉一文的商榷》⑦ 、老志诚的《我对贺绿汀同志“论音乐的创作与批评”基本精神的理解》⑧ 等相继发表。尤其是贺绿汀的《论音乐的创作与批评》指出了当时音乐创作和评论领域的时弊, 引来了音乐学术界一场声势浩大的讨论, 成为音乐批评史上具有深远影响的评论事件。这场讨论从音乐的创作、评论转到音乐的民族形式、中西音乐关系、音乐形象等问题。在音乐的民族形式问题方面,《人民日报》关于音乐民族风格的文章,马思聪的《作曲家要有自己的个性和独特的风格》⑨,李凌的《音乐的民族风格问题续谈》⑩,汪立三、刘施任、蒋祖馨的《论对冼星海同志一些交响乐作品的评价问题》輥輯訛等是代表;在中西音乐关系方面,则有陆华柏的《音乐艺术“中西并存”的问题》輥輰訛、孟文涛的《“中西并存”一解》輥輱訛等,茅原执笔的《关于戏曲音乐刻划形象的几个美学问题》輥輲訛、周大风的《关于戏曲音乐刻划人物形象问题的意见》輥輳訛、吴一立的《论戏曲音乐的基本美学问题———兼评〈戏曲音乐刻划形象的几个美学问题〉》輥輴訛、苏宁的《论戏曲音乐形象等问题》輥輵訛、曹凯的《也谈戏曲音乐刻划人物形象的问题》輥輶訛、郭乃安的《试论民间曲调的可塑性》輥輷訛《冼星海作品中的音乐形象》輦輮訛、吴毓清的《對〈试论民间曲调的可塑性〉一文的商榷》輦輯訛等对音乐形象问题的论争, 都站在一定的理论高度去分析问题, 标志着一个以马克思主义为指导的中国音乐评论学科由此开始建立。

(二)“文革”时期的音乐评论

1966年“文革”爆发,受当时特定政治因素的影响和“左”的思潮干扰,共和国成立后短暂繁荣的音乐评论受到严重摧残。这一时期姚文元发表的《请看一种“新颖而独到的见解”》① 成为中国音乐评论史上批判法国作曲家德彪西的“德彪西事件”的导火索。随后,贺绿汀的《对批评家提出的要求———与姚文元商榷》② 、《人民音乐》编辑部的《关于德彪西的讨论》③ 、沙叶新的《审美的鼻子如何伸向德彪西? ———与姚文元同志商榷》④ 、于润洋的《审美的鼻子究竟如何伸向德彪西? ———与沙叶新同志商榷》⑤ 、王震亚的《正确对待德彪西》⑥ 、王云阶《从〈克罗士先生〉看德彪西的美学观点》⑦ 等,成为这一时期中国音乐评论的代表性成果。

从共和国成立到“文革”时期,国内学者将苏联和东欧国家的音乐评论成果进行翻译介绍,一方面传播了西方音乐评论,另一方面通过学习借鉴并消化吸收这些音乐评论成果, 开始围绕当时音乐实践中的具体问题展开研究,涌现出贺绿汀、李焕之、汪立三、陆华柏、吴毓清、茅原、王云阶、郭乃安、于润洋、沙叶新等音乐评论家,开拓着中国音乐评论事业,为中国音乐评论学科发展做出了积极贡献。

(三)新时期的音乐评论

从1979年十一届三中全会召开到1999年,是我国社会全面建设的新时期。随着思想的解放, 在逐步宽松的政治环境和学术氛围中, 音乐评论相关学术思想在争鸣中得以逐步深化, 对于深入推进相关中国音乐评论相关论域起到了一定的启迪作用。国外音乐评论成果译介、注释古代经典、流行音乐、新潮音乐、音乐形象、音乐内容与形式等成为这一时期音乐评论的关注对象。

在国外音乐评论成果译介方面的代表性成果有远山一行著、王北成译的《音乐批评》⑧ ,尤·弗·凯尔蒂什著、李春阳译的《音乐批评》⑨ ,阿伦·华克尔著、许涑译的《音乐评论概述》⑩ ,爱德华·科恩著、双仁译的《音乐评论的权威性》輥輯訛,尤·弗·克尔德什著、陈本谦译的《关于音乐评论》輥輰訛,弗朗兹·李斯特著、孙曦译的《汉斯立克音乐评论二则》輥輱訛,渡边著、刘宏与杨和平译的《关于音乐评论》輥輲訛等。这些译著对于传播国外音乐评论成果、促进我国音乐评论学科建设具有积极的启迪意义。

在注释古代音乐评论经典方面的代表性成果有蔡仲德的《中国音乐美学史资料注译》①《〈乐记〉〈声无哀乐论〉注译与研究》② ,吉联抗辑译的《吕氏春秋中的音乐史料》③ 《春秋战国音乐史料》④ 《秦汉音乐史料》⑤《宋明音乐史料》⑥ 《两汉论乐文字辑译》⑦ 等5 部音乐史料,此外还有《商鞅荀况韩非音乐论述评注》⑧ ,以及《乐记》《声无哀乐论》《唱论》《溪山琴况》等的研究, 都为中国古代音乐评论遗产的收集整理与研究作出了积极的贡献。

在流行音乐争鸣领域, 以李凌的《谈“模仿”》⑨ 、赵沨等的《谈流行音乐》⑩ 、李焕之的《论“八十年代”的歌曲音乐美学》輥輯訛等为代表的。

在新潮音乐争鸣领域, 以居其宏的《音乐理论:面对“新潮”的反思》《“新潮”音乐的美学来源与流向》、罗艺峰的《新时期音乐思潮一瞥———试论“崛起的一群”》、王安国的《我国音乐创作“新潮”纵观》《新潮音乐———一段特定的历史文化过程》、戴嘉枋的《面对挑战的反思———从音乐新潮论我国现代音乐的异化与反异化》輥輵訛、韩锺恩的《“新潮”音乐的“来路”与“出路”》、修海林的《新潮音乐评论中的几个问题》等为代表。

在“音心对映”争鸣领域,20世纪80年代以来李曙明、蔡仲德、赵宋光、罗艺峰、牛龙菲、茅原、修海林、宋祥瑞、叶明春、冯长春、范晓峰、杨和平等学者围绕着“音心对映”问题展开了持续多年的讨论。

在内容与形式争鸣领域,以于润洋的《音乐形式问题的美学探讨》、钱仁康的《音乐的内容和形式》、茅原的《音乐的内容与形式的关系》、王宁一的《简论音乐的内容与形式的相互关系———兼对某些成说的质疑》《就音乐的内容与形式的相互关系问题答费邓洪同志》① 、王次炤的《论音乐性内容》② 、王耀华的《中国当代音乐海外传播作品的内容形式创新论》③ 、宋瑾的《走出音乐形式与内容关系的迷宫———叶纯之音乐美学思想探微》④ 等为代表。

在音乐形象争鸣领域,蒋一民的《论音乐形象的特殊性》⑤ 、蔡仲德的《形象、意象、动象———关于“音乐形象”问题的思考》⑥ 、杨琦《论“音乐形象”》⑦ 、王宁一的《从词曲关系看歌曲中的音乐形象》⑧ 、赵宋光的《论音乐的形象性》⑨ 、魏廷格的《对一个音乐美学概念的质疑———关于“反面音乐形象”》⑩ 、廖乃雄的《关于形象思维在音乐中的地位》、邢维凯《形象化音乐审美观评析》等, 对人们深化和理解音乐形象问题提供了很好的借鉴。

此外,这一时期关于“20世纪中国音乐发展道路”的评论以沈洽的《二十世纪国乐思想的“U”字之路》、王耀华的《中国近现代音乐教育之得失》、管建华的《中国音乐文化发展主体性危机的思考》和《解开殖民与后殖民的“死结” 走向文化平等的音乐对话》等为代表;关于“中西音乐关系”论争的代表成果有冯文慈的《近代中外音乐交流的“全盘西化”问题———对于批评“欧洲音乐中心论”、高扬“文化价值相对论”的认识》、邢维凯的《全面的现代化,充分的世界化:当代中国音乐文化的必由之路———关于“中国音乐文化自性危机论”的几点思考》、梁茂春的《面对二十一世纪的大辩论———评1997 年关于〈二十世纪中国音乐之路〉的论争》、居其宏的《建立以人为本的音乐发展观———在“二十世纪中国音乐发展道路的回顾与反思” 学术研讨会上的发言》① 、王安国的《中西并存,互用互补》② 等。

(四)新世纪的音乐评论

新世纪以来,中国音乐评论在学科元理论、学术史、人才培养、学会建设、重写音乐史、第五代作曲家群体、新世纪中华乐派等专题方面都取得了重要成果, 标志着音乐评论学科建设日益完善。

在音乐评论元理论建设方面, 代表性著作有居其宏《当代音乐的批评话语》③ 、明言的《20 世纪中国音乐批评导论》④ 《音乐批评学》⑤ 、冯效刚的《音乐批评导论》⑥ 等;代表性文集有《贺绿汀音乐论文集》⑦ 《吕骥文集》⑧ 、郭乃安的《音乐学,请把目光投向人》⑨ 、贺绿汀的《贺绿汀全集》⑩ 、赵沨的《赵沨文集》、赵宋光的《赵宋光文集》、居其宏的《居其宏音乐学研究文集·超越与重构》、金兆钧的《光天化日下的流行———亲历中国流行音乐》、韩钟恩的《韩钟恩音乐学研究文集:临响乐品》、金湘的《困惑与求索:一个作曲家的思考》、杜亚雄的《中国民族音乐学文集: 探索的脚步》、戴嘉枋的《面临挑战的反思:戴嘉枋音乐文集》、于润洋的《西方音乐与美学问题的文化阐释》、王安国的《世纪的回眸:王安国音乐文集》、李群选编的《李焕之音乐文论集》、《赵沨全集》、韩锺恩的《守望并诗意作业:韩锺恩音乐文集》、杨燕迪的《音乐的人文诠释:杨燕迪音乐文集》、魏廷格的《魏廷格音乐文选》、王宁一的《力度的波澜》、乔建中《国乐今说:乔建中音乐文集》 、梁茂春主编的《中国音乐论辩》② 、罗小平的《音乐美的寻觅:罗小平音乐文集》③ 、刘再生的《嘤鸣集:刘再生音乐评论文集》④ 、《马可选集(四)———音乐家研究与音乐评论卷》⑤ 等;代表论文有罗艺峰的《论音乐批评》⑥ 、居其宏的《论音乐批评的自觉意识》⑦ 、汪毓和的《对音乐评论工作的认识與建议》⑧ 、梁茂春的《呼唤新的音乐评论———2004 年6 月7 日在星海音乐学院的演讲》⑨ 、杨燕迪的《音乐批评相关学理问题之我见》⑩ 《音乐批评的现代制度发育过程及相关反思》、明言的《音乐批评的标准论》《当代中国音乐批评理论研究》、曾遂今的《论音乐批评的科学性》《音乐批评的科学功能》《音乐批评的科学标准》、李诗原的《文化转型与音乐批评的重建》《音乐批评的层次性结构》《音乐批评的人文精神与深度模式》等, 他们的论述内容涉及音乐评论的对象、方法、功能价值、科学标准、层次结构等学理方面,对人们深入理解音乐评论有积极的启迪意义。

在音乐评论史研究方面,代表性成果有冯光钰的《音乐评论的历史回顾与面临的问题》,居其宏的《我国音乐批评的新时期状态》、王次炤的《繁荣音乐评论促进音乐发展———在中国音乐家协会音乐评论学会第四届年会上的讲话》、明言的《20 世纪中国音乐批评学科的理论及历史问题》《中国音乐批评史纲》《〈当代中国音乐批评史〉研究导论》《觉音、悟乐、喻理———当代中国音乐批评历史鸟瞰》① 《立一个界标———21 世纪10 年来(2000—2009)中国音乐批评关键词语梳理》② 《中国近现代音乐批评观念价值问题寻思》③ 等。

在重写音乐史争鸣领域,戴鹏海的《“重写音乐史”: 一个敏感而又不得不说的话题———从第一本国人编、海外版的抗战歌曲集及其编者说起》④ 、汪毓和的《关于“重写音乐史”———读〈“重写音乐史”:一个敏感而又不得不说的话题〉之后》⑤ 《关于“重写音乐史”问题的几点感想》⑥ 、陈聆群的《关于“重写音乐史”的一封信》⑦ 《从“重写文学史”到“重写音乐史”》⑧ 、梁茂春的《重写音乐史———一个永恒的话题》⑨ 、居其宏的《史观检视、范畴拓展与学科扩张———陈聆群、汪毓和两篇文章读后谈“重写音乐史”》⑩ 、冯长春的《艰难的突围———重写音乐史史学思潮的回顾与思考》和他主编的《“重写音乐史”争鸣集》等,对深入推进“重写音乐史”有积极的启迪作用。

在音乐评论学会建设方面, 自2004 年12月中国音乐评论学会成立以来,召开了数届学术年会、学术研讨会和专题笔会等,如2004 年12 月28—30 日,中国音乐评论学术研讨会在星海音乐学院举行; 第二届年会于2007 年6月12—13 日在南京艺术学院召开; 第三届年会于2008 年6 月26—28 日在浙江师范大学召开;第四届年会于2010 年5 月7—8 日在浙江艺术职业学院召开; 第五届年会于2012 年12 月3—4 日在福建武夷山召开;第六届年会于2016 年11 月12—13 日在广西艺术学院召开, 第七届年会于2018 年10 月26—27 日在上海音乐学院召开,标志着中国音乐评论学科已形成稳定的学术研究队伍, 并在不断壮大中。学术研究队伍的壮大及其成果的产生在推动中国音乐评论学科建设中发挥了重要助推作用。此外,连续举办的中国音乐评论“学会奖”、“人音社杯”高校学生音乐书评奖、“中国—东盟音乐周” 当代音乐评论比赛、“上音院社杯”音乐评论“学会奖”,以及四川音乐学院举办的“音乐学杯”音乐评论征文比赛等,都对中国音乐评论学科的发展做出了积极的贡献。

新世纪以来, 金湘多次撰文倡导“中华乐派”,先后有赵宋光、金湘、乔建中、谢嘉幸的《“新世纪中华乐派”四人谈》① 、李岩的《“新世纪中华乐派”大家谈》② 、朱践耳的《致金湘》③ 、储望华的《读〈“新世纪中华乐派”四人谈〉之杂感》④ 、居其宏的《新世纪创作思潮的激情碰撞———对作曲界三场论辩的回顾与思考》⑤ 等积极回应。

此外, 还有一些焦点问题。如中西音乐关系、音乐的古今关系、音乐的雅俗关系、音乐与政治的关系、第五代作曲家群的论争等,都在不断丰富着新世纪音乐评论学科的论域。

二、共和国音乐评论70年的成就

(一)音乐评论体系建设不断完善

共和国70年来,学术界专家学者围绕着音乐评论学科元理论、音乐评论史、国外文献译介、注释古代经典、人才队伍、評论学会建设和音乐评论征文评奖等方面展开了深入研究,取得的丰硕成果, 标志着音乐评论学科建设逐步完善。音乐评论体系建设内容分布见图1

其中元理论是音乐评论学科建构的基础,是学术界探讨的重点。相关研究涉及内容广泛,如居其宏关于音乐批评话语、自觉意识,杨燕迪关于音乐批评学理、音乐批评制度建设,明言关于音乐批评对象、方法、功能、形态和操作问题,曾遂今有关音乐批评科学性、功能及标准,李诗原对音乐批评层次性、人文精神和深度模式的论述等是其代表; 音乐批评史研究也是学科建构的重要方面, 冯光钰有关音乐批评的历史回顾及其存在问题, 居其宏有关音乐批评的新时期状态,廖家骅有关音乐批评的历史反思,明言有关音乐批评的历史、观念问题等的论述是这一领域的代表; 音乐批评文献译介和古代音乐批评文献的挖掘和阐释也是学科建构不可缺少的方面,王北成、李春阳、双仁、于润洋等对国外音乐批评文献的译介,以及蔡仲德、吉联抗等对古代音乐批评文献的整理与研究是这一领域的代表。而共和国成立以来,音乐专业院校、高等师范院校、科研院所等开设音乐批评专题教学,为培养音乐批评人才队伍做出了积极贡献。此外, 自中国音乐评论学会成立以来召开的7 次年会分别围绕中国音乐评论的历史、现状与未来,中国音乐评论学科建设,音乐批评的若干理论与实践命题, 音乐评论的社会责任与学术使命,学科建设与队伍发展,音乐评论的方法与标准,音乐评论与音乐生活的关系,施光南的音乐创作与历史贡献,音乐评论的学风和文风,当下社会音乐生活症结与化解之道, 专业音乐工作者应该如何从事音乐评论, 如何与媒体合作推动音乐评论等问题进行探讨。连续举办的中国音乐评论“学会奖”、“人音社杯”高校学生音乐书评奖、“中国—东盟音乐周” 当代音乐评论比赛、“上音院社杯”音乐评论“学会奖”,以及四川音乐学院举办的“音乐学杯”音乐评论征文比赛等也为完善中国音乐评论学科建设作出了积极贡献。

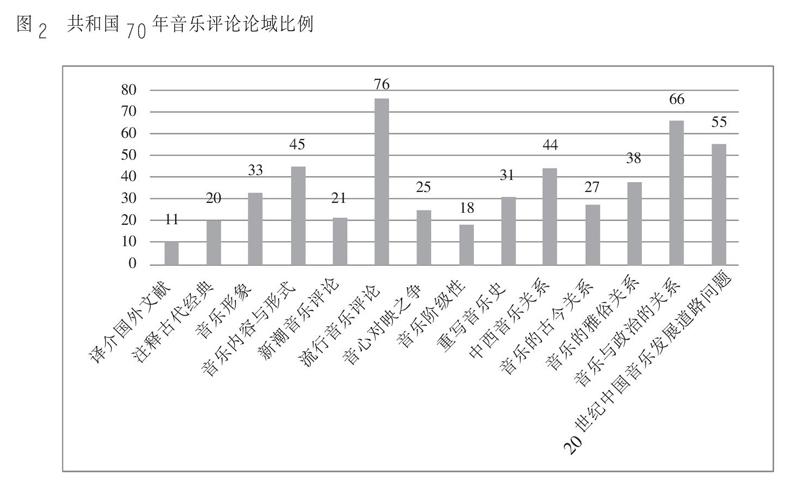

(二)音乐评论规模逐步扩大

共和国70年来,音乐评论学科建设从积极译介国外成果拓展为利用国外成果解决我国现实问题,形成了译介国外成果、注释古代经典、音乐形象、音乐内容与形式、新潮音乐评论、流行音乐评论、“音心对映” 之争、音乐阶级性问题、重写音乐史论证,以及中西音乐关系、音乐的古今关系、音乐的雅俗关系、音乐与政治的关系、20世纪中国音乐发展道路问题等论域(图2)。其中朱世民、廖辅叔、曾大伟、廖乃雄、廖尚果、王北成、于润洋、杨燕迪等对国外音乐批评成果的译介,居其宏、罗艺峰、王安国、汪立三、戴嘉枋、韩锺恩、卞祖善等关于新潮音乐的讨论,李凌、赵沨、李焕之等相关流行音乐的评论,李曙明、蔡仲德、赵宋光、罗艺峰、牛龙菲、茅原、修海林、宋祥瑞、叶明春、冯长春、范晓峰、杨和平等相关“音心对映”的争论,于润洋、钱仁康、茅原、王宁一、孙川、费邓洪、伍雍谊、王耀华、王次炤、宋瑾等有关音乐内容与形式问题的争论,蒋一民、蔡仲德、杨琦、管扬勇、王宁一、赵宋光、吴毓清、魏廷格、修金棠、廖乃雄、邢维凯、马卫星、范晓峰等有关音乐形象的探索,戴鹏海、汪毓和、陈聆群、梁茂春、居其宏、余峰、冯长春等相关重写音乐史的探讨,吕骥、贺绿汀、马紫晨、老志诚、马思聪、李凌等对音乐创作的评论,陆华柏、孟文涛、管建华、蔡良玉、冯光钰、魏廷格、曾遂今、陶亚兵、宋祥瑞、宋瑾、杨和平、刘承华等关于中西音乐关系的讨论等, 标志着音乐评论研究形成相对稳定的研究队伍和主要议题。

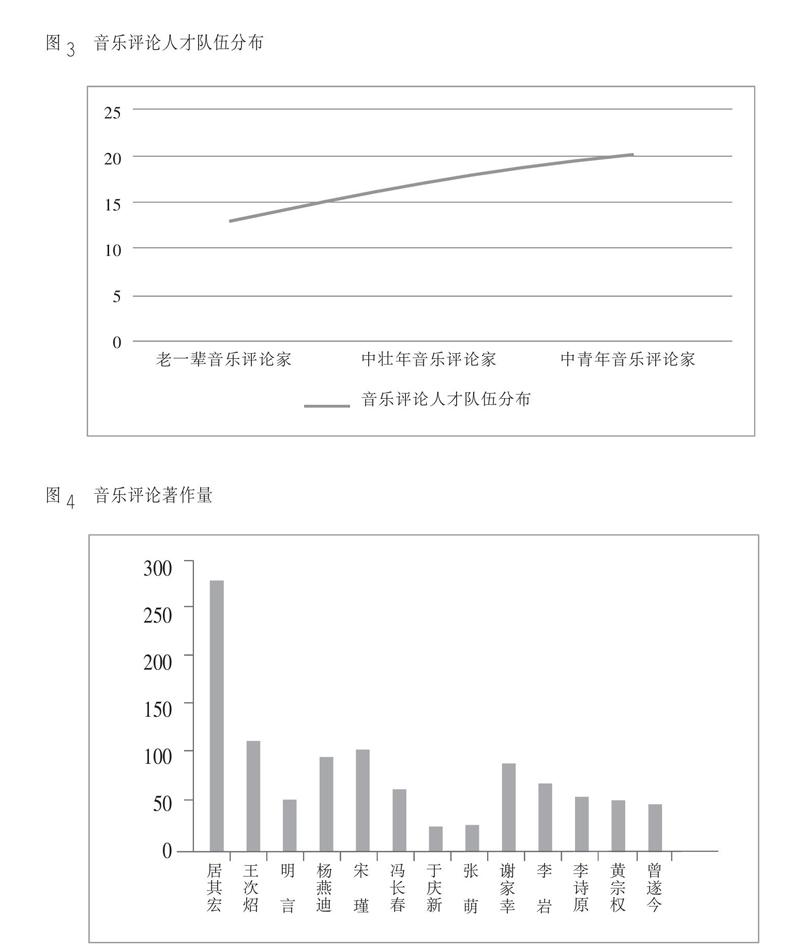

(三)音乐评论人才队伍逐渐壮大

共和国70年来,音乐评论领域形成了老中青结合的学术研究和教学梯队。老一辈音乐评论家有吕骥、贺绿汀、李焕之、赵沨、李凌、吴祖强、于润洋、叶纯之、郭乃安、汪毓和、赵宋光、戴鹏海、刘诗嵘等,中壮年音乐评论家有居其宏、王安国、梁茂春、王次炤、金湘、卞祖善、李西安、戴嘉枋、魏廷格、乔建中、石惟正、杜亚雄、周勤如、罗艺峰、张弦、于庆新、蒋一民等,中青年音乐评论家有杨燕迪、韩锺恩、周海宏、明言、金兆钧、邢维凯、宋瑾、谢嘉幸、冯长春、杨和平、郭克俭、张萌、李诗原、吴春福、黄宗权等(图3)。

这些音乐评论人才在各自的领域为中国音乐评论学科的发展做出了各自的贡献, 以下列人物及其代表成果为个案, 如居其宏相关音乐评论的文献约280篇(部)、王次炤约有110篇(部)、明言约有50篇(部)、杨燕迪约有90篇(部)、宋瑾约有100篇(部)、冯长春约有60篇(部)、于庆新约有20篇(部)、张萌约有20篇(部)、谢家幸约有80篇(部)、李岩约有60篇(部)、李诗原约有50篇(部)、黄宗权约40篇(部)、曾遂今约有40篇(部)等,列图如图4.

此外,全国主要专业院校、高等院校、科研院所等开设音乐评论专业,形成了本科、硕士、博士的完备培养体系,培养的博士、硕士及其相应的研究成果也为壮大音乐评论人才队伍、完善音乐评论学科建设发挥了一定的作用。

三、共和国音乐评论70年的经验

通过对共和国音乐评论70年的回顾和总结,可将其基本经验概括为如下几点。

其一, 只有坚持党在各个历史时期的文艺政策、坚持“双百”方针,音乐评论才能健康有效地发挥学科的功能作用。共和国成立以来,音乐评论学术界紧跟党的文艺政策,密切联系中国音乐评论发展实际,从对国外音乐评论成果的翻译介绍逐渐转为探讨中国音乐评论问题,并在音乐评论学科元理论、基础理论、学科队伍建设、音乐评论学会建设以及音乐评论实践中形成一批有影响的成果,取得突出成效,一个具有中国特色的音乐评论学科得以建立并不断完善。

其二, 只有坚持马克思主义辩证唯物主义为指导,坚持理论与实践结合、历史与逻辑的统一,“秉笔直书”“不虚美、不隐恶”,切中音乐艺术“时弊”,讲真话、做真人、敢批判、勇担当,才能凸显一个音乐评论学家的理论品格。共和国成立以来,音乐评论学术界始终坚持马克思辩证唯物主义的指导,践行着音乐评论为社会文化事业服务的宗旨,认真反思总结中国音乐事业建设取得的成就、面临的问题,并提出有针对性的解决方案,产生了一批有影响、有深度的成果,涌现出一批有責任、敢担当的音乐评论家。

其三, 只有紧密结合中国乃至世界音乐社会音乐生活实际,直面复杂多变的音乐创作、表演、欣赏、音乐思潮,以及不同价值观的音乐审美方式、音乐创造方式和音乐表现方式,审时度势,找准位置,才能不辱使命、不忘初心,从而起到音乐评论在音乐社会生活中的引领作用,确立中国音乐艺术发展的方向。共和国成立以来,中国音乐评论界在译介国外成果的基础上,自觉运用于探讨中国音乐创作、表演、教育等领域,出现的“音心对映之争”“音乐形象的争鸣”“音乐创作的民族化探讨”“第五代作曲家群体”等专题成果, 对于指引中国音乐事业发展发挥了重要作用。

其四,只有坚持音乐评论人才队伍的建设,充分发挥音乐院校、音乐团体、各类媒体和音乐评论学会的作用, 不拘一格地广济音乐评论人才,培养年轻的音乐评论学子,才能建设好一支可持续发展的音乐评论人才队伍。人才培养与人才队伍建设是推动一个学科发展的中坚力量。共和国成立以来,中国音乐评论界始终注重人才培养, 经过70年的努力, 形成了学士、硕士、博士和博士后的完备培养体系,形成了稳定的研究队伍,并不断壮大。

其五, 只有坚持学习和借鉴国外优秀的音乐评论经验和成功的案例,并结合共和国70 年来的音乐评论实践, 才能使中国音乐评论走向世界, 并与世界音乐评论的发展同步前行。吸收、借鉴国外优秀音乐评论成果有助于推动中国音乐评论事业发展, 但必须用于解决中国音乐实际问题, 这是中国音乐评论的文化自觉的体现。期间出现的“戏曲刻画音乐形象”“新潮音乐”“重写音乐史”等论争便是代表,对于建构中国音乐评论体系、提升中国音乐评论的世界影响具有重要意义。

其六, 只有坚持统筹安排好创新性发展和创造性转化中当前音乐评论的重点问题和长远的布局, 才能既考虑到当前音乐评论发展的现实状况, 又为音乐评论在传新性发展和创造性转化的未来发展里做出前瞻和谋划。创新是社会文化事业的第一动力, 发展是社会文化事业发展的第一要务。中国音乐评论事业也需要创新发展,才能为中国音乐事业做出更大的贡献。共和国成立以来, 中国音乐评论界始终奉行创新发展的使命, 认真总结中国音乐事业各领域取得的成就和面临的问题, 积极借鉴国外优秀音乐评论成果, 并将其与中国音乐评论实际密切关联,特别是所产生的“关于中国音乐发展道路”“新世纪中华乐派”等系列成果,为中国音乐评论的健康可持续发展积累了丰富的经验。

四、共和国音乐评论70年的反思

通过对共和国70年来的音乐评论相关成果的梳理, 可以看到我国音乐评论事业取得的长足进展,值得肯定。当然,在肯定这些成就的前提下也存在着一定的问题。为此,我们对共和国70年来的音乐评论学科给出如下评价。

第一,任何一门学科的自身建构都是该学科研究者应当承担的学术使命,中国音乐评论学科建设当然是音乐评论家的重要职责。共和国70年来, 中国音乐评论学科建设所取得的成就是有目共睹的,专著(文集)的出版、论文的发表、学科队伍的壮大、中国古代音乐评论遗产的整理与研究、国外音乐评论成果的译介、音乐评论学会建设,以及大量乐评成果的涌现,为中国音乐评论学科的新时代发展奠定了坚实的基础。

第二,共和国70年来,思想解放、意识形态的话语逐渐淡化, 给文化艺术的根本性转变提供了发展的空间。反映在中国音乐评论学科建构历程中, 主要表现为在学习借鉴西方音乐评论成果的同时, 开始应用音乐评论元理解决我国音乐评论的实际问题, 并深入开展中国古代音乐评论遗产的搜集整理和校释研究, 给予客观的学理分析和学术评价。

第三,共和国70年来,虽然中国音乐评论取得了长足的进展,但由于社会的变革与动荡,既使中国音乐评论带有浮光掠影特征, 诸多理论和实践问题未能得到深入的探究, 产生广泛影响的音乐评论研究成果还不多; 又使中国音乐评论紧随时代的脉搏, 具有鲜明的政治倾向和浓郁的实用功利主义色彩。