核心素养背景下高中数学规则课型教学探究

李琳

摘 要:在核心素养的背景下,教师采用规则课型教学,让学生经历完整的三个阶段的学习,师生共同探究直线与平面平行的判定定理的教学。

关键词:核心素养;规则课型

我们把以高中数学中的法则、公式、公理、定理、数学重要结论和数学基本题的解法等数学规则的教学作为主要教学任务的一类课统称为高中数学规则课。皮连生教授综合运用多种理论解释了广义知识学习三阶段模型为:知识习得阶段,知识的巩固和转化阶段,知识的提取或迁移和应用阶段。本文将以“直线与平面平行的判定定理”为例,阐述如何在核心素养的背景下进行高中数学规则课的广义知识三阶段模型的教学。

一、高中数学规则课型的基本特点

美国教育心理学家加涅将人类学习的结果分为五种类型:言语信息、智慧技能、认知策略、动作技能、态度。其中,前四种属于能力范畴,第五种属于情感领域。华东师范大学皮连生教授综合运用多种理论解释了广义知识学习的一般过程与条件,并从学习结果和学习过程这两个维度,提出了广义知识学习三阶段模型,后又进一步发展了广义知识学与教的一般过程模型,可概括为“六步三阶段模型”。具体表述为第一阶段:知识的习得阶段,包含注意与预期,激活原有知识,选择性知觉,新知识进入命题网络四个步骤;第二阶段:知识转化阶段,它是指通过变式练习,命题转化为产生式系统的步骤;第三阶段:知识迁移和应用阶段,它是指应用习得的概念和规则对外办事(程序性知识的学与教)或应用习得的概念和规则对内调控(陈述性知识的学与教)。相应的教学过程的六个步骤是:1.引起注意与告知教学目标;2.提示学生回忆原有信息;3.呈现有组织的信息;4.阐明新旧知识的关系,促进理解;5.引起学生的反应,提供反馈与纠正;6.提供技能应用的情境,促进迁移。皮连生教授还指出完整的教学过程必须符合六步三阶段模型,缺少任何一步,或者学习不能发生,或者学习虽然发生,但不能转化或持久保持。

二、教学探究

(一)教材

新教材[人教A(2019)版数学必修第二册]在直线与平面平行(包含判定定理和性质定理)的设计安排上与之前的版本有区别,新教材更加注重模块学习,把直线与平面的平行编写在一个小节即“8.5.2直线与平面平行”中,更有利于学生系统地理解并学习知识。本堂课选自8.5.2的第一课时。通过前面对基本立体图形,立体图形的直观图,简单几何体的表面积与体积,空间点、直线、平面之间的位置关系的教学,学生已经对空间概念及图形,空间点、线、面的位置关系已有了初步的掌握,但还不足以具体刻画空间中点线面的位置关系。而且,空间中直线与平面的平行关系是非常重要的关系,不仅应用广泛,而且是后续学习空间立体几何的基础。因此本节内容在立体几何教学中起着承上启下的作用,同时还具有良好的示范作用,具有重要的意义与地位。

(二)教学内容

本节课的主要内容是直线与平面的判定定理的探究与发现、概括与证明、练习与应用,通过观察,直观感知,操作确认,思辨论证,度量计算的认知过程展开。先通过直观感知和操作确认的方法,概括出直线与平面平行,然后再对归纳出的直线与平面平行的判定定理做出论证或证明,因为教材对此判定定理的证明不做要求,所以我们可以根据学情分情况处理。通过对图形的观察、实验和说理,使学生进一步了解空间的直线、平面平行关系的基本性质及判定方法,学会准确地使用数学三种语言表述几何对象的位置关系,并能解决一些简单的推理论证及应用问题。

直线与平面平行的教学乃至整个立体几何的教学都是以培养学生的逻辑思维能力和空间想象力为主要目标,培养和发展学生的几何直观核心素养。注重对典型实例的观察、分析,给学生提供动手操作的机会,引导学生进行归纳、概括活动,在经历观察、实验、猜想等活动后,再进行论证,使学生在问题驱动下进行更加主动的思维活动。经历从实际背景中抽象出数学模型、从现实的生活空间中抽象出几何图形和几何问题的过程。不仅可以更好地培养学生数学抽象核心素养,让学生更好地理解数学命题,形成一般性思考问题的习惯,还可以培养学生的数学建模核心素养,让学生掌握数学建模的过程,积累用数学语言表达实际问题的经验,提升学生的应用能力和创新意识。

归纳得出直线与平面平行的判定定理,对于培养学生的空间感与逻辑推理能力起到重要作用,尤其是对于后续的面面平行及线面垂直和面面垂直的判定定理和性质定理的学习都具有重大作用。线面平行的判定蕴含了化归与转化的数学思想方法。

(三)教学目标

1.理解直线与平面平行的判定定理;

2.学生通过观察图形,借助已有知识,掌握直线与平面平行的判定定理;

3.进一步培养学生观察、探究、发现问题的能力及空间想象能力和逻辑思维能力。

(四)教学重难点

直观想象是高中数学六大核心素养之一,它借助空间想象感知事物的形態与变化,利用几何图形理解和解决数学问题。通过本节课的教学,培养学生运用图形和空间想象思考问题的习惯,提升学生的数形结合能力,建立良好的数学直觉,最终达到培养学生直观想象核心素养的目的。

本节课的教学重点是通过直观感知、操作确认,归纳出直线与平面平行的判定定理,难点是把空间问题(直线与平面的平行关系)转化为平面问题(直线间的平行关系),即直线和平面平行的判定定理的探索过程及其应用。

(五)教学过程

1.习得阶段

习得规则,核心是对规则的理解,包括规则是什么以及为什么是这样。有例规法和规例法两种习得方式。

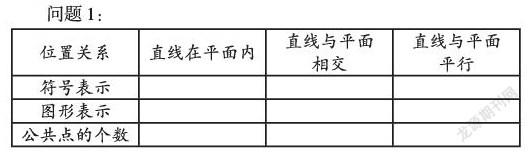

由于列举正例涉及直线与平面平行的判定,这是判定定理的内容,所以我们采用概念同化学习的方式。对本节课有较大影响的是空间点、线、平面之间的位置关系,而其中直线与平面的位置关系让学生抓住线面平行的关键点,为发现判定定理做铺垫。我们可以设置以下图表让学生完成。

问题1:

位置关系 直线在平面内 直线与平面

相交 直线与平面

平行

符号表示

图形表示

公共点的个数

通过以上图表的完成,学生准确迅速的回忆空间中直线与平面的位置关系,并为引出我们本节课的教学内容做铺垫。

问题2:直线与平面的位置关系中,平行是最重要的关系之一,那么我们怎样判断直线与平面平行?

学生A:直线与平面没有公共点。

教师:非常好!根据定义,我们只需判定直线与平面没有公共点就能得知直线与平面是平行的。但是我们在解题时也这样判定的话会有什么困难吗?

学生思考……

学生B:由于直线和平面都是无限延展的,我们在解题或画图时不好保证直线与平面没有公共点。

教师对学生B的回答表示认可和赞赏,从而引导学生进行以下两个实验操作。

(直观感知)实验1:当(矩形)门扇绕着墙上的一边转动时,观察门扇转动的一边l与墙所在的平面位置关系如何?

(操作确认)实验2:将一块矩形硬纸板ABCD平放在桌面上,把这块纸板绕边DC转动。在转动的过程中,DC的对边AB与桌面有公共点吗?边AB与桌面平行吗?

通过直观感知和操作确认,勾起学生的求知欲望,由已有知识出发,到为什么要解决这个问题,怎么解决?激发学生的思考。教师引导探讨,让学生养成思考的习惯。

问题3:如果直线a与平面α内的直线b平行,是否可以保证直线a与平面α平行?

学生C:不能。通过刚才转动纸板我发现当硬纸板的AB边转动到桌面内时,AB边与DC边是平行的,但是AB边与桌面不平行。

问题4:如果平面α外的直线a与平面α内的直线b平行,那么直线a与平面α平行吗?

有了这些问题的铺垫,学生很自然就能归纳出直线与平面平行的判定定理:如果平面外一条直线与此平面内的一条直线平行,那么该直线与此平面平行。

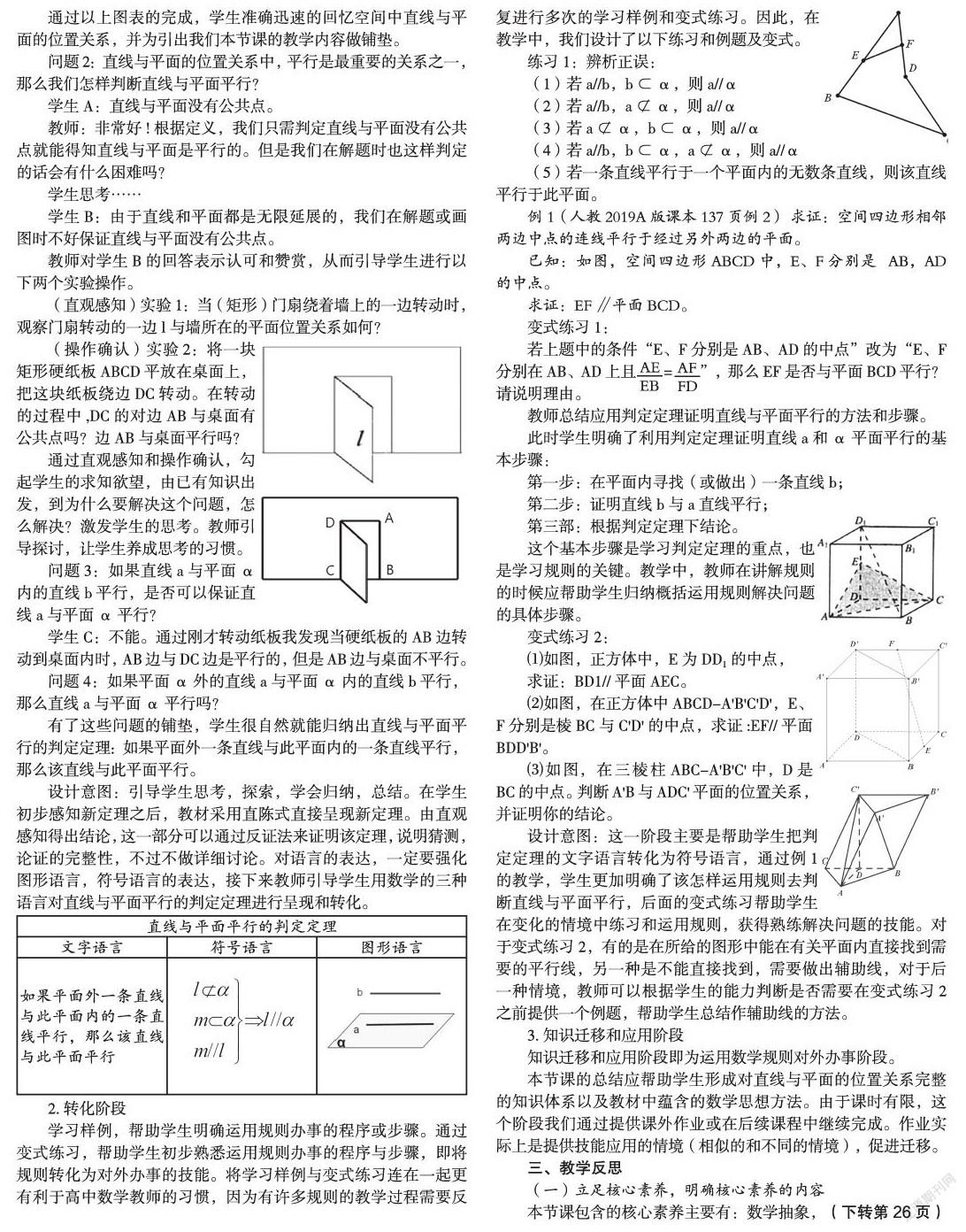

设计意图:引导学生思考,探索,学会归纳,总结。在学生初步感知新定理之后,教材采用直陈式直接呈现新定理。由直观感知得出结论,这一部分可以通过反证法来证明该定理,说明猜测,论证的完整性,不过不做详细讨论。对语言的表达,一定要强化图形语言,符号语言的表达,接下来教师引导学生用数学的三种语言对直线与平面平行的判定定理进行呈现和转化。

直线与平面平行的判定定理

文字语言 符号语言 图形语言

如果平面外一条直线与此平面内的一条直线平行,那么该直线与此平面平行

2.转化阶段

学习样例,帮助学生明确运用规则办事的程序或步骤。通过变式练习,帮助学生初步熟悉运用规则办事的程序与步骤,即将规则转化为对外办事的技能。将学习样例与变式练习连在一起更有利于高中数学教师的习惯,因为有许多规则的教学过程需要反复进行多次的学习样例和变式练习。因此,在教学中,我们设计了以下练习和例题及变式。

练习1:辨析正误:

(1)若a//b,b⊂α,则a//α

(2)若a//b,a⊄α,则a//α

(3)若a⊄α,b⊂α,则a//α

(4)若a//b,b⊂α,a⊄α,则a//α

(5)若一条直线平行于一个平面内的无数条直线,则该直线平行于此平面。

例1(人教2019A版课本137页例2) 求证:空间四边形相邻两边中点的连线平行于经过另外两边的平面。

已知:如图,空间四边形ABCD中,E、F分别是 AB,AD的中点。

求证:EF ∥平面BCD。

变式练习1:

若上题中的条件“E、F分别是AB、AD的中点”改为“E、F分别在AB、AD上且 = ”,那么EF是否与平面BCD平行?请说明理由。

教师总结应用判定定理证明直线与平面平行的方法和步骤。

此时学生明确了利用判定定理证明直线a和α平面平行的基本步骤:

第一步:在平面内寻找(或做出)一条直线b;

第二步:证明直线b与a直线平行;

第三部:根据判定定理下结论。

这个基本步骤是学习判定定理的重点,也是学习规则的关键。教学中,教师在讲解规则的时候应帮助学生归纳概括运用规则解决问题的具体步骤。

变式练习2:

⑴如图,正方体中,E为DD1的中点,

求证:BD1//平面AEC。

⑵如图,在正方体中ABCD-A'B'C'D',E、F分别是棱BC与C'D'的中点,求证:EF//平面BDD'B'。

⑶如图,在三棱柱ABC-A'B'C'中,D是BC的中點。判断A'B与ADC'平面的位置关系,并证明你的结论。

设计意图:这一阶段主要是帮助学生把判定定理的文字语言转化为符号语言,通过例1的教学,学生更加明确了该怎样运用规则去判断直线与平面平行,后面的变式练习帮助学生在变化的情境中练习和运用规则,获得熟练解决问题的技能。对于变式练习2,有的是在所给的图形中能在有关平面内直接找到需要的平行线,另一种是不能直接找到,需要做出辅助线,对于后一种情境,教师可以根据学生的能力判断是否需要在变式练习2之前提供一个例题,帮助学生总结作辅助线的方法。

3.知识迁移和应用阶段

知识迁移和应用阶段即为运用数学规则对外办事阶段。

本节课的总结应帮助学生形成对直线与平面的位置关系完整的知识体系以及教材中蕴含的数学思想方法。由于课时有限,这个阶段我们通过提供课外作业或在后续课程中继续完成。作业实际上是提供技能应用的情境(相似的和不同的情境),促进迁移。

三、教学反思

(一)立足核心素养,明确核心素养的内容

本节课包含的核心素养主要有:数学抽象,(下转第26页)(上接第24页)逻辑推理,直观想象。数学抽象在本节课教学中主要是从图形与图形关系中抽象出一般规律和结构,并且用数学符号或者数学术语予以表征。数学抽象是数学的基本思想,是形成理性思维的重要基础,反应了数学的本质特征。本节课通过数学抽象核心素养的培养,学生能够更好地理解数学的概念和定理,形成一般性思考问题的习惯。逻辑推理是得到数学结论、构建数学体系的重要方式,是数学严谨性的基本保证;通过逻辑推理核心素养的培养,学生能够发现和提出命题,掌握推理的基本形式,表述论证的过程,理解数学知识之间的联系,能够理解一般结论的来龙去脉、形成举一反三的能力。直观想象是指借助空间想象感知事物的形态与变化,利用几何图形理解和解决数学问题,本节课教学中主要是利用图形描述数学问题,建立形与数的联系;通过直观想象核心素养的培养,学生能够养成运用图形和空间想象思考问题的习惯,提升数形结合的能力,建立良好的数学直觉。本节课的设计正是从直观感知、操作确认,然后进行思考交流、严谨的逻辑推理,从而抽象出直线与平面平行的判定定理。

(二)明确课型特点,揭示定理的发现过程

直线与平面平行的判定属于规则,因此本节课采用规则课型的模式教学,规则属于智慧技能,因此也是程序性知識,对于规则的学习通常要经历完整的三个阶段:习得阶段,转化阶段,迁移和应用阶段。其中,第一个阶段的核心是对规则的理解,包括规则是什么以及为什么是这样的,第二个阶段是通过变式练习将规则转化为对外办事的技能,第三个阶段是运用规则对外办事。在这三个阶段中,第一、二阶段一般要在课堂内完成,第三阶段既可在课内完成,也可在课外完成,甚至是在后续的课程中完成。本节课的教学围绕三个阶段展开,首先是让学生明确规则,即直线与平面平行的判定定理是什么以及为什么是这样,少了条件是否能成立,其次通过例题和练习来运用规则即直线与平面平行的判定定理,并明确运用规则办事的程序或步骤,即解题的规范性。最后是规则的迁移和应用阶段,由于课堂时间有限,本阶段将在课后完成。

参考文献:

[1]罗增儒.从数学知识的传授到数学素养的生成[J].中学数学教学参考,2016(7):2-6

[2]谭国华.高中数学规则课型及其教学设计[J].中学数学研究,2013(7):1-4

[3]谭国华.高中数学教学设计的理论与实践[M].北京:人们教育出版社,2012.10

[4]普通高中教科书数学必修第二册2019A版[M].北京:人们教育出版社

[5] 何小亚.学生“数学素养”指标的理论分析 [J]. 数学教育学报 ,2015(1):13-20.

(作者单位:广州市第七十五中学,广东 广州 510000)