基于记忆理论研究的口述历史采访方法

杨秋濛(国家图书馆)

口述历史的概念产生于20世纪40年代。从1948年哥伦比亚大学的艾伦·内文斯教授第一次使用了 “口述历史” 这个概念,到20世纪60—70年代口述历史在世界范围内蓬勃发展,半个多世纪以来,口述历史作为一门独立的学科在人文社会科学领域日益繁荣。对于口述历史的概念,国内外尚无统一定义。英国社会历史学者保罗·汤姆逊将口述历史定义为 “关于人们生活的询问和调查,包含着对他们口头故事的记录” ;[1]温州大学口述史学研究教授杨祥银认为 “口述历史是口头的、有声音的历史,是对人们特殊回忆和生活经历的一种记录,简单地说,是通过传统的笔录或者录音和录影等现代手段的使用,记录历史事件的当事人或者目击者的回忆而保存的口述凭证” ;[2]美国口述历史学家唐纳德·里奇指出 “口述历史就是通过纪录访谈的形式,收集记忆和有历史意义的个人观点的一种史学分支学科或历史研究方法” 。[3]1由此可见,不论对研究者还是实践者来说,口述历史都是一个多元一体、一体多面的学术概念,它的核心是保存记忆,包含了收集、记录、研究三个过程。

记忆的重要性是不可估量的。对于个人来说,记忆是我们每个人身份的密钥,没有记忆我们就没有社会存在,没有记忆我们就无法正常管理我们的日常生活。在社会及国家层面,记忆是历史的图景,它不仅是集体成员个人记忆和社会经验的总和,更深层次地展现了个人通过与其他群体人的相互联系而产生的社会身份认同。有关于记忆的研究在生物学、心理学、社会学和人类学领域均已有深入的讨论。对于口述历史工作来说,我们研究记忆和回忆并不是去研究生物学和神经科学领域里记忆是如何记载、检索、重构、调取的,而是通过对记忆功能类型和记忆运行机制的研究并结合具体实践过程,优化口述史工作方法,理清采访思路,帮助受访人更好地回忆历史,以获得更加丰富完整的口述史料。

1 记忆功能分类

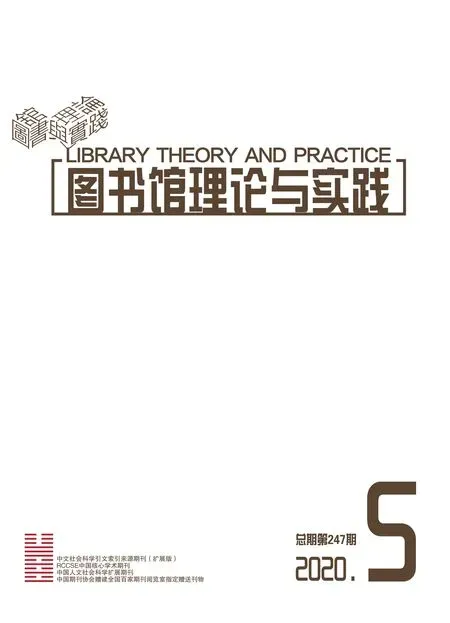

记忆按照不同的角度有不同的分类。按照记忆信息在大脑中停留的时间,可分为感觉记忆、短时记忆和长时记忆。阿特杰森和希福林于1968年提出了三级记忆模型,充分说明了三个阶段之间的紧密联系(见图1)。当客观刺激停止作用后,信息在极其短暂的时间内被保存下来,这被称作感觉记忆。其中那些被注意到的信息会很快进入短时记忆,没有被转换成短时记忆的信息就被丢失了。而那些没有被过滤掉的信息,也就是众多记忆信息中 “印象深刻的事物” “意义重大的事物” “经常反复的事物” ,最终变成了长时记忆进入了大脑的 “记忆仓库” 。[4]

图1 记忆信息的三级加工模型

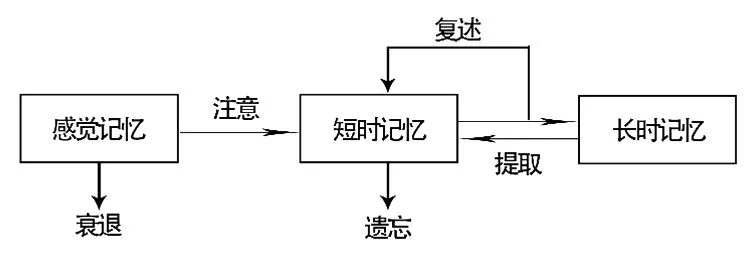

在这个巨大庞杂的 “记忆仓库” 中,信息是混杂无序的,我们按照记忆内容,可将个人的长时记忆逐步细化(见图2)。记忆可分为内隐记忆和外显记忆。内隐记忆与程序记忆、启动反应相关,是一种自动的、不需要有意识参与的记忆。人们通常并没有觉察到自己拥有这种记忆,也没有下意识地提取这种记忆,但它却在完成特定任务的操作过程中表现出来。[5]内隐记忆是不能够外化从而通过语言表述出来的,包括程序记忆,如木匠加工零件、乐手使用乐器等通过身体执行的一系列操作步骤,也包括启动效应,即在记忆中激活了一个信息,马上会想到与之相关的其他记忆信息。这些记忆并不能通过口述历史的方法被采集,更多的是通过影音的方法去记录。那些可以通过语言表述出来的知识和经历即为外显记忆,也可以被称为陈述性记忆,是可以通过口述史采访记录下来的。外显记忆包括情景记忆和语义记忆两部分,这个概念是认知心理学家塔尔文在1972年提出的。情景记忆是指个人亲身经历的、发生在一定时间和地点的事件(情景)的记忆。提取情景记忆的过程就好像回到了特定的时间和事件里再亲身经历一次。语义记忆是指个人所拥有的知识、概念、事实的信息储存,这些知识是不会随时间而产生变化的。对情景记忆的访问即为口述史访问,对语义记忆的访问则更多的是对口头传统的收集和典藏。

图2 记忆的分类

大脑一直在处理情景记忆和语义记忆,本能地把两种记忆的知识和信息进行加工并不断地进行统一,统一之后的记忆就是自传体记忆。相当于把酵母和面粉揉成一个面团进行发酵,这个知识融合的过程叫做自传化,这些自传体记忆就是我们口述访问要采访的内容。这也就解释了为什么学者和专家采集到的口述史料体量相对较大,而手工艺人或者老兵的口述史料体量较小,他们欠缺的不是情景记忆的部分,而是语义记忆的部分。因为学者和专家拥有的语义记忆多,对历史、文化、科技知识掌握的信息多,这些信息相当于酵母,他们用这些酵母反复揉这些面(情景记忆),就能叙述很多内容和史料。

2 记忆是如何工作的

关于记忆运行机制的研究可追溯至古典时代。柏拉图将记忆看作蜡板,上面可以留下印记或编码,随后储存下来,以便我们日后提取这些印记,[6]6这些印记就是记忆。几千年来,柏拉图理论一直被沿用。现代理论家们已经开始认识到,记忆是一个选择性、解释性的过程。[6]6换句话说,记忆不仅仅是被动地储存下来,而是在逐渐接受新信息的过程中再次进行选择、加工、整合、重构,使信息之间彼此关联,从而进一步丰富我们的记忆系统。随着记忆研究的发展,许多学者认为记忆机制最重要的特点在于:这是一个动态的活动,或者说是一个过程,而不是静态的实体或事物。[6]8

由此可见,不管是人的大脑、计算机、硬盘,抑或是图书馆或物流仓储,这世界上任何一个有效的记忆系统若要进行正常的运行,都要经历编码、储存、提取信息这三个过程。一段经历或感受在事件发生时被接收和获取,在 “海马体” 这个小型组织内被过滤后,收入 “颞叶” 的记忆仓库中进行储存和保留,在每次需要回忆某件事或经历时,大脑再去记忆仓库中提取这些已储存的信息,这就是记忆工作的逻辑。如果在记忆运作的过程中,这三个程序中的任何一关出现问题,那么记忆就会产生故障。

3 口述史的挑战——通往真实的重重障碍

记忆专家丹尼尔·沙克特认为,记忆故障可以被细分为七种基本的失误或 “罪过” ,简称为 “记忆的七宗罪” ,包括分心、短暂性、空白、错认、暗示、偏颇、纠缠。[6]78-79这些记忆故障类型大致可归纳为输入、储存、提取这三个层面的问题。每个人都会经历或多或少的记忆故障,随着年龄增长,记忆容量会逐渐减少,认知速度和处理信息的速度也会变慢。在实际的口述史采访工作中,任何一种记忆故障都会导致记忆片段与真实情况产生偏差或相悖,因此做口述史面临着很多挑战,在通往真实的道路上阻碍重重。

第一个层面的问题出现在输入过程中。受访人在情景发生时的观察和认知是有局限的,即以片面的视角来观察事物而导致与真实情况不符。最著名的就是2003年美国海军陆战队的士兵在伊拉克南部用水壶里的水帮助一名伊拉克士兵的新闻图片,最初的报道只采用了左边美国士兵用枪抵住伊拉克士兵额头的部分,却没有看到右边另一位美国士兵正在给他喂水。认知不仅有局限还会产生偏差,英国心理学家茱莉亚·肖曾经对 “9·11恐怖袭击” “伦敦7·7爆炸” “肯尼迪遇刺” 等大事件经历者的记忆准确度进行过多次试验,发现许多经历者针对这些重大事件的回忆都与事实存在严重偏差。[7]3认知的局限和偏颇导致最初在记忆编码时就已经产生了故障。而且每个人处理同一件事情的信息粒度也不相同,即使经历的是相同的事情,但因年龄、职业、性格特点导致的对信息和细节的把握程度在个体之间存在较大差异。

第二个层面的问题是信息储存的时候会变质。在记忆储存中最大的问题就是信息的衰退和遗忘。19世纪后期,德国心理学家赫尔曼·艾宾浩斯做了大量的试验来揭示人类大脑对于记忆储存的遗忘规律。随着时间的推移,遗忘速度呈负指数规律变化,这就是著名的艾宾浩斯遗忘曲线。记忆不但会衰退,也会遭遇无意识地转化或扭曲。记忆保存在大脑里会被不断地再加工,在新的信息储存以后,导致某些旧信息会模糊、丢失,有些相似的记忆互相干扰发生混淆,人的大脑在一次次的自反过程中转化已储存的记忆片段。此外,记忆纠缠的现象不时出现,某些伴有消极情绪或者严重创伤的记忆总是时不时出现在脑海中(如创伤后应激障碍),这类人群总是持续不断地回忆起创伤经历,影响其他记忆片段的正常储存。

第三个层面的问题是提取信息时产生问题。回忆的过程对口述史学家来说并不是一个抽象的概念,而是一个具体的、实际的、动态的重构记忆的过程。回忆不仅仅是提取以前的记忆信息片段,而是通过回忆特定的画面、故事、经历、情感,把这些元数据放进当时的叙事里,并在现在的社会和文化语境中重新构建后表达出来。茱莉亚·肖说: “记忆本身是一种创作的过程,每段记忆在被重复回忆起时,都会被微妙的改造” 。[7]0在进行口述史采访这个记忆输出的过程中,受访人对于记忆的陈述就会有选择、夸大、线索扭曲、检索停滞等问题的出现,同时采访人提问时的引导、评论、提示也会在一定程度上影响口述的质量。

在整个记忆运转的过程中,输入和保存这两个层面出现的故障是记忆的生理性所决定的,任何人都不可避免。但在第三个层面,就是记忆输出的过程中,这些问题是可以通过访问环境、时机、提问方式等口述史工作方法来解决或改善的。

4 口述史采访的实践与思考

口述史不仅仅是对个人记忆的采集,也是对集体记忆的挖掘和聚合。通常,以单一研究对象为主的口述史研究会以被研究者的传记、自传或回忆录的形式呈现,以某一族群或团队为研究对象之口述史研究则主要着重于特定历史时间的历史事件或历史专题研究,以便让历史再现。[8]84无论是个人记忆还是集体记忆,其基础都是收集受访人的自传式记忆,即通过口述史采访来调取受访人大脑中特定的情景记忆和语义记忆并予以保留。在实际的口述史采访中,可通过一些准备方法和访谈技巧帮助受访人更好地检索和提取珍贵的历史记忆。

4.1 充分的事前研究可弥补记忆遗忘

在进行正式的口述访谈之前,应收集受访人的个人信息、建立个人档案、制作履历年表,充分的事前研究可以为采访提纲提供基础的信息储备。以个人生命史口述采访为例,在正式采访前,采访者要充分了解受访人的大致经历、明确受访人所在领域的主要事迹,可通过查询公开出版物(如著作、期刊文章和新闻资料)整理出粗略的履历年表,也可通过预采访来了解受访人主要经历。采访者也可以向受访者提出请求,提供个人的资料、文件、照片、信件等。

笔者于2017年开始对北京电影学院导演系教授司徒兆敦先生进行口述访谈。司徒兆敦先生曾担任第五代导演的老师,后在北京电影学院创立了纪录片系,对中国的纪录片发展有突出贡献。在个人信息收集阶段,笔者通过查阅访谈对象相关著作、学术文章、作为导演或监制的电影作品、教师履历、向纪录片转型的经历以及前人的采访和新闻报道等资料完成了简单的个人年表。根据受访人情况拟定的采访计划是首先按照时间顺序进行生命史访谈,之后再进行第五代导演专题、人物评价及作品评价等内容的访谈。在拟定采访提纲时,可首先将年表进行阶段性的截取,再进行信息的完善和补充,用恰当的提问方式将问题描述出来,即成为单次的采访提纲。每次采访可围绕一个主题或一段时期的经历进行提问,尽量不偏离主题。

事实证明,充分的事前研究不仅可用于采访提纲的拟定,也可以在口述访谈中为受访者短暂性的记忆遗忘提供信息补充。因为人们在进行情景记忆的复述时,很难清楚准确地记得所有的人名、地名和日期,如采访司徒老师时回忆起儿时的经历: “小时候总在大院的电影院里看电影,就是现在的新影厂,原来叫什么来的?就在北太平庄那儿。” “是叫北平中电三厂吗?” 采访者这样的信息补充可以让采访话题继续进行下去,不至于因回想具体名字而中断采访进程,受访者也会因此感到放松自在,对采访者更加信任。

4.2 选择恰当的提问方式可助力记忆检索过程

回忆的过程即是在大脑里进行检索和提取记忆内容的过程,这个过程并不是随机进行的。在口述采访中,我们可以利用一些线索来触发检索过程,调取长期记忆,这些线索就是访问者提出的一个个问题。问题是口述访谈的核心,采访者必须问出好的问题才可以收集到好的口述文献资料。

(1)尽量使用开放性问题,避免封闭式问题。笔者于2016年11月参加了飞虎队以及中美第二次世界大战经历共享交流大会,在会议期间对飞虎队老兵进行了专题口述史采访。采访时设计了一些帮助受访者主动检索、调取、陈述自己记忆的开放性问题,如 “您能给我讲讲您在中国做‘驼峰’飞行员的经历吗?” “什么是飞越‘驼峰’航线最困难的部分?” 针对开放性问题的设计,口述历史学家查尔斯·莫里西主张两句式的问题提问效果最好:第一句应陈述题目,第二句则提出问题。[3]105例如在采访陈纳德译电员马大任先生时的问题 “1924年战乱朱自清先生的家眷曾随您们逃难到永嘉枫林,当时是怎样的情况?” “朱自清先生曾经在省立十中(现温州中学)教书,您对朱老先生还有哪些印象?” 这个问题接下来就可能会追问到 “除了朱老师,您还对哪些儿时老师有印象?” “您最喜欢的一门课是什么?” 这样可通过上下文检索使受访者回忆起特定历史时期的相关内容,能够很大程度的帮助检索。

(2)避免过于冗长的问题,也不要在一次提问中让受访者回答两个或以上的问题。如对当时在飞虎队做新闻记者的张彦先生的采访中就不应使用如下的采访问题 “请您谈谈为什么当时报考西南联大外文系?为什么两年后又转入历史系?” “为什么毕业后选择作为新闻记者这个工作?当时有什么职业考虑?” 这样一次性提出多个记忆线索会扰乱记忆检索过程,在回答时引起受访人的困惑,有可能忽略掉那些不想被提及的问题和细节,进而影响到口述内容的质量。

(3)利用 “闪光灯效应” 展开口述访谈。闪光灯效应是心理学范畴的一个术语,也可以被称为闪光灯记忆,是自传式记忆的一种,指的是人们对于生命中重要事件和情感经历的回忆是相当生动且深刻的,不但可以详细描述出事件本身还可以回忆起具体的细节。比如个人经历中报考大学、毕业工作、结婚生子等,以及社会事件中 “申奥成功” “汶川地震” “非典疫情” 等。对这些事件的回忆中往往伴随着大量的个人情感体验,因此在采访时可以利用这些闪光灯记忆作为主题展开访谈。这些经历不仅仅关乎个人,还和家庭朋友、社会历史时期息息相关,这些经历组成了受访人的情景记忆和语义记忆。

(4)用实物资料触发记忆检索过程。在记忆检索的过程中,线索不明的自由式回忆会使思维发散,而实物资料如手稿、信件、照片、出版物等可以帮助受访者更加容易回想起来特定时期的情景记忆。如在对陈纳德遗孀陈香梅女士的采访中问及与陈纳德将军的相关问题时,就从一张陈纳德和陈香梅结婚之初在家中阳台拍摄的照片作为记忆线索,采用漏斗式的提问方式提取相关记忆信息, “这张著名的照片是什么时候拍摄的?” ,接下来就可以提问 “陈纳德将军在生活中是个什么样的人?” “请给我们讲讲1947年您们婚礼的情况吧” 等相关问题。再如在对马大任先生的采访中问到担任译电员时的日常翻译流程时,就请受访者现场画出了将军办公室的座位图,据此说明一个电报到达后如何通过翻译、审校最后传到陈纳德将军手里的。这样的记忆外化手段在口述采访中的作用是非常积极且高效的。

4.3 尽量做到不干扰、不打断,保持记忆输出的连续性

口述访谈不只是一种语言沟通的过程,同时也包含一种双方互动中的说与听的艺术。[8]95越来越多的学者推荐采用共情式采访,即把自己置入受访者的情景记忆中,以受访者的视角看待问题,这样与受访者的内心会有更多的共鸣。采访者应尽量选择一个受访者舒适熟悉的采访环境(如家中或办公室),尝试以朋友的身份用轻松愉快的聊天来代替刻板的 “一问一答” ,切忌 “法官审犯人” 式的访谈方式。在倾听的过程中,不要随意打断受访者的陈述,而要保持微笑和点头的肢体回应,与受访者产生情绪互动。唐纳德·里奇谈到: “不论项目的目标是什么,一个好的口述历史总是会预留空间让受访者说出心里的话,而不是想方设法把受访者的回答塞进预设的问题和思维模式里” 。[3]22若受访者的回答偏离了采访提纲,可根据采访内容和具体情况引导访谈;如有追踪性问题可视时机插入提问,若时机不宜,可先将遗漏的问题记下,等受访人把与主题相关的话说完时再进行提问,不必须按照采访提纲的顺序进行访谈。同时,对访谈内容切勿提供任何建议,切忌发出 “嗯” “没错” “是这样” 的评论性声音,这会扰乱访谈的录音和录像,影响到后期的编辑。

4.4 勿用引导提示性语言扭曲记忆线索

在记忆提取的过程中,受访者的叙述会受到带有暗示性、诱导性的提问方式的影响,从而扭曲真实的记忆内容。在口述采访中,采访者应尽力避免用不恰当的提问方式或对受访者回答的过度评论来暗示受访者作出违背其记忆的陈述,换言之就是应避免提出带有偏见和立场的问题。例如引导性的问题 “父亲在电影领域的成就是不是对您报考电影学院的影响特别大?” 这样的提问会扭曲受访者原本回答问题的方式,如改为 “父亲在电影领域的成就对您报考电影学院有影响吗?” 这就是完全中立的提问方式了。

4.5 与受访者建立可持续的信任关系是收集真实记忆资源的有效途径

口述访谈根据采访对象大致可分为个人的生命史访谈和多人的专题性集体访谈。不同的是,生命史访谈通常需要几年的时间,通过数十次口述访谈的累积最终形成一个对完整生命体的记录。而专题性口述访谈则是针对某一特定的主题,对多位事件亲历者和相关研究者进行采访,通过对口述史料的整理分析,还原某个特殊时期或某个历史事件的社会缩影。不论是生命史访谈还是专题性访谈,与受访者建立信任关系是顺利开展口述访问、获得第一手真实记忆资源的有效途径,选择一个人进行口述史访问,就是选择与他共同度过一段时光,经历有心灵共鸣的一段体验。通过一段时间建立起的信任感和亲切感可以使受访者在采访过程中敞开心门畅所欲言,使收集到的口述史料更为丰富和全面。

5 结语

记忆的文献价值和研究价值是不可估量的,研究者通过口述历史的方法采集记忆从而 “还原” 特定历史时期的人和事,这些珍贵的记忆信息不仅仅是一种 “社会记忆” 或 “活的历史” ,更可以真正地反映个人的认同、行为、记忆与社会结构、社会变迁之间的复杂关系。[8]3但是记忆的生理性和心理性决定了记忆在日常的运行机制中会面临着各种各样的记忆故障,从而导致记忆信息的遗忘、扭曲、偏差。