抗战文化记忆下西南联大文献资源整合现状及推进策略

陈海玉,赵 冉,万小玥(云南大学历史与档案学院)

国立西南联合大学(以下简称 “西南联大” )是中国抗日战争时期建立的一所综合性大学,是现当代教育史的重要文化符号。西南联大是抗战文化研究的重要视角,随着抗战文献整理与研究的深入,其文献资源建设工作也倍受重视。但由于缺乏法规支撑、机构协作和方法创新,西南联大文献资源建设问题凸显,直接影响西南联大文献信息价值的实现和服务效能的提升。笔者认为,有必要基于抗战记忆视角对西南联大文献资源建设现状进行梳理,总结理论建树和实践价值,分析制约因素和推进策略,使西南联大文献资源建设取得实质性进展。

1 国立西南联合大学文献资源整合建设的现状

1.1 国立西南联合大学文献资源收集收藏主体多元化

西南联大在办学过程中产生形成了数量颇丰的文献资料,这些资料承载着西南联大厚重的记忆。但随着西南联大所属的清华大学、北京大学和南开大学各自复校及人员流动,有关西南联大的文献资料分散于世界各处,被众多机构和个人所收藏,呈现着多元收藏主体的特征。

(1)西南联大所属高校的收集收藏。西南联大文献史料的收集最早始于对西南联大所属各校档案馆、图书馆馆藏和相关机构收藏的发掘。如,北京大学校史馆收集了从国立长沙临时大学到国立西南联合大学时期的大量会议记录、照片和实物等珍贵文献;云南师范大学作为西南联大办学地,收藏了包括原始文件、碑刻印信、照片图片、盖有戳记的图书、师生论著与口述史料等种类丰富的文献史料,成为西南联大历史文献资源的重要构成部分。

(2)文化机构的收集收藏。随着社会关注和研究范围的扩大,西南联大文献史料的收集主体已辐射至社会相关机构,如,云南师范大学西南联大博物馆收藏了实物及各类文献1,000多件、历史图片1,000多张,云南省档案馆收集收藏有西南联大文献301卷,昆明市档案馆收藏有西南联大教授演讲大事记和20多份演讲手稿及100多份 “一二·一” 运动的文献史料和照片,昆明市呈贡区档案馆收集了大量西南联大研究所与当时呈贡县政府官员之间的信件、文件及当时的社会调查、人口统计等文献。[1]

(3)社会团体、个人的收集收藏。许多西南联大文献资料为社会团体和民间个人藏家所保存,数量无法估算。诸如西南联大时期编印出版的图书、杂志、报纸,留下的各类证件、同学录、老照片、信札、书法作品、研究论著手稿等,种类繁多,包罗万象。

西南联大文献收集主体的多元化在一定程度上反映了各界对西南联大文献收藏较高的关注度和参与度,但多元主体也导致了资源保存分散,增加了文献信息资源整合的难度。

1.2 国立西南联合大学文献资源整理编纂的多样化

(1)基于馆藏资源的分类汇编。西南联大文献史料经过多年的整理编纂取得了很大成绩,其中最系统和全面的汇编成果当属以北京大学、清华大学、南开大学、云南师范大学四校档案馆馆藏资料为主而编纂的《国立西南联合大学史料》,该书共6卷,内容涉及会议记录、教学科研文件、教师学生文献等,是反映西南联合大学当时办学基本状况、精神及教学科研概貌的第一手资料。其次是地方档案局、馆的文献汇编,如昆明市社会科学界联合会与昆明市档案局、馆联合汇编的《抗战时期西南联大教授演讲录》《李、闻惨案时事报道选编》《一二·一运动实录》,以昆明市档案馆保存的第一手文献史料为依据,再现和还原了当时的历史真相。最后是一些校友会、学会团体根据相关机构的收藏进行的编纂,如西南联合大学北京校友会编辑的《国立西南联合大学校史——1937至1946年的北大、清华、南开》,该书重点记录了西南联大的各院系历史、大事记、爱国民主运动、课余生活等内容, “附录” 部分详列了 “本科毕业生统计表” 和 “学生目录” ,堪称一部内容翔实的校史文献汇编本。

(2)基于私人文献史料的整理汇编。除了各地档案馆收藏的西南联大文献,保存于民间团体和私人的西南联大师生证章类材料(如准考证、借书证、毕业证、校徽、奖章、印章、纪念册)和手迹类材料(如西南联大师生各时期的题词、艺术作品、信件、日记、宣言、传单、标语)都是反映西南联大历史重要的第一手史料,并有一些编纂成果陆续问世,书信类如《张伯苓教育言论选集》《闻一多年谱长编》《胡适书信集》,个人日记类如《长征日记——由长沙到昆明》《清华园日记·西行日记》《郑天挺西南联大日记》。此外,还有西南联大师生的毕业纪念册,如《国立西南联合大学一九四六级五十周年纪念册》。

(3)基于西南联大师生回忆口述材料的整理汇编。西南联大回忆口述史料是西南联大历史见证人和知情者的亲知、亲闻、亲历的原始资料,具有很强的文献价值。有关的回忆录,包括何兆武的《上学记》、西南联大校友会整理的《笳吹弦诵在春城:回忆西南联大》、赵瑞蕻的《离乱旋歌忆旧游》等,挖掘记录了西南联大期间当事人的生活学习点滴,立体呈现了鲜活的历史记忆。而对口述资料的整理,多年来成绩喜人。先行者张曼菱女士早在20世纪90年代就开展了西南联大师生的十年访谈之旅,涉及科学家、政治家、社会学家、哲学史家、艺术家、诗人等,以 “西南联大” 为主题展现出他们的人生追求历程和境界,其最终的成果《西南联大行思录》《西南联大启示录》《西南联大人物访谈录》是对西南联大历史记忆的抢救性发掘整理成果,具有里程碑式的意义。在此基础上,2018年《西南联大口述史》制作团队先后采访了112位校友及亲属,采访时长4,000多分钟,整理访谈文字48万余字,[2]生动、形象地重现了联大历史场景。

(4)基于西南联大影像和实物遗存的整理汇编。用影像和影视手段记录保存的西南联大记忆再现了特定的历史场域,也呈现出许多不为人知的历史细节。在保存西南联大记忆的历程中,不少学者开展了对影像的探索,整理出版了一批珍贵画册,如云南师范大学的《世界教育史上的长征·西南联大湘黔滇旅行团纪实》(画册)、余斌的《西南联大·昆明记忆》(图片)、张曼菱的《照片里讲述的西南联大故事》等。同时,纪录片在保存西南联大历史记忆方面功不可没,其中的集大成者是2018年由云南省委宣传部与中央新影集团联合出品的《西南联大》纪录片。该片引用了多部人物自传、书信、日记、访谈口述文献等素材,还引用了存于美国国家档案馆的1937年清华大学校庆阅兵片段和清华校长梅贻琦参加阅兵活动的历史影像资料,客观地还原了联大师生的生活细节,弥足珍贵。

1.3 国立西南联合大学文献数字资源处理的多类型

资源的数字化处理是整合、组织、检索、利用文献信息的有效途径,为信息共建共享、互联互通提供了便捷条件。一是资源的数字化加工,即把西南联大文献资源的纸质文本信息通过扫描和信息录入的方式转化为数字化形式。二是数据化处理,即把纸质文献中的传统文字表达形式变成能被计算机识别的数字表达形式,[3]依托信息平台,实现西南联大文献资源的保护与共享利用。三是数据库建设,即建设一个能够长期存储、组织管理的数据集合,用户可以对数据库中的数据进行新增、查询、更新、删除等操作。[4]数字化是西南联大文献资源整合的必由之路,其工作也不断推进,如2012年北京大学图书馆牵手清华大学图书馆、南开大学图书馆和云南师范大学图书馆共同建成西南联大史料数据库,收录了2万余条数据,包括人物访谈录、研究文献、照片图片、相关视频、校友文痕和联大藏书等多个专题,为今后西南联大文献资源建设明确了数字化方向,探索了可行性路径。但由于建成时间较早,该库收录的信息资源有限,同时相关视频和文字资料只能在北京大学图书馆内查询和点播,检索利用范围受到限制。2018年上线的 “西南联大访谈数据库” 和国家社科基金重大招标项目《西南联大文献资料收集整理与数据库建设》等,都将极大促进西南联大文献数据库建设的进程。

综上所述,西南联大文献资源建设已积累了一定成果,存在多种整合方式,但尚缺少专门针对西南联大文献资源整合思路的研究,缺少对各地分散资源整合机制的设计,也缺少将资源整合与服务利用进行结合的战略思考。

2 已有国立西南联合大学文献资源整合的特点与局限

2.1 需加强与文化事业发展的契合

文献资源整合要为历史研究服务,更要为当下的时代服务。习近平总书记在中央政治局第三十六次集体学习时指出,要利用互联网扁平化、交互式、快捷性优势,推进公共服务高效化,用信息化手段更好感知社会态势。[5]西南联大文献史料是特定历史文化的产物,是研究西南抗战史、近代教育史、文学史、图书馆史的重要凭证,也是地方文化、抗战文化重要的资料支撑,因此在互联网时代下要充分将相关文献资源进行交叉整合,推进 “交互式” 资源建设,促进信息共建共享,为当下的各项文化事业服务。由于与其他的文献资源缺乏有效链接,西南联大文献资源陷入信息孤岛状态,制约了资源当代价值的实现。在如何与这一时期其他领域文献资源进行相互关联、与当下地方文献资源建设实践融合、与革命历史文献资源整合建设问题上,尚需进行深入探索。

2.2 散存文献资源集中整合亟待解决

西南联大文献遗产具有古籍、档案、文化遗产和史料等多元属性,难以仅依托某一机构进行集中保护工作。西南联大档案资源收藏目前呈南北地域分割之势,具有多地、多机构保存和民间大范围散存的特点。就体制内机构来看,西南联大文献资源广泛分布于图书馆、档案馆、博物馆等文化机构,各收藏机构之间尚未形成对西南联大文化遗产调查、整理和服务的理论支撑和合作模式,馆藏主体各自为政和馆际壁垒使得信息不能有效整合,文献资源在集中保护和共建问题上面临困境,其利用效能无法最大化,亟须结合实际情况提出应对策略。

2.3 文献资源整合主体缺乏联动协作

西南联大文献资源建设的主体构成包括:相关地区各级各类综合档案馆、图书馆、博物馆、高校及民间团体和个人,多主体共建有利于各自发挥作用,但如果缺乏相互之间的联动协作,也易造成各自为政和馆际壁垒局面。如当下的西南联大档案数据库建设因共建共享平台和管理系统有限,基本上是各馆自建自用,且各馆数字化管理水平参差不齐,数字化资源重复建设,导致了文献资源的碎片化存储,公众利用时面临重重障碍。

2.4 标准化构建是文献资源整合面临的关键问题

西南联大文献资源馆藏来源不一,具有不同的数据格式和元数据标准,实体文献资源建设缺乏统一标准,整合对象多元、分散,这些因素都加大了资源整合工作的难度。此外,基于馆藏西南联大文献资源的数字化建设缺乏统一建设标准、数字化技术各异、各机构端口链接不畅都成为制约西南联大文献资源整合的关键要素。如何构建各馆藏资源建设标准化,是实现西南联大文献资源整合亟待解决的问题。

3 抗战记忆视域下的国立西南联合大学文献资源整合对策

3.1 构建国立西南联合大学文献资源体系

在对西南联大文献资源进行梳理的基础上,笔者认为西南联大文献资源体系包括原生文献资源和建构性文献资源两方面。原生文献资源是指 “本来就有的或既有的” 文献资源,一种是收藏于档案馆、图书馆、博物馆、高校和科研院所等机构的文献资源,一种是散存于民间的或者流失海外的,包括书面、口述和实体文献资源。构建性文献资源 “主要指由文献工作者或其他记忆机构工作人员主动记录、主动建构的文献资源,尤其是对于那些无法收集进馆且没有记录的物质文化遗产和非物质文化遗产” 。[6]当前有关西南联大资源的建设不仅依赖于新文献史料的发现,更要基于既有的文献资源,从档案史料、图书文献、社会调研及口述资料等方面重新审视以往西南联大文献资源成果,高屋建瓴整合文献资源。其目标是基于社会记忆观,从文献形式类别、内容主题、分布规律来构建西南联大文献资源体系,确立西南联大资源建构的目标原则、不同类别文献的价值鉴定标准、分类方法、整理规范,以揭示西南联大办校期间不同层次文化事项的状况、变化、特点和联系情况,呈现其发展轨迹脉络,为相关研究所用。可以考虑以地方综合档案馆为主体构建西南联大数字文献资源中心,以保存和呈现一个完整连贯的联大历史记忆。如南京市以市档案馆为主体,联合中山陵园管理局、中共南京市委党史工作办公室共同整合抗战文献资源,围绕全民族抗战爆发八十周年举办 “全民抗战中的南京记忆” 系列展览,向公众呈现了南京的抗战记忆,利用抗战文献有效地开展爱国主义教育。[7]

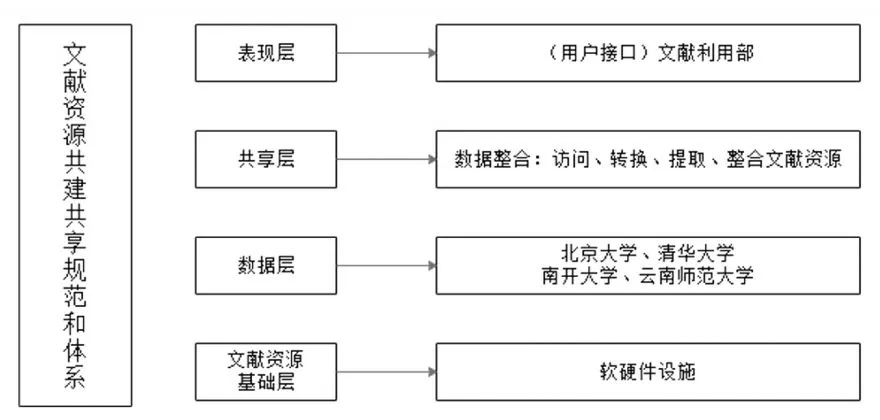

3.2 国立西南联合大学文献资源整合的视野问题

文献资源整合是为了向用户提供 “一站式” 便捷服务,一站式服务强调文献机构面向不同类型、不同需求的用户提供其所需各种范围内的文献资源,因此要基于用户多样化、多层次需求拓宽资源整合视野,为用户提供统一的查询入口。从范围上看,包括未有资源的收集和已有资源的整合。前者是指有关机构积极主动地收集并进行整理编目,形成一个机构合理、配置优化的有机整体;后者是指有关机构以征集、购买、合作、共建的方式从收藏有相关文献材料的机构、团体、个人中集中相关文献资源,再运用现代化信息技术把分散保存在不同地域、不同机构、不同人员手中的文献资源转化为数字化形式保存。从内容上看,既要整合文献信息本身,也要兼顾西南联大文献网站、信息技术标准及相关规章制度等。从地域上看,结合地域优势和特点因地制宜地通过目录整合、数字化全文整合、数字化资源导航整合等方式对一定区域内的西南联大文献资源进行整合。通过从范围、内容与地域三个视野进行的文献资源整合,采取构建文献资源基础层、数据层、共享层、表现层四个层级的文献资源整合管理系统(见下图),实现西南联大文献资源一站式服务。其中,文献资源基础层指软硬件设施建设,数据层汇集具有西南联大文献资源的馆藏主体,共享层根据国家标准整合文献资源,表现层通过网络端口实现文献资源的共建共享,为用户提供文献利用窗口。如由国家档案局、国家图书馆与中国社会科学院合作筹建的抗战文献数据平台,已上传了1万余种图书、400种报纸、近1,000种期刊、200种红色文献和近5,000张照片,[8]平台以资源共享为原则,借助互联网平台汇集抗战资源,方便用户有效利用抗战资源。

图 文献资源整合管理系统的总体逻辑

3.3 国立西南联合大学文献资源整合机制的完善

①建立多机构合作机制,以地方综合档案馆为主导力量,加强档案馆之间、档案馆与社会各界之间的互动合作,推进资源整合的力度。《中华人民共和国档案法》第十二条指出:博物馆、图书馆、纪念馆等单位保存的文物、图书资料同时是文献的,可以按照法律和行政法规的规定,由上述单位自行管理。[9]因此,西南联大文献资源建设要从实际需要出发,整合各主体力量以形成一个有机联系体,通过优化资源配置减少或避免西南联大文献资源建设工作中的孤立化、片面化现象,构建一个和谐的文献工作生态环境。如云南省档案局与云南师范大学合作建立 “云南西南联大历史研究中心” ,双方优势互补,在文献信息资源共享、历史研究、爱国主义教育等方面紧密合作,树立了档案局与高校合作共建共享西南联大资源的典范。②形成统一的管理体制。西南联大文献资源整合需循序渐进,注重可行性和规范性,建立健全相关法律法规,在其保障下统一规划管理,分工协作,以确保资源整合工作的有序进行。③完善标准保障机制。建立健全相关的规章和标准,规范文献收集、整理、数字化和服务利用工作,以保障西南联大文献信息资源的高效共建。④加强信息共享机制。既要重视软件环境建设的现代化和兼容性,构建西南联大文献资源网络体系,还要利用多种途径提供多样化的西南联大信息检索服务。如,2008年 “重庆图书馆馆藏民国文献检索系统” 在局域网内试运行,该检索系统收录大量抗战文献,现今,重庆图书馆已在民国文献阅览室、地方文献阅览室面向读者开通所有加工完成的民国文献的检索、阅览、打印等服务。[10]

3.4 国立西南联合大学文献资源整合的有序化和优化

西南联大文献资源保存较为分散,为方便管理、促进服务利用,首要工作就是将无序资源变有序,集中分散和多元的文献资源,[10]进行规范化整理和妥善保管。但有序化不能盲目追求文献原件实体的集中统一保存。由于西南联大文献来源复杂,一些机构从不同途径搜集保存西南联大文献,许多民间组织和个人也是西南联大文献的持有者,一味强调原件实体集中则涉及文献所有权等问题,既不合法理也不合情理。因此,需要尊重历史、正视现状,谋求多样化、可行性的资源整合方式,如通过捐赠、购买、代管、复印等法律允许的方式最大限度地收集文献。如,桂林图书馆设立了桂林抗战文献中心,规范抗战文献的资源建设工作,并有地方文献征集人员专门负责基层抗战文献征集工作。此外,已有的西南联大文献资源也需加强优化,整合文献信息内容和应用,关联资源、平台和手段等各种要素,形成有机整体,提高效能和效率。[11]如辽宁、黑龙江和吉林三省的图书馆建立了东北抗战文献数据库,该数据库整合抗战资源,方便用户直观、系统、快捷地查询与利用抗战文献。因此,应夯实和推进西南联大文献资源的数字化工作,建立统一的数字平台,将分散保存于不同机构的西南联大文献目录录入数据库以优化各馆的联大资源结构,并通过编制翔实、完整的数字联合目录开展馆际查询服务,实现西南联大文献数据资源的互通共享,为多样化的利用需求提供便捷服务。

3.5 国立西南联合大学文献资源整合中的标准化

标准化是西南联大文献资源整合工作有序开展的前提条件,标准化的缺失将会导致资源建设质量的参差不齐与资源共建共享的信息不畅。参与西南联大文献资源整合的主体应从信息资源(图书、期刊、报纸、软盘、光盘、网络数据库)著录格式、标引规则、数据指标、符号表达与转换及流通规则等方面进行标准化建设,同时,还包括软件和硬件系统的兼容性。[12]此外,西南联大文献资源的整合建设标准化应依据国家已颁布实施的条例执行,如《纸质文献数字化规范DA/T 31-2017》《录音录像文献数字化规范DA/T 62-2017》等。