上颌窦外侧壁厚度的CBCT影像测量分析

褚杨 王宇 关淼升 黄徐琛 李鸿波

随着口腔种植学的进步和发展,种植修复已经成为牙列缺损及缺失的首选修复方式[1]。在种植手术中,植入区骨的质和量是影响种植手术成败的关键因素[2]。当上颌后牙区牙列缺损或缺失后,骨组织缺乏适度的生理性刺激不断萎缩吸收,加之上颌窦气化等因素的存在,常出现上颌后牙区剩余骨量不足的情况,使种植手术遇到困难[3],临床上经常采用上颌窦提升术解决这一问题[4]。由于上颌窦的范围、形态变异较大,如果术前没有详细、全面了解上颌窦相关解剖结构的特征,可能造成手术失败[5]。许多报道[6,7]认为上颌窦外侧壁过薄或过厚均会影响上颌窦外提升手术实施的难易程度及并发症的发生率,因此术前需对外侧壁厚度详细准确测量,提前制定手术方案,准确选择术区,确保手术顺利进行。锥形束CT(cone beam computed tomography,CBCT)不但能够对缺牙区骨高度及宽度进行精确测量,而且能够对上颌窦相关解剖结构进行研究分析[8,9],因此,口腔诊疗中常用CBCT对上颌窦进行测量评估[10]。

1.研究对象

1.1 病例的收集 按年龄段及性别分组,选取2013年1月至2017年12月在口腔科门诊行CBCT检查的符合纳入排除标准的500例患者,收集其CBCT影像资料作为研究对象。所有的CBCT原始容积数据影像均由口腔放射专业人员进行拍摄获得。

1.2 纳入研究病例标准[11]年龄为21-70岁成年汉族人群;CBCT影像清晰,无影响上颌窦观察的伪影;上颌窦无明显占位性病变;上颌骨无严重先天发育缺陷和畸形。

1.3 排除研究病例标准[11]病例基本信息不完善;少数民族患者;上颌窦区影像显示不全;上颌窦外伤和手术史。

1.4 分组方法 将21-70岁之间符合纳入排除标准的患者分组,每10岁为一个年龄段,每个年龄段男、女各50人,共10组、500例患者、1000侧上颌窦。

2.实验方法

2.1 仪器设备 使用德国KaVo锥形束CT扫描获得原始数据,扫描条件:球管电压120kV,球管电流5mA,曝光时间4s,重建层厚0.25mm,立体像素0.25mm,扫描视野10cm×13cm。应用exam-Vision自带的测量软件在相同参数下进行影像的分析和测量。

2.2 拍摄方法 拍摄时使患者眶耳平面与地面平行,咬合关系处于牙尖交错位。由口腔放射专业人员采用德国KaVo锥形束CT扫描完成原始容积图像数据采集。

2.3 测量方法及指标 打开患者的CBCT影像资料,记录患者年龄、性别等一般信息,在CBCT 15mm层厚曲面重建影像上观察上颌窦,对患者每颗牙位对应的上颌窦外侧壁厚度逐个进行测量,选取测量牙牙齿中轴对应的上颌窦冠状侧面为测量面,对于上颌牙不连续缺失者,测量位置为缺失间隙中轴对应的上颌窦冠状侧面,对于上颌牙连续缺失者以对颌牙中轴对应的上颌窦冠状侧面为测量面进行测量。分别选择上颌窦底部、距窦底垂直向上lcm、距窦底垂直向上2cm位置作为测量点,利用自带软件测量工具,测量与测量点水平基线相交处的上颌窦外侧壁厚度[12](图1)。

图1 上颌窦外侧壁厚度测量方法示意图

2.4 统计分析 每组项目均由同一名经验丰富的口腔医师进行操作、测量和记录,分别测量三次,时间间隔一周,取其平均值作为最终测量结果。采用Stata,version 15.0(College Station,TX:StataCorp,LLP)软件进行统计学处理。计数资料用χ2检验。P<0.05表示差异有统计学意义。样本量较小用Fisher精确检验。样本量较大为1000例,数据满足正态分布前提下,计量资料采取t检验以及方差分析,比较两组及多组间的不同。不满足正态分布时,采取秩和检验。

3.上颌窦外侧壁厚度及变化趋势

3.1 上颌窦外侧壁厚度 在窦底、窦底垂直向上1cm、窦底垂直向上2cm位置的上颌窦外侧壁平均厚度分别为3.97mm、2.62mm、2.61mm,见表1,表中上颌侧切牙(maxillary lateral incisor,IM)、上颌尖牙(maxillary canine,CM)、上颌第一前磨牙(maxillary first premolar,PM1)、上颌第二前磨牙(maxillary second premolar,PM2)、上颌第一磨牙(maxillary first molar,M1)、上颌第二磨牙(maxillary second molar,M2)、上颌第三磨牙(maxillary third molar,M3)均采用英文缩写形式表示。

表1 各牙位上颌窦外侧壁厚度统计情况

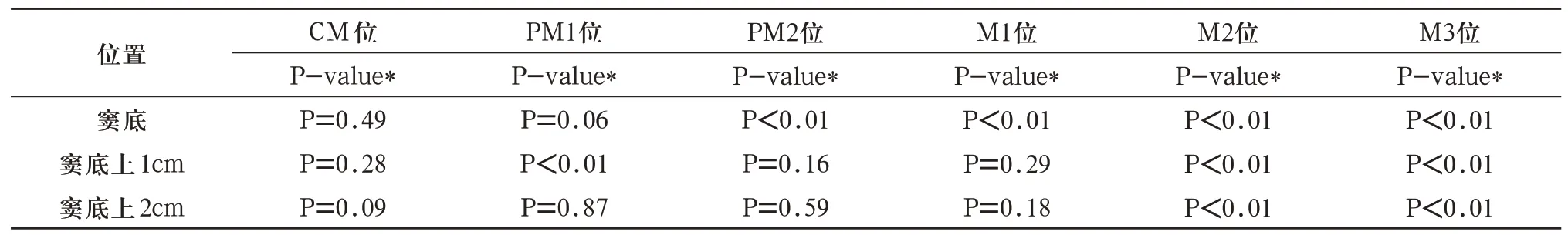

3.2 各年龄段不同牙位的上颌窦外侧壁厚度差异,见表2。在窦底位置,不同年龄上颌窦外侧壁厚度在PM2-M3牙位的差异具有统计学意义,其中PM2、M1、M2位上颌窦外侧壁厚度在41-50年龄组较其他年龄组薄,在M3位,随着年龄的增长,上颌窦外侧壁厚度呈增厚趋势;在窦底上1cm位置,不同年龄外侧壁厚度在PM1、M2、M3牙位的差异具有统计学意义,其中PM1位,上颌窦外侧壁厚度在41-50岁年龄组更薄,M2位上21-30岁年龄组外侧壁厚度明显小于其他年龄组,在M3位,随着年龄的增长,上颌窦外侧壁厚度呈增厚趋势;在窦底上2cm位置,不同年龄外侧壁厚度在M2、M3牙位的差异具有统计学意义,其中在M2位置,上颌窦在41-50岁年龄组最薄,在51-60岁组、61-70岁组最厚,在M3位置上颌窦外侧壁在21-30岁年龄组最薄,在41-50岁年龄组最厚,呈现一定的增龄性变化趋势。

表2 各年龄段不同牙位的外侧壁厚度差异

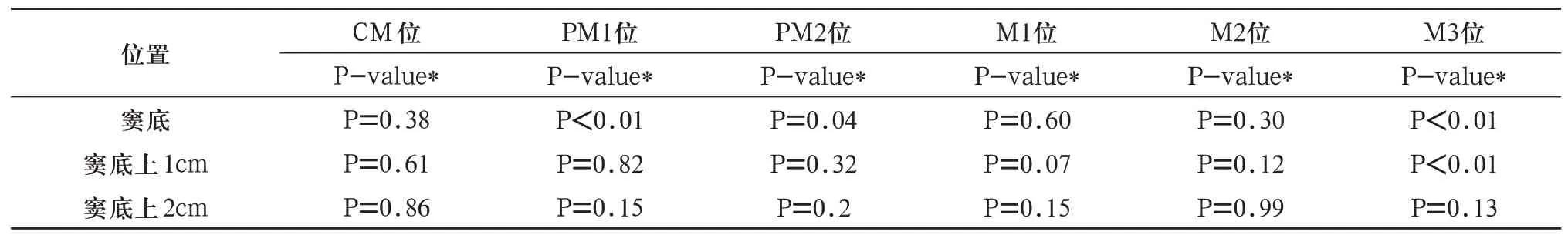

3.3 上颌窦外侧壁厚度在不同性别与侧位的分布 在窦底位置,上颌窦外侧壁厚度在PM1、PM2及M3位置的左、右侧分布差异有统计学意义(P<0.05),其中在PM1、PM2位,右侧上颌窦外侧壁厚度大于左侧,在M3位置,左侧上颌窦外侧部厚度大于右侧;在窦底上1cm位置,上颌窦外侧壁厚度仅在M3位置左、右侧的分布差异有统计学意义(P<0.05),左侧厚度大于右侧,见表3。

表3 左右侧不同牙位的上颌窦外侧壁厚度差异

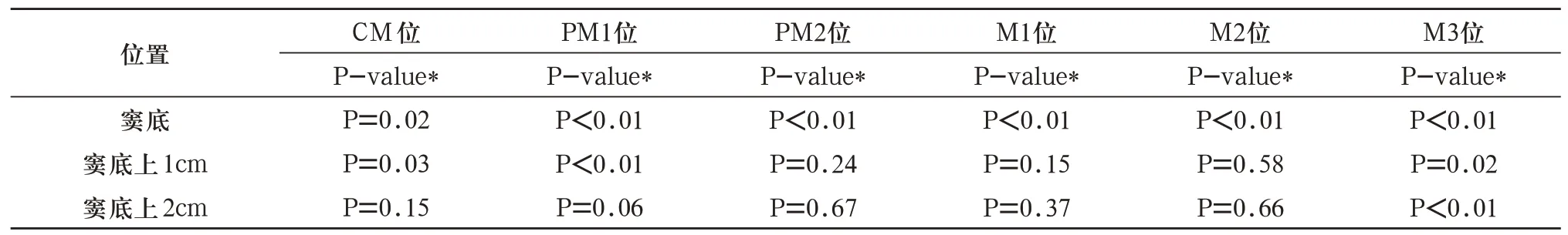

在窦底位置,男女间上颌窦外侧壁厚度在各个牙位均具有显著差异,男性外侧壁厚度大于女性;在窦底上1cm位置,CM、PM1及M3位置,厚度差异具有统计学意义,其中CM、PM1位置上颌窦外侧壁厚度男性大于女性,M3位置女性上颌窦外侧壁厚度大于男性;在窦底上2cm位置,仅在M3位置观察到统计学差异,女性上颌窦外侧壁厚度大于男性,见表4。

表4 性别间不同牙位的上颌窦外侧壁厚度差异

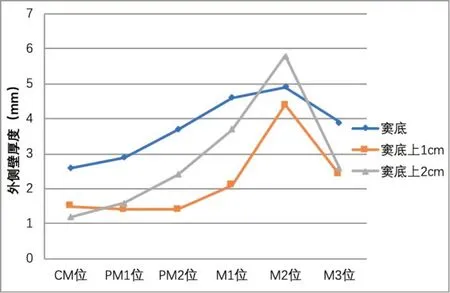

3.4 上颌窦外侧壁厚度的变化趋势 上颌窦外侧壁厚度在窦底、窦底上1cm、窦底上2cm位置,自近中最前点到远中最后点呈增加趋势,见图2。

图2 上颌窦外侧壁厚度在不同牙位各垂直高度的变化趋势

4.讨论

对于上颌窦外侧壁厚度的测量、外侧壁厚度变化趋势的分析,有利于在上颌窦提升术中确定侧壁开窗的位置,降低手术的难度,减少并发症的发生,提高手术成功率[13,14]。

目前关于上颌窦外侧壁厚度的研究多数选取上颌窦底为测量基点,从窦底垂直向上,按照0、1cm、2cm的固定距离进行测量,这是由于在临床操作中行上颌窦提升术时,下方水平骨截骨位置多在牙槽嵴上方约2-3mm处进行,垂直截骨长约10-15mm[12,15],因此,自窦底至窦底上2cm区间内为行上颌窦提升术常见的术区范围,对此范围内的上颌窦外侧壁厚度加以测量评估是成功进行上颌窦提升手术,避免术中和术后并发症的关键。一些研究测量了上颌窦外侧壁的厚度[16-18],但这些研究报告的结论却不尽相同,这可能与其影响因素较多有关,这些因素包括种族、地域、性别、民族、个体差异、缺牙、全身情况等。

本实验研究对象在窦底、窦底上1cm、窦底上2cm的上颌窦外侧壁平均厚度分别为3.97mm、2.62mm、2.61mm,与先前部分研究结果相比厚度略大[19,20],这可能是由于纳入标准不同,我们的研究对象中缺牙的点位数比例很小。颌骨在行使功能的过程中,不断承受、传递和分散 力,因而骨板较厚,而牙齿缺失后,颌骨缺乏适度的功能刺激,骨板厚度变小[21]。

5.结论

本研究以500例患者的CBCT影像资料为研究对象,对其外侧壁厚度进行观察测量,尤其是对上颌窦外侧壁厚度的变化趋势进行了评估分析,得到结果:上颌窦外侧壁厚度从上颌窦近远中向最前点至最后点呈增加趋势。术前通过对CBCT影像资料的观察测量,可以准确评估上颌窦外侧壁厚度及其厚度的变化趋势,能够为上颌窦手术的路径及手术方式的选择提供依据,确保种植手术得以更加准确安全的实施。