从基础普及走向系统培养:高校创业课程群建设路径研究

谢冰蕾

从基础普及走向系统培养:高校创业课程群建设路径研究

谢冰蕾

(宁波大学 海运学院,浙江 宁波 315211)

高校创业课程是国家推动高质量人才培养和深化创新创业教育改革的重要载体。创业课程从“基础普及”向“系统培养”的功能转向,也是高等教育“数量革命”向“质量革命”的发展转向。这一转向也集中呈现了当前课程门类体系不清、整体师资水平参差不齐、课程评价维度单一等问题。本研究认为,以高校创业教育的全过程培养为视角,以创业课程群建设为主线,从构建分层分类创业课程群、建立交叉融合教师队伍、完善不同课程多元评价三个维度,有助于推动高校创业课程群建设。

高校;创业课程;课程群;分层分类;建设路径

深化高校创新创业教育和产教融合改革,是国家实施创新驱动发展战略、促进经济提质增效升级的迫切需要。[1]创业课程在推动高校创业教育普及、促进创新创业人才培养、推动产教融合中发挥了不可替代的作用。创业课程建设在我国的发展大致可分为从无到有、从少到多、从多到优三个阶段。第一阶段是“从无到有”,1988年,教育部颁布《面向21世纪教育振兴行动计划》后,清华大学等9所试点高校开设了创业课程,标志着我国高校创业教育迈出了第一步;第二阶段是“从少到多”,伴随着我国创业教育改革发展,我国高校创业课程在课程门类、师资队伍、教学研究等多个领域得到了快速发展,表现为数量和规模的大幅提升,尤其是2015年国务院颁布《关于深化高等学校创新创业教育改革的实施意见》后,高校创业课程数量进一步增多,初步形成了通识、专业、网络三大课程体系雏形;第三个阶段是“从多到优”,尽管第二个阶段基本完成了高校创业教育的普及需求,也在推动我国高质量人才培养和经济社会转型中发挥了重要作用,但在高校创业课程快速发展的同时,高校创业教育的质疑声和批评声不时出现,高校创业教育课程的质量评价结果也差强人意。究其原因,当前创业课程建设在课程、师资、评价等方面存在短板。2018年9月,国务院出台《关于推动创新创业高质量发展,打造“双创”升级版的意见》对创新创业教育升级提出了新的要求,进一步明确了高校创业教育要面向全球新一轮科技革命和产业变革,以“新工科”“新医科”“新农科”“新文科”为代表的高等教育内涵式发展,提出了专创融合、产教融合人才培养模式的新要求。因此,在剖析当前高校创业课程建设现有问题的基础上,构建面向创业教育全过程的创业课程群,由此建构师资供给框架和课程多维评价体系,实现创业教育从基础培养向系统培养转变。

一、创业课程建设面临的三大短板

(一)课程短板:低效重叠,课程供给缺乏统一科学的建设规划

高校创业课程最早追溯1947年哈佛大学商学院Horace Moses教授的“新创企业管理”。[2]我国高校创业教育起步较晚,但伴随着国家经济社会发展和“双创”战略推进,高校的创业课程在近10年里迅猛发展。创业课程作为高校创业教育的载体和途径,问题现象表现为:从宏观上,研究热、实践冷,课外热、课内冷,相关客体热、教师主体冷,通识性教育易、因材施教难,短期指导易、长期培养难,硬性知识多、思想熏陶少等。[3]

从微观上,源于课程性质、实施主体非统一性,课程内容重叠、趋同化严重,创业教育全程化的课程体系还不够完善,课堂教学与创业教育活动未能整体规划,理论学习与实践训练未能相互促进,专业教育与创业教育没有很好的融合。

具体来说,一是课程品类上,不同来源的创业课程在内容上缺乏足够数量的“内容共识”,彼此之间或者大相径庭,或者高度重叠,尤其是近几年来伴随着高校双创教育重视力度不断增加以及实施创业教育主体的多元化,这种现象越发明显,例如“大学生创业基础KAB”“职业生涯和创新创业”及“大学生创业基础”作为不同的课程名称,但其授课对象、阶段却属同类。此外,创业课程的理论总体较多,实践课程偏少,呈现出“前重后轻”的状态,课程品类的分布与学生不同阶段的学习需求还不能相匹配。二是课程性质上,公共必修和选修两种类型占比较大,专业必修和选修课程占比较低,创业教育和专业教育的融合还有较大空间,尤其是面向新一轮全球科技革命和产业变革下以新工科教育为代表的高等教育质量革命,对创新创业人才培养提出了新的要求,而当前基于任务型的创业课程教育仍占据着上风。三是课程品质上,高品质的创业课程数量还不多,伴随着高校创新创业教育的推进过程,创业课程数量发生了大幅增长,但受制于学校重视力度、师资力量、教学资源投入,课程生命周期较短,课程建设的动力明显不足,制约了创业精品课程的发展。总的来说,当前课程建设存在的低层次建设、无序建设、交叉重叠等现象和问题,归根到底是创业课程的供给侧方面缺乏统一、宏观的共识和规划。

(二)师资短板:参差不齐,师资队伍缺乏交叉融合的有力支持

多领域、多类型、多层次是当前高校创业课程师资的基本特征。调研显示,从高校创业师资的来源构成上,主要由学工系统辅导员、专业教师、企业家三大部分组成,包含了辅导员、政工人员、专业教师、经管类教师、企业家、校友;从师资的管理主体上,分布在学生处(学工系统辅导员)、教务处(专业教师)、创新创业学院(创业辅导员、部分聘请的校友、校外企业家)、各学科性学院(对应的学科专业教师)、团委(部分聘请的校友、校外企业家)等;从构成比例上,学工系统辅导员约占65%,其次是企业师资约占20%,专业教师约占15%;从职称结构上看,高级职称的师资比例不到13%,中级职称比例约46%,初级职称约占41%。调研数据还显示当前高校创业课程的师资队伍来源多元,师资队伍的整体管理难度大,教师对于课程的归属感不高等特点。

主要问题为:一是专业教师的比例过低,认同度不高。如果说课程的设计与开发决定了创业教育与专业教育之间相互融合、彼此渗透的范围和方式,那么来自教师的认同和支持则决定了二者相互融合的程度。[4]当前课程中呈现的“前重后轻”现象究其原因为专业教师的参与度不高,而影响参与度的因素主要为专业教师对于创业教育内涵以及与专业教育两者融合存在的质疑或不理解。二是师资管理主体多元,归属感不高。从当前课程师资主体和比例可以看到,创业课程的产生出于不同的工作视角,往往在一个高校内出现了多个管理主体,教师往往成为了“移动式”教学工具,大大降低了教师对课程的认同度和归属感。受制于教学师资力量,教学过程又往往实行模块化教学,课程设计由多名教师完成,师生对课程的体验感缺乏连贯性。同时,创业课程作为一门综合性学科知识构成的课程,在创业师资门槛标准上没有统一的标准,师资队伍水平参差不齐,尤其是在推进创业教育与专业教育融合过程中,师资支撑明显不足,在多重因素叠加下,创业课程对师资参与的吸引力逐步下降。

(三)评价短板:维度单一,课程效果缺乏多元多维的立体评价

课程效果问题其实质是一个评价问题,核心问题涉及学生学习评价、教师教学的评价、教学过程和课程的整体评价。课程内容设置和师资队伍水平两个要素是影响课程效果的关键。从课程目标定位而言在于“培养什么人”,而对学生而言则在于“课程于我有何价值”。

首先,各类的创业课程分布于不同的管理部门,主要依托于创业学院、学生处、教务处、商学院、团委等,管理力量有限,教学管理、科研团队的组织体系还不够健全,对于教师的考核和激励机制与课程的目标还不相符,继而影响课堂教学的质量和精品课程的建设与形成。

其次,自创业课程实施公共必修课后,受师资、场地等客观条件制约,开课班级往往人数规模较大,教学过程中往往以灌输式的理论教学、专题讲座、走访参观等形式为主,体验式的“头脑风暴”、专题研讨、商业游戏等相对受到限制,以及在推行的创业基础MOOC课程中,围绕存在的教学设计、互动机制、课程考核等问题还有待完善,对于教学过程的监测与评估缺乏有效手段,由此学生的课程体验获得感不足。

再者,在课程考核评价上,从不同的理论视角,创业教育评价要有“过程要素评价”(Process factors)和“影响评价”(Impact evaluation),前者侧重于过程中的各要素的评价,后者则侧重于最终成效的评价。[5]

在课程教学评价中受课程实际授课教学、师资教研团队等要素影响,目前各类创业课程的课程考核比较单一,主要以团队完成创业计划书或是个人创业规划书为主,对个体的参与监测和评估缺乏多维多元、科学有效的监督和管理,尤其是在普及阶段的课程中缺少客观有效的评价、在创业计划训练和实践训练中缺少立体、多元的考评方式,往往还不能有效地对学生进行客观、精准评价,从而影响学生的继续学习兴趣和课程教学价值发挥。

二、创业课程群建设的生成逻辑

(一)从有到全:创业教育培养需求与创业课程群建设的生成

中国高等教育已经站在普及化阶段的门槛上,提高发展质量是世界范围内高等教育的时代主题。[6]从宏观环境上,中国经济正从高速度建设增长向高质量发展转变,以信息技术、人工智能为代表的新一轮科技革命与产业变革正在加速到来,加快促进产业发展与高等教育的融合,跨学科、多行业的融合与合作正在生成。从“人口红利”到“工程师红利”的战略目标,是对高等教育内涵式发展和创新创业人才培养提出的新要求。“统筹推进世界一流大学和一流学科建设总体方案”将“培养拔尖创新人才”列为五项建设任务之一,国家提出了深化高等学校创新创业教育和产教融合改革,根本在于实施创新驱动发展战略,促进经济提质增效升级、经济增长动能转换,建立起与新一轮经济发展相适应的高等教育。

人才培养需要系统化的育人过程支撑,现有的高校创业课程基本上满足了普及性创业教育的需求,这也让每一位学生有机会接受创业教育,但高密度的普及性创业课程仅仅是创业人才培养的初级阶段,创业教育的后端延伸、创业教育与专业教育的深度融合还非常有限,面向全过程、全链条的创业教育课程群还没有形成,这与当前创业课程的种类和分布是密切相关的。创业课程的建设需要围绕人才培养的全过程,遵循“循序渐进、逐步提升”的成长发展规律,通过理论与实践教学的融合、创业教育与专业教育的融合,在不同的教育阶段设置不同性质的创业课程。从大国到强国,是创业教育面向专业教育、面向产业发展的深度融合过程,延伸创业教育的培育链,推进形成创业教育全过程的创业课程群既是基础也是前提。

(二)从叠到链:课程结构优化需求与创业课程群建设的生成

一流的创新创业人才培养需要一流的创业课程群作为基础支撑。当前,创业课程建设面临着“质量不高、结构不优”的主要问题。一方面,基于课程质量革命的迫切需求,高质量的创新创业人才培养建立于系统、优质的精品课程群基础上。当前课程建设质量不高突出表现在庞大的数量与精品课程的数量不成正比,创业课程建设上往往存在师资配备薄弱、建设经费受限、部分课程生命周期短,高质量的“MOOC+SPOC”精品课程不多等问题。在推进高等教育内涵式发展和创新创业人才培养过程中,迫切需要破解创业精品课程建设的“梗阻”,建立起培养全过程的精品课程体系。

另一方面,基于课程结构变革的迫切需求,围绕创业教育的总体要求,综合不同的课程内容设计,实现创业知识体系的串联。创业课程结构问题是教育领域普遍存在的供给侧问题,完善的创业课程体系需要结合不同的创业对象,从而提升创业课程设计的匹配性。创业教育的完成过程应当依次包含创业基础知识的学习、专业创新创业教育、创业计划训练、创业实践训练四个部分,四个部分层层递进,环环相扣,构成了创业教育的四个阶段。破解当前创业课程在结构上存在的“内容重叠、层次不清”等无法有效满足学生和人才培养需求的问题,关键在于在四个阶段设置相对应的创业课程,优化公共必修课、公共选修课、专业必修课、专业选修课的结构比例,实现创业课程的“去叠建链”,从质量和结构两个维度建设创业课程俨然成为了创业课程群建设的突破口。

(三)从粗到精:师资队伍建设需求与创业课程群建设的生成

伴随着我国高校创新创业教育改革的推动,创业师资队伍在规模上、专业化建设上得到了发展,但在教师队伍结构、自我发展动力、教学胜任力、教研团队建设上存在较大的短板。当前,高校创业课程的师资主要以“兼职”为主,创业课程分布主要集中于普及性教育阶段,大部分基础创业教育课程是一种基于任务式的教学,存在“专业教师兴趣不高,学工教师过度承担”的现象,担任创业课程的教学并不是他们的“正业”,专业教师认同度、参与度低,学工教师流动性大,专业化师资建设缺少课程和学科的依托,教师的“归属感”缺失,自我发展的专业平台、学术共同体尚未形成,继而导致课程质量不高、创业教育与专业教育融合很难推进,形成了高校创业教育发展的“断头路”。实质上,高校创业教育的改革升级很大程度上是创业教育与专业教育的融合发展,是师资队伍结构的变革性调整。从人才培养的角度,基础在于课程和师资,加强师资队伍建设和结构调整是创业教育转型升级的关键,也是创业课程群建设的必然逻辑。

创业课程群的建设需要迫切在师资队伍上进行供给侧结构性优化:一是整合队伍,建设“专兼结合”“校内外结合”“教学科研相结合”“线上线下结合”的师资队伍,解决“引得来”的问题,进一步优化师资队伍结构,扩大专业教师比例,提升学工教师、企业家师资的教学水平,在实现创业课程从基础普及向系统培养转变过程中,依托创业人才培养的全过程、全环节设置相对应需求的课程,形成专业化、一体化、科学化的课程群,建立起创业课程群建设相适应的教学师资队伍;二是探索开辟师资队伍的专业化发展路径,设置师资队伍的有效激励政策,解决师资队伍“稳得住”的问题,依托学科建设的模式,提升高校创业师资队伍的长期激励,依托专业教师队伍推进创业教育与专业教育的融合,面向产业发展的创新创业人才培养是未来发展趋势,提高专业教师的理念认识,建立起依托学科基础的创业教育体系;三是探索构建高校创业师资的交流渠道、互动平台、成长生态,解决的是“做得好”的问题,创新构建区域师资共建共享机制,加速创业师资群体内部的不断迭代和新生力量的孕育,形成教学师资良性的螺旋上升系统。

三、创业课程群建设的路径探索

课程群是指围绕一门学科或某一个问题,将该学科或主题具有逻辑关系的若干课程的知识、方法、问题等进行重新规划,整合构建而形成的课程系统。创新型人才培养是一个新的理论和实践命题,通过创业教育促进创新型人才培养,更是有很多亟待探索的新领域和新问题。[7]高质量的人才培养需求推动高校创新创业人才培养改革,其着力点在于建构系统的创业课程群。创业课程、师资队伍、评价体系既是当前高校创业课程面临的三大短板问题,也是现阶段深化创新创业教育改革的突破点,而三个短板的落脚点在于创业课程群建设,其建设的路径分别在于:构建分层分类创业课程群的新格局、建立教师队伍精准化配置的新秩序、完善不同课程多元评价的新体系。

(一)新格局:探索构建分层分类的创业课程群

创业课程群既是一个系统问题,也是一个结构问题。在宏观上,根据学生需求和人才培养阶段设置对应课程,组成课程群,覆盖创业教育的全过程;在微观上,创业课程群要实现“必修课+选修课”“创业教育+专业教育”“理论+实践”三个融合。

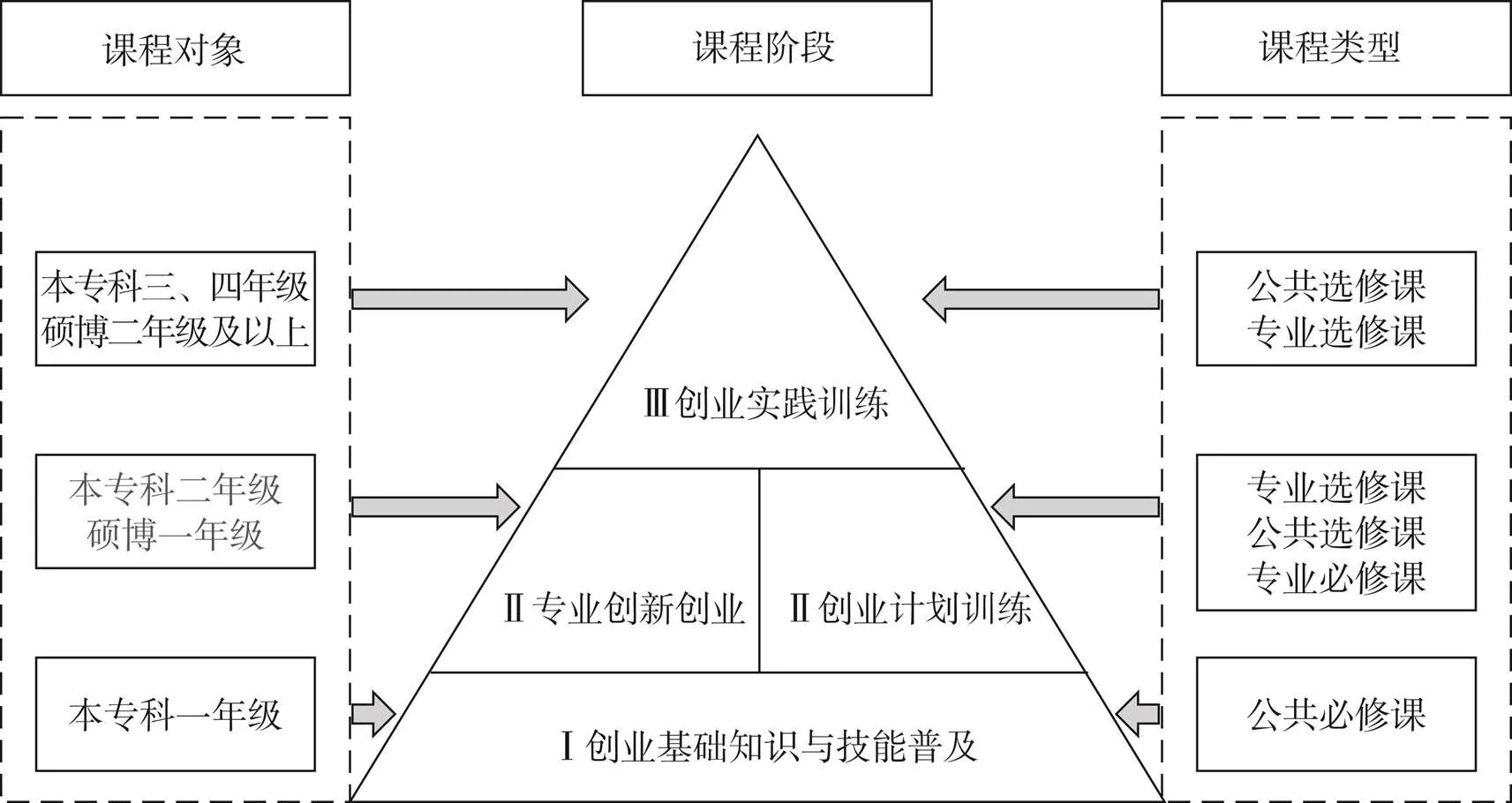

图1 基于创业教育全过程的“金字塔”创业课程群构建图

1. 构建基于培养全过程的“金字塔”创业课程群

大学生创新创业能力的发展是一个不断渐进的过程,在每一个阶段提供与学生创新创业能力发展程度相匹配的课程可以提高创新创业教育的效率和质量。[8]打破当前高校创业课程中存在的课程设置“前重后轻”、内容趋同化等关键问题,在于梳理研究培养环节的需求,根据不同年级、需求构建“金字塔”三阶段的创业课程体系,具体见图1。

第一阶段为基础普及阶段:本阶段主要面向本专科一年级学生,以普及创业基础知识与技能为主要内容,课程采用公共必修课形式。该阶段要整合现有创业基础课程资源,由校创新创业学院统筹,依托各学院创业教育基层组织开展创业基础教育的普及工作。第二阶段为融合提升阶段:本阶段主要面向有需求的本专科二年级学生或硕博一年级学生,以专业创新创业和创业计划训练为主要内容,课程采用专业选修课、公共选修或专业必修课三种形式。充分依托学科资源,推动创业教育与专业教育融合发展,在校创新创业学院课程基础上推动以学科为单位的专业创业教育课程开发与培育,为学生提供专业性的创业教育供给服务。第三阶段为实践探索阶段:本阶段主要面向有需求的本专科三、四年级或硕博二年级及以上学生,以创业实践训练为主要内容,课程采用公共选修课、专业选修课两种形式。充分借力校外企业家资源,依托产教融合平台,对需求学生提供创业实践训练服务。

2. 实现“三融合”的创业课程群

推进创业课程的多样化、专业化、一体化就是要创业课程群建设实现“必修课+选修课”“创业教育+专业教育”“理论+实践”三个融合。首先,依托三个阶段的分段供给,以普及供给和个性需求为导向实现“必修+选修”融合,让公共必修课、公共选修课、专业必修课、专业选修课四类课程贯穿于整个课程群。校级主管部门主要职能在于组织、协调、分配资源,做好整体创业教育的顶层设计、方向引领、资源匹配、教学监督,主体教学要下层到基层学院,激发基层学院承担创业教育的活力和智力,推动创业教育与专业教育的融合发展。其次,要突出培养学生在专业中的创新创业意识,强化“创业教育+专业教育”的融合。实现创业教育与经济社会发展的耦合是新一轮经济发展的趋势所向,创业教育必须实现创业教育与专业教育的深度融合,创新基于学科基础的创新创业人才培养。一方面要激活学科组织和学科师资参与创业教育的动力,另一方面要重点推进“四新”(新工科、新医科、新农科、新文科)为代表的学科、跨学科专创融合教育示范点建设;最后,要实现“理论+实践”融合,依托产教融合平台,吸纳行业企业家、校友参与到创业教育人才培养的环节,提高创业教育和人才培养的社会结合度,在三个阶段、不同课程性质设置相结合的课程内容中,提升学生的参与感、获得感。

(二)新秩序:推动建立交叉融合教师队伍

创业教育师资队伍是创业课程群建设的关键要素。破解当前高校创业师资队伍在结构分布不合理、自我发展动力不强、胜任力不足等客观问题,探索创业师资队伍在优化配置、专业提升、教研团队建设方面进行探索和突破。

1. 优化师资队伍的配置

优化配置问题应当遵循课程阶段特征与内在需求的逻辑主线,着力于力量、结构、配置三个维度的优化。力量上,整合现有创业师资力量,扩大专业教师力量的引入和培养,增加高级职称教师和优质企业家参与比例;结构上,要加强创业教育后阶段的力量组成,实现创业师资在年龄上、职称上、类型上的合理分布;在配置上,基于课程设置的三个阶段,将现有师资队伍按需按优原则配置到全过程培养链中。第一阶段主要配置学工系统辅导员、部分经管类专业教师,完成普及性知识教学;第二阶段配置创业教育系统培训过的专业教师、部分创业企业家、经管类专业教师,完成专业创业的启蒙教学和创业计划的训练;第三阶段配置创业企业家以及有创业经历的在校教师,实行校内外双导师制,完成创业实践的教学训练,继而实现围绕课程教学环节的最优化配置。

2. 要加强师资队伍的专业建设

在师资管理体制上,一是要设立创业教育师资的准入制度,实施课堂教学的助教制度,校外企业导师进课堂要建立门槛制度,鼓励面向行业导向的校外优质企业家进课堂,创业教师发展上要适当倾斜资源建立相配套的激励机制,吸引专业教师、高职称教师进入创业课程;二是建立统一的教师培训体系,建议创业教育师资培训统一由学校人事处负责实施,相关部门可以提供方案建议,实行校内创业课程教师100%培训计划;三是形成区域优质师资流动机制,鼓励创业课程教师跨学科、跨学校联合做强精品课程,为区域高校创业教师和校外企业家创造条件共建创业课程群。在师资类型上,充分挖掘各类创业课程师资的优势特点,要面向学工教师、专业教师、校外企业家建立骨干教师培育计划,鼓励学工教师围绕创业基础课程做强模块教学,形成创业基础精品课程。鼓励专业教师结合专业开展创业教育探索,突破创业教育与专业教育融合度不高问题,在融合中探索新型的专业型创业人才培养模式,同时创业课程群建设应当着重加强专业教师的创业培训,提高专业教师在创业师资队伍中的比例,建立起年龄结构、职称结构较为合理的师资队伍。

3. 要着力推进教研团队建设

创业课程是一门综合性学科知识为一体的课程,要分别结合同一教学阶段、不同教学阶段、校内校外组建起教学团队,设立创业教育团队纳入学校团队考核。创业教育科学研究既有效提升师资队伍水平和课程建设,同时也从根本上解决创业师资的自我发展动力不足问题。在教研团队建设上,鼓励跨学科、跨学校、跨行业组建教学研究团队,实施创业课程群的共建、联建,课程培育项目、教学研究项目、科研项目推行联合申报,创新课程建设的组织模式创新。在形成一定的教研基础上,鼓励、支持成立面向区域内的创业课程研究中心,为创业课程群建设提供动力。

(三)新体系:创新完善课程群的多元化评价

B S 布鲁姆在《教育评价》中提出:“评价乃是系统收集证据用以确定学习者实际上是否发生了某些变化,确定学生个体变化的数量或程度”。[9]而在创新创业教育评价上,徐小洲提出:“随着创新创业教育项目的普遍开展,建立创新创业评价理论模型、制定科学合理的整体性评价体系、规范我国创新创业教育评价实践,既能为优化创新创业教育政策提供依据,也有利于更好地激发学校、教师和学生参与创新创业教育的积极性。”[10]创业课程群的多元化评价体系需面向三个维度:课程、学生、教师。

在课程评价上,高等学校创业课程质量好不好,最直观有效的观测指标就是师生的满意度。面向学生,要建立课堂内容、教学过程、课程体系的评价和反馈;面向教师,要以学期为单位召开研讨反馈会,构建课程的评价机制,继而从根本上解决对课程教学效果、人才培养两个核心指标的评估。通过评价制度形成课程的遴选机制,面向创业教育的三个阶段形成一批创业精品课程。在学生评价上,要破解当前创业基础阶段因班级规模大而形成的“考评模糊”和实践训练阶段的“考评单一”的两个核心问题,创业课程群覆盖高校创业教育的全过程,围绕培养过程中不同的培养目标设立多样、精准的评价内容,尤其是学校相关主管部门要组织开展相关针对性的研究工作,建立起科学化的课程学习评价体系和学生筛选体系。在教师评价上,要打破唯学生课程评价为方式的教师教学评价制度,引入团队考核制度代替教师个人考核制度,要在建立以教学评价为主的评价体系基础上,逐步融入精品课程建设、教研成果、科研成果的评价,实施综合性的评价机制。

四、结语

高校创业教育课程群的建设是高校深化创新创业教育和产教融合改革的突破口,既是教育内部结构的调整,也是系统资源整合的过程。基于高质量“双创”人才培养定位的“课程群”建设突破了“课程”建设本身的单维局限,从课程内容、师资建设和评价体系三个方面构建“群”的“金字塔”式建设路径。突破“课程”建设而探讨“课程群”建设的价值在于,开拓研究视野的同时,观照了课程、师资和评价的内部统一,从有到全、从叠到链、从粗到精的积极变化将该问题的探索引向深入。

[1] 国务院. 国务院办公厅关于深化高等学校创新创业教育改革的实施意见[EB/OL].(2015-05-04)http://www.gov.cn/zhengce/content/2015-05/13/content_9740.htm.

[2] 李洪修,马罗丹. 美国大学创业课程建设的经验与启示[J].高等工程教育研究,2017(1): 164-168.

[3] 宫福清, 闫守轩. 高校创业教育课程: 全球视野与本土构建[M]. 北京: 高等教育出版社, 2017: 80.

[4] 黄兆信, 王志强. 论高校创业教育与专业教育的融合[J]. 教育研究, 2013(12): 59-67.

[5] 徐小洲. 创业教育课程设计及其有效性评价—以浙江大学《创业基础》MOOC课程为样本[J]. 华东师范大学学报, 2019(1):16-22.

[6] 赵继, 谢寅波. 中国高等教育高质量发展的若干问题[J]. 中国高教研究, 2019(11): 9-12.

[7] 杨晓慧. 我国高校创业教育与创新型人才培养研究[J]. 中国高教研究, 2015(1): 39-43.

[8] 贾建锋. 基于能力成熟度模型的大学创新创业课程体系构架[J]. 高等工程教育研究, 2018(5): 178-182.

[9] B S布鲁姆. 教育评价[M]. 邱渊, 译. 上海: 华东师范大学出版社, 1987: 6.

[10]徐小洲. 创新创业教育评价的VPR结构模型[J]. 教育研究, 2019(7): 83-90.

Research on the Construction Path of Entrepreneurship Curricula in Universities: From Popularization to Systematic Cultivation:

Xie Bing-lei

( School of Maritime, Ningbo University, Ningbo 315211, China )

Entrepreneurship courses in universities are an important carrier for China to promote high-quality talents training and deepen the reform of innovation and entrepreneurship education, which manifests the shift from popularization to systematic cultivation, and from quantity revolution to quality revolution. This shift reveals the current such problems as vague curriculum system, inadequate faculty, single-dimensional curriculum evaluation, etc. This paper, therefore, aims to explore the construction of university entrepreneurship curricula from the dimensions of hierarchical and classified entrepreneurship curricula, integrated faculty teams, and multiple evaluations for different courses from the perspective of the whole process of entrepreneurship education in universities.

universities; entrepreneurship courses; curricula; hierarchical classification; construction path

G642.0

A

1008-0627(2021)01-0074-08

宁波市哲社规划课题教育专项“面向产业需求的宁波高等教育产教融合模式创新和实践路径研究”(G20JY-01);宁波大学教研项目“一带一路”来华留学生创业教育体系构建研究”(JYXMXYB201949)

谢冰蕾(1986-),男,浙江嘉兴人,讲师,研究方向:创业教育和创业实践。E-mail: xiebinglei@nbu.edu.cn

(责任编辑 赵 蔚)