近二十年我国基础教育改革热点的聚类分析——学术与政策的文本考查

张天雪,朱一琳

近二十年我国基础教育改革热点的聚类分析——学术与政策的文本考查

张天雪,朱一琳

(浙江师范大学 教师教育学院,浙江 金华 321004)

为把握基础教育改革方向,明晰基础教育的未来议题,夯实教育现代化进程的奠基工程,以2000年至2020年间的学术和政策两类文本为样本,探寻该领域的改革热点。学术文本以CSSCI中基础教育类的四本期刊中782篇论文为代表,政策文本以教育部以上部门出台的173份政策为代表,以SATI3.2和SPSS22.0为工具,进行关键词词频统计、聚类分析和趋势分析。研究发现,近二十年基础教育呈现出几个特点:课程改革影响广泛深远;教育公平转向优质均衡;教师问题持续成为话题;教育体制问题渐进性成为热点。在学术研究与政策决策逐步合流的趋势下,未来在“十四五”期间,基础教育改革的实践和发展将围绕以下几个方面:教育生态将日益受到关注;教育质量将成为基础教育明确的追求;教育公益问题将引导教育公平;农村教育问题将进一步聚焦;主体将转向新一轮生本研究;招生考试将成为改革的支点。

基础教育改革;基础教育热点;聚类分析;教育改革与发展

基础教育在教育现代化进程中具有基础性、先导性和全局性的重要作用。改革开放后,中国的基础教育发展经历了两个二十年:1980-2000年基础教育改革的主题是“教学”,解决的是“怎么教”的问题,是教育改革链的神经束;2000-2020年的主题转化为“课程”,解决的是“教什么”的问题,是以新课程改革为主线的神经元的强化。每个阶段主题鲜明、重点突出,其中很多改革是交叉、嵌套的,既有实践的先行,也有理论的引导,还有政策的指引,三者之间的联结点是基于实践、面向现场、始于问题的学术与政策之间的张力关系。未来20年,基础教育同样应超越各级各类教育,率先总体实现教育现代化,由基教大国迈入基教强国。知往鉴来,本文拟对近20年基础教育领域学术争鸣与政策关注的热点问题进行聚类分析,勾勒曾经的主题,展望“十四五”期间基础教育的改革议题。

一、研究方案

(一)研究样本

学术和政策是源于实践且反哺实践的改革工具,二者之间既矛盾对立,又发展统一。探索二者之间关系向来是教育改革方法论中的前提命题,袁振国教授就曾呼吁“做政策型研究者和研究型决策者”。[1]对二者关系向来有不缺少形而上的分析和相互矛盾的佐证,但缺乏实证数据的支持。本文基于学界和政界两套话语体系,分析近20年基础教育中政策与学术的语料,对其进行聚类分析,探求基教领域的热点与难点问题,既可从宏观上把握实践历程,又可在理性层面审视改革绩效。故,本研究从学术论文和政策文本两个维度进行取样。

学术方面,本研究选取了CSSCI期刊中与基础教育最为相关的三本学术期刊《教育发展研究》《中国教育学刊》《教育科学》和公认权威综合期刊《教育研究》中的基础教育类文献为研究对象。以CNKI为检索数据库进行高级检索,以主题为“基础教育”或含“基础教育改革”,检索时间为“2000-2020年”进行精确检索,经手工删选,剔除无关及相关性弱的文献,共获得有效文献782篇。

政策方面,由于基础教育是教育改革的一个面,所以政策不必聚焦于各司局的局部规章、通知、办法,只需对教育部及相关部委、国务院、中共中央层面的文件进行爬梳即可。故本研究以中华人民共和国教育部政府门户网站为检索数据库,以“教育部公报”和“教育发展统计公报”两处公开文献为数据来源,收集2000-2020年间发布的“基础教育”相关文件,共获得有效政策文本173个。

(二)研究方法和工具

本研究采用文本分析技术中的关键词分析法、共词聚类分析法和趋势预测技术。研究工具以浙江大学刘启元等人开发的SATI文献题录信息统计分析工具[1]和SPSS22.0软件为主。

1. 高频关键词的词频统计

词频分析法是指利用能够揭示或表达文献核心内容的关键词或主题词在某一研究领域文献中出现的频次高低来确定该领域研究热点和发展动向的文献计量方法。[1]本文将收集到的782篇学术文献和173篇政策文本的关键词作为文献研究对象,采用普莱斯公式、二八定律以及自定义频次的混合选取法,提取频次适恰的高频关键词。[4]

首先,将两个样本数据导入SATI软件完成词频统计。

其次,为避免因泛义命名等因素影响分析结果,在剔除低频关键词后,进行“同义近义词合并”和“本体关键词剔除”的处理,如,删除“基础教育”“新基础教育”;将“课程改革”和“基础教育课程改革”合并为“课程改革”等。最终得到有效高频关键词共34个,其中学术来源21个,政策来源13个。

2. 高频关键词的聚类分析

共词聚类分析是共词分析方法的一种,其实质是寻找一种能客观反映元素之间亲疏关系的统计量,然后根据这种统计量把元素分成若干类,其结果体现主题发文量与研究热点、研究内容与类团、主题间距离和主题内距离,树状图能直观地反映出聚类结果。[1]因此,本研究将学术源和政策源的关键词数据分别导入SATI软件构建共词矩阵,再利用SPSS生成聚类图。本研究采用系统聚类法的“组间平均链锁距离(Between-groups linkage)”的聚类方法,以克服极端值造成的影响。[2]

3. 高频关键词的趋势分析

采用SPSS软件统计聚类后的高频关键词词频及每年出现的词频比率,得到2000-2020年学术和政策两处来源的高频关键词趋势图;将学术与政策共有的关键词进行合并统计,得到共有关键词的趋势图,趋势图能直观反映高频关键词在近20年的发展状况,判断该关键词未来的发展趋势。

二、研究结果

(一)关键词的词频分析

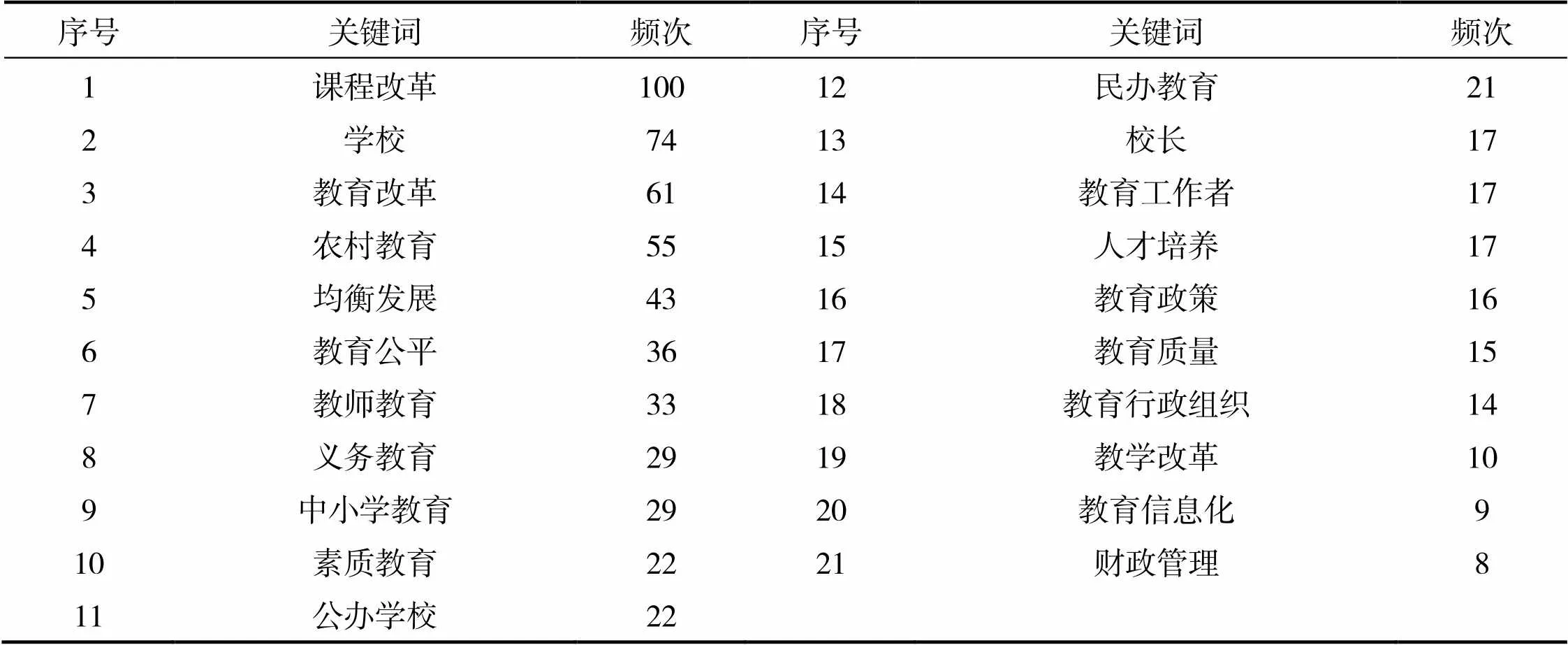

总体来看,关键词集中在“课程改革”“农村教育”“教学教材”等,其在很大程度上反映了我国基础教育改革中的热点。如表1,学术文本的21个高频关键词中,“课程改革”“学校 ”“教育改革”“农村教育”“均衡发展”“教育公平”这六个关键词出现了34次以上,①频次极高。说明近20年基础教育发展过程中,这六个方面是大多数学者关注的热点问题,与前文所述的基础教育发展阶段的特征相一致,微观上的课程改革毫无疑问是近20年内基础教育改革的重中之重,是伴随着学校改革及中观上的区域教育均衡发展和宏观上的教育公平价值导向而在实践中演绎的。

表1 学术源高频关键词统计表

表2 政策源高频关键词统计表

如表2,政策研究的13个高频关键词中,“管理工作”“德育 ”“课程改革”“校园安全”“教材建设”“农村教育”“办学条件”“社会实践”“教育督导”“两基”这十个关键词出现的频次达到了7次以上。②可以发现,近20年基础教育发展过程中,政策关注的热点问题在于教育体制改革(管理工作、教育督导)、教育载体规范(校园安全、办学条件)、教育内容发展(德育、课程改革、教材建设、社会实践)以及教育短板解决(农村教育、两基)。

对比两组高频词统计结果,发现双方的高频词存在很大交集,说明在热点问题的聚焦上,学术研究与政策颁行具有一定同构性,即中国教育学术和教育政策总体上是基于问题、面向实践、互动互助的。从两者独有的高频词来看,学术研究所涉及的维度更为广泛,更多地聚焦于中微观领域,而政策则试图从宏观上发挥鲜明的导向作用,这里不排除政策样本来源部门位级比较高的原因。

(二)高频关键词的共词聚类分析

1. 学术源高频关键词聚类分析结果

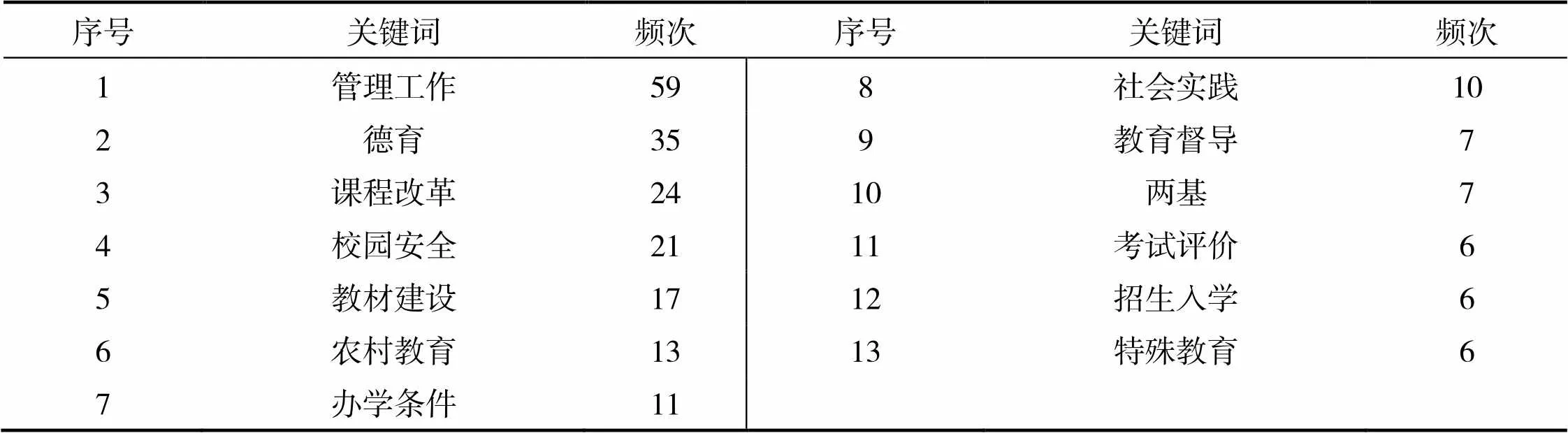

如图1,借助软件对学术源高频词进行聚类的结果为以下七类:(1)农村教育、财政管理;(2)教育公平、教育质量、教育政策;(3)义务教育、均衡发展、教育信息化;(4)教育工作者、校长;(5)中小学教育、民办教育、公办教育;(6)学校、教育行政组织;(7)素质教育、教学改革、课程改革、人才培养、教育改革、教师教育。

图1 学术源高频词聚类树状图

共词聚类分析虽然能够基于数据统计反映聚类结果,具有客观性和科学性的优点,但也具有排斥性和敏感性的缺点,例如一个关键词只能被归入一类。[6]而在教育问题中,领域间主题交叉是常态,因此聚类结果还需要结合已有的研究成果和相关理论进行主观上的定性分析,综合考量二者结果。最终将以上聚类结果归纳为教育主体(4.6)、教育理念(2)、教育均衡(1.3)、教育体制(5)、教育活动(7)五个方面的热点问题。

在教育主体层面,学校、教师、校长及相关人员历来是学术研究的着力点。近20年的教育理念确实也从“效率优先、兼顾公平”转向了“公平优先、兼顾效率”(2010年前)和“优质公平”(2010年至今)。这既需要政策的制度规约,也需要学术的理论探索。同一时段内,我国基础教育的宏观重点是农村教育、义务教育的均衡发展问题,微观重点是以素质教育为主轴的课程改革、教学改革、人才培养、教师教育等教育活动,而日渐关注教育主体的参与感、获得感、满意度则是巨大的时代进步。

2. 政策源高频词聚类分析

重复以上操作,政策高频关键词的聚类结果集中为以下四类:(1)管理工作、校园安全、教育督导;(2)德育、社会实践;(3)农村教育、办学条件、特殊教育、两基;(4)教材建设、考试评价、招生入学、课程改革。综合主客观结果,最终将政策源聚类结果归纳为:日常管理、课程改革、教育均衡和德育实践四个方面。

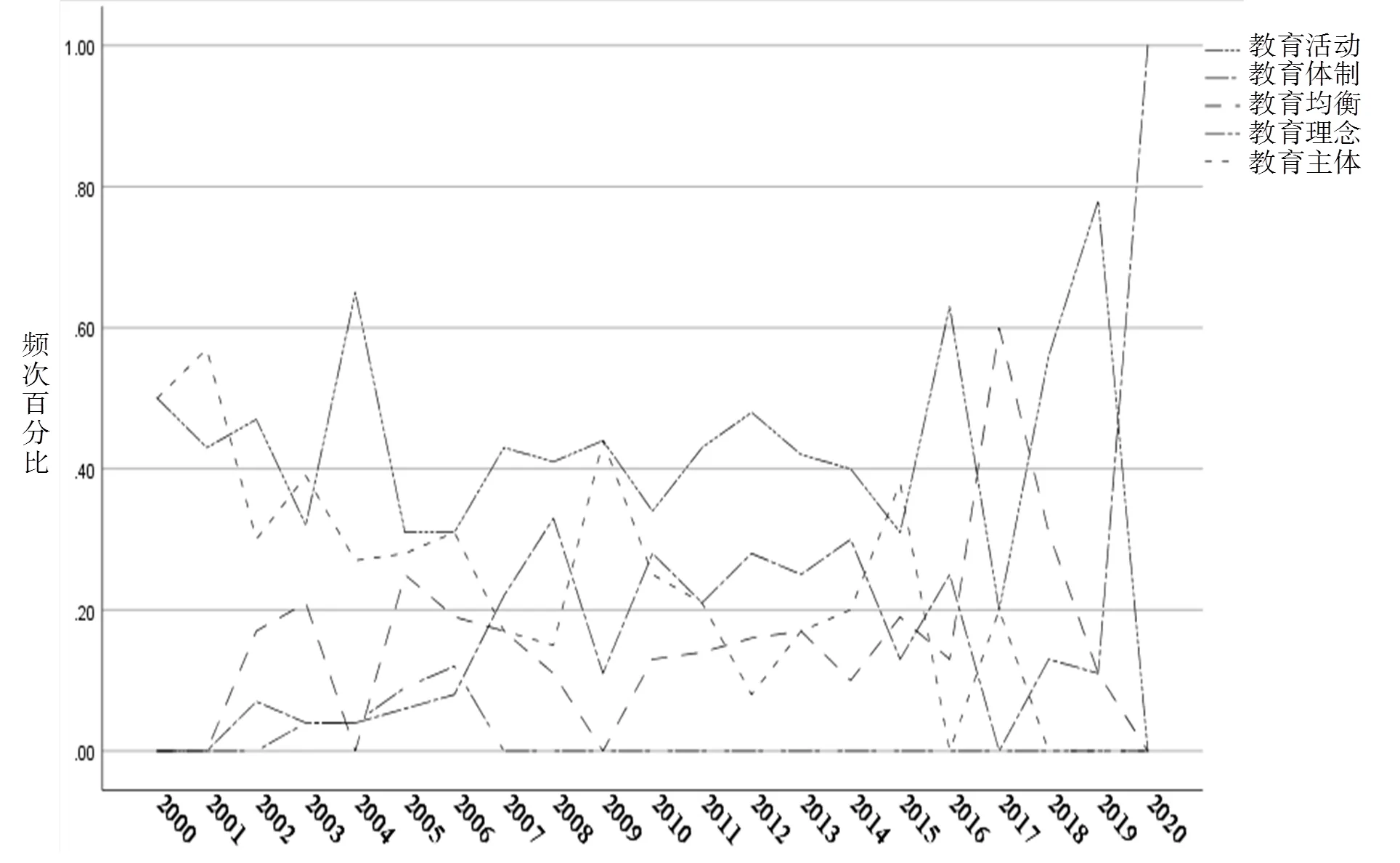

图2 学术源关键词综合趋势图

政策关注的议题具有三重作用:政治宣誓、纲要规划和行为指南。前两项政策时间域一般较长,从改革开放至今,具有政治宣誓作用的政策也就三部,③其中还有相应的路线图和实施方案,纲要规划类则包括“两部纲要”④和每五年的“教育事业发展规划”,还有若干“行动计划”。上述两类政策具有宏观性、综合性,未必全部指向基础教育;而具体的行为指南则非常明确,在本文的政策样本中占比较大。分析结果与学术源归类结果具有较强的拟合度,说明我国基础教育中的热点和难点问题相当突显。

(三)高频关键词的趋势分析

如图2,从高频关键词的热度来看,学术界关注的问题依次为:以“课程改革”为代表的教育活动、以“民办/公办、综合改革”为焦点的教育体制、以“教育资源配置”为着力点的教育均衡、以“公平和质量”为价值导向的教育理念、以“教师和校长”为中心的教育主体。

其中,2000-2010年期间,针对教育主体领域的研究相对热门,近十年该领域的研究热潮则有所减退,呈现稳步下降的趋势。教育活动、教育理念和教育均衡领域的研究相对稳定,并且有逐步上升的趋势。值得注意的是,2018年教育均衡和2019年教育活动的相关研究大幅增加。相较于教育理念的持续热潮,教育活动和教育均衡领域的内容与政策的关系更为密切,因此受政策影响,两个领域的关注占比得到大幅提升。

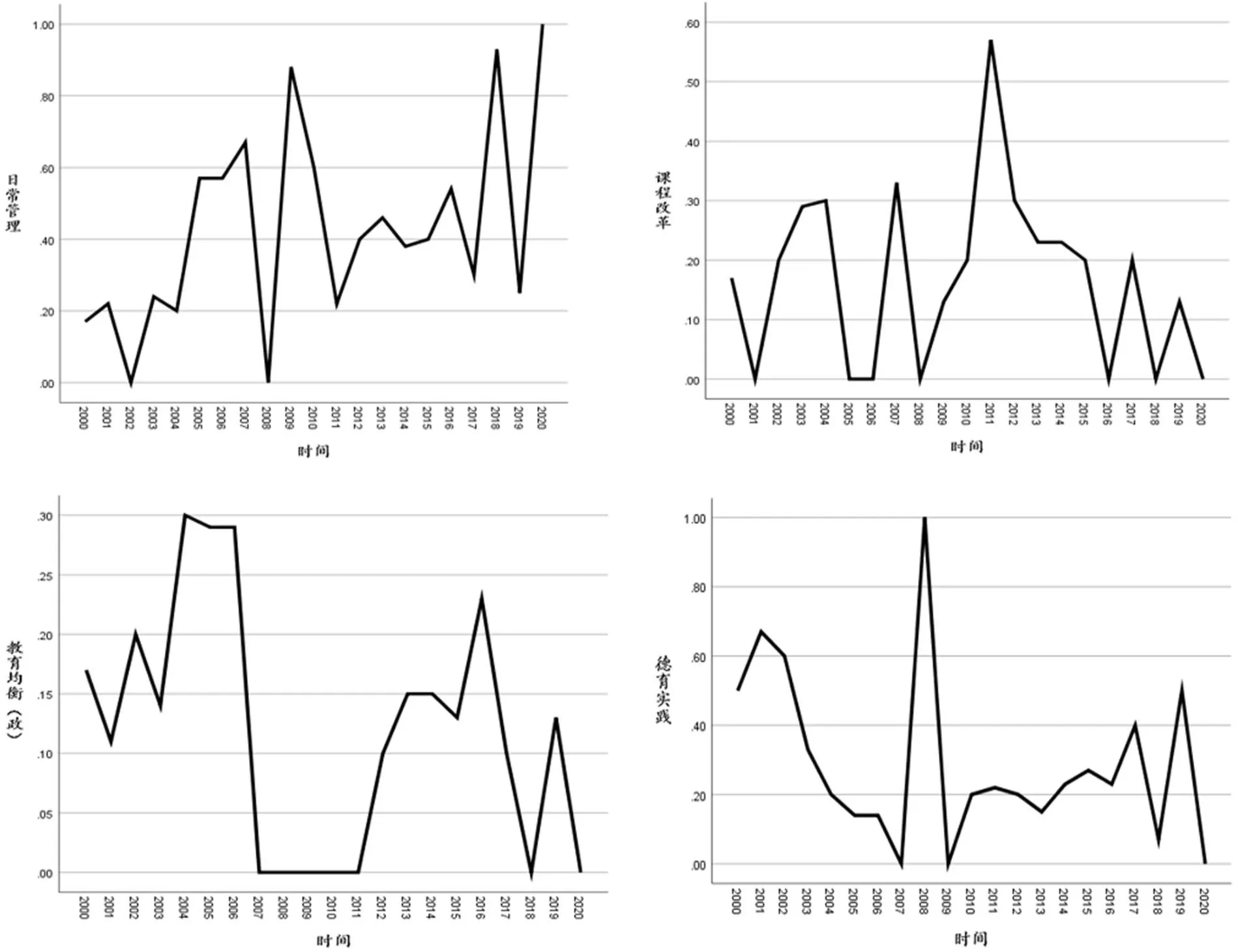

对比学术语境,近十年政策话语下关注的问题领域热度占比从大到小排列为:以“安全和督导管理”为主题的日常管理、以“全面发展”为导向的德育实践、以“素质教育”为核心的课程改革、以“资源分配”为要旨的教育均衡。

其中,如图3,日常管理领域的热度持续上升,说明基层学校治理能力偏弱,重大危机处理能力不强,政府规制存在边界模糊、越位和错位现象等问题日益突出并未得到解决。相对于教育均衡问题,课程改革和德育实践在近十年的热度相对平稳,且呈现循环上升的趋势。教育均衡领域具有阶段性,但总体来看,前十年的关注度明显大于近十年的关注度,说明教育均衡方面的改革在《教育规划纲要》前取得了一定成效,进入“优质均衡”阶段,改革重心向质量转向。

三、学术与政策语系下的共有话题

综合学术与政策两个不同话语体系下的关键词频次分析和聚类结果,可以发现近20年我国基础教育发展的热点问题集中体现为四个范畴:课程改革、教育均衡、主体发展和教育评价。

(一)课程改革影响广泛深远

如前所述,经历了近20年以“教学”为主题的教育改革后,新课程改革以2001年教育部《基础教育课程改革实施纲要》和2010年《关于深化基础教育课程改革进一步推进素质教育的实施意见》为标志,分为前后两阶段,成为近20年基础教育改革的核心命题。它不仅涉及到课程制度变革,还包括教学内容、教学组织方式、教学方法等技术层面的变化,后期还引入诸如学分制、选课走班、STEAM课程等。课改到最深层,就是考试招生与教育评价这两块最难啃的骨头。在政策源与学术源的双重文本检视下,课改问题主要围绕德育、社会实践、课程内容、教学改革、人才培养、考试评价等主题词。

图3 政策源关键词领域聚类趋势图

结合表1和图1,在学术研究中,关键词“课程改革”出现的频次最高(100次),聚类结果显示课程改革还与中小学教育、素质教育、人才培养和教学改革等活动密切相关。在课改问题上,学术与政策在语义上高度同一,从表2可知,在政策语料中,关键词“课程改革”出现的频次居第三位(24次),排在第二位的“德育”(35次)之后,但在实践层面,立德树人就是作为教育改革的根本任务,二者是同一的。20年栉风沐雨的课改,课程教材体系基本建立、课程教材管理逐步完善、教学改革深入推进、评价改革取得积极成果、学生发展得到落实”。[1]

(二)教育公平转向优质均衡

教育公平作为学术话语开始形成势头是在2000年前后(特别是在2005年前),当时的教育公平主要是一种学术上价值判断,在具体的政策实践和工作实践中并没有成为主体,2000年后从“两基”全覆盖到基本均衡再到2005年公平有质量、教育脱贫,教育公平的学理意蕴和政策聚焦愈发明确和深入,持续向优质均衡迈进。如图1,在学术语系中,均衡发展与农村教育、财政管理、教育信息化簇成一类,即学术理解上的均衡主要是城乡不均,解决的手段集中于财政支持和信息化手段方面。具体分析,农村教育(55次)与均衡发展(43次)分别居于学术源高频关键词的第四和第五位。解决农村教育是学者们讨论的爆发点距,主要举措是教育经费投入、办学条件改善、师资水平提升、教育信息化等。[1]而图2则揭示了政策语料中农村教育和办学条件是政策关注的均衡问题。在两套话语中,留守儿童、随迁儿童(前期学术上称之为农民工子女、进城务工人员子女等)、特殊教育、困境儿童存在语料上的交集,2013年后,这套话语则被提升为“扶贫攻坚”国家战略下的“教育扶贫”问题,随之,教育扶贫的学术语言也日渐丰满。从学术源词频上看,“公平与质量”显著居于高位,其中教育公平出现了36次,整体居第六位,而教育质量主要通过“教育质量、质量监督、质量感知”等词汇表征出来。在政策源分析上,其指导原则都脱离不开优质公平,从2000年前的效率,到2010年前的公平,到2020年前的优质公平、轻负高质已经形成了我国教育改革的一体两面和三位一体(公平、质量、效益)的发展态势。

(三)教师问题持续成为主体关注

教育主体无疑是教师和学生,但不同阶段,政策与学术话语的风向不同。2000年前,人们对学生问题的探讨多于对教师问题的研究,此阶段探讨教师问题主要是数量和学历的达标问题。此后,教师本位话语占据上风,其中2010年前更注重教师的城乡配置、流动等问题,2010年后更注重教师素质的提升,特别是教师的培训及新师范教育等话题。如表1,关键词“教师教育”(包含关键词“教师教育”“教师专业发展”“教师专业化”“教师”)在学术关键词统计中出现了33次,排在高频关键词的第7位。政界立场上,教师队伍建设的深化仍然是近十年来的核心议题之一,如何落实好“中央4号文件”,大力为教师“赋能”“赋权”“减负”,着力强师德、提素质、优管理,为基础教育高质量发展提供坚强支撑是政策话语体系下关注的重点。[1]

(四)教育体制问题渐进性成为热点

从管理走向治理,是一种价值的转向,即由各管理方“各奔前程”向“同舟共济”的转化,由单向行政向多元共治转化,由物本投入向人本关心转化。我国历次改革都是以体制改革为突破的,无论是1985年的启动,还是1999年的深化,亦或是当下提出的“教育治理现代化”问题,每当这样的话语在学术和政策上高频出现时,就意味着教育改革进行了转折点。从学术源上看,如表1,教育体制领域中,三个关键词(中小学教育、公办教育、民办教育)的频次都位于前15位。从政策源上看,教育管理工作的频次则排在了政策源关键词排名的第一位,结合图3可得,日常管理领域仍是政府不放心的地方,“放管服”和“简政放权”仍然是纠结不已的难题。

四、政学双向视角下的问题展望

(一)学术研究与政策决策的合流

通过对近20年来热点问题的聚类分析、相关分析和趋势分析,我们可以发现一些规律:学术与政策的同一性愈来愈强,学术的应然性和政策的主观性都在向问题导向转化,基于实践、面向现场的研究型决策和政策型研究是我们未来教育发展的重要形态之一。近五年,中央教育改革领导小组和教育部密集出台的政策已经深刻影响了学术研究和日常实践,教育研究在宏观上走向教育政策研究的态势正在形成。

(二)政策与学术将关注哪些问题

随着教育改革进入了新时代,人民群众对优质公平教育日益增长的期盼和教育现代化进程中不充分、不平衡的矛盾已经成为我国教育改革的根本矛盾,增加教育主体的获得感、满意度和幸福感,增加教育对社会发展的平衡度、支撑力和贡献度应成为政策和学术共同关注的议题。

1. 教育生态将日益受到关注

近几年,教育部一再强调“破五唯”,与基础教育相关的就是“唯升学”和“唯分数”。长期以来,GDP导向的教育评价恶化了教育生态,成为了地方政府的政绩工程。各级中小学校长不按业务部门的指示办学,只按地方政府的意志办事,导致从学生学习生态、家庭教育生态、社会培训生态、公民办教育生态、升学竞赛生态的全盘恶化。所以教育部门从制止学校排名、减负条例、杜绝有偿家教、减少考试加分、强化考试招生等诸多环节出台了一系列政策,这不仅将引起实践的变革,也会带动学术上的反思。

2. 教育质量将成为基础教育明确的追求

经过“两基”的攻关,加上两阶段的新课程改革,基础教育已经由规模的发展明确过渡到质的提升阶段,这在2010年《教育规划纲要》中就已凸显。从2015年后,中央历次党代会报告和国务院政府工作报告,都将“公平且有质量的教育”作为教育改革的重大价值追求,而中共中央国务院《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》更是把这个问题提到了前所未有的高度。

3. 教育公益问题将引导教育公平

从2010年起,学前教育的私益属性就快速下降,普惠性则日渐提升;义务教育公平也从起点公平到过程公平过渡;高中的选择性教育则凸显教育公平的高位追求——学有所成、学有优教、普职融通。但社会阶层在改革中日益固化,加上前期对学前教育普惠性的无暇照顾,导致基础教育尽管没有高等教育那样有明显的产业化倾向,但“公益性缺失”也是伤害教育公平的主要表征。所以从学前教育的普惠、特殊教育的全程免费、公民办教育协同发展、乡村教育的全方位资助再到困境儿童和弱势群体的教育保护,基础教育的公益性将成为新公平的基本标签。

4. 农村教育问题将进一步聚焦

随着我国进入“后小康”和“后脱贫攻坚”社会,随着脱贫攻坚的完成和小康社会的全面建成,发达地区的城乡融合中的乡村教育问题、欠发达地区城乡结合部的教育问题及“三区三洲”教育脱贫后深度开发等,将成为更为细化的问题,而“后疫情时代”造成的城乡阻隔及新增和返贫人口的教育问题、农村线上教育(双师课堂)问题将成为研究的新切入点。

5. 主体将转向新一轮生本研究

教育的根本问题是培养人,即教育主体全面发展问题。可以预见,未来新技术形态下,对教师和学生的研究将更为密集。其中“以孩子为核心的教育现代化”已成为包括浙江省在内诸多省份的政策导向,所以关于学生的话题将再度成为热点,包括育人内容(诸如关键能力、劳动教育、健康教育、教材建设等)和育人方式(特别是德育一体化、综合知识、核心素养、混合学习、小班教学、个性化指导、普职融合等)的转变,这将在后续学术研究和政策颁布中日渐凸显。

6. 考试招生将成为改革的支点

以中央教育改革领导小组2014年颁布的“新高考”方案为起点,我国考试招生改革正式把课程改革推向了纵深。随着2020年时间节点的到来,安徽等省还没有如期出台高考改革方案,更加说明了这个问题解决的阻滞性和复杂性,所以对这个问题的回顾及深化研究,将成为一种持续性的关注趋势。尤其随着高校自主招生政策的终结和“强基”计划的推出,考试内容和形式的完善,高等教育普及化阶段考试招生的新变化等都将是政策和学术关注的热点。另外,“减负”和“公民同招”意义上的小升初、中考、职业教育分流等也将纳入决策者和研究者的视野。

注释

①根据普莱斯公式,高频关键词频次=0.749*√N关键词总个数,学术关键词共有2013个,因此频次大于等于34的关键词可视为高频关键词。

②政策关键词共有78个,因此频次大于等于7的关键词可视为高频关键词。

③三部政策为:1985年《中共中央关于教育体制改革的决定》;1999年《中共中央国务院关于深化教育改革全面推进素质教育的决定》;2019年《中国教育现代化2035》。

④两部纲要文件为:1993年《中国教育改革与发展纲要》、2010年《国家中长期教育改革与发展纲要2010-2020》。

[1] 袁振国. 政策型研究者和研究型决策者[J]. 教育研究, 2002(11): 3-7.

[2] 刘启元, 叶鹰. 文献题录信息挖掘技术方法及其软件SATI的实现——以中外图书情报学为例[J]. 信息资源管理学报, 2012, 2(1): 50-58.

[3] 马费成, 张勤. 国内外知识管理研究热点——基于词频的统计分析[J]. 情报学报, 2006,25(2): 163-171.

[4] 刘奕杉, 王玉琳, 李明鑫. 词频分析法中高频词阈值界定方法适用性的实证分析[J]. 数字图书馆论坛, 2017(9): 42-49.

[5] 钟伟金, 李佳, 杨兴菊. 共词分析法研究(三)——共词聚类分析法的原理与特点[J]. 情报杂志, 2008(7): 118-120.

[6] 冯晓蒲, 张铁峰. 四种聚类方法之比较[J]. 微型机与应用, 2010,29(16): 1-3.

[7] 李文辉. 面向未来的课程:机遇与挑战——基础教育课程改革与创新国际研讨会综述[J]. 基础教育课程, 2020(1): 6-15.

[8] 李志慧. “基础教育资源均衡化问题”专题研讨会会议综述[J]. 现代基础教育研究, 2017,28(4): 236-239

[9] 余慧娟, 董筱婷, 赖配根, 等. 2019中国基础教育政策分析[J]. 人民教育, 2020(2): 13-24.

Cluster Analysis of Hot Spots in China’s Two Decades of Basic Education Reform: Textual Examination of Academics and Policies

ZHANG Tian-xue, ZHU Yi-lin

( Dept. of Teachers Education, Zhejiang Normal University, Jinhua 321000, China )

In order to grasp the direction of the basic education reform, clarify the potential issues of basic education and consolidate the foundation of educational modernization process, the academic and policy-related texts from 2000 to 2020 are used to explore the hot spots in the educational reform, including 782 papers in the four journals of basic education in CSSCI and 173 policies issued by departments above the Ministry of Education. SATI3.2 and SPSS22.0 were applied for keyword frequency statistics, cluster and trend analysis. It was found that the basic education in the past two decades has such characteristics as the far-reaching curriculum reform, education equity to quality balance, main faculty concern and heatedly-discussed educational system. It, thus, proposed that, with the trend of gradual convergence of academic research and policy decisions, the practice and development of basic education reform in the 14th Five-year Plan period will focus on the aspects of the increasingly concerned ecology of education, the quality basic education, public welfare issues in education and education equity, rural education, research-based subjects, and fulcrum of reform in entrance examination.

reform of basic education; hot issues in basic education; cluster analysis; education reform and development

G420

A

1008-0627(2021)01-0082-09

浙江省哲学社会科学优势学科重大资助课题“经济发达地区教育现代化的实践模式与发展理路——以 Z 省为例”(19YSXK05ZD)

张天雪(1969-),男,黑龙江齐齐哈尔人,教授/博士,研究方向:教育现代化、教育政策分析。E-mail: 395975804@qq.com

(责任编辑 周 密)