不同贮藏温度对茶饮料品质的影响研究

陈金华,王英姿,黄建安

(1.湖南农业大学茶学教育部重点实验室,湖南长沙410128;2.国家植物功能成分利用工程技术研究中心,湖南长沙410128)

中国是茶的故乡,茶叶资源丰富。大量研究表明,茶叶含有蛋白质、维生素、茶多酚、茶色素、咖啡碱、茶氨酸和茶多糖等几百种成分,具有调节生理功能,以及多方面的保健和药理作用[1-7]。随着科技的发展与人们生活节奏的加快, 同时在健康生活理念的推动下, 消费者开始倾向于选择更为便捷、健康的饮品。因此,国内外研究者对茶饮料的加工工艺进行了深入研究, 开发了品类丰富的茶饮料。茶饮料现已成为继碳酸饮料、瓶装水、果汁饮料之后迅速发展起来饮料品类之一[8]。

茶饮料的色泽、 滋味和香气是评价其品质的三个主要指标, 由于茶饮料中富含茶多酚、 儿茶素、咖啡碱、氨基酸、糖、蛋白质等多种品质化学成分,在生产与贮藏过程中极易发生变化,导致饮料色泽加深、浑浊、沉淀,进而影响其在货架期内的品质与风味。近年来,科研工作者对茶饮料加工工艺的研究主要着力于解决加工过程中引起的色泽改变、 品质化学成分与香气的变化以及沉淀与冷后浑等技术难题,经过多年的研发攻坚,现已基本解决这些加工上的技术难题。为了保证茶饮料货架期内的品质稳定性,延长货架期,茶饮料贮藏是当今茶饮料厂家与商家共同关注的重点。

对茶饮料贮藏保鲜技术的研究主要包括抗氧化剂、屏蔽剂、护色剂及酶等添加剂的作用等方面[9-13],研究加工过程对茶饮料的贮存稳定性及对品质的影响。WANG 等[14]研究发现,在绿茶饮料贮藏过程中, 儿茶素类的氧化程度与多酚类参与冷后浑的形成和汤色变化有直接关系。钱奕等[15]研究指出,贮藏温度、光照强度、含氧量均影响茶饮料的贮存品质,其中含氧量是导致茶饮料褐变,茶多酚氧化的最显著因素。韩延超等[16]研究表明,纯茶饮料在贮藏过程中易受温度影响, 加快抗氧化物质的降解速度, 减弱抗氧化能力。这些研究表明,茶饮料中色素类物质的变化、儿茶素类物质的氧化聚合及其他主要生化成分参与冷后浑是造成茶饮料红变、明度下降的主要原因。鉴于此,文章以市售花茶、红茶、绿茶及乌龙茶四种茶类饮料为研究对象,在避光的条件下进行贮存,定期对其进行色差分析、浊度分析,并对儿茶素、咖啡碱、氨基酸、茶多酚等品质成分进行检测与分析,探究茶饮料在贮存过程中主要品质成分变化情况及贮存条件对茶饮料品质的影响, 为茶饮料的保质贮存提供技术依据。

1 材料与方法

1.1 材料与仪器

1.1.1 主要试剂

儿茶素组分标准品、咖啡碱标准品(98%,美国Sigma 公司);N,N-二甲基甲酰胺、甲醇、冰醋酸(色谱级,上海国药集团试剂有限公司);L-谷氨酸标准品(99%)、水和茚三酮、酒石酸钾钠、七水合硫酸亚铁、磷酸氢二钠、磷酸二氢钾等(分析纯,上海国药集团);水为Millipore 超纯水。

1.1.2 仪器与设备

LC-2010AHT 高 效 液 相 色 谱 仪 ( 日 本Shimadzu 公司);UV-2550 紫外分光光度计(日本Shimadzu 公司);WGZ-3 浊度计(上海昕瑞仪器仪表有限公司);SMY-2000 系列测色色差计 (北京盛名扬科技开发有限责任公司);MS204TS/00 精密电子天平(上海梅特勒-托利多公司);DSY-2-8恒温水浴锅 (北京国华医疗器械厂); 密理博Direct-Q3 超纯水系统 (美国Millipore 公司);KQ3200B 超声波清洗器 (昆山超声仪器有限公司);试管及其他玻璃仪器均为国产。

1.1.3 试验样品

通过前期对市售茶饮料主要成分分析, 筛选了13 种茶饮料样品进行贮存试验, 均为PET 聚酯瓶包装。按原料茶类的不同,分别为乌龙茶饮料(4 种)、花茶饮料(3 种)、红茶饮料(3 种)和绿茶饮料(3 种)。

1.2 试验方法

1.2.1 取样

样品分别于4 ℃、25 ℃、35 ℃、自然温度下避光贮存12个月,每月定期取样,继续贮藏6个月后取最后一次样。取样时先摇匀样品,对各样品检测其茶多酚、氨基酸、儿茶素及咖啡碱含量,并测定其色差与浊度的变化, 数据取其3 次测定的均值。

1.2.2 理化成分分析

茶多酚总量测定采用GB/T 21733—2008 中附录A 茶饮料中茶多酚的检测方法[17];游离氨基酸总量测定参照GB/T 8314—2013[18]水合茚三酮比色法进行测定。采用HPLC 法检测6 种儿茶素(EGCG、ECG、EGC、EC、C、GCG)、 没食子酸(GA)以及3 种生物碱(咖啡碱、茶碱、可可碱)含量[19]。色谱柱C18(4.6×200 mm);检测波长278 nm;柱温40 ℃; 流动相:A 相为水,B 相为N,N-二甲基甲酰胺∶甲醇∶乙酸=40∶2∶1.5;流速1 mL/min;进样量10 μL。梯度程序:0.01~13 min,流动相B 为14%~23%;13~25 min, 流动相B 为23%~36%;25~28 min, 流动相B 为36%;28~30 min, 流动相B 为36%~14%。

1.2.3 物理性状测定

色差测定[20]:室温下用SMY-2000 系列测色色差计测定每个样品颜色的L*、a*、b*值。其中L*代表亮度;a*代表红绿色程度, 正值表示红色程度,负值表示绿色程度;b*代表黄蓝色度,正值表示黄色程度,负值表示蓝色程度。浊度测定[21]:室温条件下, 用WGZ-3 浊度计测定每个茶饮料样品的浊度。

1.3 数据分析

用Origin 2019 作雷达图,用EXCEL 2020 和SPSS 22.0 统计软件对实验数据进行统计分析,用最小显著性差异法(least significant difference,LSD)进行显著性差异检验,p<0.05 定义为差异显著。

2 结果与分析

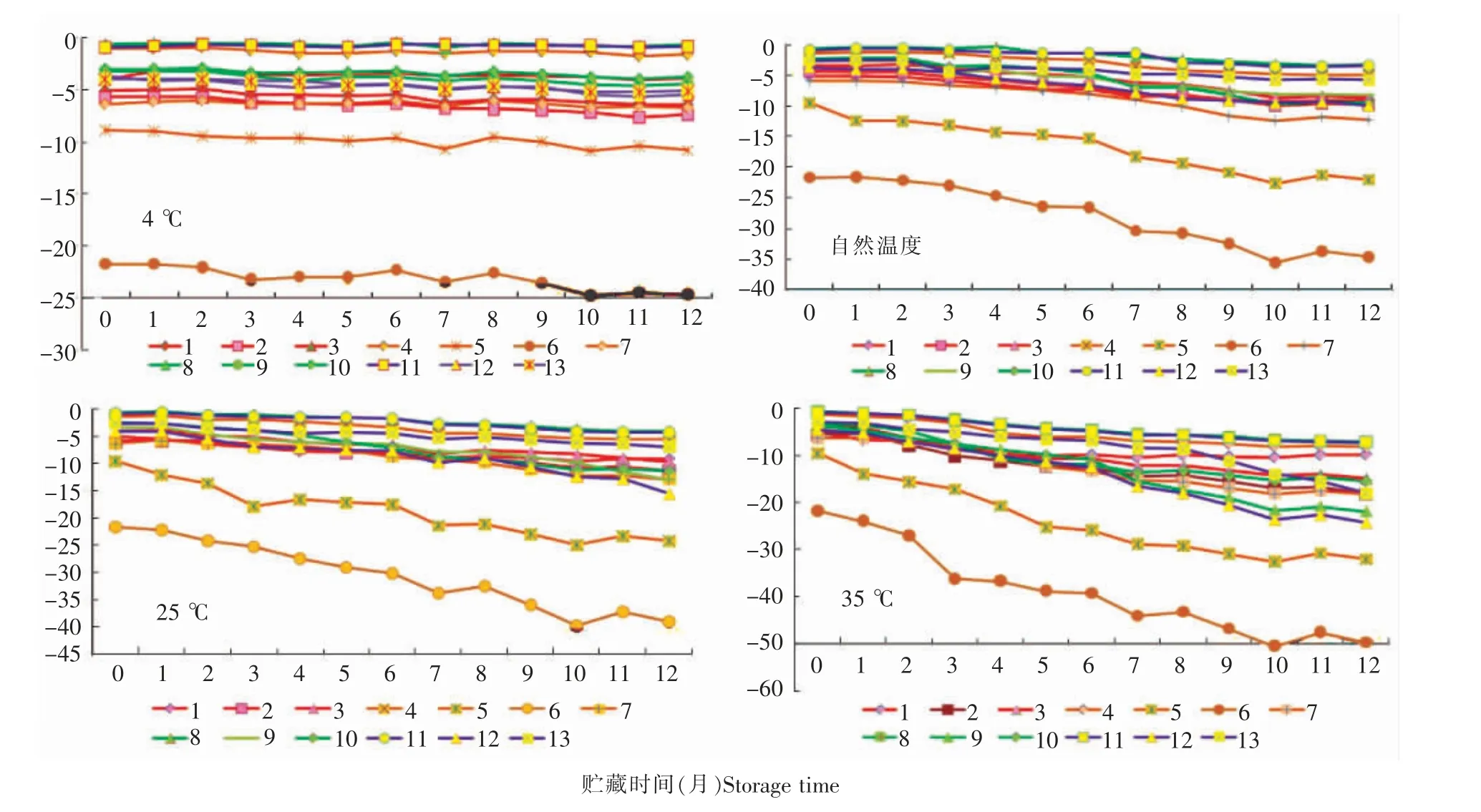

2.1 不同贮藏温度下茶饮料中茶多酚总量的变化

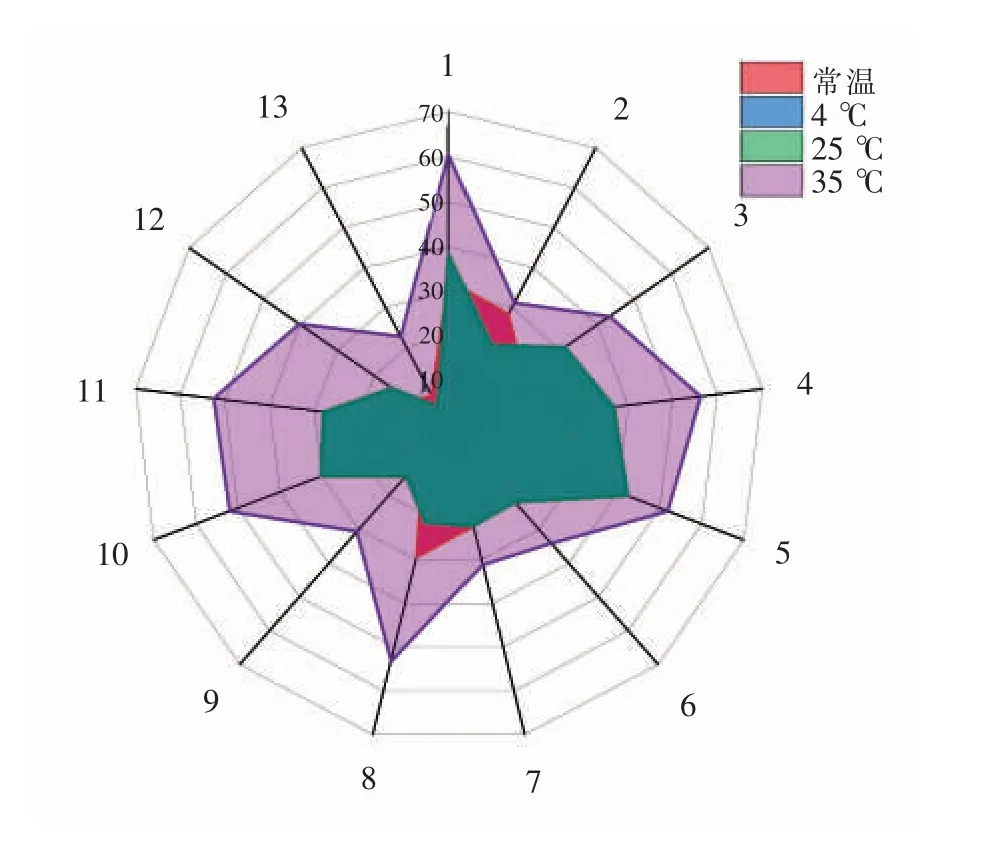

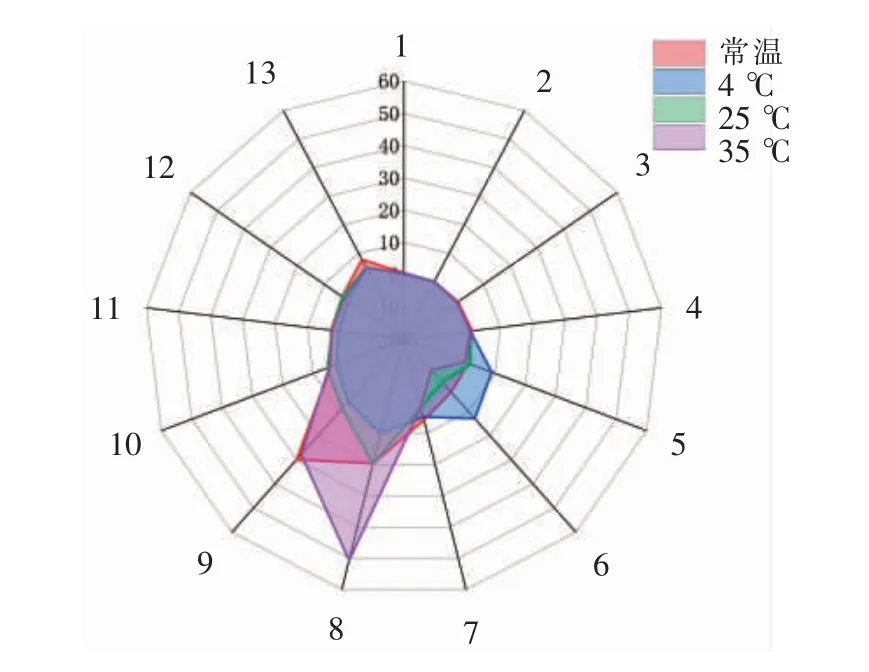

茶多酚是茶饮料中重要的品质成分之一,国标中对不同茶类饮料都有硬性规定。13个茶饮料在18个月贮藏期内茶多酚的降解率如图1 所示,投影在雷达图数轴上越长证明茶多酚减少量越多,相反越短证明减少量越少。从图1 可以看出,13个茶饮料整体表现为35 ℃覆盖面积最大,4 ℃覆盖面积最小, 即茶饮料中的茶多酚在高温贮存条件下降解率最高,低温贮藏条件下降解率最低,表明低温贮藏最有利于茶饮料品质的保持。

图1 13个茶饮料在不同温度贮藏下茶多酚总量降解率(单位:%)Fig. 1 Radar map of degradation rate of tea polyphenol in 13 tea beverages stored at different temperatures(Unit: %)

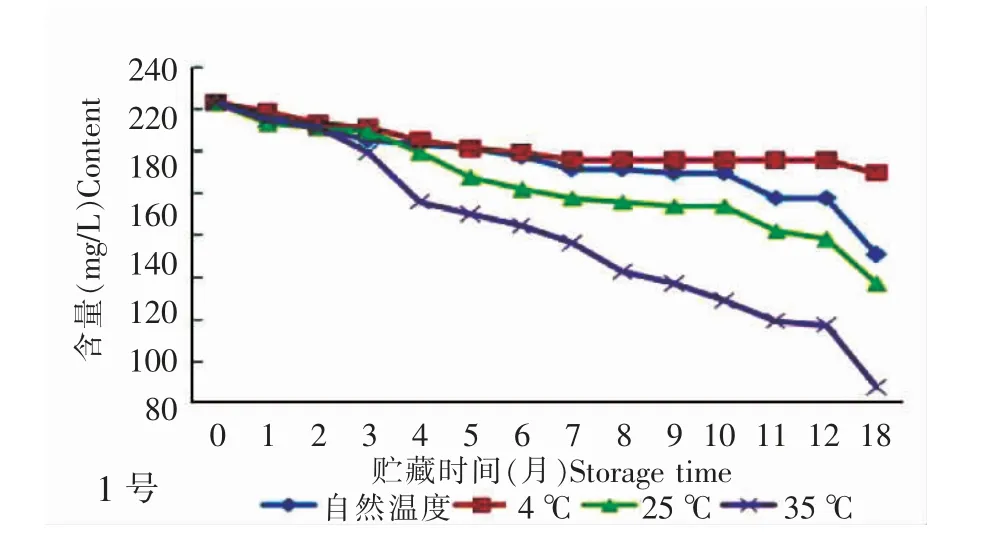

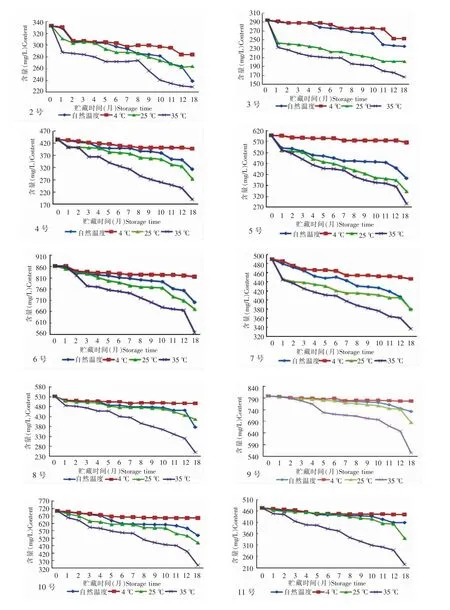

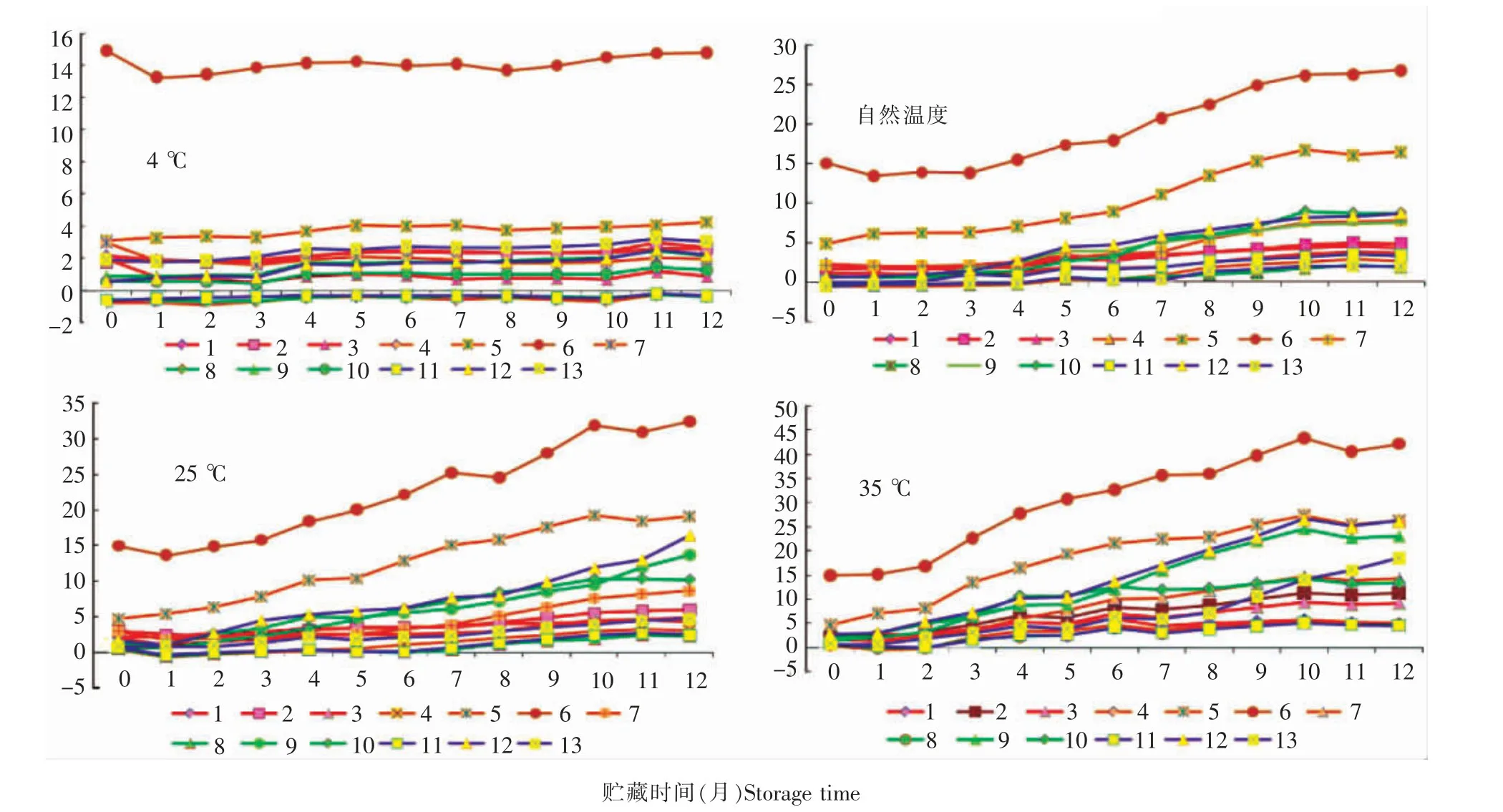

图2是13个茶饮料在不同温度贮藏过程中的茶多酚总量变化趋势图,由图可见,茶饮料在贮藏过程中总酚含量随贮存时间延长逐渐减少,35℃贮存18个月后饮料中总酚含量减少22.69%~60.53%,25 ℃条件下减少5.37%~42.48%,4 ℃仅减少1.65%~14.91%, 自然温度贮藏减少7.81%~32.68%。由此可见,贮藏温度越高,其下降速度越快,35 ℃贮藏时, 所有茶饮料中茶多酚下降率最多,尤其是在贮藏1年后的半年时间内,茶饮料中的茶多酚出现了急剧下降,18个月后, 其含量多数已不足初始值的50%。李春美[22]、罗龙新[23]、窦宏亮等[24]研究表明,贮藏过程中茶多酚发生氧化及其与咖啡碱、 蛋白质等化合物的络合沉淀是导致总酚含量减少的主要原因。此外,对于不同种类茶饮料在不同温度贮藏过程中, 总酚含量变化趋势较为相似,均以高温贮藏含量变化快,低温变化较缓,可能不同茶饮料由于茶多酚初始含量不同,其减少量会有所差异,这也可能与其添加剂有关。总的来看,4 ℃低温避光贮藏, 茶多酚含量变化最小。这与钱奕等[15]的研究结果较为一致,低温和避光贮藏有利于减缓茶多酚的氧化。

图2 不同温度贮藏下茶饮料中茶多酚含量的变化Fig. 2 Change of tea polyphenols content in tea beverage during storage at different temperatures

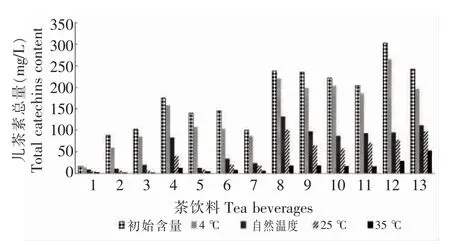

2.2 不同贮藏温度下茶饮料中儿茶素总量的变化

13个茶饮料在18个月贮藏期内儿茶素总量的降低值如图3 所示。35 ℃贮藏时儿茶素总量降低值最多,损失率达78.53%~98.93%,4 ℃低温贮存儿茶素降低值最小。不同品类茶饮料儿茶素降低值也存在着差异, 对于茶饮料中儿茶素初始含量较高的绿茶饮料(8、9、10)与茉莉花茶饮料(11、12、13)来说,随着贮藏温度升高、贮藏时间延长,其含量大幅降低,如9 号绿茶饮料在35 ℃贮藏时儿茶素总量由237.56 mg/L 下降至17.18 mg/L,损失率达92.77%;而对于儿茶素初始含量较低的红茶饮料(1、2、3)来说,其减少量则相对较少,如1号红茶饮料儿茶素初始含量仅为16.42 mg/L,经过35 ℃高温贮存18个月后下降至1.77 mg/L。茶中的儿茶素主要有六种, 即EGC、C、EC、EGCG、GCG、ECG,是茶多酚中的主要活性成分,也是构成茶叶滋味的主要化学成分, 对茶饮料品质有显著影响。由于其分子结构中含有较多的酚性羟基,极易自动氧化、聚合、缩合,导致儿茶素减少[25-26]。

图3 13个茶饮料在不同温度贮藏下儿茶素总量变化Fig. 3 Change of total catechins content in 13 tea beverages stored at different temperatures

2.3 不同贮藏温度下茶饮料中氨基酸总量的变化

根据13个茶饮料在18个月贮藏期内游离氨基酸总量的减少值作雷达图,如图4 所示。游离氨基酸总量表现出与茶多酚相同的变化规律,35 ℃(紫色)覆盖面积最大,4 ℃(蓝色)覆盖面积最小,说明在高温贮藏条件下氨基酸减少得最多, 低温贮藏氨基酸减少的最少。且13个茶饮料整体表现为氨基酸总量减少并不多,在35 ℃贮藏时茶饮料仅减少3.07~28.13 mg/L。统计分析表明, 自然温度、25 ℃、35 ℃贮藏氨基酸减少量与初始含量之间具有显著性差异,4 ℃避光贮藏最有利于品质的稳定。

图4 13个茶饮料在不同温度贮藏下氨基酸含量减少值雷达图(单位:mg/L)Fig. 4 Radar map of amino acids content reduction in 13 tea beverages stored at different temperatures(Unit: mg/L)

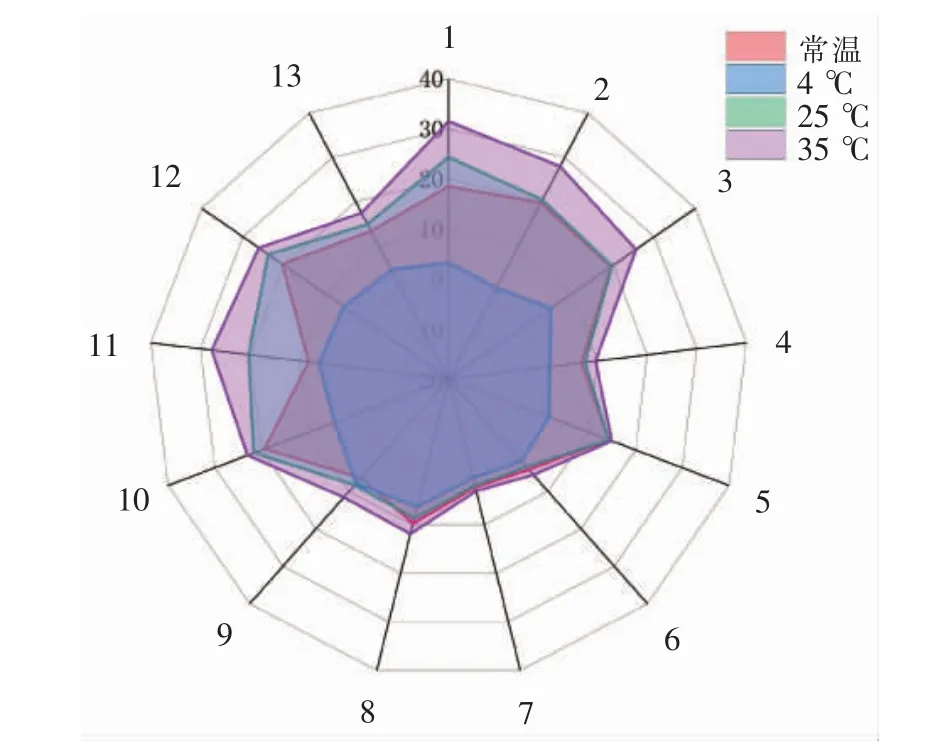

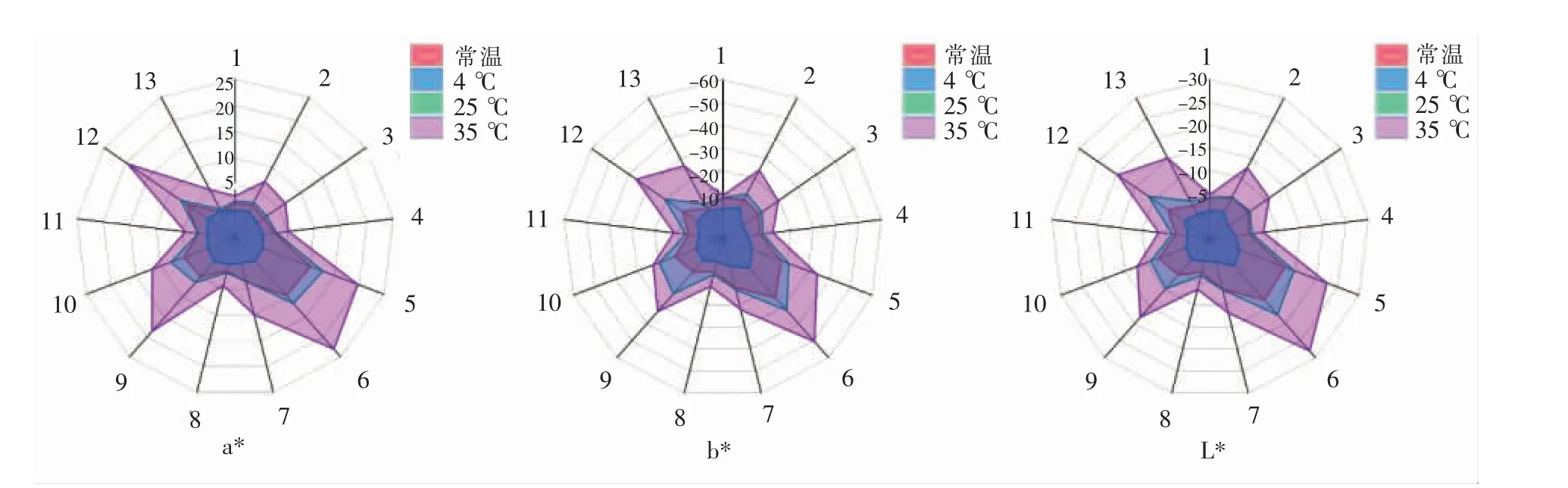

2.4 不同贮藏温度下茶饮料色差的变化

图5~8 显示了13个茶饮料在不同温度下避光贮藏的色差参数变化情况(L*、b*数值降低情况与a*数值升高情况)。在4 ℃贮存下L*、a*、b*变化较小,自然温度(冬季)与4 ℃贮藏的茶饮料色差参数差异不明显, 由于自然温度贮藏会受到外界环境温度的影响,随着外界环境温度的升高,自然温度贮藏的茶饮料L*、b*开始随着贮藏时间的增加出现一定程度的降低,a*略有升高。25 ℃条件下随着贮藏时间的延长,L*、b*稍有降低, 贮藏12个月后分别降低了7.65±4.54 和13.73±7.62, 说明其有缓慢变暗、变黄的趋势,a*值略有升高,升高了7.14±5.79。35 ℃条件下贮藏,随着贮藏时间的延长,L*、a*、b*变化较大,尤以b*变化最大,贮藏12个月后b*降低了24.07±12.03。说明温度越高,茶饮料的色差变化越明显,越易变暗、变黄、变红。由于茶饮料体系复杂而不稳定, 易受高温的影响使颜色发生褐变, 尤其是绿茶饮料氧化还原电位低,体系更不稳定,在贮藏过程中极易受到温度的影响而发生色泽褐变、红变和黄变现象,此外,茶多酚的氧化和叶绿素的破坏等也可能引起茶饮料色泽的褐变[27-31]。

图5 13个茶饮料在不同温度贮藏下色差变化雷达图Fig. 5 Radar map of chromatic aberration of 13 tea beverages stored at different temperatures

图6 13个茶饮料在不同温度贮藏下L*变化Fig. 6 The changes of L* in 13 tea beverages stored at different temperatures

图7 13个茶饮料在不同温度贮藏下b*变化Fig. 7 Change of b* in 13 tea beverages stored at different temperatures

图8 13个茶饮料在不同温度贮藏下a*变化Fig. 8 Change of a* in 13 tea beverages stored at different temperatures

2.5 不同贮藏温度下茶饮料浊度的变化

图9 是13个茶饮料在18个月贮藏期内浊度的变化。贮藏温度对茶饮料的浊度影响较小,随着贮藏时间的延长,茶饮料的浊度略有升高,但有两款红茶饮料的浊度随着贮藏温度的升高而明显升高。13个茶饮料整体表现为35 ℃(紫色)覆盖面积最大,4 ℃(蓝色)覆盖面积最小,说明在高温贮藏条件下浊度增加得最多, 低温贮藏浊度增加得最少,统计分析表明,仅35 ℃贮藏浊度变化与初始值之间具有显著差异, 自然温度、25 ℃、4 ℃贮存18个月后浊度值与初始值不具显著差异,综合分析表明4 ℃避光贮藏最有利于品质的稳定。

图9 13个茶饮料在不同温度贮藏下浊度变化雷达图Fig. 9 Radar map of turbidity change of 13 tea beverages stored at different temperatures

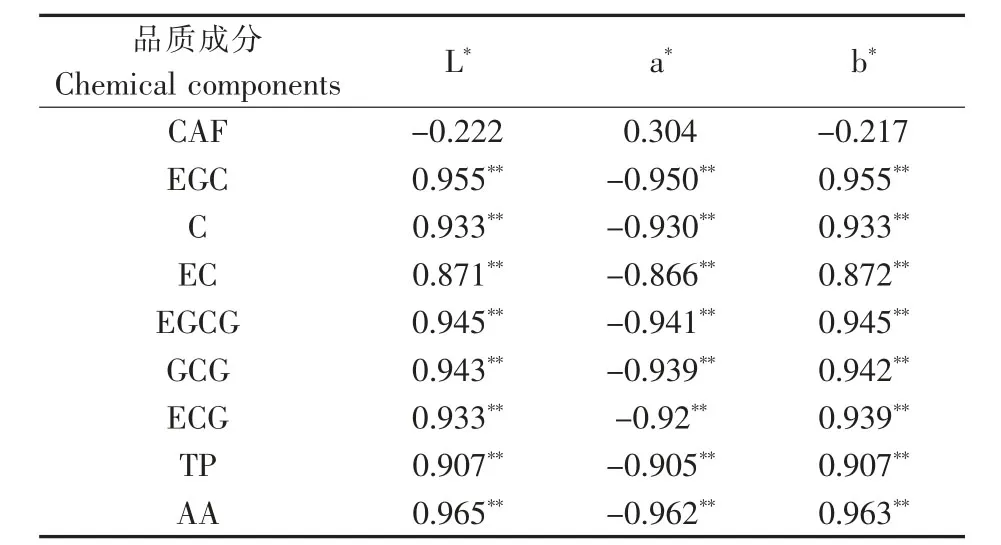

2.6 主要品质化学成分与色差之间的相关性

茶饮料主要品质化学成分与色差参数之间的相关性如表1 所示。儿茶素类、茶多酚(TP)及游离氨基酸(AA)与明亮度(L*)、红绿度(a*)、黄度(b*)值均存在极显著相关性;咖啡碱(CAF)与色差参数相关性则不明显。表明茶饮料在贮藏期间,儿茶素、 茶多酚和氨基酸是影响茶饮料劣变的重要指标。说明茶饮料在35 ℃下贮藏,氨基酸、茶多酚特别是儿茶素与茶饮料色泽极显著相关, 佐证了氨基酸美拉德反应及儿茶素聚合氧化, 会对茶饮料色泽产生重要影响。

表1 茶饮料主要品质化学成分与色差参数之间的相关性Table 1 Correlation between main chemical components and chromatic aberration of tea beverages

3 讨论

茶饮料在贮藏过程中易受到光照、 温度及氧气等外界环境的影响而变质, 光照和温度可促进茶多酚氧化和儿茶素的异构化及降解, 造成茶饮料沉淀[32-34]。研究选取市售茶饮料作为研究对象,消除氧气影响,通过控制光照,研究贮藏温度对茶饮料品质的影响,发现经过不同温度贮藏18个月后,茶多酚、儿茶素总量均有不同程度降低,且贮藏温度越高减少量越大,氨基酸含量略有降低。贮藏18个月,35 ℃、25 ℃、 自然温度、4 ℃下贮藏的茶多酚含量分别减少22.69%~60.53%、5.37%~42.48%、7.81%~32.68%、1.65%~14.91%。35 ℃高温贮藏18个月, 儿茶素总量损失率达78.53%~98.93%,4 ℃仅损失7.51%~32.67%。35 ℃贮藏氨基酸含量减少5.74%~34.01%,4 ℃仅减少0.72%~9.74%。由此可见,高温贮藏会导致茶饮料中茶多酚、儿茶素总量、氨基酸等主要品质化学成分的损失。此外,还研究了贮藏温度对茶饮料色差参数的影响,发现自然温度(冬季)与4 ℃贮藏的茶饮料其色泽差异不明显, 贮藏4个月,4 ℃贮藏的茶饮料L*、b*分 别 降 低0.43±0.5、1.88±1.28,a*增 加0.11±0.12,自然温度贮藏的茶饮料L*、b*分别降低1.45±1.26、2.62±1.63,a*增加0.74±0.75;随着外界温度的升高,L*、b*开始随着贮藏时间的延长出现较明显地降低,a*略有升高。茶饮料在25 ℃条件下贮藏,随着贮藏时间的延长,L*、b*稍有降低,至12个月, 分别降低了7.65±4.54 和13.73±7.62,说明有缓慢变暗、 变黄的趋势,a*值升高了7.14±5.79, 而35 ℃条件下贮藏的茶饮料其L*、a*、b*变化较大,尤以b*变化最大,降低了24.07±12.03,说明茶饮料在较高温度下易变暗、变黄、变红。

近年来茶叶研究者通过研究发现, 茶汤色泽与茶多酚(尤其是儿茶素)、黄酮醇类化合物、氨基酸以及美拉德反应联系紧密[35]。文章通过对茶饮料主要品质化学成分与色差参数之间的相关性研究证实了氨基酸、 茶多酚特别是儿茶素与茶饮料色泽具有极显著相关性,推测美拉德反应及儿茶素氧化聚合可能是造成茶饮料色泽变化的重要原因。

综上所述, 贮藏温度对茶饮料主要品质指标影响较大。茶多酚尤其是儿茶素、氨基酸与色泽变化关系紧密, 为下一步研究茶饮料劣变机理提供了理论基础,确定了研究方向。但由于茶饮料品质化学成分多且体系复杂, 文章仅选取几种主要品质化学成分进行分析, 无法较为系统地解释茶饮料劣变的原因, 揭示茶多酚尤其是儿茶素在茶饮料体系中氧化聚合的机制, 是否其他物质也共同对其产生了影响,这将是下一步研究工作的重点。