对谈:结构的性格

——“特集•透明的结构”线上座谈会

主持:郭屹民 GUO Yimin

东南大学建筑学院副教授

嘉宾:金箱温春 KANEBAKO Yoshiharu

东京工业大学特任教授、金箱构造设计事务所会长

奥山信一OKUYAMA Shin-ichi

东京工业大学教授

翻译:平辉 PING Hui

北海道大学助教(Assistant Professor)

时间:2020 年10 月5 日

结构因具有支撑建筑的功能而成立,又因其支撑的形态成为建筑的语言,从而产生了诸如构筑性这样的独立于自然的人为意义。另外,结构体的组成部件与结构内在的力的传递逻辑紧密相关,从而引出了关于结构合理性的讨论。在结构技术发展的同时,对其意义的理解也因操作而手法化。另外,计算机技术的发展为形态操作带来新的可能性的同时,也出现了对技术过度表现、力的传递沦为装饰性表现的倾向。在这样的背景下,我们应当如何认识结构,如何理解结构的性格呢?

郭屹民(以下简称“郭”):今天的座谈会是“特集:透明的结构”的一个组成部分,非常感谢二位老师接受邀请。

我担任本期特集客座主编的缘由,可以追溯到去年我和金箱温春(以下简称“金箱”)老师一起受邀参加了《建筑技艺》杂志社举办的有关结构与建筑的学术论坛。二位老师也接受了本期特集的约稿,金箱老师的题目是《从纯结构设计到自然结构设计》,奥山信一(以下简称“奥山”)的题目是《结构的知觉》。今天希望二位老师结合各自的执笔文章,围绕“结构的性格”这个主题进行讨论。

不论在中国还是日本,对于结构的评价有很多不同的视角,既有在结构和土木工程领域从技术层面的评价,也有近年称为“结构建筑学”(Archineering Design)的从结构与意匠融合的角度进行的评价。结构不仅是计算公式,而且是支撑建筑的结构体。它既具有遵从自然法则的构筑性意义,又具有由其形态所产生的作为建筑语言的意义。也就是说,它既与结构组成部件内在的力的传递逻辑紧密相关,又具有构成建筑形态的意义。因此,除了技术和结构力学之外,结构还潜藏着作为装饰、实体存在的一面。对于结构的性格,究竟应该如何去理解,希望可以请二位老师谈谈各自的看法。

1 结构的评价轴在哪里

郭:首先,关于结构的评价和定位的问题,相信二位老师也在一定程度上知道近年中国的结构技术急速发展,特别是在技术上的解析、解决方法上。在结构和意匠的融合这方面,日本有着长期的实践,而中国则仍处在起步阶段。首先请金箱老师谈谈对结构评价的看法。

金箱:如何对结构进行评价,需要从不同层面去讨论,既有与建筑设计有关的层面,也有纯技术的层面。在这次的特集文章中提到的“纯结构设计(Pure Structure Design)”和“自然结构设计(Natural Structure Design)”正是要说明这个问题。20世纪的现代建筑,认为意匠表现与结构在视觉上取得一致的直接表现就是好的。然而最近,这种单纯的“纯结构设计”的评价轴渐渐失效了,所以提出了一个能更具有广泛含义的“自然结构设计”的评价轴。

要讨论对于结构的评价,首先要讨论以什么为标尺。仅仅以力学合理性为目的去设计建筑就可以了吗?这显然是有问题的。建筑设计所创造的具有活力的形态、让人感动的空间,需要用怎样的架构和材料去实现,重要的是从这个角度去思考结构,而非单一的力学合理性。著名的结构师坪井善胜(Yoshikatsu Tsuboi)曾经说过:“美在合理的近旁。”虽然要努力逼近合理,但合理并非绝对唯一的标准。

也就是说,不存在固定的评价轴,不同的项目根据其规模、选址、功能、设计理念等条件,评价的标尺也会发生变化。当然,力学作为普遍的条件参与到评价轴的构成当中,但并非绝对标准。对于建筑结构统一的评价方法,我觉得是不存在的。

郭:对于结构师来说,理想当然是要设计出好的结构,但到底什么才是好的结构呢?规模大小、建筑类型等条件都有可能使不同建筑的结构评价轴完全不一样。对于结构师来说,与建筑师合作时一直保持不变的立场是可能的吗?

金箱:我认为,相对来看,好的结构是存在的。不同规模的建筑评价基准当然也不同,另外,是相同形状空间的累叠,还是不同形状空间的混合,这些都是考量结构方式的变量。

无视建筑设计的真正目的,只考虑结构是没有意义的。如果要追求结构的力学合理性,让柱子上下贯通、所有跨度均等是最合理的,但这样的结构对于建筑来说是否合适则是另一个问题。重要的是配合建筑设计做出高效平衡各方面条件的结构,并非追求经济合理性,而是适合建筑本身的结构,或许可以说是综合意义上的合理的结构,这样的结构应该是存在的。

2 结构要素所具有的两层意义

郭:最近,我调查了中国关于结构方面的奖项,获奖建筑基本上都是大跨度或具有复杂结构的建筑。或许是因为大跨度更容易突出结构的存在感,复杂的结构解决更容易得到技术层面的评价。而在日本,或许因为小规模的建筑相对更多,结构和意匠的融合也会成为评价选项之一。

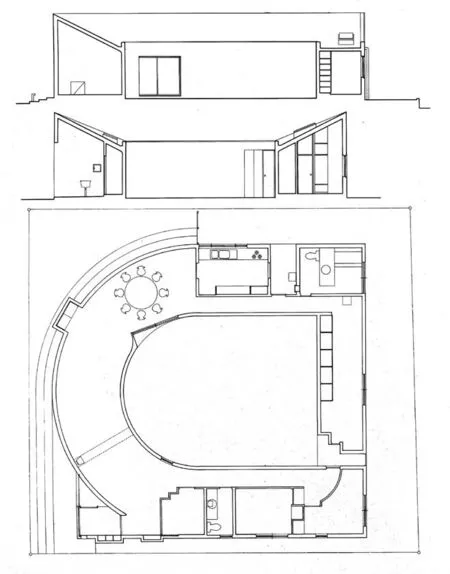

1 中野本町的家,伊东丰雄,1976

奥山老师也设计了很多小规模的住宅作品。在住宅规模的建筑中,对于建筑师来说什么是好的结构呢?

奥山:筱原一男(Kazuo Shinohara)老师曾多次说,即使是在小住宅设计中,如果不设定一个结构的主题(不管主题多细微),就不能成为建筑的表现。从初期的小住宅设计开始,就一直贯穿着这个问题意识。我也受到了很深的影响,一位通过个人住宅的设计闻名世界的建筑师所说的这句话是多么意味深长。

我想中国和日本的情况是很不一样的,日本大学的建筑学科原则上工程技术和设计教育是一体的。特别是东京工业大学(以下简称“东工大”)的结构技术非常强,金箱老师就是当中的佼佼者。我也是在这样的环境中接受的建筑教育,所以在设计的时候,结构、功能,还有造型、空间,通常会同时考虑。但是,如果作为一名建筑师的真实感受来说的话,也会有这样的情绪——如果不用考虑结构之类的技术问题就能造出建筑的话就最好了(笑)。

伊东丰雄(Toyo Ito)在设计“中野本町的家”(White U,1976,图1)时,使用了“形态素(Morpheme)”这个复合词,让建筑的要素全都浮起来停在空中,也就是让形态素在空间里浮游的意象。像这样,不考虑耐久性等技术问题而只想专注于空间和形,相信不少建筑师都抱有同样的感觉。

然而,在现实中这样的建筑不能成立,必须要有物理技术的支撑,特别是结构作为最强的存在进入建筑设计的领域中。另一方面,像柱、墙这些作为结构的要素,在作为建筑支撑物的同时,也开始获得了特别的文化意义。建筑师会将这部分意义再次反馈到自身的设计当中。这就是从仅为使用用途服务的作为设施的“房子”,到作为属于文化领域的“建筑”得以成立的瞬间。

按照这个思路,对于刚刚郭老师提出的建筑规模大小的问题,也能发现超越规模层面的其他视点。柱和墙这些架构要素,除了具有支撑建筑的意义,或许还被投射了象征性的意义。建筑的结构,是让建筑作为实体而成立的不可或缺的要素,与此同时,它与建筑空间和形的构成交织在一起,共同组成建筑表现的世界。郭老师提出的“透明的结构”,其实背后也潜藏着如何理解结构要素参与到建筑表现的世界当中的问题吧。

郭:是的。即使结构师在设计的时候把结构承重部件和非承重部件明确区分,但在面对实际建成的房子时,尤其普通人根本分不清哪些是结构部件,哪些不是,在真实的物质世界中辨别结构与非结构是非常困难的。所以我想,结构和建筑本来就是一体的。为什么在设计的时候要分开来考虑呢?

当然,正如刚刚奥山老师所说的,即使在住宅中,除了支撑的功能,结构还渐渐开始具有了作为物质、形态的意义。这时,结构具有力学原理的同时,还进入了其他意义的世界。因此,作为意匠的结构与作为结构的结构,会呈现出完全不同的状态。“透明(Transparency)”指的就是结构明明存在,但人在视觉上却难以分辨,既没有完全隐藏,也没有完全裸露,是一种在知觉层面的存在。刚刚提到的大规模、大跨度建筑的结构是比较容易理解的,也和这一点相关。

金箱:不同规模的结构,架构的存在度是不同的。大规模建筑的结构受力学合理性的影响更强,某种程度上需要设计一套结构的逻辑。而小规模建筑的结构,即使牺牲些许力学合理性,也不会对经济性造成太大影响。另外,小规模建筑的主体结构和非主体结构的关系更加模糊,因而结构在视觉上难以区分。因此,不同规模的结构设计在难度上也是不同的。

3 非主体结构的设计

郭:我们之前在结构建筑学研究中心(Archineering Design Research Center)1一起进行过非主体结构的设计。或许您也知道,在中国结构设计的周期非常短,对楼梯、雨篷、扶手这些非主体结构的设计,结构师只有很少的时间。对于结构师来说,非主体结构的设计时间比重多少为合适呢?

金箱:在日本也是主体结构的设计占大部分时间。非主体结构的设计时间,多的时候也是20%左右,一般情况会更少。这也和建筑类型相关,例如一般的办公楼就不会占太多时间。

郭:原来如此。在日本,即使是非主体结构的部分,如果意匠上对节点、架构有特殊要求,结构师也会配合吗?

金箱:结构师会参与楼梯、雨篷的设计,但外装、内装通常不会参与。在日本,外装和内装设计基本上是实际的生产厂家直接参与,建筑师会在设计阶段与厂家开会讨论来决定设计方案。

但如果遇到特殊情况,结构师就会参与设计。例如,普通的天花吊顶基本都是生产厂家直接参与并决定做法,但如果是尺度较大的大堂、门厅,或者是非常规的天花形状,就会需要结构师参与。另外,如果常规的外装材因为特别高的层高而变得超常规,或者在中空空间超规格的墙面上使用时,超出了通常的内外装施工体系,需要在装饰面和主体结构之间做一个过渡的结构,这时也需要结构师的参与。

不过,最近也出现了立面工程师(Façade Engineer)这样的工种,专门负责立面部分的设计。

郭:原来如此。对于建筑师来说,细节的设计有时候对空间整体的意匠非常重要,在和结构师配合时,关于细节的讨论会到怎样的深度呢?

奥山:很难界定是到怎样的深度。意匠设计会参与饰面颜色、材料、金属部件的选择,在这些细节上也会花相当多的时间,很难计算细部设计在各阶段所占的比重。不过,可以明确地说,实际去看一个建筑的时候,如果楼梯、扶手、雨篷这些非结构构件没有经过推敲的话,整体的造型、空间不论多么好,作为建筑的魅力都会减半。不过,我并非想要推崇密斯(Mies van der Rohe)“上帝在细节中”的格言,反而同时要提醒自己不能拘泥于细枝末节,陷入“只见树木不见森林”之中。但是,能够把非主体结构与主体结构视为同等地去考虑,介入技术的视点去思考建筑和身体尺度,这一点不论对于结构师还是建筑师来说难道不重要吗?着眼于这种超越尺度的架构表现,或许也是“透明的结构”这一主题的一个侧面。

4 何谓建筑的合理

郭:刚刚二位都提到了“合理”这个词。奥山老师曾经提到,像密斯那样的建筑师,即使结构上存在不合理,也要实现空间造型和构成。对于这样的建筑师,结构师会持怎样的立场呢?

金箱:如果通过这个建筑能创造出有价值、有社会意义的东西,就应该设计为其服务的结构。结构是否合理,通常是为了尽量降低结构造价而被讨论,如果是即使花费更多资金也值得建造的建筑,结构就应该配合其实现。低造价的结构仅仅是经济上的合理性,虽然这也是重要的,但并非绝对。对于是否合理的判断,依据不一样,结果也会随之变化。

郭:对于建筑师来说,讨论是否合理,不仅是结构的合理性,更多的是在于意匠的合理性吧。金箱老师所说的结构合理性非常容易理解,更多的是从效率的角度来讨论。但建筑的复杂性不能仅仅从效率来看。那么,到底何谓建筑的合理呢?

奥山:建筑的合理,是很难定义的。日文的“合理”就是“合乎事理”,中文应该也一样吧。谈到合理,自然会联想到现代主义建筑中的理性主义(Rationalism,日文译为“合理主義”)建筑的实体形象。不过细想,这当中的“理”到底是什么的“理”呢,其意义会因“理”之所指而改变。尤其是建筑,并非必须是机械的形象,也并非必须是简洁的设计,即使是非常复杂的装饰,如果这样的装饰是所合之“理”,那么就可称之为“合理”。

但是,由于佩夫斯纳(N.Pevsner)、吉迪恩(G.Giedion)、班哈姆(R.Banham)等建筑史家们所论述的现代主义的机械形象过于鲜明,这一形象与意大利理性主义(Italian Rationalism)合为一体,在建筑界中 “合理”的形象就被如此固化了。然而,意大利理性主义中,既有像特拉尼(G.Terragni)那样客观理性的设计,也有像利贝拉(A.Libera)那样带有古典主义感性的设计。在这当中,“理”的矛头也有微妙的不同,这也是“建筑的合理”这个问题的微妙之处。

结构也是如此,或许金箱老师也是同样的态度,并没有非此不可的唯一解,结构设计也有各种各样的解法。是否符合所追求的建筑意象,或者是否符合结构师和建筑师双方的意象,在不同项目中的“理”由此决定。所以,是力学层面的“理”,还是刚刚金箱老师所说的造价层面的“理”,像这样,如果没有一个前置的形容词,是无法讨论“合理”这个问题的。

金箱:建筑的合理、意匠的合理是存在的吗?理性主义(Rationalism)是众多主义(-ism)中的一个吗?

奥山:是现代主义(Modernism)中的一个“-ism”。

金箱:当时的“理”指的是什么呢?是功能主义吗?

奥山:不是功能主义。理性主义是第二次世界大战期间在意大利法西斯政权下兴起的建筑艺术运动,与政治和社会问题交织在一起。以此为前提,把柱、墙、楼板这些构成建筑的基本要素彻底还原成抽象的形态。因此,意大利理性主义的立足点是形态论,而非功能论。对这些要素还原程度的不同,在特拉尼和利贝拉的作品风格的差异中都有体现。

郭:迎合消费社会的、最为经济的生产方式被认为是正当的。当时的理性主义在意匠设计中被理解为,视觉上的抽象形式就是“合理”理念的象征。当然,不管这些形式是否能真正地反映“合理”,但历史上确实存在这么一个时期。

House F,剖面图

2 House F,坂本一成,1988

奥山:刚刚金箱老师提到的功能主义,其实也不是一个简单的概念。曾经有一个学生这样说明自己的设计:“目标是实现像功能主义那样的简洁的美。”坂本一成(Kazunari Sakamoto,以下简称“坂本”)老师对此评论道:“对功能主义的理解方式不同,你的设计目标也会被完全颠覆。”坂本老师在这里指出的是,功能主义并不等同于简洁,而是要追究功能的依据所在。例如,在设想一个工具的时候,如果是以单一使用目的为前提的话,那么就要不断精炼,但如果是以多功能为目的去设计的话,就有可能得出形态复杂的结果。这番对话或许会对学生造成心理阴影(Trauma),但正是如此认真对待概念的定义,建筑学的讨论才能得到锻炼。在结构领域,应该也有这样的情况吧?

金箱:“理”“合理”的定义,应该就是具有某种普遍性吧。例如在结构领域,力学的合理性就具有普遍性,不论是谁都能做出相同的判断。但是刚刚所讨论的在意匠领域关于“理”的解释,似乎不太一样。

郭:确实不太一样,不过还是存在普遍性的。现代主义运动在某种程度上也可以理解为追求普遍性的运动,当时应该也出现了作为普遍性的“理”。

奥山:普遍性也是很难定义的,还有像历史性或者说真实性(Authenticity)这样的词。建筑经过漫长的历史熏陶,成为我们文明的一部分,也许当我们感受到与之相通的部分的时候,作为普遍性的“理”会呈现出来。

5 结构设计的个性

郭:刚刚提到的普遍性,如果反过来说,与之相对的就是个性。在意匠的领域,每个建筑师都会有自己的个性,结构设计师也会有自己的个性吗?

金箱:当然有(笑)。结构包括普遍性的部分和个性的部分,普遍性的部分建立在力学基础上,不能敷衍,也不能回避。但架构的构建方式、材料的使用和细部的做法是个人可以自由设计的部分。而在决定了材料和构建方式之后,要对所设计的架构在各种外力干扰下的性能进行验算,也就是结构解析,这是属于普遍性的部分,解析的结果不会因人而异。之所以说结构不会骗人,也就是在这一点上。对于遵从力学规律的结构,我们可以提出各种各样的构建方案,这就是结构计划、结构设计。

郭:不过,结构主要还是为意匠服务的吧。可以说,结构的个性从属于意匠的个性,结构师的个性会因此受到限制,也就是说结构师在设计上的自由度会比建筑师低吧。奥山老师会根据每个实际项目的特点选择与不同的结构师合作吗?例如,比较擅长钢结构的或者擅长轻薄结构的,等等。

林江:中山大学岭南学院经济系教授、博士生导师,中山大学港澳珠江三角洲研究中心副主任,兼任中国财政学会理事、海峡两岸关系研究中心兼职研究员、广东省财政学会副会长等职,研究领域是财政理论与政策、区域经济与金融

奥山:我在建筑设计中没有追求结构上杂技般的新奇表现,不会特意根据项目选择特殊的、在某一方面力求表现的结构师。这样的结构师在实际设计过程中应该很难合作吧。

郭:也就是说,不希望和太有个性的结构师合作吗?(笑)

奥山:我不认为结构师只是辅助实现建筑师的构想,而是应该和建筑师共同设计。虽然最终会把建筑师的名字作为设计者放在显耀位置,但结构师实际上就像棒球的投球手一样重要。所以,我和结构师合作的态度并不是找他们实现我的设计而已。当然,也不是说只要想法一致和任何人都能合作。例如,想法异常顽固的人,或者虽然亲切但专业能力不足的人,也是很难合作的。(笑)

当年坂本老师设计House F(图2)时,我作为负责人参与设计的时候有过这样一段经历。老师去找某位结构师咨询意见后,垂头丧气地回到研究室对我说:“奥山君,结构师说最好别做这样的结构”(笑)。后来又去找了另一位权威结构师,得到了完全相反的结果——方案得到了肯定,并鼓励我们进行下去——这样才看到了实现的希望。第一位结构师并非不能实现坂本老师的想法,只是他不同意那样的架构构建方式,不想设计这样的结构。也就是说,建筑师和结构师的想法是相背离的。像这样,如果结构师的想法过于单一,最后只能做出他想实现的结构,这也不是理想的合作方式。同样,建筑师也不能固执己见,无视结构师的意见。

因此,建筑师和结构师之间理想的合作,需要通过双方的“交感”在沟通和讨论中互相启发,才能得以实现。当然也会有激烈讨论的时候,这时也需要以双方保持灵活通融的态度为前提。

郭:金箱老师就非常灵活,一直都能保持通融的姿态,给我留下了很深的印象。

金箱:首先,为了不给中国读者带来误解,想要回应一下奥山老师刚刚的话,当时第一位结构师那样的情况,在日本是很少见的(笑),或许是一种认为结构对建筑处于支配地位的想法。

需要注意的是,如果结构设计者一心想着要创作结构的话,可能会产生别的问题。虽然设计的是结构,但创作的并不是结构,而是建筑。如果缺乏这个意识的话,和建筑师的交流只能停留在结构上是否能够实现的层面上。结构师所要承担的角色,是要找出最适合这个建筑的结构。这单凭结构师并不能完成,需要和建筑师一起探索。

想要设计一个这样的空间,要怎样才能实现呢?像这样从最初的空间意象开始与结构师对话,才更有趣。在我合作过的建筑师当中有很多这样的。例如青木淳(Jun Aoki),他虽然非常理解结构的重要性和效率,但在最终的建筑作品中不会积极地表现结构。在合作过程中,他会主动分享自己所构想的空间意象,描述想要实现怎样的空间。听到这些话,会觉得一起设计很有意思。所以,相比一开始就提供加入了结构的图纸,还不如提供一个还没成形的图纸,这样结构师的个性或许能够更容易展现。

3 宇土市立网津小学校,坂本一成,2011

4 网津小学校竞赛效果图

奥山:想再补充一下刚刚关于House F的话题。这个建筑的构架是让柱子从楼板向外悬挑,柱子的上端通过细长斜向的二次构件支撑屋顶。当初第一位结构师的意见是,为什么不把柱头都连起来,那样结构上才是合理的。但是坂本老师的建筑意象的前提是,宁可让柱子粗一点,也要保证柱子和楼板是相互独立的,由于在这一点上没有达成共识而无法合作下去。

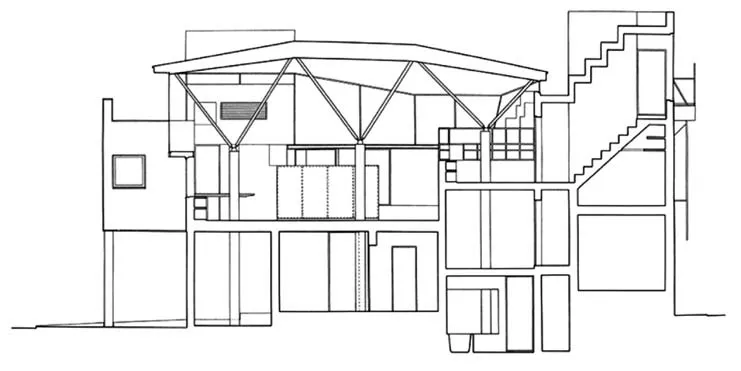

还有一个关于建筑师和结构师合作的例子,就是坂本老师和金箱老师合作的“网津小学校”(图3),是一个薄壳连拱屋顶的建筑意象。第一次给金箱老师看方案时,也被认为很难实现。有意思的是后来的合作过程,问题在于如何解决拱顶产生的侧推力。简单的解决方案就是用拉杆把柱头都连起来,但和House F一样,坂本老师意象中的柱子是自立的。于是,后来有了在屋顶上方布置梁的方案。然而这个方案的造型超出了坂本老师可以接受的范围。再后来,应该是在和金箱老师的对话中产生的想法,也就是调整柱子跨度和平面,提出了通过加入箱形构件承担水平侧推力的解决方案。最终实现的建筑,与其说造型上的独特,不如说是屋顶连拱所形成的韵律赋予了建筑独特的性格。这就是建筑师与结构师合作的有趣之处,如果建筑师只坚持最初的方案不变,硬要结构师去实现,最终的建筑也只能是一个牵强的结果。如果结构师非要把柱头连起来才认为结构是合理的话,设计也无法向前推进。任何一方固执己见,都不能实现像坂本老师和金箱老师在这个小学校中的相互推动的设计合作。

金箱:可以从竞赛效果图(图4)中看到最初的方案,细细的柱子上覆盖着拱顶,这个屋顶重量要比House F大得多。当时我也想了很多办法,既要解决曲面结构的侧推力问题,抗震设计上也需要一个框架,于是提出了在上方设梁的方案。坂本老师提出异议的方法也很犀利,当时坂本研究室的学生根据我的方案做了模型,然后叫我去开会。到了研究室,就面对着那个模型开会,四周学生围了一圈,都是我曾经在设计课上教过的学生。看看模型就知道这个方案的建筑外观不尽如人意,坂本老师却故意问我觉得怎么样,当时的情形实在是让我太羞愧了。(笑)

我当时马上就明白了,这个方案被否决了。不过,结构就是这样的诚实,用这个方法往下做,实际并不是理想的样子,后来就开始拼命改进。最后的方案是,作为取消梁的条件,增加水平的部分框架强度,同时把450mm×750mm的柱子加粗到900mm。结构设计上通常都会希望把柱子做细,这里反而是通过把柱子变粗而达到不需设梁的目的,对这些条件的取舍都是由坂本老师来判断。最终的结果令人满意,但进行过程真是拼了命呀。奥山老师和塚本由晴(Yoshiharu Tsukamoto)老师都在看着,不能丢脸啊!(笑)

郭:当初看到拱顶这么薄的时候,我也非常惊讶。

金箱:只要满足条件的话把拱顶做薄没问题,最难的还是结构的条件和建筑的意象之间的磨合。(笑)

郭:日本的结构师,由于年龄、教育背景等不同,个人风格也会不一样。或许可以认为这是结构从技术到设计、从技术的普遍性到设计的个体性转变的一种自然结果吧。

6 结构设计的地域性

郭:如果从更大的范围讨论个性的话,比方说,日本的结构师和欧洲的结构师,我觉得地域差异挺大的。不论从工作方式、材料,还是最终实现的结构的感觉。可以说,日本的结构师在某种程度上也和风土、历史相关,这也是一种个性的表现。二位老师的看法如何呢?

金箱:我觉得,日本和欧洲存在两个差异。首先,日本的结构设计者肩负着应对地震等灾害的重任。建筑的安全性是社会关注的重要话题,非常重视抗震性的问题。与重力不同,由地震产生的力存在许多不确定性,而发生的频率又非常小,所以要进行精细的设计,确保建筑在经历大地震时即使受损也不会倒塌。这或许与中国有相似之处,重视安全性是与欧洲的其中一个差异。另一个差异是生产体系的不同,在欧洲有很多以手工制作为前提考虑的部分,正是这种工匠文化和技术让精细的细节触手可及,让一些新的想法可以变为现实。而在日本,尤其是近年,像这样稍微想要改变一下的细部设计很难实现,造价会变得很高,匠人也越来越少。

郭:确实如此,近年的欧洲也从之前像卡拉特拉瓦(S.Calatrava)那样追求结构表现的空间渐渐变为纤细、轻薄、不像结构的结构表现。最近在中国,像和作结构的张准的结构设计作品也体现出这个趋势。

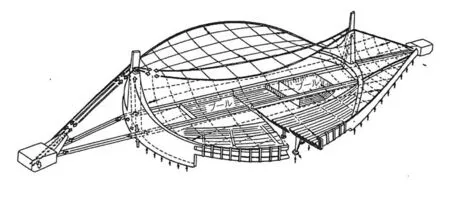

5 国立代代木体育館,丹下健三,1964

6 国立代代木体育馆轴测图

奥山:我是这样想的,正如你所说的,像体育馆这样的建筑单体更容易对结构有直接的表现。丹下健三(Kenzo Tange)设计的1964年东京奥运会“国立代代木体育馆”(图5,6)就是一个很好的例子。像这样功能单一、结构设计与建筑空间设计一体化的建筑过去比较多,而最近的建筑变得越来越复合化了,我觉得这是其中一个原因。

另外一个原因是,像立面工程这样的非主体结构最近也受到设计的重视。当然,非主体结构也要承受风力和地震力,虽然没有建筑倒塌带来的损失严重,也要保证安全性。随着立面工程作为建筑设计的一部分越来越受到重视,主体结构也受其影响,渐渐追求更轻更细的结构体,以及像家具设计一样的结构设计和节点设计。这在某种意义上可以说,在结构工程中对非主体结构的设计要深入到什么程度,是今后的一个重要课题。

郭:这也与本期特集主题“透明的结构”相关。现在可以看到两个发展方向,一个是从真实的结构转向抽象的结构,另一个则是利用复杂性去创造新的结构形式。表面上看这两个方向似乎完全不同,但在解析方法上其实没有太大差异。同样,这些新的结构形式和过去的结构形式,本质上也没有看上去的差异这么大。

金箱:关于解析,新的变化还是有的,这和刚刚地震的话题相关,最近的计算机模拟技术有了很大的进步,这一点可能中国比日本的发展还要快。模拟技术给建筑造型带来的变化,可以从超高层建筑上看到,现在越来越多变化丰富的形态都能实现了。如果回顾历史,你会发现,日本在30年前还只能建造形状规则的超高层,因为复杂的造型在当时无法解析。而现在有了很大变化,最近的最优化算法备受关注,对于不规则的形状要如何布置构件才能达到力学最优,可以根据计算机模拟的结果去探讨,也有人利用这样的新技术在做设计。但是,我对此还是持怀疑态度的。

这与刚刚奥山老师的话也是相关的,郭老师所说的结构变得越来越抽象,在小规模建筑、立面上确实能够感到这种变化。不过,主体结构还是结构的王道,比如说超高层的技术其实并没有突破性的进展,只是技术本身变得越来越成熟。

日本现在最有意思的领域可以说是木结构,技术上还有很多有待开发的部分,尤其是出现了各种各样的构件交接工法,不论在技术上还是建筑设计上都有很多可以挑战的地方。另外,我最感兴趣的还是建筑变得越来越复杂的趋势,在设计这些复杂建筑的结构时,肯定会带来相当多的变化。这也和复合结构相关,未来将有很多可能性。

7 AI·信息技术和结构设计者的工作领域

郭:随着AI和信息技术的发展,现在只要在计算机软件上输入一个数值就能得出结构的最优解,而且都是可视化的操作界面。像这样谁都能操作的结构计算技术,是好事还是坏事?非结构专业的人也能轻易地进行操作、计算和判断,这对结构师来说今后的工作领域会扩大还是缩小?

金箱:应该是会扩大吧,只要按一下键盘就能得出结果的计算只占结构设计很少一部分。

郭:谁都能算,这样的结果有说服力吗?(笑)

金箱:这种不需要思考的计算应用范围很窄,只有在楼板全都是平的、完全相同的平面叠起来的情况下才能算出结果吧(笑)。确实可以用它来计算那些设计条件完全确定的结构,但实际上在结构设计过程中这些条件不是完全确定的,例如建筑的复合形式、基地的特殊条件,还有刚刚说到的立面结构方案,涉及许多不同的专业,需要在配合调整的过程中逐步明确设计条件。另外,像抗震改造、建筑和土木工程的边界领域等,还有许多有趣而尚待开发的领域。所以能够用自动计算得出结果的建筑只占很少一部分,对于适用于这种计算的建筑可以普及应用。当然,现在的结构设计中,用计算机运算的部分确实越来越多了。

郭:但是,这个计算过程全都被信息化了,在黑箱中进行的计算存在风险吗?

金箱:确实有风险。大概10年前我曾听说,在中国会用两个不同的程序对一个建筑进行计算,如果两个解相同就可以认为结果是正确的。我对这样的方法也是存疑的。

我现在还坚持着动手计算,不论多大规模的项目,即使是超高层都会简化成一个非常简单的结构模型,用大概半天时间亲自计算。用手算的方式验证计算机的演算结果这个环节很重要,之后的深化可以通过改变参数来进行。不过,完全依赖黑箱计算的趋势确实越来越明显了,这是一个问题。

郭:对此,我也深有同感。在跟日本结构师开会讨论时,他们能马上手算,当场把结果告诉我们。但是在中国,虽然也有很少一部分结构师现在慢慢能边讨论边计算了,但大部分结构师基本上是开完会回去用计算机,只能会后告诉我们结果。像这样完全依赖计算机解析,我觉得是有问题的。手算其实是一种模拟,真的可以完全放弃这种模拟吗?当然,还有一个现实问题:据说中国的结构计算的组合方式比较复杂,客观上导致了手算很难完成。不过在我看来,手算并不完全是一种计算,更应该是一种结构师用手的方式对结构形式的一种意识化的理解过程,有点像建筑师通过草图细化构思的过程。

金箱:日本最近也有这样的趋势,确实有点伤脑筋。建筑基本法的条例越来越细,各项研究成果叠加而成的公式也变得越来越复杂。这样的公式很难手算,需要靠计算机。

郭:金箱老师可以呼吁阻止这种趋势吗?(笑)

金箱:很难。公式变复杂,虽然对设计者来说是负担,但国家认为这样能提高安全性,大部分人也支持,问题在于现在的社会专业人士不被信赖。

8 在传统建筑结构中可以学到什么

郭:随着计算机技术在优化设计中的应用,建筑结构和形态都有了新的变化。尤其在欧美国家,现在流行通过形态操作得出结构的最优解。我常常被问到,在这种新的设计方法中,过去的正统结构方案是否还适用。

通过计算机形态操作得出的流线形曲面,似乎可以存在于任何地方,不需要考虑地域文脉,形态的生成只跟计算机操作有关。现在会听到一种声音,要创造新的形态,只能依靠计算机。针对这种说法,我们有可能从过去有效的结构形式中创造出新的结构形态吗?

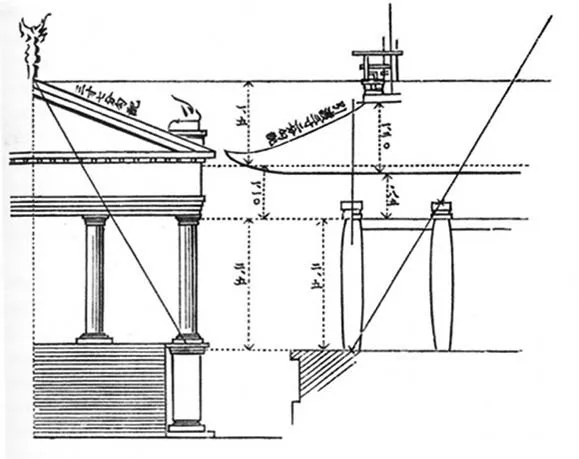

奥山:或许您也知道,东京晴空塔(Tokyo Skytree)的结构有一部分参照了传统寺庙中五重塔的结构技术,也就是通过心柱增强塔状构筑物稳定性的结构思路(图7)。这样的结构形式在一般建筑中不常用,而在这里与现代先进技术得到了结合。另外,还有过去从中国引入的传统木造技术,通过小尺寸的构件层层探出,支撑深深出挑的屋檐,也是因木材硬度低且具有弹性的特点而使这样的结构形式成为可能。结合材料特性进行结构解析并不简单,但我想今后也会出现参考这些传统技术的新设计。传统方法和现代技术能否有效地结合,并不在于单纯意义的引用,而是为了突破单一的解法,在摸索更多样解法中的其中一种切入方式。

但是,这是否与地域性相关,就很难说了。中国和日本的建筑本是同根同源,日本又不断从周边引入了各种技术,在学习过程中发展成日本独有的东西。在国土辽阔的中国也同样,在发展过程中肯定受到了各种文化的影响。因此,只是在当代这个时间节点某些特点被限定在特定的地域罢了。如果追根溯源,可以说全都是融合的。日本著名的建筑史家伊东忠太(Chuta Ito)就有着宏大的世界观,他认为帕提农神庙和法隆寺的源流都来自印度的犍陀罗国,由此传播到东西两极(图8)。希腊和日本的发展连成一线,当然中国也参与其中。

我并不是要证明这种看法正确与否,而是想要强调从这个角度去认识世界是重要的。但是,随着各种事物经年累月的堆积,确实产生了文化之间的差异。我认为这种差异相比于建筑这样的视觉对象,作为人的感觉、情感所留存的可能性更高。

欧洲文化中,有一种连空间也视为形式的强韧精神。但在西洋人的文化中,空间被认为是不可见的,不能用实体概念去描述,因此产生了虚空这一无常而美丽的概念。在我们东洋人的精神中,仍留存着这种虚空的感觉,即使看待结构时或许也带着这样的感性。

郭:无意识的感性确实会在某种程度上反映到设计中。但是,如果今后全都依靠计算机技术去找最优解了,这部分感性恐怕也会消失吧。

奥山:是的,刚刚说的那些感觉、情感也许会逐渐消失。

郭:通过计算机可以计算出更多的流线型建筑,但在这个过程中不会回望过去,只顾看向未来。

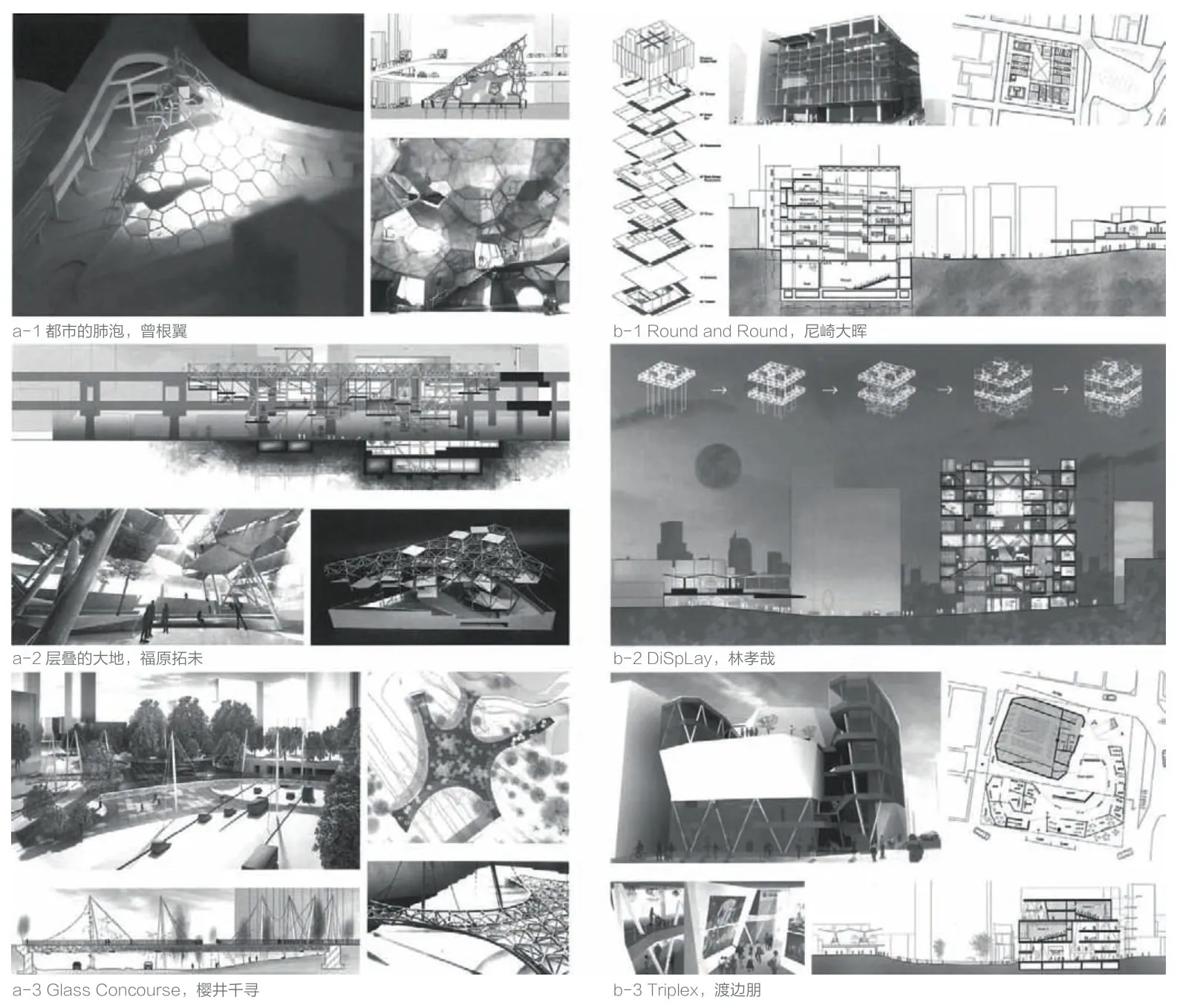

9 结构需要教到什么程度

郭:接下来想谈谈结构教育的话题。我发现,金箱老师给东工大三年级学生出的题目多是大空间的课题(图9a)。受此启发,我们在东南大学的本科三年级开始,也设置了以大跨空间结构为主题的结构建筑创新设计课题,希望学生们将结构知识转变为空间形态的操作手法。从结构教育来看,大跨建筑更能让学生体会到结构设计吗?

金箱:大空间的课题,比较容易从结构角度出发去思考,达到通过力学原理设计架构的训练,也就是锻炼学生在设计建筑时具有力学合理性的意识。不过,正如刚刚奥山老师所说,任何建筑都必须要有楼板、柱、墙的支撑才能实现,在设计大空间以外的建筑也需要具有结构意识。

其实,我和奥山老师还有教另一个非大空间的课题,在功能比较复杂的条件下同时考虑结构设计(图9b)。这个课题的教学方法与大空间略有不同:首先,不受任何制约让设计自由发展,这是一个重要的环节。在设计意象形成后,再考虑用怎样的结构将其实现,然后把结构反馈到设计上,目标是让学生理解这个设计过程的重要性。学生在设计时,经常会有人认为只要画上柱子和承重墙就等于考虑了结构,但重要的是这些结构体的存在是否有被反馈到建筑设计中。不仅是学生,有些职业建筑师也会出现这样的情况。

7 东京晴空塔(2010)和法隆寺五重塔(7 世纪末—8 世纪初)的心柱减震体系

8 希腊神殿和法隆寺金堂的比例比较

建筑师中,当然也有人能在自己的意识中构建结构,但重要的是,能否判断这个结构对于建筑来说是不是好的结构。我在做结构设计时,希望建筑师能告诉我是一个怎样的建筑意象,为此希望如何布置结构。从建筑师的意象出发,能更容易找到适合这个建筑的结构线索。如果能知道这个建筑的设计意图,就能找到与之对应的各种解法,在这些解法中必定能找到具有建筑意义的、适合这个设计的好结构。

郭:当学生要把书本上的结构知识转化为形态操作时,总会觉得上手有些困难,似乎缺了某些关键性的联系。那么,对于意匠的学生来说,结构知识需要掌握到什么程度呢?(笑)我经常被学生这样问。尤其中国与日本不同,建筑设计与结构、土木工程属于不同的学院,大多是分离的。

刚刚奥山老师说自己在设计时会同时考虑建筑意象和结构。奥山老师您对结构掌握到什么程度呢?(笑)

奥山:很难具体说明到什么程度,实际和结构师开始讨论后,会注意到有一些当初自己没有设想到的力介入在架构当中。不过,我在设计的时候,会对力的传递有一个大致的设想。不论是垂直力还是水平力都存在力的传递,比如,从墙体传递到楼板,再由核心筒最终传递到地基。对于力的传递的设想根本所在,是当在某些地方不希望出现柱子或墙体的时候,能够同时思考要如何在其他地方确保承担力的传递的构件。又比如说,因完全不希望出现墙体而改用框架结构时,就必定要预料到柱子会变粗。当然,如果不希望全都是粗的柱子,某些地方想让柱子变细时,就要同时设想在看不到的地方加入承担水平力的构件。我认为,建筑师对结构起码要有这样的考虑。

以此为前提和结构师合作,之后的发展就有趣了。既会有超乎自己的预料、设想能更加向前推动的情况,也会有被认为设想完全不切实际、结构建议和自己的空间意象不符的情况。这些结构建议会成为推动下一阶段设计的契机。如果把与力学原理和结构相关的内容交给结构师全盘负责,就会失去建筑设计中可以再次推敲的重要机会。这样的建筑师仅仅是在做装饰设计而已,这是关键所在。同样,结构师也要在理解建筑师的设计意象的基础上,提出与设计匹配的结构方案和细部节点的建议。如果在结构设计中忽略建筑意义的话,也就仅仅是在做结构计算而已。如果建筑师和结构师都能在彼此的立场上考虑的话,就能围绕建筑设计展开相互激发的讨论。

金箱:说到建筑师需要对结构理解到什么程度,对我来说,就是不要把结构看作是累赘,不要太贪心。也就是说,如果认为结构是累赘,既要减少柱子的数量,又要柱子变细,所有的结构都要做到最小最薄,那就太贪心了。我常常跟学生说,结构是自由的,各种可能都能实现,除了让建筑浮在空中之外,因为结构是不会骗人的。从力学原理来说,只要有一根柱子就可以实现支撑。一根柱子对于桌子的尺度来说还好,但是,如果要只用一根柱子支撑一个平面大概10m宽的住宅,柱子的直径就要做到3m,这是不切实际的。这时就要考虑结构的效率,例如柱跨与梁高的关系要如何平衡。另外,由于日本受地震影响较大,也有根据水平受力决定梁的截面尺寸的情况。不过,也可以通过在其他地方布置承担水平力的构件来调节空间,从而增加建筑的自由度。也就是说,如果在某些部分布置承重墙,其他部分的结构尺寸就能变小。所以,需要有取舍,明确什么是最重要的,是要楼板尽量薄,还是要柱跨尽量大,明确优先考虑的部分,然后在其他部分增加结构的强度。

9 东京工业大学建筑设计制图第三:与结构设计教育相结合的建筑设计课题(a 组为2019 年度第 2 课题“覆盖下的风景-都市空隙的设计”优秀作品,b 组为2019 年度第1课题“与都市的密度和速度相呼应的建筑 :设有 300 人实验剧场的Hikari 第 2 百货楼”优秀作品)

10 加尔水道桥(Pont du Gard),B.C.15

从这个意义上说,结构的最优解不是唯一的。对于建筑来说,最好的结构是能够突出设计中最重要的部分,并为此在其他部分予以辅助的结构。这样的结构仅凭结构师或建筑师都是不能实现的,需要通过两者的对话过程,才能创造出具有多样性的作品。

郭:某种程度上,结构也不是全都能教的。结构中的很多感性成分或许不能通过教学获得,那是一种建筑学层面上的意识吧。然而,建筑师总归需要面对结构师,来完成他们对建筑的构想。对于结构师来说,是更希望和具备结构知识的建筑师合作,还是完全不了解结构的建筑师合作呢?(笑)

金箱:与知识无关,而是不要过于贪心,要懂得节制和平衡的建筑师才好。当然,对结构有一定理解力会更好。

10 是否需要了解结构的历史

郭:听说有位中国的结构专业老师曾告诉学生,在技术领域不需回望过去,只需了解最新技术。我觉得这样的看法是危险的,回溯技术的发展也有其意义所在。不过,即使是在世界范围内,关于建筑结构历史的书籍与意匠的历史相比,真是少之又少。

金箱:了解历史是非常重要的。在结构师川口卫(Mamoru Kawaguchi)老师的课上,经常能听到关于结构的过去,从过去的例子中引出结构的重要原理,另外学习过去失败的例子也是非常重要的。例如,飞扶壁(Flying Buttress)的诞生,是因为早期建造的拱经常塌掉,所以发明了抵抗侧推力的飞扶壁。同样,钢结构最初的应用不是在建筑,而是从布鲁内尔(I.K.Brunel)等工程师设计的桥梁开始。当时所谓的钢结构(只有铸铁或炼铁)不论是材料还是结构形式都与今天不同,所以也能从中了解到不同的材料与结构形式之间的关系。

当我们要挑战创新的时候,从历史中所学到的会帮助我们预判新技术所隐藏的危险性。当然我们也可以从自身的失败中总结经验教训,但在日本只要在实际项目中失败一次,作为工程师的职业生涯也就结束了(笑)。因为在自己的工作中不允许失败,所以通过过去的例子学习尤为重要。所以,我不太理解为什么那位中国老师说只要看向未来。

郭:东工大有关于结构历史的课吗?

奥山:东工大并没有为结构历史独立开设课程。但是,建筑史的老师,除了样式史,也就是关于形的变迁史之外,也有可能结合包括结构在内的技术视点去教建筑史。刚刚也提到,东工大的建筑学科在工程领域非常强,即使是建筑史的老师也很关注工程技术。例如,已经退休的藤冈洋保(Hiroyasu Fujioka)老师的专业领域虽然是近现代建筑史,但他对结构、设备、玻璃制造等近代以来引进的各种技术都非常感兴趣,可以推测他在建筑史的课上也会涉及这些话题。

另外还有一个相关的经历。如果在普通的综合性大学,大学博物馆的运营可以由人文系的老师担任,藏品收录与整理都会有周全的计划并得到执行。而东工大是纯理工科的大学,对博物馆的意识比较薄弱,几年前才终于成立。在设立当初我就作为委员参与运营,发现除建筑以外的其他工科老师几乎都不理解学术档案的重要性。这也和刚刚郭老师提到的那位中国老师一样,他们只关心与未来直接相关的最尖端的技术,而关于理工科的历史,认为只要由人文系的老师教授技术史就足够了。不论是机械系、电气系还是材料系,对学术档案有足够认识的老师非常少,有的老师还会说这些过去的文物扔掉也无所谓,或许在各个领域进行前沿研究的理工科老师们的想法大概都是这样吧。中国的结构专业老师,基本上都是在专门进行工程研究的科系,有这样的想法也是自然的。

郭:原来东工大也有这样想法的老师。

奥山:不过日本的结构师基本上都出身于建筑学科,也对文化层面的建筑感兴趣。也就是说,一开始他们因为喜欢建筑而选择了建筑专业,后来只是碰巧分到了结构领域而已,这是和中国最大的不同之处吧。(笑)

郭:这就是原因所在吧。

金箱:也许是的。说到历史,一般建筑史会追溯到古代的木结构建筑、古希腊罗马时代的西洋建筑。结构的历史也应该考虑追溯到什么时代,从何教起。但在大学期间没有时间可以深入细致地教,给学生讲授并让他们掌握最尖端的技术,就几乎花费了大部分时间和精力。

郭:如果让金箱老师来教结构史,会从何教起呢?

金箱:还是要从古希腊罗马说起吧,古罗马水道桥(图10)的拱结构和石砌的关系就很有意思。而说到近现代建筑,工业革命以来的历史是必不可少的。17、18世纪以后,钢铁和混凝土这些经济材料出现的来龙去脉也是需要了解的。

郭:确实是的。

下面请允许我作一下总结。不能否认,结构既具有作为建筑技术的一面,同时又具有工艺艺术的一面。如果认为结构仅仅等同于枯燥的公式,那是对结构的误解。我想,今天通过二位老师对关于结构的不同方面所谈论的见解,为结构的性格勾勒出一个大致的轮廓,希望能够成为我们今后理解结构的重要线索。非常感谢!

注释

1 结构建筑学研究中心(Archi-neering Design Research Center)是由东南大学建筑学院、东京工业大学社会环境理工学院建筑学系、华东建筑设计研究总院三方于2017 年11 月共同成立的学术研究机构,旨在推动建筑结构、设计和技术的融合与创新性的研究。

图片来源

图1 来源于《新建築》(日本),1976 年11 期;图2~4 来源于Atelier and I 坂本一成研究室官网;图5,6,10 来源于《新しい建築のみかた》,由建築知識出版;图7 来源于株式会社日建设计官网;图8 来源于伊东忠太所著“法隆寺建築論”一文,1893年刊登于《建築雑誌》(日本);图9 来源于《ka044》东京工业大学建筑设计教学年鉴(2020)。