Alison and Peter Smithson

——新粗野主义中的建造过程再现以及人居环境

邱丰 QIU Feng

东南大学建筑学院

二战之后的西方资本主义世界都处在变革之中,经济、政治制度以及社会的方方面面都在转变,各类新兴学科如雨后春笋般出现。汽车与电梯等机械设施的出现改变了城市原有结构,人们已经厌倦了建筑一味地模仿柯布西耶以及密斯,开始向其他学科寻求帮助,以求为现代主义建筑带来改变。战后的英国民众赞成对旧有自由放任的市场体制进行改革,大力推动公共住房建设,解决战后住房紧缺的问题。为了适应战后快速重建的需求,英国官方宣布了接受现代主义建筑。詹姆斯•理查兹认为英国的现代建筑应该与英国的传统文化保持一致,不同于欧洲大陆现代建筑的抽象形式和功能主义,采用更具人情味的风格,具备包容并蓄的特征。二战后诞生的新粗野主义结束了当时人们对于柯布西耶的模仿以及对于传统主义的误解。事实上,早在1929年,经济危机已经动摇了柯布西耶对于工业文明下的社会进步以及城市文明的信念,颠覆了他对于建筑乌托邦似的信仰。柯布的转变反映出建筑价值体系的转变:从功能主义普世价值转向特定的社会现象;更加注重材料;从绝对理念和形而上思想转向日常生活和普通事物;从抽象的空间转向具体的场所。

艾莉森•史密森和彼得•史密森夫妇(Alison and Peter Smithson)作为英国战后的第一代建筑师,也是20世纪50年代推动英国现代建筑转型的先驱,在英国战后这一阶段主要做了三件事:创立十次小组(Team Ⅹ),提出对人居环境的思考;发起并推动新粗野主义建筑运动;参与英国的先锋团队“独立小组(Independent Group)”,对于当时各类新兴机械带来的可移动性(Mobility)提出建筑上的策略。本文将从这三个事件分别分析史密森夫妇对于建筑的思考,再通过对史密森夫妇从建筑到街区再到城市这种尺度由小及大的作品进行分析,探索史密森夫妇是如何通过不同尺度的作品来体现他们的设计思想。

1 十次小组与人居环境

二战后的CIAM9组织迎来换届,新一届成员越来越强调建筑要回到人的尺度、满足人的需求,于是提出新的主题:不再坚守功能主义以及强调功能分区,而是强调建筑与景观的关系以及与环境的互动,希望能够将生态环境以及人居社会环境统一整合思考。由此诞生的以史密森夫妇为代表的十次小组提倡以人为核心的城市设计思想:建筑与城市设计必须以人的行为方式作为基础,其形式来自于生活事件本身。事实上,早在CIAM第七次会议就已经开始关注人居环境尺度这一类主题,在CIAM第八次会议上强调了社会与城市居民的核心。战后的建筑学开始向其他学科学习,十次小组所遵从的人居环境的概念便是从生态学借鉴而来,更强调各种组织功能之间的连接与互动。在此之前,柯布西耶认为需要用居住环境去替代人居环境,要减少生态学以及社会学,建筑学科作为一个自主性学科要更多地关注建筑本体,这样才能更智性地关注与解决建筑自身问题。受到十次小组的影响,最终柯布西耶似乎也开始关注城市,在其马赛公寓中也试图去探讨建筑中体现的社会学关系。但马赛公寓中的社会结构分布是分层的——幼儿园置于建筑顶层,与下层的住宅并未有效互动——这与十次小组所倡导的居住应该是一种系统的整体,应该更加关注公共是不同的。史密森夫妇认为建筑中体现的社会状态应该是松散开放的结构,而不是通过限定边界来限定出公共空间,社会的凝聚力是通过自由组织来达到的。其中街道是最为重要的,通过围合感以及功能来界定,强调街道的重要性,从而形成了一种新的建筑图示形式,即空中街道——既能成为一个归属于社区的空间又能成为自己的私人阳台,这样建筑既属于它所在的场地环境,又归属于它的使用者。

2 新粗野主义与建造的过程

新粗野主义建筑是史密森夫妇最重要的也是最具历史影响的建筑成就和遗产,新粗野主义是挑战现代建筑功能主义教条的第一场运动,打开了现代建筑走向多元化的大门。反应建筑原始的状态,再现建筑的建造过程,替代了现代主义建筑的功能主义原则,成为新粗野主义的基本伦理,因此新粗野主义常常关心日常的物品,从材料本身的特点出发进行设计。1954年兴起的新粗野主义在Theo Crosby看来是一项全新的又早就应该发生的事件,他认为在史密森夫妇的亨斯坦顿学校(School in Hunstanton,Norfolk)中能够清晰地发现他们对于现代主义地回应,Crosby把这些回应称作新粗野主义的例证。Philip Johnson 以及Reyner Banham 也都认为这是战后时期建筑思想得到了改变,导致了新粗野主义建筑的产生,而粗野主义这个术语以及它所指代的事物并不新鲜,早在1923 年柯布西耶在《走向新建筑中》就提及到了这个术语。英国建筑学界直到1953年才被艾莉森•史密森提及到,艾莉森•史密森将英国苏赫区(Soho)的梯田住宅设计定义为是粗野派的,因为与典型的百货商店相比它的结构是完全暴露的,没有一点内部装饰。史密森夫妇将此定义为对于材料的敬畏,他们认为建筑应该采取低成本的模块化,材料本身的重点是纯净的。从历史的角度来看,这些定义既不是新的也不是特别原始的,因为它们是将现代主义要求的真实建构以及材料相关联起来。这导致英国建筑界产生一场宏大的辩论,这场辩论直到Reyner Banham的《新粗野主义:伦理或是美学》一书出版之后才结束。

1 Growth and Form

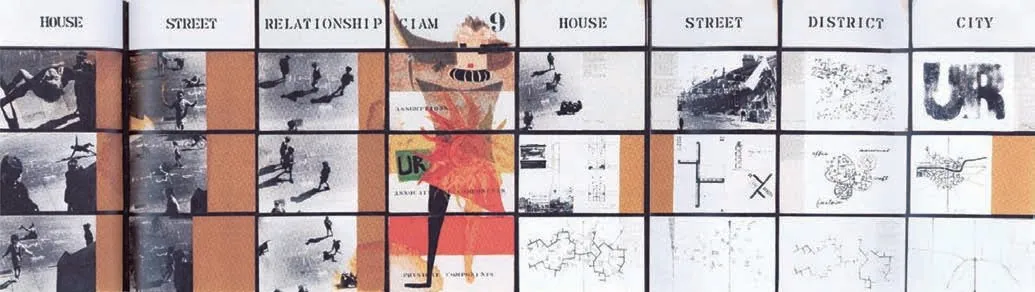

3 住宅—街道—区—城市

2 Parallel of Live and Art

4 亨斯坦学校

5 结构计算

6 亨斯坦学校洗手间

史密森夫妇致力于思考如何将当代的科学研究方法论引入到建筑与艺术里。通过把图像的特性与建筑结合,可以利用从数学学科借鉴来的拓扑学方法。建筑的结构可以不断变化大小,改变外观形状,但其本身的构成以及材料系统并不会变化。通过拓扑学,建筑在概念上得以转变,从单一的物体变为一种系统,从一种永恒状态的美变为一种展现其过程的形式。最终形式的美转化为建造过程的美,用蒙太奇以及拼贴的手法表现一种共识性,再现建筑的建造过程。在技术层面上展现出一种水流、电流、空气的物体共处关系,这在当时的亨斯坦顿学校中都有表现;在城市层面体现出一种社会关系,注重建筑对社会关系的思考,由于当时科学技术的进步,汽车、电梯等工业化商品逐渐增多,史密森夫妇也强调在城市层面上具有一种运动的图示模式。粗野主义认为,在城市中街道的轴线是永恒的,街道两旁的建筑是暂时的,建筑的建造与拆除的过程都要在城市中表现出来,住宅作为一种松散自由的组织,它们与永恒的街道直接连接而非与街区组织连接。建筑自身除了要反映出建造的过程以外,还要能表现出这个地方以及这里的居民和曾经养育他们的社区。这些都是当时史密森夫妇参加的柏林Haupstadt城市设计竞赛以及金巷住宅规划区(Golden Lane Housing Competition)中的核心思想。

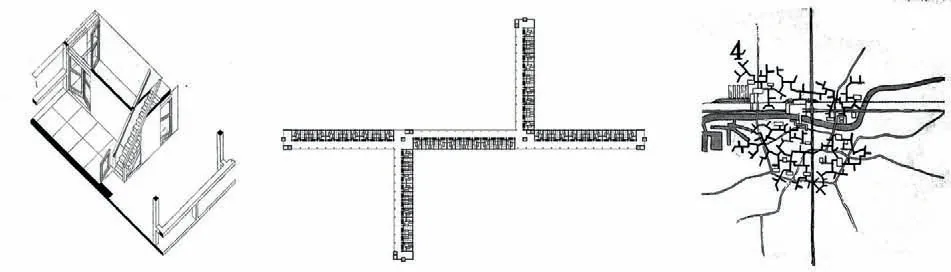

战后的英国建筑学是一个向其他学科借鉴方法的学科,史密森夫妇的方法来源于《生长与形式》(《Growth and Form》)一书(图1)。随后史密森夫妇等人合力举办了一个名为“On the Growth and Form”的展览,展览内容表现出对新的形式以及体量等几何关系的探求,他们认为建筑是一种发展状态而非一个最终结果,这些都是以自然学科作为起点,强调生长与形式之间是相互依赖的,自然的现代学科不仅是一种视觉上的表达,还是一种艺术的表达。在这个展览中,史密森夫妇策划的展览名叫“Parallel of Live and Art”(图2),试图展现出建筑艺术与自然科学之间的关系,这些展览及他们产生出的思想也影响了后来的建筑电讯派。

3 独立小组与城市的流动性

欧洲大陆在战后迎来了机械飞速发展的年代,道路上的汽车越来越普及,很多大楼装上了电梯等机械装置。史密斯夫妇提出整个城市都处于一种时刻可移动的状态当中,街区的网络是一种移动轨迹的体现,移动轨迹成为了城市的一种图示模式。这体现出了一种动态的思维方式。城市的设计因此不再是一个完成的形式,而是一种有机体,也时刻处于运动之中,城市会生存、会生长、会收缩甚至会死亡。美国的大众文化也同样对史密森夫妇产生了重大影响,美国的杂志与电影受到英国年轻人的普遍仰慕,在消费社会中产生的消耗品美学作为独立小组关于当代文化的重要观念,挑战了经典现代主义关于大众文化和精英文化的高下之分,受到摄影师亨德森开展的“发现你的邻居”(Discover Your Neighbour)的人类调查工作的影响。史密森夫妇对城市的社会关系等级进行了划分:住宅—街道—区—城市(图3)。亨德森对城市街道房屋进行了细致观察与记录,史密森夫妇认识到日常生活中的具体性和特殊性,建筑师不应该回避或否认这些普通的、偶然的东西,而是应该拥抱和投身这样的现实。史密森夫妇再次强调了街道的重要性,他们认为街道是住宅的延伸,是居住者自我环境的认同,也是一种对可移动性的图示表达。史密森夫妇认为当代的街道缺少凝聚力与归属感,这是人最基本的情感需求,是当代建筑缺少的,而这种情感结合场地街道能够得到再现。

4 建筑:亨斯坦顿中学与经济学人大厦

1950年,年仅21岁的艾莉森•史密森和26岁的彼得•史密森赢得了亨斯坦顿一所中学的竞赛(图4),他们采用传统的对称平面,其中央大厅位于两个庭院之间,教室与实验室围绕走廊、办公室和衣帽间。在竞赛一开始,史密森夫妇就表达出他们试图寻求文化、工业以及社会之间的关系,学校的形式取决于教育纯粹的需求。完全暴露的结构和无装饰的内部体现出史密森夫妇认为重要的不是建筑本身完成的样子,而是其建造的过程,建筑是不断生长、处于运动之中的。他们十分尊重材料,认为材料是建立起建筑与人之间亲和力的重要方式。亨斯坦顿学校的建成也表达了当时英国对战后实验建筑以及现代主义建筑的支持。当时的评论家认为该建筑坚定地反对复制主流的设计,采用模块化建造的方法是十分成功的,建筑也因其造价便宜且精心策划而受到使用者的欢迎。粗略地看,亨斯坦顿学校似乎像是向密斯的伊利诺理工学院校友纪念堂的致敬,但当时战后的欧洲建筑师已经厌倦了模仿柯布西耶和密斯,亨斯坦顿学校不论是在材料建造上还是结构构件上,都与密斯的校友纪念堂有很大的差异。

第一,史密森夫妇在亨斯坦顿学校中采用了三种不同的型钢,在转角处并没采用十分具有密斯特色的转角钢,而是把钢柱布置在转角的内侧,史密森夫妇觉得重要的不是建筑构件,而是建筑构件组织在一起的过程,而密斯则更在意统一的建筑构件如何为建筑整体形式服务。第二,亨斯坦顿学校的结构跨度比密斯的校友纪念堂大,但其结构尺寸又比密斯的要小,当时战后科学技术进步,新的学科介入建筑学并对建筑学产生了影响,现代的材料学和物理学影响了史密森夫妇的建筑结构,建筑结构并非自己意愿主观设计而来的,而是通过科学的计算得出(图5)。第三,亨斯坦顿学校的建筑内部都是暴露的,粗野性地展示了建造的过程,建筑的外部立面焊接钢的节点也从不掩饰,所有的构件组合状态都清晰地展示了出来,这是他们认为的新粗野主义的一种宣言,如当时学校的厕所洗手池,完整地展现了入水口、排水口、电线、U形弯等构件,都是各种能量融入建筑过程的表达(图6),而这在密斯的建筑中是不可能出现的,密斯极其在乎建筑的完成面,非常苛刻地掩饰了建筑过程留下的痕迹。通过这座建筑,史密森夫妇向当时的建筑界强调了建筑不是一个完成品,而是在每一个建造过程的阶段中实现的。

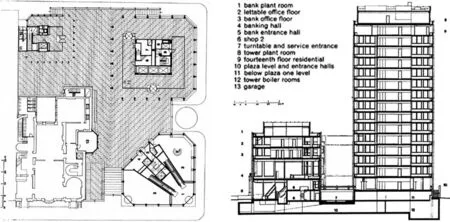

7 经济学人杂志总部大楼

8 空中街道

10 柏林Haupstadt 城市设计

9 金巷住宅区规划

11 城市与平台

建筑不光要展现其自身的建造过程和材料的纯粹,还要表达环境和社区的有效结合,创造社区的凝聚力和居住者的归属感。这在后来的经济学人杂志总部大楼中得到充分的体现。史密森夫妇将不同功能的建筑体量分开设置,营造出一种自由组织的状态。四个单体建筑围绕着一个抬升的公共广场布置,并将建筑围合出的广场划出一部分作为城市公共空间,使得建筑群成为城市中的一部分,让建筑拥有了一种社区感,内部的“街道”与“小广场”创造出了良好的场地凝聚力(图7);让如此紧张拥挤的场地既能有效解决内部功能流线的问题,又能使建筑拥有一种城市的公共性。抬升广场上的建筑体量简单,立面基本无装饰,大部分的外墙都采取了平板玻璃的间接处理方式,但是尺度、高度与材料都沿袭周边相邻建筑,使得整个街区的风格协调,尊重原始场地,营造出属于这条街道的归属感。

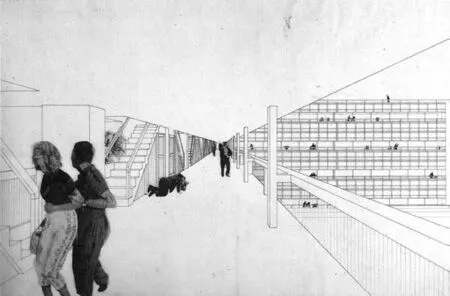

5 街区:金巷住宅区规划

金巷住宅区规划(Golden Lane Housing Competition)项目是一项重建伦敦市爆炸区的竞赛,史密森夫妇的竞赛方案旨在将高密度人群集中在一起,用较低的预算创造富足的生活以及令所有人都满意的城市生活方式。史密森夫妇希望建造尽可能多的公寓,有不同大小的单元空间可以供2~4人使用。为了实现这一目标,史密森夫妇移除了三种等级的空中街道,这些空中街道连接了一系列的公寓,这些公寓都在空中街道的上方或者下方(图8),这些要素构成了一个新的社区概念。史密森夫妇反对现代主义建筑夸张的纪念性,主张体现出建筑的归属感。通过布置空中街道,史密森夫妇赋予了建筑一种城市社会文化结构,创造出仅供行人使用的城市公共空间,实现了人流与车流的分散,这也是他们对于当时汽车行业快速发展做出的一种回应。虽然金巷住宅区建筑中街道的形式有一定程度是来自于柯布西耶的马赛公寓及其中央街道的概念,但史密森夫妇将中央街道移到外部,在住宅楼后创造了两个宽敞的庭院,通过街道将住宅楼与庭院连接(图9)。金巷住宅区规划是将建筑作为一个城市化的单元进行扩张,这种扩张回应了社会以及地形的需求,并可以作为现有城市结构的一种延续而存在。虽然史密森夫妇强调社区、灵活性、适应性和行人,并设计出令人称赞的住区,但住宅生活与城市街道的脱离最终证明对城市来说是消极的。也许对史密森来说,他们的罗宾伍德花园项目在某种程度上是20年后建造的金巷住宅区项目,而罗宾伍德花园却因其不理想的居住条件和频发的犯罪案件等事与愿违的情况已经被伦敦政府拆除。

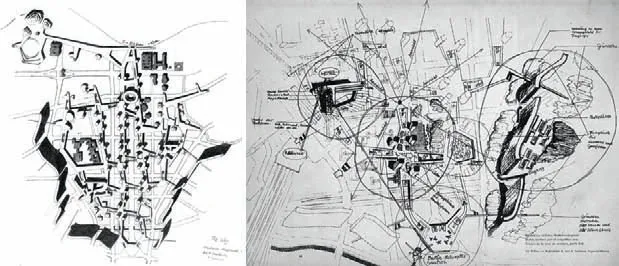

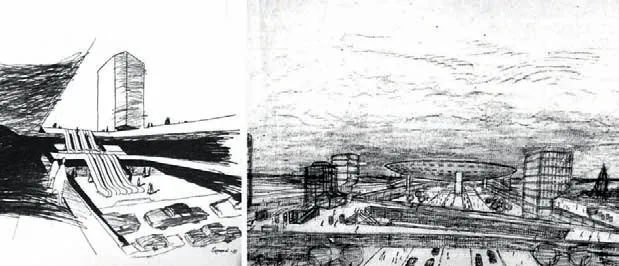

6 城市:柏林Haupstadt城市设计竞赛

在第二次世界大战期间因空中轰炸造成破坏之后,在1957年西德联邦议院确认柏林作为联邦共和国首都的地位后,为重建柏林中心区举行了一次竞赛。史密森夫妇提案的有趣之处在于融合了诸如城市移动性和基础设施等元素,这是由于当时欧洲出现的新生活方式所产生的物质和社会因素。史密森夫妇的图纸显示了一种新的城市模型,它从新交通结构的定义开始。然而,史密森夫妇并没有忽视城市中的基本需求。为了将这些想法形式化地表达,史密森夫妇设计了一个极具辨识度的将机动车与行人交通分开的人行平台。这个平台高出柏林城市原有地面,形成了一个真实的步行网络,以不规则的方式相互连接(图10)。这些高架平台有许多穿孔,将塔楼与现有的街道和行人网络连接起来。除了通过自动扶梯将平台直接连接到已有的城市之外,在城市范围内将一系列建筑物的房屋和办公室定位为平台起伏的墙(图11)。在城市的最北边是一个政府大楼。主要策略是尊重先前存在的几何建筑与街区,但同时给予现代城市所需的新运动和变化,相反几何形状的叠加清楚地区分了两种流动性。

7 结语

不论小尺度的建筑还是大尺度的城市规划,史密森夫妇都试图将低成本的模块化建造方式贯彻其中,建筑不是一个最终完成体,而是一种过程,重要的是再现这个过程;城市也一样,是一种生长的有机体。这些都蕴含着动态的思维,以一种暴露构件的方式呈现着,如人流、车流、电流与水流,在其中也表达出对材料的敬畏。最终创造不同于现代主义建筑的凝聚力与归属感,这是人类最基本的情感需求,也是使得建筑、街区、城市更加注重人居环境的一种表现。