问渠那得清如许? 为有源头活水来

王璋

《黄河 黄土 黄种人·华夏文明》杂志用了三年时间,连载了拙作《大众周易》一书,共编三十五讲,每讲都有易学基本知识,使读者由浅入深、积少成多,逐渐形成易学的系统性知识,以利于更好地感悟学习。 非常感谢编辑部的同志们,正是他们辛勤努力工作,并认真负责地校正,才使《大众周易》一书得到更广泛地传播。 本文作为收官之篇,笔者主要讲以下五个问题,作为本栏目的小结。

一、周易文化连载文章的主要特点

难变易、古变今、繁变简是连载文章的主要特点。 所谓难变易,就是以白话的形式,把大众看不懂的“天书”转变为多数人都能读懂的“大众书”;所谓古变今,就是穿越三千多年乃至更长的时空隧道, 把古老的传统文化转变为为现代服务的智慧;所谓繁变简,就是突出现代实用重点,把译注转变为简明的文字。

编写《大众周易》,目的是要献给大众一本能够看得懂、 用得上、 弘扬社会正能量的书。 告诉大家莫误入两大歧途: 一是空谈误国,二是迷信误事。 要怀着敬畏之心,从文风学风上改革创新,从谶纬神学的怪诞浅薄、占卜算命的封建迷信中解脱出来, 坚持义理大用, 进德修业; 从单纯的学派论辩中解脱出来,综合发扬光大优秀传统文化;从书本单纯的易学理论研究中解脱出来, 与现代实际紧密结合,使其在文化大发展大繁荣中,促进现代社会进步,凸显周易文化更加灿烂的光辉。我们要把学用《周易》的立足点放在进德修业上,重学义理,重在掌握其哲学观点,通过理性把握,促进大用功能发挥,进而纠正望《易》止步、谈《易》色变、猎奇探《易》、以《易》行骗等不良现象, 最终将其转化为促进科学发展的内容,转化为传播先进文化的载体,转化为促进社会文明进步的积极力量。

在编写过程中,有的放矢突出针对性。 针对同志们工作、生活、学习中遇到的问题,提供帮助。 笔者从《周易》之众多义理中,采择与进德修业关系最直接的方面作为此书内容。因篇幅所限,此书只解“经”文内容,“易传”部分,读者可自行查找学习。 初学者接触它,可能只会达到“知其然”的程度。 因没有过多涉及象数,可能每一爻都留有悬念,也可能会产生兴趣,自觉去看《周易大用》,进而力求“知其所以然”的学问。

二、编写过程中所遵循的主要原则

重义理吸收,重象理结合,重现代实用,重深入浅出,是连载文章所遵循的主要原则。主要是突出了四个结合的思维方法。

一是把吸取义理精华与破除唯心糟粕有机结合起来进行论述。 在当今科学高度发展、人类高度文明的时代,必须用科学的态度,去除文化瑰宝上的浮尘,让其闪亮发光,为现代服务。 不可采用简单武断的封杀态度,良莠不分格杀勿论; 也不可采用不负责任的回避态度,明哲保身随波逐流;更不可采用不管不问的纵容态度,使其癌变疯长埋下隐患;特别要防止思想麻木, 被封建迷信甚至伪科学的东西俘虏,动摇信念自毁前程。如果是精华就坚决吸收,如果是糟粕就坚决抵制,折中不得,回避不得,纵容不得。

二是把象数与义理结合进行诠释。 坚守和传承文化精髓是我们必须坚持的原则,对于不合时宜的内容要理性辨别,良莠分明。对于糟粕要果断抛弃。迂腐是愚蠢的,盲从是可悲的,卫道是可恨的,明智的态度应是传承而不教条、发展而不固守。讲易学自然而然地涉及象数问题,本书在突出义理诠释的同时,对于关联的象数部分尽量将其融会贯通, 互为印证,力求达到去伪存真、相得益彰,变深邃为浅易,有利于理解吸收。

三是把经传义理同现代实用结合进行解读。如何把博大精深的传统文化自在,转化为引领社会进步的文化自觉, 是文化大繁荣促进社会大发展的关键所在。从伏羲的重自然,至周文王的重人文, 再到孔子的重世运,“三圣”本身就是与时俱进、重现实实用的典范。如何把《周易》之民族文化瑰宝推向四方、惠济天下、发扬光大? 此书重现代实用,力求跨越时空隧道,与现实社会接轨,力求增强针对性、实用性和可操作性。此书每卦、爻都以“现代解读”的形式与读者见面,使《周易》的智慧更便捷地来到我们的身边,走进我们的生活,帮助我们解决遇到的矛盾和问题。

四是把传承易学文化与创新传播形式结合进行导读。 如何把多数人望而却步的 “天书”,变为大众容易接受的进德修业的智慧之书,这是一个很有意义的课题。本书力求找到为大众服务的切入点,更实际、更实用、更便捷地融入经世致用之实践。 每卦依据卦义确立了一个紧扣现代实际的问题,作为醒目的标题进入我们的视野,以有的放矢、对号入座寻找内容。每卦提炼出了八字的精髓思想,对大家理解卦义、爻义起到了画龙点睛的作用。为了突出要旨,加深理解,每卦设置了“总论”,通过“总论”的概括归纳,梳理提炼,融会贯通,实际上起到了对各卦的小结作用, 是每卦的点睛之笔,使此书如同进德修业的工具书,使大家从中吸取精神营养,助大家立德立功。

三、学习《周易》的主要方法

古文难学且字意多解,特别是《周易》文字古老,理解诠释起来难度更大,被人们称为“天书”。学习理解好古文,必须学习好古文基础知识,还要有一定的古文阅历,更为重要的是,要掌握学习古本的技巧方法,进而取得事半功倍的效果。

遵循《黄帝内经》中《素问·著至教论》的理论,总结提炼出的“诵、解、别、明、彰”五字真言学习方法很有效,可通俗地表达为“读通原文,解拆经文,纵横联系,结合实践,弘扬拓展”五步学习方略,这些学习方法对于初学者来说,更显难能可贵。

四、 将周易文化与考古发现结合起来研究意义重大

考古成果为周易文化的完善提升提供了依据, 周易文化为考古成果的研究拓展提供了空间,二者有机结合进行研究相得益彰,获得“一加一大于二”的效果。

周易文化为中华传统文化和东方哲学的源头活水, 是流淌在中华儿女血液中的文化基因,是培育社会主义核心价值观的根基。传承好、转化好、提升好其精华意义重大。 文化重在挖掘,挖掘成果重在考古新发现。正是考古工作者的辛勤工作, 才使埋藏久远的周易文化瑰宝重现光彩, 使源头活水更加源远流长;才使不少周易文化谜团得以解开,赋予其更为贴切的文化内涵; 才使易学工作者获得更多的研究资源,提升了研究水平,取得丰富的研究成果, 更好地为社会发展进步提供文化力量,通过强烈的文化自信,实现伟大的文化自强。 例如,甲骨文考古发现为易学研究提供了大量的研究素材, 有力地推动研究上升到一个新的水平就是生动的例证。

笔者认为, 考古新发现重在通过文化的诠释来彰显成果, 文化的诠释必须依靠当时的文化、社会、自然等背景来分析论证。 周易文化作为最早的中华传统文化, 应是分析论证事物文化内涵的主要抓手和依据, 运用易学知识, 为考古成果的研究拓展提供了广阔的空间。 例如,双槐树河洛古国遗址的重大发现, 在很大程度上是对周易文化成果的印证和展示:遗址坐落在黄河和洛河交汇处,更印证了河图洛书为周易文化滥觞; 北斗九星构型的发现更印证了古人天人合一的观念;北鹿南豕图的发现更拓展了对古人阴阳观的诠释空间。

五、周易文化在考古方面的应用举例

怀着对考古工作的极大兴趣, 笔者到陶寺遗址进行了实地考察学习,收获颇丰,特别是彩绘龙纹陶盘这一国宝级文物引起了笔者极大的兴趣。 笔者尝试用易学观点对该彩盘的文化符号进行诠释,形成《用易学观点诠释陶寺彩绘龙纹陶盘文化符号》一文,得到了考古界泰斗李伯谦老师的好评:“该文对于盘龙的动静、阴阳、转换的提法,可谓揭示了该龙盘的实质,令人信服! ”这也算是周易文化与考古发现相结合结出的一枚果实吧。

关于陶寺遗址出土的彩绘龙纹陶盘,数量较多,内涵丰富,对其的诠释,众多专家学者仁者见仁智者见智,以多元文化视角审视其文化考量,取得丰硕成果。在此,以其中一件典型彩绘龙纹陶盘(M3072:6)为例(图1),笔者试从易学视角诠释其文化内涵,请方家斧正。

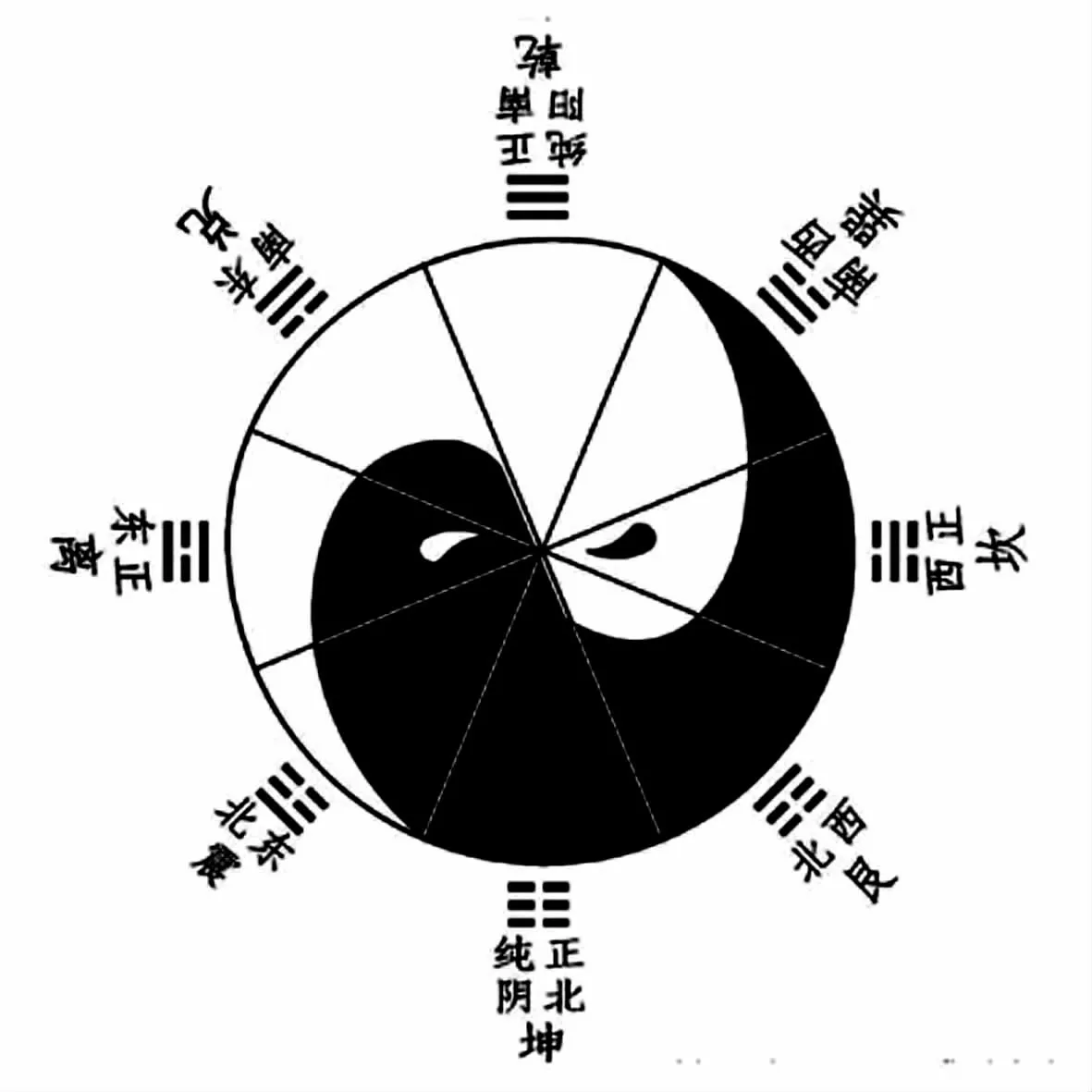

我们认为彩绘龙纹陶盘是集早期周易文化之大成的国宝级作品, 主要从三个方面凸显了早期周易文化要素,即太极理念的凸显、阴阳概念的凸显和龙文化凸显。 《周易》 曰:“易有太极,是生两仪,两仪生四象,四象生八卦。 ”意思是说,太极是易学的渊源,太极生出两仪阴和阳,阴和阳又进一步生成了少阳、太阳、少阴、太阴四象,四象又进一步生出了乾、兑、离、震、巽、坎、艮、坤八个经卦,这就是周易文化的主要结构框架。 中华龙在周易文化中作为表现的主要载体和表现形式, 占有十分重要的地位。 在周易文化中,除了将青龙作为四大神兽之一外,又以龙喻人,乾卦就是以潜、见、惕、跃、飞、亢六条龙的形态来诠释易理, 特别是易学融入社会学又将龙提升到更高的地位,故炎黄子孙自喻为龙的传人。 彩绘龙纹陶盘太极、阴与阳、龙文化等文化理念和符号,正是形成周易文化的主要源头素材,更是易学要研究的重要内容。 下面,我们从三个方面具体诠释陶寺彩绘龙纹陶盘文化符号中凸显早期周易文化的问题。

图1 彩绘龙纹陶盘(M3072:6)

第一,彩绘龙纹陶盘蕴含的太极理念。 太极图与其他图像相比较,主要体现三个特点,陶寺彩绘龙纹陶盘均程度不同地显现出来。一是阴阳同存。 将彩盘唇沿及内壁上缘一周涂成朱红色,内壁以黑色磨光陶衣为底,盘内中心用朱红彩绘出一条盘龙。 红代表阳,黑代表阴,把阴阳布局到一个圆内,体现出了阴阳同存的特点。二是阴阳互化。从彩盘中整体红色与黑色的搭配布局考量, 存在着互为消长的关系,显示出了阴阳互化的特点。 三是阴阳互根。 也就是二者相互依存,互为能量。 规整顺静的身形表示阴, 嘴含树枝富有生机表示阳,阴阳互倚,共为一体,显示出了阴阳互根的特点。 被称为美中之美的太极图之美在彩盘中也不同程度地展现出来。 彩盘不仅显现出了圆形之美, 而且也显现出了太极图所特有的均衡之美、中和之美和动静融合之美。

彩绘龙纹陶盘图案与标准化太极[例如,南宋张行成《翼玄》之“易先天图”(图2)、明代赵谦《六书本义》“天地自然河图”或曰“天地自然之图”(图3)、明代赵仲全《道学正宗》的“太极图”(图4)]在造型上有大的区别,但是,彩盘的整体构图中贯穿有太极的理念是毋庸置疑的,这可能是太极理念是原理,形成太极图案是一个依据原理不断完善演变的过程之缘故。

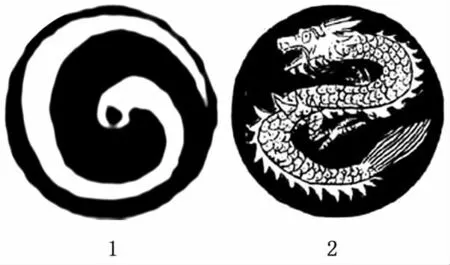

翟玉忠在其所著的《人类文明的基因:人类二元观念与世界文化的分野》中提到,陶寺彩绘龙纹陶盘图案与彝族的一种单龙太极图较为相似。 彝族文化有两种单龙太极图:一种龙首在中心(图5-1);另一种龙首向外,呈倒S 形,是太极图阴阳线(图5-2)。 这都是与陶寺彩绘龙纹陶盘有区别的, 但是它们都共同体现出了太极的理念。

发现中国古代在造型上与太极图类似的,最早的是高庙文化陶罐图像(图6),其次是屈家岭文化的诸多彩陶纺轮(图7),以及高庙文化、河姆渡文化、大溪文化、仰韶文化以来的各式旋符。 不过现有的考古研究表明,高庙文化陶罐、 屈家岭彩陶纺轮以及所属各个文化的各式旋符, 依据学术界和我们现在的认知, 其主体内涵都可能与太阳或者其光气有关, 这可能是古人形成太极理念的重要原始思维之一。

现在能够确认与太极从造型到内涵方面都有关联的最早案例是陶寺遗址观象台(图8),显然这一具有太极特征的遗迹, 非常有利于证明陶寺彩绘龙纹陶盘蕴含有太极理念。

由此我们可以说, 陶寺彩绘龙纹陶盘蕴含着丰富的太极理念。

图2 易先天图

图3 天地自然河图

图4 太极图

图5 单龙太极图

图6 高庙文化陶罐图像

图7 屈家岭文化彩陶纺轮

第二, 陶寺彩绘龙纹陶盘设计凸显了阴阳概念。 太极与阴阳密不可分,前文在论述太极文化时已经涉及了宏观阴阳概念问题,彩绘龙纹陶盘凸显阴阳概念还表现在以下几个方面:一是彩盘显现出了天地阴阳概念。 彩盘规则地分出红与黑两部分,笔者认为,红代表阳、为天,黑表示阴、为地,红色包围着黑色,昭示了天包围着地、 天地阴阳相依为用的理念。 二是盘龙红鳞纹遍饰周身,周身嵌有若干黑色节绘,笔者认为,作为陪葬冥器,红色表示死者精神不死、羽化成仙的愿望;黑色节绘表明墓主人已失去形体生命,肉体升化,表明了古人“贵生恶死”的乐生观,也与易学“神形统一,神与神俱”观念相吻合。 三是从盘龙形态看,龙纹在盘的内壁和盘心,呈盘曲状,头在外圈, 口含树枝状物抵接盘唇及内壁上沿红色部位,表现“动”的状态;龙身在黑色的盘内呈规则顺柔向内卷状,表现出安眠“静”的状态。 阳动阴静,阴阳相接,显现出了阴阳互为消长、相互转化、互根互用的周易文化思想萌芽。 四是代表阳之生机的龙口含树枝状物,也有学者认为是麦穗、 麻黄草等,这样的理解在古人五行分类上均属于“木”的范畴。 使我们联想到易学中的“木为春季位在东方”“木在 ‘生长收藏’轮回中为‘生’的阶段”“木在四象中为少阳”等易学概念,这种动静结合的表现手法可能预示着死者登仙,不致堕落,进入“少阳”木之新的生命阶段,表现出墓主人“长生不死”或者能够复活的美好愿望。 五是“木”对应的节气为春分,彩盘的描绘也正吻合了古人“春分而登天,秋分而潜渊”对龙的认知,符合易学“春生夏长秋收冬藏”的时空理论。 六是彩盘中龙身之安静休眠状态是冬藏“贞”之表达,龙首所昭示的生机活力是春生 “元”之表现,也与易理“元亨利贞,贞下起元”相对应。 凸显出来的这些阴阳概念为以后易学之 “一阴一阳之谓道”的理论主线提供了有力的支撑, 更与易学理论体系高度契合。

第三,彩绘龙纹陶盘凸显了“龙”之早期文化。 中华民族以龙为尊、以龙为荣、以龙为神,应从源头上寻找原因。 在尧舜时代,早期龙文化与早期周易文化互为影响, 互为促进提升。 龙文化为周易文化提供取类比象、知常达变等条件,进而产生深刻影响;周易文化提升完善龙文化的特质, 而逐步形成中和、鼎新、大公等龙文化系统的学说体系。 从某种意义上讲,龙文化和周易文化同根同源,同是中华传统文化的主要组成部分和传承载体。

彩绘龙纹陶盘凸显“龙”之早期文化主要表现在以下几个方面:

一是凸显了中和理念。 陶寺彩盘中盘龙的艺术形象可分解为蜷体、分节、长吻有齿、衔灵芝、有“角”等具体造型,整体显现出龙的大致形态特征。 从彩盘中龙之身、尾、目的形状看,很像蛇;但从方头、巨口、露齿看,又与鳄鱼接近;还有角形,类似鱼鳍,又可能有鱼的成分。 陶寺彩盘中盘龙的形象,显然不是来源于一种动物的形象, 而是集两种或两种以上动物的特征于一身。

中国古代的龙形象从很早的时候就具备了多元一体的特征, 像红山文化的玉猪龙即是鸮与狗熊、蛇的组合。 但是陶寺彩盘更为重要,因为陶寺已是尧都,被有的文献认为是中华第一王朝唐。

所以我们可以讲, 这一盘龙已成为中和万邦象征物的先河, 正是如此的早期文化不断传承和发展, 才有了后世虚拟出来的中华龙的完整形体,即由熊的头、马的嘴、蛇的体、鹿的角、鱼的鳞、虎的掌、鹰的爪、蚩的尾组成的一种神奇动物,代表各部族大融合、大团结的形象,才有了中和大同的易学主要理论。

二是凸显了权贵观念。 在陶寺早期墓葬中,彩盘只见于几座大型王侯墓中,且每座墓仅有一件。 稍大的中型墓中虽然也有绘朱彩的陶盘,但并没有盘龙图像。 可见,盘龙图像是代表墓主人生前身份的一种礼器或冥器。通过几千年的演变,不断发展为皇权尊严,且排列有序,等级分明,形成等级金字塔构架,如以爪数多少区别等级高低: 五爪龙代表真龙天子, 四爪龙代表王公, 三爪龙代表官员等。 周易文化中“尊时守位”“六龙御天”之精髓思想深刻体现了龙文化的秩序观念。

三是凸显了民族信仰。 陶寺遗址出土的彩绘龙纹陶盘作为王者之器, 是早期国家文明的重要象征, 喻示着早期国家万邦时代的先人们已经建立自己的图腾, 并把其作为民族共同信仰的思想基础。 尧母与龙感应生尧之传说,连同彩盘等考古证据,更印证了唐尧时已有以龙为祖先图腾的意识形态。 通过几千年的演化发展,“龙” 成为中华民族崇尚的神圣标志,炎黄子孙内心深处对“龙”产生一种特殊的情感,在炎黄子孙的心目中,龙成为一种变幻莫测的海陆空皆可展现才华的神奇动物,龙在民间成为无与伦比的吉祥物。 龙的文化基因成为流淌在炎黄子孙血液中的文化基因,一代又一代进行传承,龙成为华夏民族的图腾和象征,炎黄子孙成为“龙”的传人。 龙成为优秀传统文化世代传承的主要标识和载体,周易文化中自强不息、厚德载物、进德修业等易理均是龙文化的转化和发扬。

发挥优秀传统文化之力、之根、之魂的作用,重在以历史为镜,以文物为证,强化文化自在的挖掘, 从历史长河中挖掘出优秀传统文化的“真金白银”,进而唤起强烈的文化自信、文化自觉、文化自强。 通过用易学观点诠释陶寺彩绘龙纹陶盘, 可从中得到以下三点启示:

一是从文化溯源来讲, 周易文化是中华传统文化的源头活水。 彩盘中所凸显的太极、阴阳、 龙文化等概念均是易学体系的重要组成部分。 濮阳西水坡遗址6500 年前的蚌塑龙虎墓之苍龙巡天,荥阳青台遗址、郑州双槐树河洛古国遗址距今5000 多年的北斗九星布局, 更印证了周易文化在中华历史长河中的重要地位。

二是从民族文化形成来讲, 每一项代表性的民族文化特征都是一个逐步总结完善提升的过程。 由萌芽到成熟,由雏形到完善,由感性到理性等,在杰出精英破题引领之后,历代仁人志士不断努力探索而结出的硕果,是长时期众多仁人志士聪明智慧的结晶, 不可能完全出自某位圣人之手。 太极图、 阴阳学说、 龙文化均经历了一个由不完善到完善的漫长历史过程。

三是从文化传承来讲,要不断发扬光大、革故鼎新。 陶寺彩盘明确地体现出4000 多年前,中华大地上的作为时代代表的人们,已有了革故鼎新、贞下起元、生生不息的理念。 这一珍贵的历史文化遗产需要我们在传承中创新发展,在发展中焕发活力,在顺应时势中飞龙在天, 使优秀传统文化在现代社会文明进步中发挥更大的促进作用。

——先秦易学阐释分期断代刍议*