河南淅川姚河遗址宋代大型建筑基址发掘简报

首都师范大学历史学院

河南省文物局南水北调文物保护管理办公室

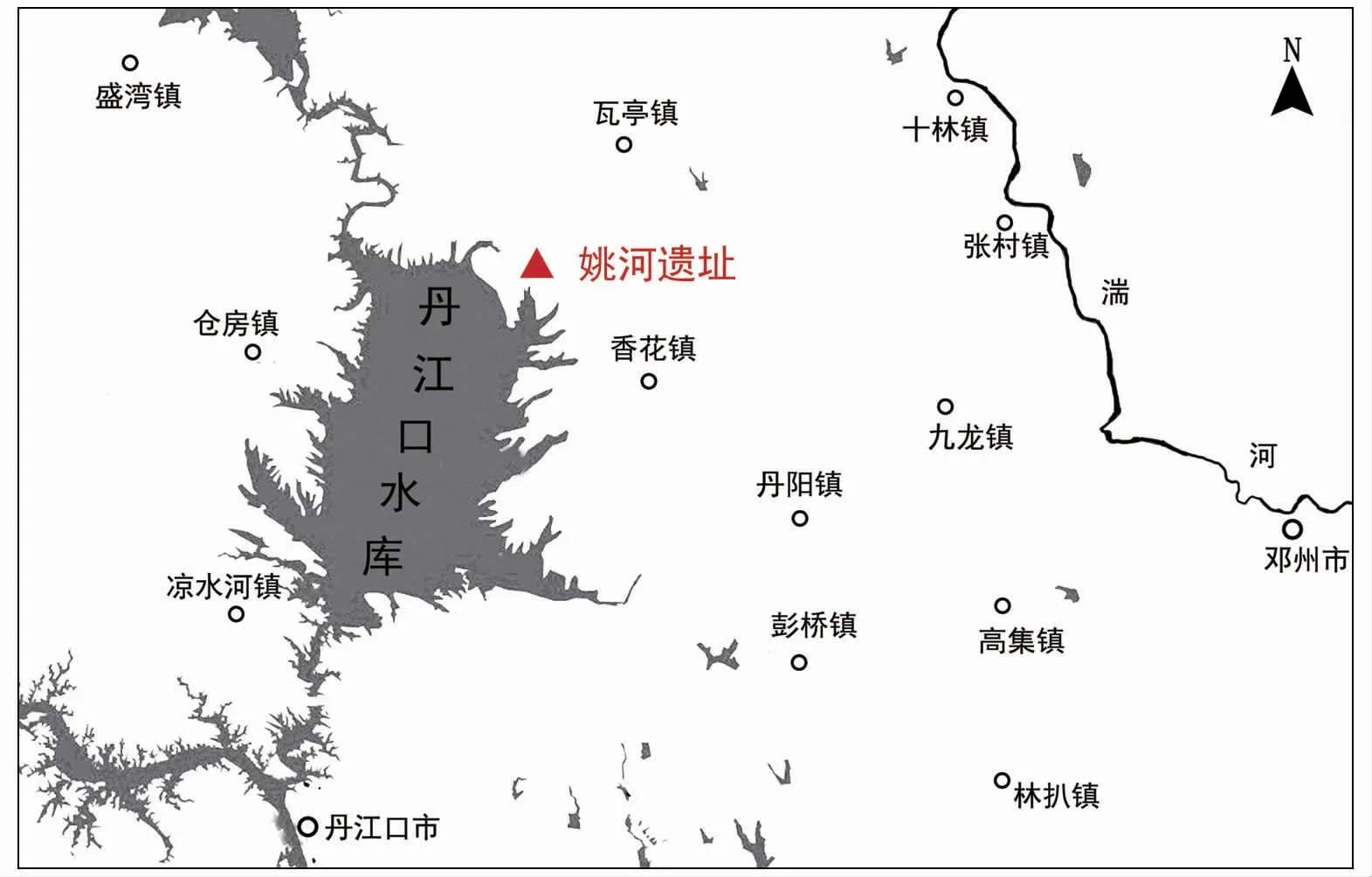

姚河遗址位于河南省淅川县西南丹江口库区东岸的香花镇土门村, 北距淅川县城约38 公里,东距南阳市区约90 公里,中心地理坐标为32°48′N,111°36′E, 海拔152~168 米。 (图1)遗址中部、北部较高,南部略低,南北约600 米,东西约400 米,面积约2 万平方米。近年来,由于平整土地和取土建房等生产活动的进行, 遗址已遭到严重破坏, 部分区域地层堆积已被全部扰乱。 为配合南水北调中线工程丹江口水库淹没区建设, 首都师范大学历史学院考古学与博物馆学系受河南省文物局南水北调文物保护管理办公室、 河南省文物考古研究所委托, 联合南阳市文物考古研究所等单位,于2012 年4 月至6 月对该遗址进行了抢救性发掘。

发掘工作始于2012 年4 月3 日, 至6月7 日结束。 以西南角为基点统一布方,共布探方38 个, 探方规格均为10 米×10 米。在发掘区中部, 发现1 座面积约962 平方米的大型夯土建筑基址,由于库区水位不断上涨,我们仅对建筑基址覆盖区域进行了详细清理。 现将建筑基址F1 的发掘情况简报如下。

一、大型建筑基地F1

1.位置、方向与范围

图1 姚河遗址位置示意图

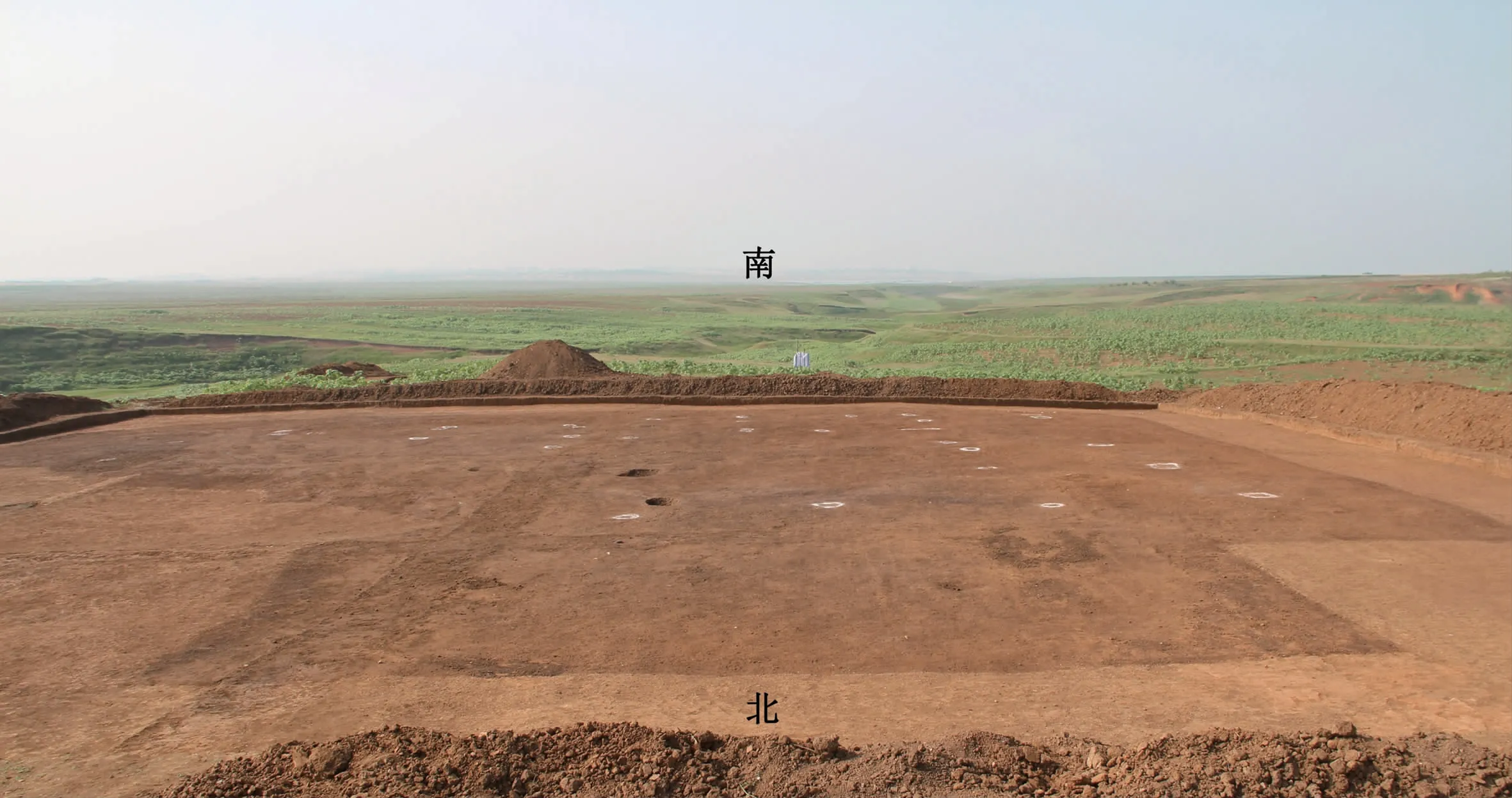

图2 F1 平面发掘情况

F1 位于遗址中部, 由于被人为活动破坏,台基、屋身和屋顶部分已无存,仅剩台基以下夯土基础面。 (图2)开口于耕土层下,距地表约0.1~0.2 米,中部被灰坑H3、H7、H11 和H12 打破。 房基面呈“凸”字形,坐南朝北,方向0°, 由主体和月台两部分构成, 均为矩形(主体东部被破坏), 主体长约33.8 米、 宽约24.5 米,月台长约24.4 米、宽约5.5 米,基槽深0.2~0.5 米,总面积约962 平方米。

2.柱网分布

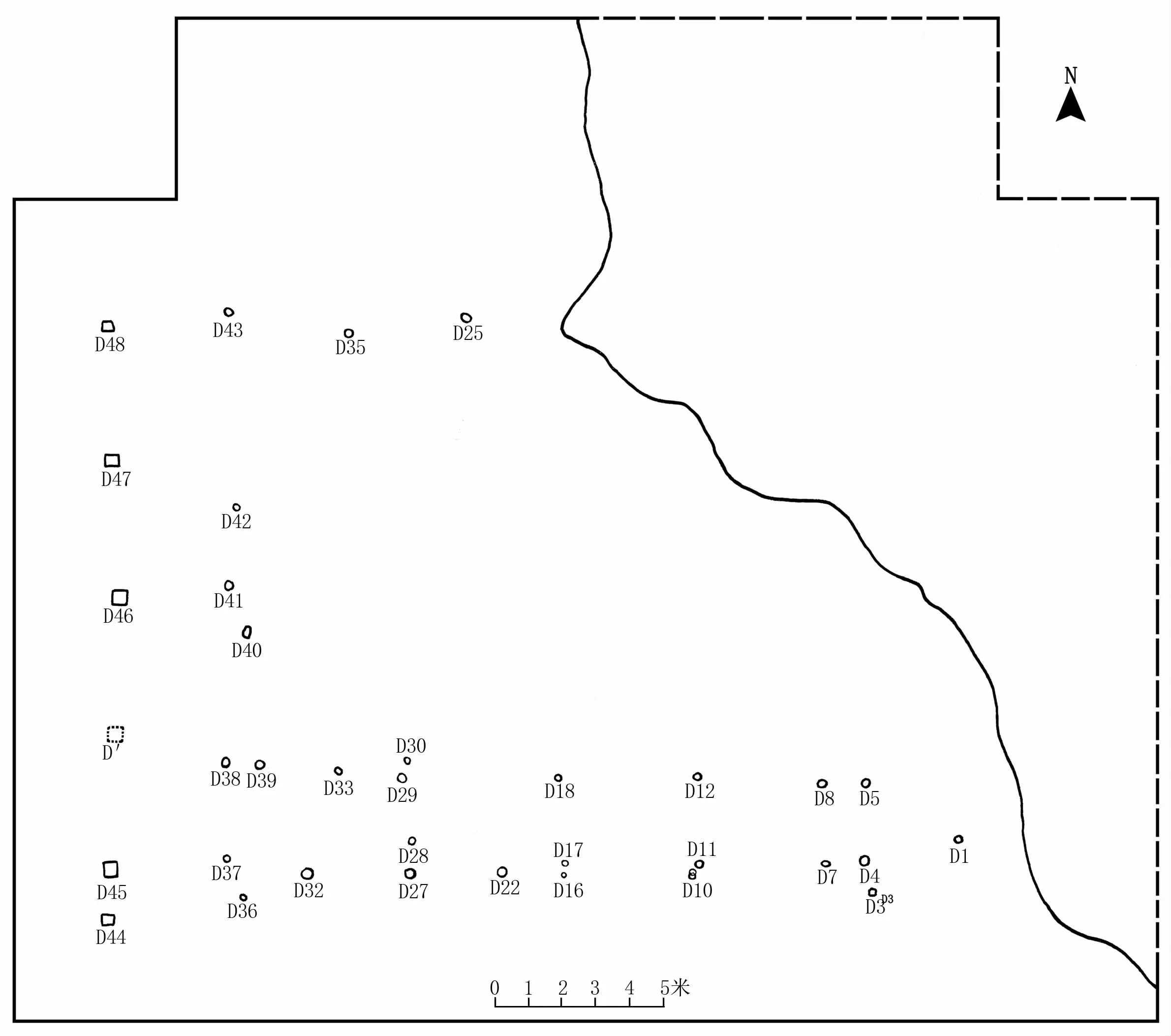

房基面上发现34 个柱洞(发掘时编号48个, 整理过程中确定34 个)。 从柱洞分布来看,F1 为多间单体建筑,东西对称。 柱洞除最西一列为方形外,其余均为圆形(东部方形柱洞已被破坏)。 圆形柱洞直径约15~25 厘米,深约6~22 厘米。 方形柱洞边长约30~38 厘米,深约14~38 厘米。 柱洞填土多为灰色、黄灰色、黄褐色、灰黑色等,土质坚硬而致密,内含少量木炭粒、红烧土粒等,底部多为红烧土或碎陶片夯砸而成的磉墩, 个别洞内见有柱础石。 34 个柱洞的具体情况如下:(图3)

D1:位于T22 西南部,平面呈圆形,土质致密,土色灰色,内含少量红烧土粒和木炭颗粒,底部为红烧土夯砸而成的圆形磉墩。 直径约18 厘米,深约12 厘米。

D3:位于T21 东南部,平面呈圆形,土质致密,土色灰褐色,内含少量红烧土粒,底部有一块椭圆形柱础石。 直径约20 厘米,深约22 厘米。

D4: 位于T21 东南部,平面呈圆形,土质致密,土色黄灰色,内含少量红烧土粒和红陶碎片。 直径约20 厘米,深约20 厘米。

D5: 位于T21 东南部,平面呈圆形,土质致密,土色黄灰色,内含少量红烧土粒和灰陶碎片。 直径约22 厘米。

D7: 位于T21 东南部,平面呈圆形,土质致密,土色黄灰色,内含少量红烧土粒。 直径约20厘米。

D8: 位于T21 东南部,平面呈圆形,土质致密, 土色黄灰色, 内含少量红烧土粒和木炭粒。 直径约20 厘米,深约12 厘米。

D10:位于T21 中南部,为两个柱洞交错叠压在一起。 平面均呈圆形,土质致密,土色黄灰色, 内含少量红烧土粒、 木炭粒和碎陶片。 下部柱洞直径约24 厘米,深约24 厘米。上部柱洞直径约20 厘米,深约10 厘米。

D11:位于T21 中南部,平面呈圆形,土质致密,土色黄灰色,内含少量红烧土粒和木炭粒。 直径约20 厘米,深约15 厘米。

D12:位于T21 中南部,平面呈圆形,土质致密,土色黄灰色,内含少量红烧土粒和碎陶片。 直径约25 厘米。

D16:位于T21 西南部,平面呈圆形,土质致密,土色黄灰色,内含少量红烧土粒。 直径约20 厘米。

D17:位于T21 西南部,平面呈圆形,土质致密,土色黄灰色,内含少量红烧土粒。 直径约25 厘米,深约6 厘米。

图3 F1 柱网分布图

D18:位于T21 西南部,平面呈圆形,土质致密,土色黄灰色,内含少量碎陶片。 直径约20 厘米。

D22:位于T20 东南部,平面呈圆形,土质致密,土色灰黑色,内含少量红烧土粒,底部为红烧土夯砸而成的圆形磉墩。 直径约16 厘米。

D25:位于T24 东北部,平面呈圆形,土质致密,土色灰黑色,较为纯净,无杂质,底部为红烧土夯砸而成的圆形磉墩。 直径约20 厘米。

D27:位于T20 东南部,平面呈圆形,土质致密,土色灰黑色,内含少量红烧土粒,底部为红烧土夯砸而成的圆形磉墩。 直径约20 厘米。

D28:位于T20 东南部,平面呈圆形,土质致密,土色灰黑色,内含少量红烧土粒,底部为红烧土夯砸而成的圆形磉墩。 直径约22 厘米。

D29:位于T20 中部,平面呈圆形,土质致密,土色灰黑色,内含少量红烧土粒,底部为红烧土夯砸而成的圆形磉墩。 直径约16 厘米,深约10 厘米。

D30:位于T20 中部,平面呈圆形,土质致密,土色灰黑色,内含少量红烧土粒,底部为红烧土夯砸而成的圆形磉墩。 直径约18 厘米,深约6 厘米。

D32:位于T20 西南部,平面呈圆形,土质致密,土色灰黑色,内含少量红烧土粒,底部为红烧土夯砸而成的圆形磉墩。 直径约23 厘米。

D33:位于T20 中部,平面呈圆形,土质致密,土色灰黑色,内含少量红烧土粒,底部为红烧土夯砸而成的圆形磉墩。 直径约20 厘米。

D35:位于T24 中北部,平面呈圆形,土质致密,土色灰黑色,较为纯净,无杂质,底部为红烧土夯砸而成的圆形磉墩。 直径约30 厘米。

D36:位于T20 西南部,平面呈圆形,土质致密,土色灰黑色,内含少量红烧土粒,底部为红烧土夯砸而成的圆形磉墩。 直径约25 厘米。

D37:位于T20 西南部,平面呈圆形,土质致密,土色灰黑色,内含少量红烧土粒和木炭粒。 直径约23 厘米。

D38:位于T20 西南部,平面呈圆形,土质致密,土色黄褐色,较为纯净,无杂质,底部为红烧土夯砸而成的圆形磉墩。 直径约20 厘米。

D39:位于T20 西南部,平面呈圆形,土质致密,土色黄褐色,较为纯净,无杂质,底部为红烧土夯砸而成的圆形磉墩。 直径约20 厘米。

D40:位于T20 西北部,平面呈椭圆形,土质致密,土色黄褐色,较为纯净,底部为红烧土夯砸而成的椭圆形磉墩。 长径约31 厘米,短径约22 厘米。

D41:位于T20 西北部,平面呈圆形,土质致密,土色灰黑色,较为纯净,无杂质,底部为红烧土夯砸而成的圆形磉墩。 直径约20 厘米。

D42:位于T24 西南部,平面呈圆形,土质疏松,土色黄褐色,较为纯净,无杂质,底部为红烧土夯砸而成的圆形磉墩。 直径约15 厘米。

D43:位于T24 西北部,平面呈圆形,土质致密,土色灰黑色,较为纯净,无杂质,底部为红烧土夯砸而成的圆形磉墩。 直径约24 厘米。

D44:位于T15 东北部,平面呈方形,土质致密,土色灰黑色,较为纯净,无杂质,底部为红烧土夯砸而成的方形磉墩。 边长约38 厘米,深约14 厘米。

D45:位于T19 东南部,平面呈方形,土质致密,土色灰色,较为纯净,无杂质,底部为红烧土夯砸而成的方形磉墩。 边长约30 厘米,深约38 厘米。

D46:位于T19 东北部,平面呈方形,土质致密,土色灰黑色,较为纯净,无杂质,底部为红烧土夯砸而成的方形磉墩。 边长约35 厘米。

D47:位于T23 东南部,平面呈方形,土质致密,土色灰黑色,较为纯净,无杂质,底部为红烧土夯砸而成的方形磉墩。 边长约30 厘米。

D48:位于T23 东北部,平面呈方形,土质致密,土色灰黑色,较为纯净,无杂质,底部为红烧土夯砸而成的方形磉墩。 边长约30 厘米。

二、周边遗迹

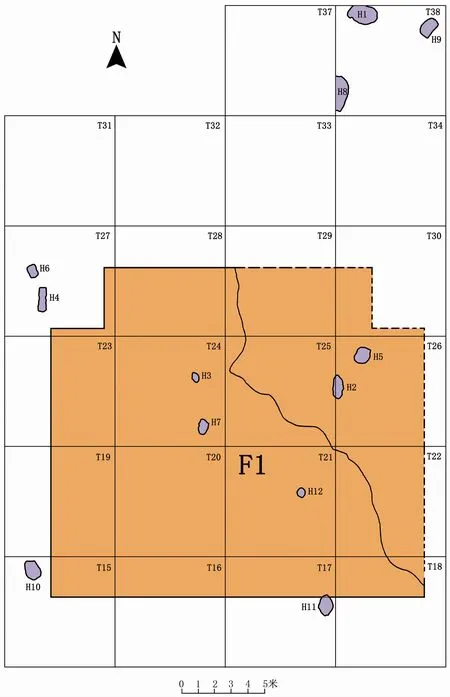

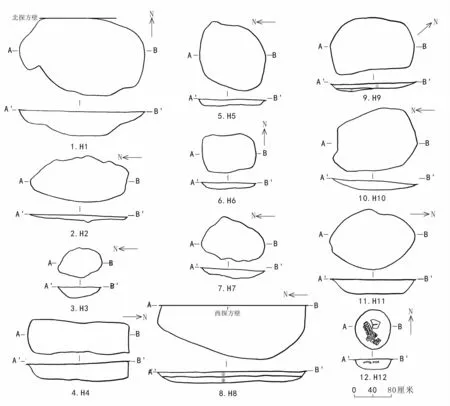

除F1 外, 发掘区还发现同时期灰坑12座。 (图4)

灰坑主要有两个特点,一是加工粗糙,二是堆积杂乱,总体来看,应为临时性的垃圾掩埋坑。 灰坑形状以不规则形为主,近椭圆形、近方形坑次之,椭圆形、近圆形坑极少。 坑壁多弧壁,底为坡状底、圜底或近平底。 填土多为灰黑色,土质疏松,内含少量红烧土粒、木炭粒和植物根茎等, 文化遗物见有少量碎陶片、白瓷片等。 不规则形坑长约2.02 米,宽约1.2 米,深约0.24 米。 近椭圆形坑长约2.3 米,宽约1.5 米, 深约0.4 米。 近方形坑长约2.1米,宽约0.69 米,深约0.35 米。

H1 位于T38 西北角,开口于①层下,打破生土。 灰坑平面形状呈近椭圆形, 弧壁,坡状底。 填土可分三层堆积:第1 层为黄色土, 土质疏松;第2 层为黑色花土, 土质致密;第3 层为红色土,土质致密。 包含物有植物根茎、料姜石块、砺石等,遗物有大量碎陶片、板瓦、瓷片等。 灰坑长约2.7 米,宽约1.66 米,深约0.3~0.5 米。 (图5-1)

H2 位于T26 中西部,开口于①层下,打破生土。 灰坑形状为不规则形,浅弧壁,坡状底。 填土为浅灰色,土质疏松。遗物极少,且多为陶片、板瓦等。 灰坑长约2.06 米,宽约1米,深约0.15 米。 (图5-2)

H3 位于T24 东北部,开口于①层下,打破F1。 灰坑形状略呈椭圆形, 南北较长,东西较短,弧壁,圜底。 填土为灰黑色,土质致密。 出土文化遗物较破碎, 主要为碎陶片、瓦片和白瓷片等。 灰坑长约0.9米,宽约0.6 米,深约0.2 米。(图5-3)

H4 位于T27 中南部,开口于①层下,打破生土。 灰坑平面形状呈近方形,浅弧壁,坡状底。 填土为灰黑色,夹杂较多红烧土颗粒和木炭粒等,土质疏松。 文化遗物较少,多为夹砂灰陶片、红陶片等。 灰坑长约2.15 米,宽约0.6 米,深约0.4 米。 (图5-4)

图4 F1 周边遗迹分布图

H5 位于T26 西北部, 开口于①层下,打破生土。 灰坑形状为不规则形,浅弧壁,坡状底。 填土为灰黑色, 内夹杂较多红烧土颗粒、木炭粒等,土质疏松。 出土遗物仅有少量泥质灰陶片,素面,器形难辨。 灰坑长约1.4米,宽约1.38 米,深约0.14 米。 (图5-5)

图5 F1 周边灰坑平、剖面图

H6 位于T27 中西部, 开口于①层下,打破生土。 灰坑平面形状呈近方形,浅弧壁,坡状底。 填土为黄白色沙土,土质疏松。 文化遗物多为泥质灰陶、夹砂灰陶片等。 灰坑长约1.15 米,宽约0.78 米,深约0.35 米。 (图5-6)

H7 位于T24 东南部, 开口于①层下,打破F1。 灰坑平面呈不规则形,浅弧壁,坡状圜底。 填土为灰黑色土,夹杂较多红烧土颗粒和木炭粒等,土质疏松。 遗物主要为碎陶片、瓦片等,陶片多为夹砂灰陶,夹砂红陶和泥质陶极少,多为素面,有少量绳纹,器形可辨者有鼎、罐等。 灰坑长约1.34 米,宽约0.92 米,深约0.3 米。 (图5-7)

H8 位于T38 西南角, 开口于①层下,打破生土。 灰坑形状为不规则形,浅弧壁,坡状底。 填土分两层:第1 层为黄色沙土,厚约0.1 米,较为疏松;第2 层为黄褐色沙土,夹杂零星植物根系,厚约0.13 米,较为疏松。 坑内包含物有红烧土、料姜石块等,文化遗物有砖块、陶片等。 灰坑长约3.2 米,宽约1.2 米,深约0.23 米。 (图5-8)

H9 位于T38 东北角, 开口于①层下,打破生土。 灰坑形状为不规则形,浅弧壁,坡状底。 填土分两层:第1 层为黄色沙土,厚约0.08 米,土质疏松;第2 层为黄褐色土,夹杂零星植物根系,土质较致密。 坑内文化遗物有碎瓦片等。 灰坑长约1.8 米,宽约1.4 米,深约0.15 米。 (图5-9)

H10 位于T15 西北部,开口于①层下,打破生土。 灰坑平面形状呈不规则形,弧壁,圜底。 填土为灰黑色,土质疏松,内含较多红烧土颗粒和木炭粒等。 出土遗物多为素面灰陶片等,个别陶片饰篮纹。灰坑长约1.7 米,宽约1.34 米,深约0.4 米。 (图5-10)

H11 位于T17 东部,开口于①层下,打破F1。 平面呈近椭圆形,弧壁,平底。 填土为灰黄色,夹杂少量红烧土颗粒和木炭粒等,土质疏松。 出土遗物极少,仅见灰陶片,夹砂和泥质陶均有,纹饰多为素面,偶见篮纹,器形可辨者有豆(柄)等。 灰坑长约1.8 米,宽约1.34米,深约0.3 米。 (图5-11)

H12 位于T21 中北部,开口于①层下,打破F1。 灰坑形状为近圆形,弧壁,平底。 填土呈红褐色,为一次性堆积,内含大量红烧土颗粒和木炭粒等,土质疏松。 文化遗物多为碎瓦片等, 出土1 件较为完整的筒瓦, 泥质灰陶, 通体饰粗绳纹。 灰坑长约0.86 米, 宽约0.76 米,深约0.3 米。 (图5-12)

三、出土遗物

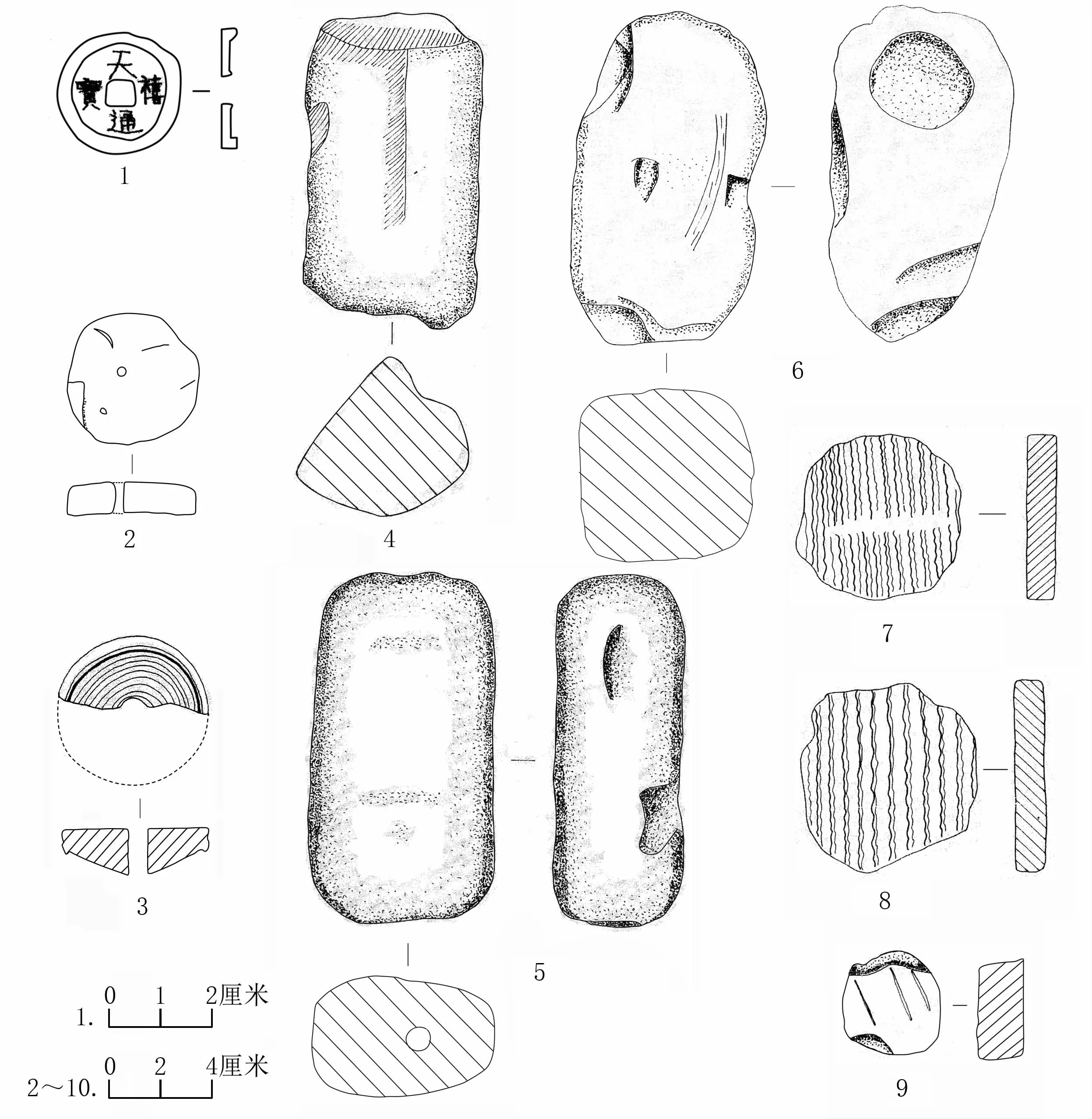

遗物多出土于F1 夯土堆积层或灰坑中,数量极少,计有铜钱1 枚,陶纺轮3 件,陶编织工具3 件,圆陶片3 件,均为宋金时期的。另出土少量陶、瓷器残片,因破碎严重,未能修复成型。

铜钱 1 枚。 标本T29②:1,圆形方孔,有外郭,无内郭,钱文为“天禧通宝”4 字。直径2.4厘米,孔径0.5 厘米,厚0.4 厘米。 (图6-1)

陶纺轮 2 件。 标本采集:1,泥质灰褐陶,近圆形,素面,中部有穿孔,截面呈长方形,较厚,四周极不规整,为陶片磨制而成。 直径5.1厘米,厚1.2 厘米,孔径0.3 厘米(图6-2)。 标本T21②:3,泥质灰陶,圆形,一面为素面,另一面有同心圆凸棱,中心有穿孔,中部较厚,边缘略薄, 截面呈三角形。 直径5.8 厘米,厚0.9~1.8 厘米,孔径0.9 厘米。 (图6-3)

陶编织工具 3 件。 标本T24②:16,泥质灰陶,近圆柱形,中间略有凹陷。 直径6 厘米,高12.2 厘米。 (图6-4)标本T24H2:1,泥质灰陶,扁圆柱形,柱体正中有圆孔,中间略有凹陷。 长径7.2 厘米,短径4.9 厘米,高13.7 厘米。 (图6-5)标本采集:5,泥质灰陶,近方柱形,上粗下细,中间略有凹陷。 直径6.6 厘米,高12.9 厘米(图6-6)。

圆陶片 3 件。 标本T21②:1,泥质灰陶,用陶片磨制而成,体形较规整,近圆形,表面有中绳纹,直径6.4 厘米,厚1.2 厘米。(图6-7)标本T21②:2,泥质灰陶,用陶片磨制而成,近圆形,体形较规整,一面有中绳纹。直径6.8 厘米,厚1.1 厘米。 (图6-8)标本T24②:1,泥质灰陶,用陶片磨制而成,体形极不规整,略呈圆角方形。 长3.8 厘米,厚1.8 厘米。 (图6-9)

四、大型建筑基址F1 的年代与性质

F1 房基总面积约962 平方米,是南水北调期间淅川发现的最大一处单体建筑基址。F1 坐南朝北,方向正南北,坐南朝北的布局与遗址的地理环境有关 (南面为水库环绕),正南北的方向表明其在建造过程中使用了辨方工具。 房基的建造程序是,先挖一个矩形基槽,然后再填土并夯打成坚硬平坦的基础面。基槽深约0.2~0.5 米,夯土分三层,文化遗物因被夯打而较破碎。 夯土内出土1 枚铜钱(T29②:1),圆形方孔,有外郭,无内郭,钱文为“天禧通宝”。 “天禧”,为宋真宗第四个年号,时间为公元1017—1021 年,这表明F1 的建造年代在北宋中期或以后。

在夯土中掺入红烧土颗粒、碎陶片、石块等杂质,可以有效提升其稳固性。 关于宋代基槽的夯土技术,《营造法式》曰:“筑基之制,每方一尺,用土二担,隔层用碎砖瓦及石札等亦二担。 每次布土厚五寸,先打六杵,次打四杵,次打两杵。 以上并各打平土头, 然后碎用杵辗,蹑平,再攒杵扇朴,重细辗蹑。 每布土厚五寸,筑实厚三寸。 每布碎砖瓦石札等厚三寸,筑实厚一寸五分。 ”这种基槽中夯土与砖瓦层交替叠压的筑法,在考古中曾得到印证。 如:北宋东京内城北墙解剖后发现, 基槽内近底部铺有一层厚约16 厘米的砖瓦层,下面是灰褐色夯土层[1]。北宋西京洛阳城定鼎门西门道基槽内,同样发现了这一筑法[2]。以上表明,基槽夯土中掺杂砖瓦碎石的现象在宋代十分常见①有学者认为,宋以前基槽填土一般是素土夯筑,宋以后开始增加砖瓦夯层,并出现了木桩、睡木、石板等加固技术。 详见李合群发表于《北方文物》2017 年第4 期上的《中国古代夯土城墙基础加固技术》。,因此,姚河F1 基槽填土中掺入碎陶片、碎石再行夯打的筑法同样是对《营造法式》中夯土筑法的遵循和完善。

图6 姚河遗址出土宋金时期遗物

F1 房基面上发现的34 个柱洞, 除最西一列的方形柱洞排布较为规律外, 其余均无法看出规律。 具体来看,D44、D45、D46、D47、D48 五个柱洞边长约30~38 厘米, 基本位于同一直线上,D48 距北端约3.7 米,D44 距南端约2.8 米,D47 与D48 之间的柱距约3.6米,D46 与D47 之间的柱距约3.6 米,D45 与D46 之间的柱距约7.6 米(若在两者之间再置一个柱洞D′, 减去D′本身的宽度, 则D45、D46 与D′的柱距大体也是3.6 米),D45 与D44 之间的柱距约1.1米。 以上分析表明,F1为一座带有廊道(D45与D44 之间) 的单体建筑,进深4 间,柱距约3.6 米。 据此可知,D45、D46 之 间 缺 少 一个内柱,D48 前面缺少一个檐柱,应是被后期人为活动所破坏。

圆形柱洞一共发现29 个, 排布较为杂乱,且柱距不一。 但若仔细审之,可以发现有一些柱洞大体在一条直线上,如D37-D38-D41 -D42 -D43 组、D32-D27-D22-D17-D11-D7-D4 组以及D29-D18-D12 组等。这三组中,第一组柱洞直径约20~25 厘米,柱距2~5 米不等;第二组柱洞直径约15~25 厘米, 柱距1.1~3.7 米不等;第三组柱洞直径约20~25 厘米,柱距3.8~4.3 米不等。 柱洞、柱距规格不同的情况表明,圆形柱与圆形柱、圆形柱与方形柱可能为多个时期所使用。 T21 中南部发现1 个柱洞(D10),系两个柱洞交错叠压在一起:下部柱洞直径约24 厘米,深约24 厘米,上部柱洞直径约20 厘米,深约10 厘米,这表明柱子确实有替换使用的情况发生, 但是间隔时间无法确定。

柱洞底部, 发现用红烧土或碎陶片夯砸而成的方(圆)形磉墩。 磉墩,是支撑柱子或柱础的独立基础砌体,早期多用泥土制成。 西安半坡遗址发现的石灰质材料细泥土 (即细泥圈),可以看作磉墩的雏形[3]。夏县东下冯龙山文化房址F260 发现的用碎陶片、石子、黏土等夯砸而成的凹形柱础[4]和新密古城寨龙山文化城址大型房基F1 发现的用红烧土砌制而成的夯土柱础[5],均可视为磉墩。 晚期磉墩多用砖瓦碎石夯砸而成,1985 年隋唐洛阳城宫城内发现9 个宋代磉墩,平面呈长方形,系平夯而成,夯层之间夹杂碎瓦渣、红烧土粒、白灰颗粒和陶质颗粒等[6]。 2015 年金上京皇城西部建筑址发现41 个磉墩,其中1 号基址的方(圆)形磉墩系用碎砖瓦和黄、黑色土交替夯筑而成[7]。

隋唐洛阳城宫城宋代磉墩长约1.1~1.7米,宽约0.75~1.45 米,金上京皇城西部建筑址1 号基址方形磉墩边长约0.8~2.4 米,圆形磉墩直径约0.45~0.95 米。 姚河F1 方形磉墩边长约0.28~0.35 米, 圆形磉墩直径约0.15~0.25 米,尺寸较上述遗址明显偏小,质量也较低劣。这种情况,当与F1 的建筑级别有关,但无论如何,F1 磉墩形制与上述遗址是较为一致的,反映了宋金时期磉墩的基本特点。

从房基形状、 规模和建筑特点来看,F1很可能为庙宇一类的大型集会场所。 但是,清理过程中我们并未发现与F1 有关的建筑构件,同时也未发现火烧痕迹。 这表明:F1 很可能经历过一次大规模的拆除, 建筑构件悉数被运走,仅留下若干柱子。 此后经过一段时间的沉寂,这里再次有新的建筑出现,通过柱径大小和柱网排布可以明显看出, 后期建筑的规模较F1 小得多。

发掘领队:柴中庆

执行领队:袁广阔

发掘及资料整理人员:

苏 帅 王怀满 韩化蕊 李 昂 齐 晋 夏然蔚 刘 敏 曾 靖,等

绘图:韩化蕊 秦存誉

摄影:袁广阔

执笔:袁广阔 秦存誉 韩化蕊 齐 晋