陈正道:电影很美味

张明萌

图/受访者提供

疫情期间,陈正道在家重温《老友记》《摩登家庭》《老爸老妈浪漫史》和《欲望都市》,看到剧中主角仿佛与老友重逢。他自我分析:越在非常时期,就越需要一些快乐和温暖抚慰内心的恐慌和焦虑。

他找到搭档许肇任商量,决定重启自己三年前写过的一个剧本《爱很美味》。剧中三位30岁女性,在经历了一系列创业艰辛、职场压迫、感情波折后,对生活、事业和爱情都有了重新的认识。三位女性个性迥异、特色鲜明,刘净是美食博主,对爱情挑剔,工作生活因疫情陷入慌乱;方欣外貌出众,是善解人意的全职太太,发现丈夫婚内出轨后,就告别婚姻,重回职场,却不得不面对工作能力与现实脱节的苦恼;夏梦能力出色,少年得志,却困于“女强男弱”的关系,渴望得到爱情。剧集11月开播,收官时豆瓣评分8.3。

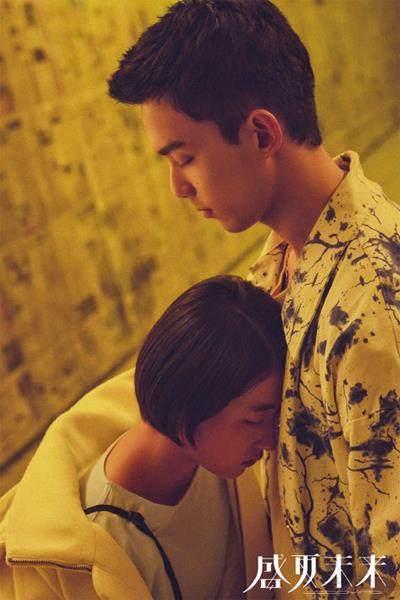

2021年,陈正道有三部作品面世:《盛夏未来》《秘密访客》《爱很美味》——一部引起争议,一部反响不高,一部收获好评。这样的产量,他过去需要花上两年或者三年才能实现。同一时期的作品获得不同的评价,他这一年的心情忽高忽低。

十年前,电影《幸福额度》上映,陈正道的导演人生开启新的方向。随后几年,他接连拍摄了《催眠大师》《重返二十岁》《摩天大楼》等作品,已然成為国内80后电影导演中的高产者。

陈正道的出道带着时代的眷顾。23岁那年,他自拍短片《狂放》:一批年轻人意外怀孕、被包养、想自杀、性取向流动……他记录下了青春期的躁动和自我认同的寻找过程。当时,欧洲三大影展正在关注台湾电影,陈正道很年轻,被视为有代表性的台湾电影人。《狂放》入围了2004年威尼斯影展影评人周竞赛单元。

影展结束后,陈正道接连拍了惊悚片《宅变》和青春片《盛夏光年》,两部类型片都获得了票房和口碑的双丰收。他受到媒体的大力赞扬。他说自己那时候“很骄傲,觉得自己什么都行”,因此连着几年在不停的毁约、赔钱、又毁约中度过。最后为谋生计,开始拍MV、拍广告、做设计,远离观众视线,沉寂五年才得到机会重新拍摄短片,再靠着短片的热度接手了《幸福额度》,回到电影行业。

读书时,陈正道的成长伴随着成龙、周星驰的电影。他喜欢周星驰的喜剧,每次电视上重播《审死官》他都从头看到尾。他还爱周星驰的《喜剧之王》和《济公》。在一次采访中,他说:“《济公》是个悲剧,不管多努力,你也改变不了人的本性,妓女是妓女,乞丐是乞丐,坏人是坏人,他最后的结果也不算救赎。”

18岁时,他看到阿莫多瓦导演的《关于我母亲的一切》。这部讲述变性人、修女、艾滋病患者的电影让他感到温暖与宽容。多次采访中,他都重复着这部电影给他带来的深远影响:它很治愈,给了我这个跟别人不同的小胖子许多救赎。在学生时代,陈正道没有优异的成绩,是老师的心病,被同学嘲笑。一次采访中,他回忆自己的心路历程:寂寞又受挫。

两相拉扯,陈正道的影片总在自我肯定与自我否定中角力,如何认清自己成为他影片的一大母题。他坚称拍电影成为深思这一母题的最好方式,认为每一部作品都让自己离这个问题的答案更近了一步。“我觉得拍电影本身是治疗我跟自我找寻的过程。”陈正道说。

《爱很美味》拍摄现场

我觉得这片名特别好,正面又有情感,又带有美食,还有爱情,这四个字已经包容了所有。其实编剧都试图说服我换,平台也说服我换,但我偷偷把它改回来。我就是这样相信自己。但是下次我会多听听他们的意见。

她是那种很多问题(的人),比如这里为什么要走?原因是什么呢?她在脑袋中一定要把这一段台词跟这场戏她是什么状态问得清清楚楚。

大家会觉得王菊好像贴近夏梦,但其实她本人不是那种性格。她能够演得这么自然,竟然还是第一次演这种比较长的影视作品,(我)其实蛮震撼。我一开始选王菊,有贴合度的考虑,也有我们对于大众审美的多元化的一些挑战。她在选秀里说“我要重新定义中国女团”,我就觉得我找到心中的夏梦了。

我们写方欣的时候,她本身有成长性。和张含韵相处之后,我们大结局有重写,她给我们很大的启发,她是一个很坚强的人,不卑不亢。外在很甜美、很温柔,讲话非常有礼貌,内心蛮坚强,她的事业心也很强,不服输。我觉得跟她早早出道和漫长的时间维护有很大关系。

她就是那种“我看上去很好,我很温和,但我想要什么,我一定要做到”的人,而且一直找突破口,一直尝试有没有新的可能。后来方欣的事业线有了新的方向,本来只是表达职场困境,但因为和张含韵的相处,我们觉得方欣的角色能有更大的突破和更戏剧性的可能。

疫情发生后,剧本就从头写,要符合时代。剧里面戴不戴口罩、哪些场合戴、哪些场合不戴,我们做得非常细致的,剧组全部记下来。随着故事的展开,大家生活恢复正常,有些场合渐渐就没有口罩了。这些完完全全符合真正的防疫标准,在生活中看到是怎么样,我们就怎么做。

剧情方面,比如说原本王继冲和夏梦两个人的冲突是在办公室里发生的,后来改成线上,两个人在视频会议时忘了关摄像头,争吵被发现,矛盾开始激化。最开始方欣和她前夫的那场戏,本来就是要抓到前夫“偷吃”引发离婚的剧情动线。因为疫情,改成了防疫人员上门要求配合防疫政策居家隔离,由此发现前夫“偷吃”。

我们剧中的男性角色都非常内敛,内心都很温暖,(这部分形象)来自这部剧的另一位导演许肇任。我和两位编剧完成了女性主角的塑造。

男性角色塑造得比较理想化。故事中已经探讨很多现实问题了,我们刻意希望把男性角色写得比较理想一点、更有趣一点。我们是一个剧,文艺表达跟观影体验,在男性角色上我们考虑比较多的是在观影体验上的平衡。

《爱很美味》,我们在三年前开始创作,写了前面5集。当时没有疫情环境,集数的概念也不太一样。当时计划一个小时多一集,总共只想写10到12集,也就是现在20集的9个单元。夜店那一场戏在那个时候已经写完了。

好玩的是我們三年前在寻求合作的时候,被拒绝跟最大的争议反而来自夜店那一场。当时质疑蛮多的:故事很平,没有重点,三位女主都不太讨喜,爱情的部分比较少。再就是夜店那一段,不管是责编还是制片方都觉得看不明白,说很乱。

我一直觉得那一场戏是最重要的。它在传统剧的叙事手法上跟电影的界限比较模糊,又比较有趣。那场戏让我觉得有的时候影像可以跳脱文本,在文本是很好的情况下,可以因为一些多层次的切割,把人物的关系命运全部封在一个地方。

很难反驳。因为画面感有时候跟看剧本的时候是两个概念,我阅读过很多画面感很好的剧本,拍成影像之后真的是文本的魅力决定效果。但是夜店那一场,我们现在在观看的时候会觉得条理很清楚,当它被分成什么厕所、卡座A、舞台前面、卡座B(这些区间),确实以这种写法,如果脑袋中没有建构出那个空间、没有时间差的话,读下来就不知道是要讲什么。但反而它变成影像之后,事情清晰,而且很有戏剧张力,我觉得这个是蒙太奇的魅力。

举个例子,比如说《惊魂记》,刀举起来,女生转头尖叫,然后眼睛特写,血泼在身上,这肯定是希区柯克的一个经典分镜的方式,但可能文本上就是“一把刀插进胸口,血喷在上面”。夜店那场戏,尤其在写作上,无法用哪种(展现画面的)叙述词来写,他们都会判定这场戏可能没有那么好懂。

这场戏其实是给两个编剧的命题作文。我希望有一场戏把所有人物都放在里面。那场戏刚好到第四个单元,所有角色都已经登场了。第四单元之后,每个人情感上就有一些波动。那是不是有一场戏可以把冲突(集中)?当时我就说我们想一个封闭场景,接着开始很漫长的完善过程。比如拍摄现场的时候,我是逻辑很不好的那一种,有时候为了(拍出)一个感觉,其实会有盲点。

我记得我们在场地提早做了一次彩排。因为我们写作的时候不知道夜店有多大、范围会有多广。人物的左进右出,都会影响跟进。彩排了一遍之后,又给编剧一大串难题:比如虽然镜头有的时候切A卡座,演员们演到拼酒,讲“真心话”的剧情;再切到厕所,但是A卡座持续在玩。彩排就发现,如果在厕所这段戏演完,那边大冒险至少要玩个二三十题,按照这样细致的操作,把剧本再整理一次,最后才变成现在这一场持续性强的时间、空间各方面都不割裂的戏。

写剧本的时候,几个主要的创作者、周围的朋友大概都在这个年龄段。这个故事特别需要从生活中取材:或者是听到朋友生活中的一些小确幸,或者是他们面临的一些问题的吐槽。所以我觉得(这部剧的主角)在30岁左右比较合适。

我觉得(困境)没有单指30岁,现在这个时代,新媒体、个人意见和整体价值观互相传输。我拍以前的片的时候,每个人都想找到自己跟人家不一样的一点,但现在是每个人听到太多社交媒体或是信息流通的点,每个人其实都有人设,来自环境对你的期待、大价值观的一个框定。

我觉得现在更有困境、但又让生活更有希望的一点是:以前是少量意见领袖给大家往一个方向灌输一个说法。现在是每个人讲每个人的事情,发表自己想法的途径变得十分简单。反而认清自己真心本意想要怎么样会比以前更困难一点,倒也不是特指30岁。

我侄子跟侄女的社交媒体大多只有我看得见,其他家人都看不到——因为在他们眼中我是一个很酷的叔叔,买礼物送给他们,言谈之中又不会有敌意。我觉得他们出生就已经是留下网络记忆的状态,有的时候,我看他们的一些留言、生活记录,我好像就很高度参与了他们的生活。但是其实我仔细想想,我的父母在我成长的过程中,不会那么高度参与跟了解我每天在干嘛,在做什么,是一个什么样的人。

所以我觉得这个时代,简单一句话,就是要学会抵抗外在大环境已经有风潮的、多数的想法,想清楚自己要干嘛。这是这个时代我觉得比较特别一点的困境。

肯定的。以前的导演用作品跟观众说话就好了,当然会有所谓的口碑,但更多感受到的是一个氛围。至少在我刚开始拍电影的时候,我从公布角色、故事,到开始宣传,我只能大概知道市场的情况,接着票房出来、听到口碑怎么样(我才更了解)。现在从第一张海报发出来,就开始(有很多声音),如果不屏蔽这些,就会大量去看。不但可以大量看,还可以上去回帖,回完了还可以吵。一切都可以数据化告诉你,你(的作品)到底好还是不好,这个时代创作者会被影响比较大。

我今年也经历了三次,不停刷评价、讨论。为什么说今年是珍贵的一年,如果今年只有一部口碑特别差的,我觉得会影响我后面的创作。如果今年只有一部很有争议的也会影响我以后是不是要更少一点自我表达。在今年年底又来了《爱很美味》的评价,我又告诉自己,还是要拍自己喜欢的故事,

应该这样讲,我偏好的剧本是(表达感觉)。比如说这个故事是一个女生,她遇到身份不对等(的境遇),最后决定面对自己的真心,不要被社会价值影响。我就觉得她这样我很感动。我就会在心里面慢慢构建出演员的表情、情感,但这其实留给编剧一个巨大的课题:观众看会不会出戏?会不会不认可?这件事要怎么走到这样的情感终点?我过往的作品之中,还是会让部分观众有时候突然觉得是导演喜欢这样,强行(让故事)往这个方向走。我们不会把所有故事编得很顺撇,大家认为是这样,就应该是这样。因为、所以、所以它是一个……如果这样解释,我觉得也是有点复杂,但不知道听不听得明白。

我觉得我所有的作品,包含悬疑推理类,甚至包含比如故事讲得比较复杂、评价没有那么好的《秘密访客》,其实最终讲的都是自我认同。我关注的是认清自己,认清自己想要什么、认清自己不够好。这个部分是我在类型片上面最关注的一个主题。

因为我的人生花很多时间在自我认同上,倒不是花很多时间去符合外在要给我的标准。现在还在自我认同中。爱情方面、事业方面、性格方面都是,小时候想要被人家喜欢,但是后来发现自己要喜欢自己才是根本。

我一直觉得自己的性格比较强势,甚至有一些张扬。有时候我心情特别不好,心中有很多怨念的时候就可以拍一部懸疑推理,疫情之后觉得对生活充满着感恩,觉得还能够在这个环境下开心,遵守一点小规则,就能够继续生活、继续拍片,我就拍了《爱很美味》。也许明年因为遇到什么特别不开心的时候,又拍一些别的。我觉得拍电影本身是治疗我跟找寻自我的过程。我还蛮幸运能拍电影的,(作品)变成我在每个阶段对自己的不同看法。