行装剩贮金壶墨 处处湖山为写真

金琮(1449〜1501)字元玉,明代金陵人,尝游赤松山(今属浙江),爱其风景幽美,遂自号赤松山农,自幼聪颖,诗文书画俱佳,不屑仕途,一生过着读书明道、悠然自在的布衣生活。金琮的书法艺术深得后世赞誉,其影响甚至高于名满海内的“吴门四家”,惜其传世的书作甚少,后人未能窥见其前后书风演变之大略。金琮能够成为享誉金陵书坛的一代大家实属不易。《书林纪事》载:“元玉家有极高明楼,每夜学书燃烛一枝,月燃三十支,寒暑无间。”

一、金琮行草书的修习轨迹

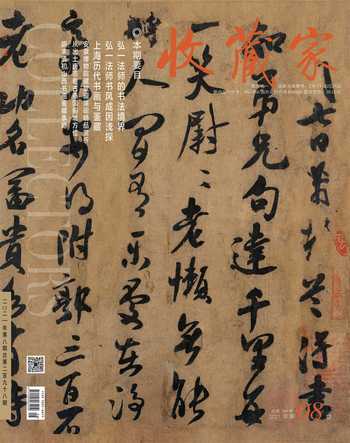

(一)近效赵张

明王稚登认为,金琮得赵孟頫书之精髓:“詹仲和得赵承旨之皮,未得其骨;陆文裕得赵承旨之骨,未得其髓;若得其髓者,惟金陵之元玉乎。”清顾文彬《过云楼续书画记》记载了金琮的学书轨迹及书法特征:“书师鸥波,微古微拙,真能为张天雨作替人者。”可见,金琮行草书师法赵、张,堪得两者之妙。笔者通过金琮的两种不同艺术风格来考察其取法对象。

1.恬然从容、端庄遒丽生于赵孟頫

金琮行书《致民望手札》(图1),字形变化丰富,以方扁为主。结字大都纵向取势,形体端秀,骨架劲挺,中宫紧收,撇捺舒展,或大或小,或纵或横,或欹或正,适意落笔,纯真自然。点画之间变幻莫测,字与字之间错落有致,行与行之间协调统一,不激不厉,不温不火,恪守中和,营造出一种恬然从容的境界。赵孟頫行书《归去来辞》(图2),动静相宜,中正平和,点画收放自然,开合有度。通篇观之,端庄遒丽,落人物述林行装剩贮金壶墨处处湖山为写真—金琮行草书刍论□邹祥建落大方,毫无矫揉造作之感,流露出雍容平和之气。

由此可知,金琮书风的恬然从容、端庄遒丽,盖生于赵孟頫。

2.洒脱超逸、爽利劲健成于张天雨

金琮行草书《七绝诗》(图3),行笔爽利痛快,起收处,或顺势,或劲健,干净利落,毫无拖泥带水之感。线条遒劲强健,天真自然,飘逸而不失骨气,纤细而不沦流媚,可谓“笔到末处鼎力回,实到虚处势不虚”。墨色由润至枯,再蘸墨由湿到干,墨色精微,气韵高妙。如“福田”“元来”,涩而能畅,淡而不浮,字迹清秀,神采外耀。如“低头便见”,浓而不滞,疾而不滑,洒脱超逸,平添一种酣畅淋漓之气。张雨行草书《绝顶新秋诗轴》(图4),用笔强健流畅、率意劲爽、线条沉着而不失飘逸灵动之美,墨色变化丰富,洒脱自然,逸趣横生。

可见,金琮行草书的洒脱超逸、率意自然盖成于张雨。

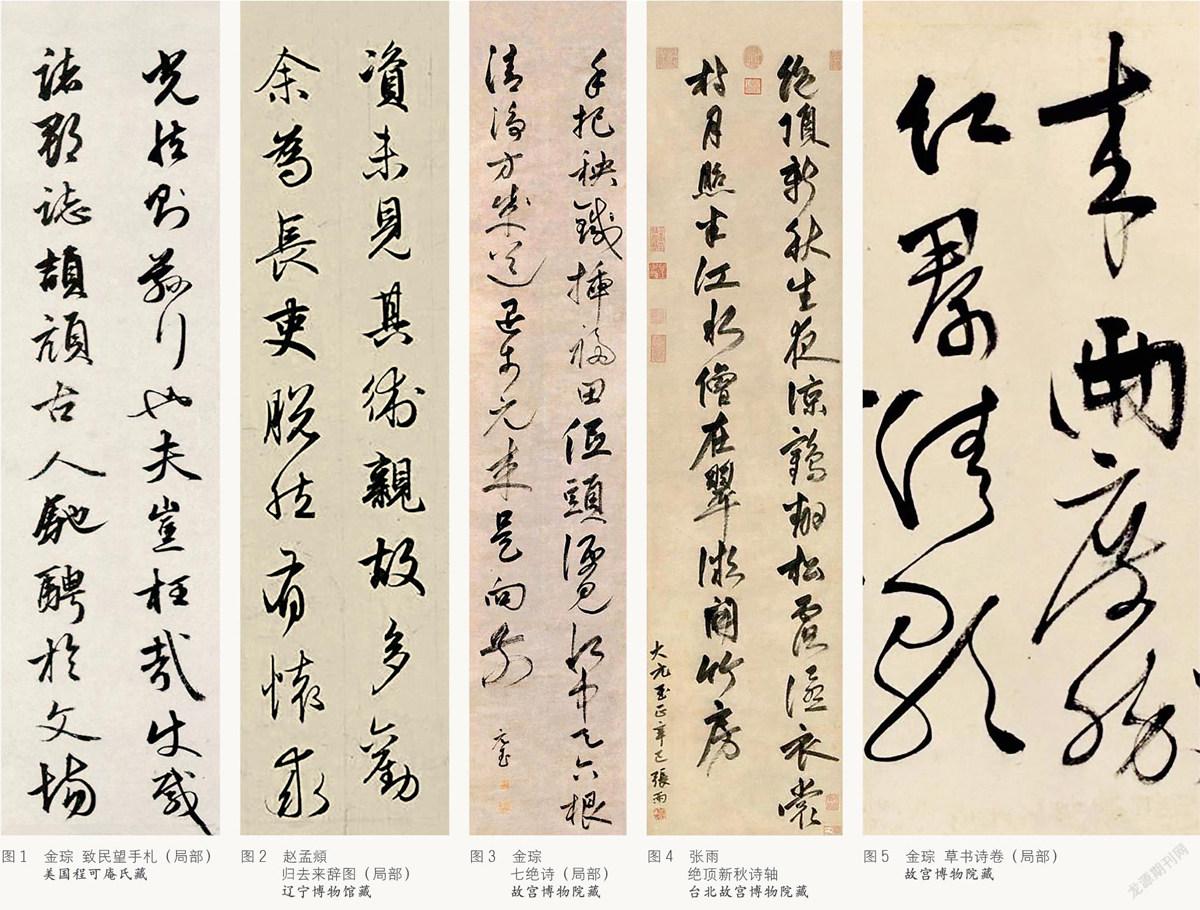

(二)远溯晋唐

关于金琮的学书轨迹,大多数文献记载金琮效法赵孟頫、张雨。其实,金琮不为赵、张书风所囿,而是从赵、张入晋唐,得魏晋神韵,亦不失盛唐风度。

詹景凤《詹氏性理小辫》:金琮“法承旨,行书苍劲古雅,所不逮者亦气稍粗,韵为质胜尔,间有大幅纵笔仿大令者胜。”表明了金琮不拘于赵、张,而溯本求源,效法魏晋,行草古雅苍劲,质韵互参,纵笔饶有王献之神韵。明朱谋垔《书史会要续编》:“金琮字元玉,金陵人,书宗赵文敏公。评者云:‘松雪在元称独步,谓其超宋人而步骤晋唐;若元玉,庶几能望其后尘耳。’”说金琮书法有接踵赵孟頫之意,可见朱谋垔对金琮评价极高。赵孟頫学书追踪晋唐,尤崇“二王”,而金琮早年又从赵书入手,遂使其书风趋向晋唐。

金琮《草书诗卷》(图5)、怀素《小草千字文》(图6),《小草千字文》行笔多圆转,线条丰润,遒劲秀丽,有温润古雅之美。然《草书诗卷》以方笔为主,转折处尤明显,骨力外露,险峭爽朗,多取李邕《云麾将军碑》(图7)笔意,而气势略染怀素《小草千字文》。

总而言之,金琮学书悟性极高,宗法赵、张,又不为所囿,向更高处取法,得李邕《云麾将军碑》笔意,又旁及怀素,形成了清虚雅逸、神骏清遒的独特书风。这种近效赵张,远溯晋唐的学书轨迹,造就了金琮行草初看似有赵孟頫雍容平和之美,又略染张雨爽利劲健之气,细而观之,有盛唐雄迈纵逸、恢弘博大之势,但实则又被二王书风所囿,尽显魏晋风度。

二、金琮行草书的艺术特色

金琮书法以行草见长,传世的书法作品亦以行草书居多。其行草书,多取赵孟頫端庄遒丽、圆转流畅之美,略染张雨跌宕狂放、洒脱超逸之势。又由赵张而远溯晋唐,得妙趣于性情之中,汇众贤于一家笔端,从而形成了个人书风。通过解读金琮的行草书代表作,笔者认为,其艺术特色可以概括为以下五个方面:

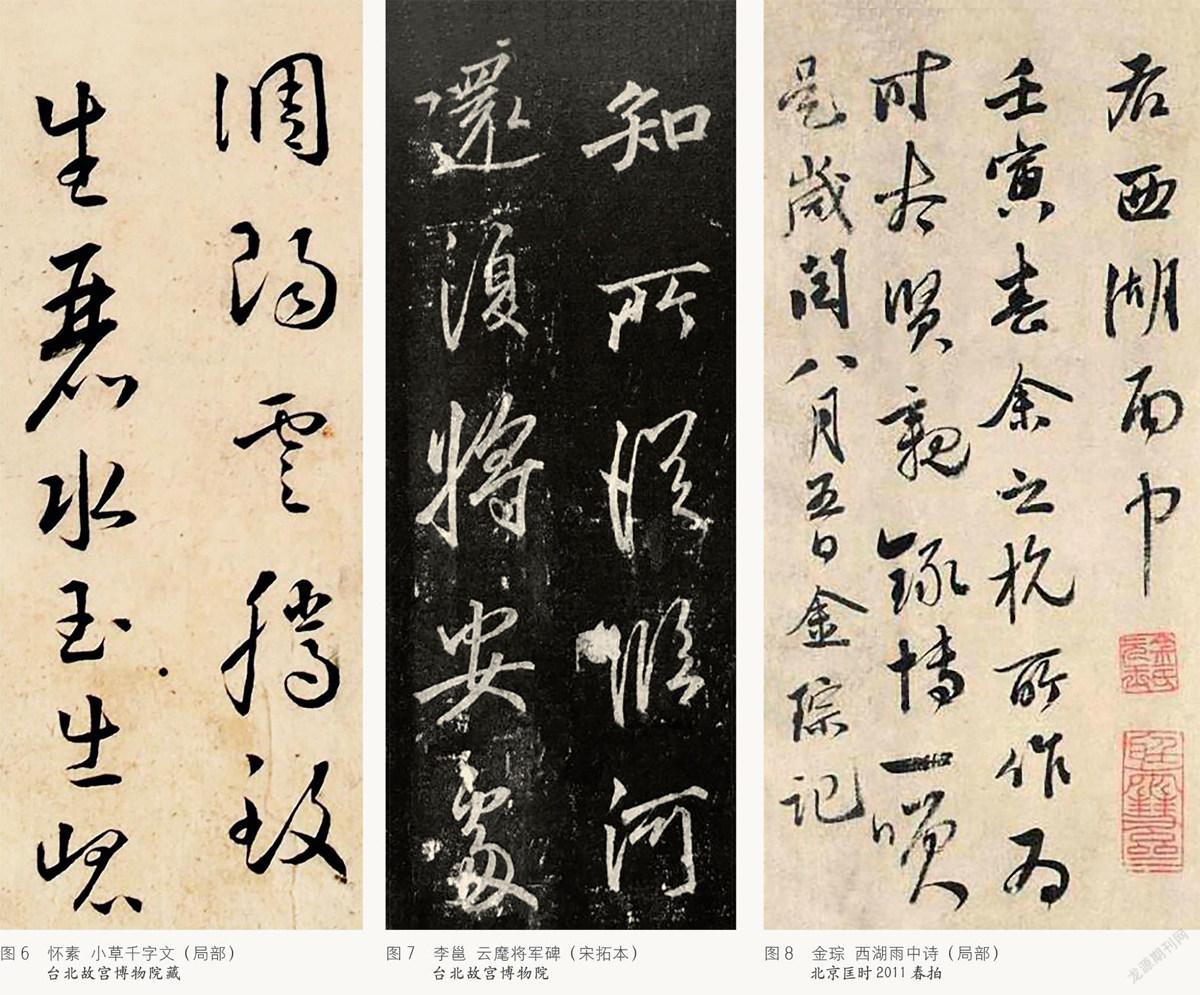

(一)用笔寓静于动

金琮之所以十分注重用笔,与其效法赵孟頫有着直接关系。赵孟頫师法古人,强调从用笔入手:“书法以用笔为上,而结字亦须用工。盖结字因时相传,用笔千古不易。”金琮行草书《西湖雨中诗》,用笔爽利劲健,圆润秀逸,时有稚拙笔意,却不流俗;笔迹流泽,婉转妍媚,墨痕略见涩行,时有提按,少绞转,多裹锋。笔画讲究主次分明,虚实相生,静中求动,动中蕴静。王羲之《书论》:“夫书字贵平正安稳。先须用笔,有偃有仰,有欹有侧有斜,或小或大,或长或短。”传为王羲之的《题卫夫人〈笔阵图〉后》又云:“每作一波,常三过折笔;每作一戈,如百钧之弩发。”强调笔画灵动活泼、变化莫测,力求静态的结体中蕴含着流变之姿,线条跌宕起伏又不失端正静雅之姿。

金琮正是通过巧妙地调整笔势,从静态的结体中寻求遒丽流变的动态美,如“中”“余”“太”“亲”“博”“笑”等字尤为明显(图8),点画间的牵丝、映带,求得节奏感,产生韵律美,虽静中寓动,而动辄有度,毫无狂怪、野俗之势,鲜明地流露出中和之气。

总而言之,金琮用笔寓静于动,动中蕴静,质妍相协,骨力强健,微妙之变,尽显风采,取各家之精,而融入笔底,或赵氏情怀,或张氏笔意,或魏晋神韵。

(二)结体疏密适宜

结体作为书法艺术的重要组成部分,有着独特的审美趣味。唐蔡希综《法书论》:“凡欲结构字体,未可虚发,皆须象其一物,若鳥之形,若虫食禾,若山若树,若云若雾,纵横有托,运用合度,可谓之书。”表明了书法艺术中结字的重要性。

金琮行草书《致士弘手札》(图9),结字有疏有密,有开有合,有正有奇,纯真自然,毫无矫揉造作之态。其结体疏密相宜,独体舒朗而劲健,毫无浮躁之势,如“先”“生”“屏”“者”“也”等,点画舒展飘逸,又不失沉稳健挺;合体紧密而洒脱,亦无困塞之态,如“诗”“殆”“惟”“得”等,正如明赵宧光在《寒山帚谈·格调》中所说:“书法昧在结构,独体结构难在疏,合体结构难在密。疏欲不见其单弱,密欲不见其杂乱。”

总而言之,金琮行草书《致士弘手札》,严谨不羁的结体与上下贯通的气韵,撞击着欣赏者的心灵,给人以审美享受;在真、行、草三体中,既兼顾着灵动多姿的结体,又不失汉字应有的严谨性,蕴含着别具一格的审美意趣。为了满足谋篇布局以及思想情感表达所需,或意在笔先,或无意于佳,或依循于法,或无意于法,将书法艺术的结体魅力发挥得淋漓尽致。

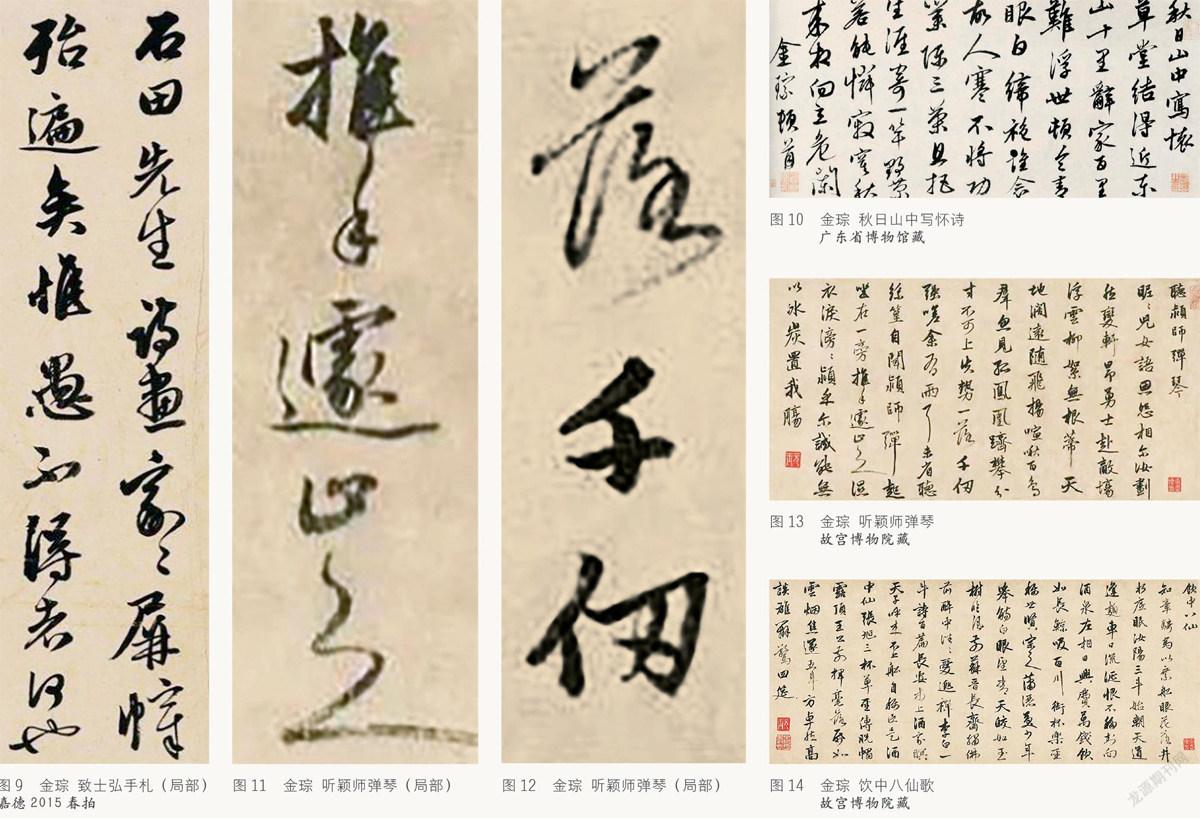

(三)章法疏密相间

章法作为书法作品的大局,尤为重要,书写时务必讲究字与字之间、行与行之间、列与列之间的关系。孙过庭《书谱》:“一点成一字之规,一字乃终篇之准。违而不犯,和而不同。”在这里孙过庭强调字与字之间协调而不雷同,行与行之间和谐而富有变化,体现出“致中和”的中庸思想,揭示了书法艺术的创作准则与审美纲领。

金琮行草书《秋日山中写怀诗》(图10),点画之间,灵动活泼,顾盼生姿;结体宽绰舒朗,骨清神健;字与字之间变化丰富,微微跌宕,于稳中求变;行列之间,不雕不琢,纯真自然,清雅脱俗,不染匠气。通篇视之,字里行间,交相呼应,气势贯通,和谐统一,意趣横生,神气完足,正如刘熙载所说:“书之章法有大小,小如一字及数字,大如一行及数行,一幅及数幅,皆须有相避象形、相互相应之妙。凡书,笔画要竖而浑,体势要奇而稳,章法要变而贯。”

总而言之,金琮行草书《山中写怀诗》,整篇布白巧妙,字与字之间顾盼生姿,行与行之间气势贯通,才产生了“字里金生,行间玉润”的艺术效果,饶有“芙蓉出水”的自然美。

(四)墨法浓润相宜

宋姜夔主张:“凡作楷,墨欲干,然不可太燥。行、草则燥润相杂,以润取妍,以燥取险。墨浓则笔滞,墨燥则笔枯,亦不可不知也。”可见,用墨的浓淡程度直接影响着书写效果。墨法往往因人而异,或因时而异。例如,苏轼喜用浓墨,而董其昌善用淡墨。而书家用墨又常因书体风格、纸张性能的差异而产生不同效果。

金琮行草书《听颖师弹琴》,通篇观之,润中有燥而不失风神。姑且取其局部来进行分析,其中,“推”“手”“遽”“止”(图11、图12)乃以润取妍,却不流俗,逸韵横生;“落”“之”虽以燥造境,但涩而能畅,萧散飘逸;“千”“仞”浓而不滞,且生秀润,正如董其昌所说:“用墨须使有润,不可使其枯燥,尤忌秾肥,肥则大恶道矣。”

总而言之,《听颖师弹琴》(图13)墨色变化丰富,浓淡相宜,燥润相生,自然纯真,尽显逸趣。

(五)神采恬然从容

自古以来,书家们一直坚信书法与大道互为表里,所以,对“书道通乎大道”的体悟,绝不局限于点画、结体、章法、墨法等外在的表现形式,更致力于书法艺术能够充分体现书家的天赋才情与精神品格,达到“入神”的至高境界。南朝王僧虔关于“书之妙道,神采为上,形质次之,兼之者方可绍于古人”的论断,揭示了书法艺术以“神采”为最高审美标准。张怀瓘则对王僧虔的“神采”说做了进一步发挥:“风神骨气者居上,妍美功用者居下。”“神”是书法艺术的美学本质,亦是历代书家创作实践的理想追求。

金琮行草书《饮中八仙歌》(图14),览其笔触,究其源流,饶有赵氏行草雍容平和之气质,略兼张氏行草峭拔神峻之姿态。而金琮不为赵张书风所囿,又远溯晋唐,追魏晋萧散飘逸、隽永清秀之典雅,溯盛唐洒脱奔逸、恢弘博大之气势。金琮师古而化古,变法而出新,融各派功力于性情之中,集百家精妙于笔端之上,从而形成了萧散秀逸、洒脱不羁的独特神采。董其昌对学书者汲古出新的行为有着精辟论断:“书家妙在能合,神在能离。所欲离者,非欧、虞、褚、薛诸名家伎俩,直欲脱去右军老子习气,所以难耳。”可知“离”是学书者的理性追求,正所谓“随人作计终后人,自成一家始逼真。”金琮近法赵张,远溯魏晋,不为古人所囿,而独自成家,足可证明他达到了学书的高超境界。

总而言之,《饮中八仙歌》或笔法,或结字,或章法,或墨法,有若天成,从意适变,灵动多姿,动合规仪,鲜明地流露出隐逸文人恬淡从容、孤傲不群的气质。

三、结语

从中国书法发展史看,无论声望、地位还是影响,金陵书家都难以与吴门、云间书派相比。然而,我们又不能否定金陵书家在中国书法史上的价值与意义。

金陵书家的多数书作被历史沉嚣所湮没,致使我们对其认识极为有限。金琮作为明初金陵书坛的代表人物,不仅行草书成就突出,而且对明初金陵书风的转变起到了重要作用。其笔法以二王尺牍中正平和一路为主,参以米芾沉着痛快及怀素潇洒率意。用笔精到流畅,萧散韵致,尽显魏晋风度。无论外在的表现形式,还是内在的精神气韵,即使未能尽善尽美,亦不亚于明朝专攻书翰者。金琮书法初看似觉无奇,细赏则趣味无穷,饶有山林野逸、轩爽清秀之气;纯真烂漫,浑若天成,毫无矫揉造作之姿。金琮书风的形成与其精神品格、理想追求密不可分,其七律《送别史痴翁分得尘字》的尾联写道:“行装剩贮金壺墨,处处湖山为写真”。此两句诗可喻其人,亦可喻其书。

(责任编辑:李红娟)