识本 悟联 达趣

孙惠惠

【摘 要】数学的眼光是可以培养的。以三角形的面积计算为例,通过挖掘知识本质、探寻因素关系、体会动态变化等学习策略分层实施,能帮助学生在分类对比、聚焦关系、异形转化、等量重构和临界点创建的过程中,提升与发展审视真实生活和抽象世界的数学眼光。

【关键词】数学眼光;三角形的面积计算

数学学科的知识虽源于真实生活,但它的研究对象却更多地聚焦于真实世界里并不存在的抽象数量关系和空间形式。培养学生从纷繁复杂的现象中看到数学本质的能力,就是在培养学生数学的眼光。本文以“三角形的面积计算”为例,介绍培养数学眼光的三个阶段。

一、归类识本,不畏直观与表征

很多看似不同的数学问题,其本质是一样的。培养学生数学眼光的第一阶段,就是引导学生透过现象看到数学的本质。面积的学习是学生建立空间观念、理解空间形式的重要载体。引导学生在形的直观观察与面的抽象计算中,恰当使用归类对比与聚焦关系等方法,看到“表面上看不到”的数学相关内容,学生的数学眼光就能得以萌芽与生长。

(一)归类对比,助识根本

将相似图形进行归类对比,是帮助学生在完成常规计算的基础上,进一步提升数学眼光的好方法。

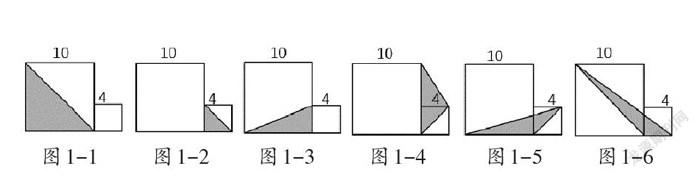

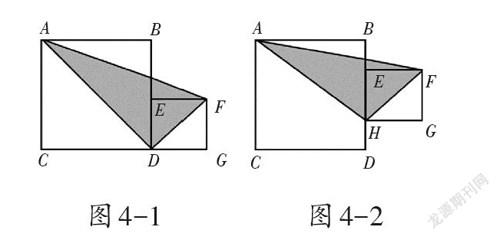

如图1这一组图,将一个边长为10厘米的大正方形和一个边长为4厘米的小正方形组合在一起,连接其中不同的三个点形成了不同的三角形。

对于部分学生而言,要求这6幅图中每个阴影部分所示的三角形的面积,就是要解决6个不同的问题。在常规计算的情况下,学生会分别找到三角形中相应的底和高,运用面积公式求得每个三角形的面积。但若把培养学生的数学眼光作为教学目标,就可以组织学生在求得面积以后,进一步将算式进行归类对比。

(1)比较:图1-1可以用10×10÷2解决;图1-2可以用4×4÷2解决;图1-3到图1-6都可以用10×4÷2来解决。

(2)思考:为什么形状不同的三角形可以用同一个算式来计算?

(3)体会:虽然从生活直观的角度观察,图1-3到图1-6这四个三角形的形状不同,底不是同一条线段,高也不是,但剥离问题表象后就会发现,由这四个三角形所构建的平行四边形面积(10×4)是相同的,因此三角形的面积=平行四边形面积÷2也相同。

学生透过“看到”的三角形,想到不能“直接看到”的平行四边形,理解了看似不同的三角形之间的变化与关联,数学眼光得到了锤炼。

(二)聚焦关系,初成策略

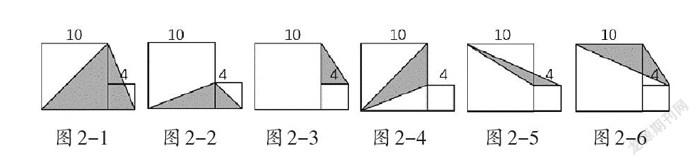

图形问题的建构中,基于不同能力培养的需求,形成的问题表征也会不同,如图2这一组图,粗略观察会觉得它们和上文中的图1那一组图相差不多。但实际上,两组题的难度有质的不同。

如图2-1和图2-2,阴影部分都是由两个三角形组合而成,求阴影部分的面积可以先分别算出两个三角形的面积再相加,也可以用两底之和作为新三角形的底,用“三角形的面积=两底之和×高”解决问题。同样的,图2-3至图2-6中,三角形的底或高也不能直接观察得到,需要借助两底之差或者是两高之差来获得,分别可以用“三角形的面积=两底之差×高”或“三角形的面积=底×两高之差”解决问题。

虽然从数学表征的角度观察,图1和图2两组图形式相差不大,但就解决问题的思考路径而言却各有不同。前者是三角形面积公式的直接应用,只需要关注对应的底和高即可;后者则是三角形面积公式的间接运用。数学眼光培养的重点在于让学生不仅能清楚地分析三角形的底和高,更要明白三角形的底和高与大、小正方形两边之长间的关系,理解“底”“高”数值的增减变化,是改变面积大小最重要的因素,体会由这两个因素变化引起的“面”的大小变化。

二、转化悟联,辨析异同与关联

异中求同、同中求异是数学教学中培养学生数学思维的常用方法之一,在培养学生的数学眼光中,也具有同样重要的教学价值。培养学生数学眼光的第二阶段,就是引导学生通过解决挑战性问题,学会恰当使用异形转化与等量重构等方法,看到图形与图形之间隐含的丝丝缕缕的联系。

(一)异形转化,化难为易

转化是解决图形问题中经常用到的思想方法,能够看到图形之间隐含的联系,是进行合理转化、解决问题的基础。

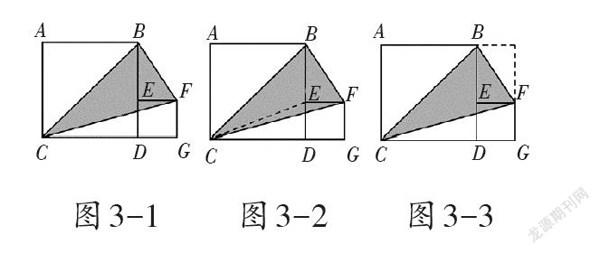

如图3-1所示,依然是将一个边长为10厘米的大正方形和一个边长为4厘米的小正方形组合在一起,连接其中的三个点形成一个三角形,求阴影部分面积的问题。观察三角形BCF可以发现,因为阴影部分的三角形三条边长度未知,对应的三条高的长度也未知,所以阴影部分的面积无法直接计算。

面对这样的问题,很显然无法通过套用常规的公式直接解决问题,此时就需要用数学的眼光去发现图形中的结构与关联。

可以如图3-2所示,采用分割的方法。在增加CE辅助线之后,△BCF的面积可以拆分成3个小三角形的面积之和,即S△BCF=S△BCE+S△CEF+S△BEF。这样,通过形的分割,在原三角形的内部重新构造了3个小三角形。这3个新构成的小三角形的底边和高都很容易获得,所以问题得以解决。

也可以如图3-3所示,采用先將图形补充为完整的大长方形,然后通过计算大长方形的面积减去周边空白三角形面积的方法,来计算阴影部分三角形的面积。这样,通过转移问题解决的对象,把原来求阴影部分三角形面积的问题,间接转换成求空白部分三角形面积的问题。因为空白部分三角形的底和高是容易获得的,所以问题解决的难度降低了。

由此可见,无论是“割”的方法还是“补”的方法,锻炼的都是学生在干扰信息中获取关键信息的数学眼光,都能提升学生转换视角观察和思考问题的能力。

(二)等量重构,化繁为简

图3-2、图3-3的方法中,虽然可以通过转换问题对象、增加辅助线的方法来解决问题,但在实际问题的解决过程中,阴影部分图形的结构和形状始终是不变的。那是否还有其他的方法能解决这一问题呢?还可以通过“等量代换”的方式,用“量”的眼光来解决“形”的问题。

如图3-4所示,连接DF,BC、DF分别为大正方形和小正方形的对角线,因此,BC[⫽]DF。在一组对边平行的条件下,BCDF构成了梯形。因为△BCD和△BCF可以看作是以BC为底,同底等高的两个三角形,所以它们的面积相等。通过这样的等量代换,求△BCF的面积转化为了求与它等量的△BCD的面积问题。基于“等量”进行的结构重建,使得原本复杂的问题变得异乎寻常的简洁易解。

数学是一门研究抽象数量关系和空间形式的科学。数学眼光的价值就在于能深刻而灵活地看待问题,在遇到复杂的关系和空间形态时,能灵活运用“形的转化”和“量的重构”等方法化难为易、化繁为简,从而降低问题难度,有效提高问题解决的灵活性和正确性。

三、想象达趣,品悟动态与临界

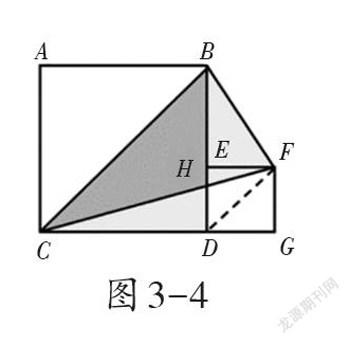

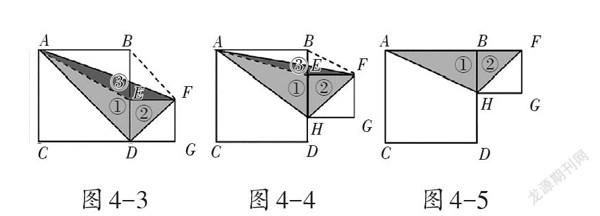

如图4-1和图4-2,如果小正方形EFGD沿着BD边向上移动,那么连接三点所构成的三角形的面积会如何变化呢?

这是一个非常规的数学问题,看似平平无奇,但关键的难点在于图4-2中小正方形的移动位置是不确定的,可以是线段BD上的任意一个位置。因此三角形的底和高不是固定的,而是变化的。常规的公式运用、图形分解、拼组能解决确定量的计算问题,却不能解决变化量的问题。该怎么办呢?这就需要运用动态的数学眼光,借助临界点的思维方式去解决。

图形的变化遵循内在结构变化的规律。小正方形移动过程中,阴影部分三角形的形状和面积都在持续变化,但有规律可循。

教师动态展示从图4-3到图4-5的过程,即将小正方形从下底边与大正方形底边齐平,逐步移动至小正方形上顶边与大正方形顶边齐平,并将阴影部分分为3个小三角形。学生通过观察可知,图形中的①②两个三角形,在运动的过程中底和高始终不变,因此面积不变;而三角形③的面积逐渐缩小,直至为0。根据运动变化趋势和面积大小的变化规律可推断,小正方形EFGD从图4-3移动至图4-5的过程中,连接三点所构成的三角形的面积在逐步减小。通过这种在运动变化中选取合适的临界点图形帮助分析问题的方法,可以推测动态变化中图形面积的增减趋势。在临界与趋势的思考辨析中,学生的数学眼光得以再一次发展。他们不仅能解决问题,更能深刻地感受到数学好玩、有趣、百变的独特魅力,沉浸其中并且被深深吸引。

数学眼光的形成与培养需要一个漫长的过程,需要逐步积累,分层习得。一般情况下,不同结构的问题指向不同的学习目标,简洁直观的问题结构指向公式的基础应用,稍复杂的问题结构指向思考的方法与策略,而复杂且非常规的问题结构指向问题解决的思想方法。数学问题结构不同就会呈现出不同的难度和目标指向,每跨越一个难度的临界点,所需要使用的知识、解决问题的方法都会随之产生变化。通过分类对比、聚焦关系、异形转化、等量重构和临界点创建等數学眼光培养方法的应用,学生的数学眼光将一次一次得到质的提升。虽然这个过程缓慢而艰辛,但这种付出能在以后学习其他空间图形知识时获得巨大的回报。

参考文献:

[1]孙晓天,邢佳立.中国义务教育:基于核心素养的数学课程目标体系:孙晓天教授访谈录[J].教学月刊·小学版(数学),2021(11).

(华师大宁波艺术实验学校 315101)